![]()

X. IMPROVISATIONEN MIT ZWEI ANLEITUNGEN ZUM ZEICHNEN

Die Idee einer freien Improvisation zum Schluss der Analyse der Fuge kam mir, als ich merkte, dass ein wiederholtes Abschweifen der Gedanken vom eigentlichen Thema und ihrer steten Rückkehr zu diesem Ausgangspunkt durchaus brauchbare Erkenntnisse zeitigten. So ließ ich den Gedanken möglichst freien Lauf und folgte meiner Vorliebe für strukturelle Zusammenhänge, meiner Neugierde und Experimentierfreude. Das Ergebnis war überraschend. Ausgangspunkt der finalen, freien Improvisation war die an mich selbst gerichtete Frage nach der Bedeutung und der Hierarchie der 24 Tonarten. Dieses subjektive Herangehen an einen Deutungsgegenstand mittels Reflexion, also dem Ausloten eigener Gedanken, mag man als unwissenschaftlich ablehnen, aber nicht nur der Untersuchungsgegenstand – Bachs subjektives Verständnis der Tonarten und sein kontrapunktisches Komponieren – sondern auch die gefundenen Ergebnisse – objektivierbare Strukturen der Komposition – rechtfertigen diese Methode. Die Methode bestimmt also nur das Vorgehen, die Ergebnisse jedoch müssen sich messen lassen an den Grundsätzen intersubjektiver Objektivierbarkeit.

1. HIERARCHIE DER TONARTEN

Was zeichnet die von Bach hervorgehobenen Tonarten E-Dur, fis-Moll und A-Dur aus? Was macht sie besonders? Gibt es überhaupt besondere Tonarten?

Wenn ich gefragt würde, welche Tonart in Ansehung der Systematik der Tonarten und ihrer Historie ganz allgemein am besten geeignet sei, die Vollkommenheit Gottes zum Ausdruck zu bringen, so wäre die erste, spontane Antwort: C-Dur.

C-Dur weist nicht nur in der Tonleiter, sondern auch in den wichtigen, funktionalen Dreiklängen von Subdominante und Dominante keinerlei Vorzeichen auf. Es steht musikgeschichtlich für den Anfang der Entwicklung von Tonleitern. Das c ist der Grundton des Quintenzirkels. C-Dur steht für Klarheit und Vollkommenheit.

Lange hält diese Antwort jedoch angesichts ganz praktischer Überlegungen nicht stand. Denn wenn die Aufgabenstellung nicht nur theoretischer bzw. abstrakter Natur wäre, sondern darin bestünde, z.B. das Wesen Gottes in einem Musikstück ganz konkret darzustellen, dann würde die Aufgabe in der Bestimmung von gleich mehreren Tonarten bestehen, solchen Tonarten eben, die am besten die Dreifaltigkeit und damit das Zusammenwirken von Vater, Sohn und Heiligem Geist darstellen können. Eine einzige maßgebende Tonart reicht hierzu nicht aus, und sicher käme dabei ein fröhliches C-Dur für die Darstellung des Gekreuzigten kaum in Betracht.

Dann doch lieber c-Moll? Oder eher a-Moll? Plötzlich scheinen die Tonarten eine gewisse Beliebigkeit aufzuweisen. Ein Empfinden, das sicherlich auch durch die heutige, durchgängig gleichmäßige Instrumentenstimmung (mit der Folge gleichklingender und damit beliebiger Tonarten) und die jüngere, musikgeschichtliche Entwicklung in der Komposition über Wagner und Strauss bis hin zur Zwölftonmusik Schönbergs (mit der obligatorischen Verwendung aller Töne einer Oktave) befördert wird. Harmonie hat danach kein letztes Ziel und jeder Ton, jede einzelne Tonart scheint unbedeutend zu sein. Folgerichtig können und müssen auch hierarchische Zusammenhänge aufgegeben werden.

Diesen Luxus der freien Wahl zwischen den Tonarten – und damit das Problem der Beliebigkeit der Wahl – wird ein Komponist des Barocks in der Praxis kaum gehabt haben. Da gab es Gepflogenheiten, Hörgewohnheiten und vor allem Restriktionen durch die Instrumentierung und Instrumentenstimmung, die es zu beachten galt. Wollte man ein Stück auch mit Pauken und Trompeten besetzen, so war längst nicht mehr alles möglich, genauso bei Kombinationen von Orgel, Streichern und Chor.

Etwas anderes galt nun bei Instrumenten mit fortschrittlicherer, wohltemperierter Stimmung und besonders für eine Sammlung von Kompositionen über alle Tonarten wie dem Wohltemperierten Klavier Bachs, bei dem gerade der gesamte Vorrat an Tonarten ausgeschöpft werden konnte und sollte. Was war hier die richtige Tonart für Gott, den Allmächtigen? Gibt es eine Hierarchie innerhalb der Tonarten, die eine solche Frage beantwortet? Gibt es ein Ordnungssystem, das eine Hierarchie der Tonarten impliziert? Alleine diese Fragestellung beinhaltet bereits einen gravierenden Schritt. Sie löst sich vom faktischen Klangbild der Tonarten, das geprägt war durch die reine Stimmung, hin zu den theoretischen, egalisierenden Ordnungen aller 24 Tonarten, auch wenn mit der wohltemperierten Stimmung der Versuch unternommen wurde, die klanglichen Eigenarten der Tonarten in der Praxis zu erhalten.

Fest steht, dass sowohl chromatische Reihe wie auch der Quintenzirkel in ihrer abstrakten Form für sich betrachtet nicht in der Lage sind, eine hierarchische Struktur zu liefern. Jede Hervorhebung einer Tonart innerhalb eines Kreises bzw. Reihe wäre willkürlich. Keine dieser Reihen kann also die Frage nach einer herausragenden Tonart beantworten. Gibt es aber vielleicht eine übergeordnete Struktur, die eine solche Hierarchie aufweist und einzelne Tonarten besonders hervorhebt? Wie aber soll aus zwei homogen Strukturen eine heterogene werden, die Hervorhebungen erlaubt?

2. ERSTE ANLEITUNG ZUM ZEICHNEN

Als ich die chromatische Reihe der Tonarten der Stücke des Wohltemperierten Klaviers in ihrer chronologisch wirkenden Anordnung verglich mit dem Quintenzirkel (ob nun nach heutiger Darstellungsweise oder der nach Heinichen von 1711), so erschien diese chromatische Ordnung zunächst nicht wie ein System sondern eben eher wie eine bloße, lineare Reihung (eine Sichtweise, die sich als falsch herausstellen sollte). Die Anfangstonart C-Dur hebt sich allenfalls von den anderen als erste der Reihe ab, ggf. auch die abschließende Tonart h-Moll. Demgegenüber wirkte der Quintenzirkel tatsächlich wie ein Ordnungssystem, da er abstellt auf die funktionalen Beziehungen der Tonarten zueinander. Bei genauerer Betrachtung ist aber auch dieser Zirkel für eine Hierarchiefindung problematisch, da es sich eben um einen Kreis ohne wirklichen Anfang und ohne Ende handelt. Alleine die Anzahl der Vorzeichen für die aufgeführten Tonarten weist eine solche, hierarchische Struktur auf, aber auch diese verschwindet unter dem Blickwinkel der enharmonischen Verwechslung. So kann A-Dur mit drei Kreuzen auch als Heses-Dur mit neun B´s dargestellt werden usw. Umgekehrt waren hinter der chromatischen Reihe des WK auf den zweiten Blick durchaus auch funktionale Zusammenhänge zu erkennen, nämlich die Klammerbildung von z.B. C-Dur und c-Moll über die gemeinsame Dominante G-Dur, also durch die Syntax gleichnamiger Tonarten.

Was könnte nun Bach angesichts dieser beiden Reihungen bewogen haben, einzelne Tonarten herauszugreifen, um die Dreifaltigkeit dazustellen? Hat Bach bei der Verwendung der Tonarten E-Dur, fis-Moll und A-Dur tatsächlich nur auf die Vorzeichen oder noch banaler, auf die Anzahl der Vorzeichen abgestellt? Ist die Lösung so einfach? Also A-Dur wegen der drei Kreuze und fis-Moll ebenso? E-Dur mit vier Kreuzen repräsentiert die göttliche Ordnung und mit der Sichtweise 4 = 1 + 3 auch das Verhältnis von Mensch zum dreifaltigen Gott?

Bei der eigenen Suche nach einer Ordnung der Tonarten vor dem Hintergrund der Verwendung bei Bach fiel mein Blick wieder auf den fis-Moll Teil der E-Dur Fuge, in dem Bach selbst das Verhältnis seiner Reihung zum Ordnungssystem des Quintenzirkels thematisiert und sie gegenüberstellt. Er tut dies bereits indirekt durch den Verweis der fis-Moll Fuge des WK II mit ihrem diatonischen ersten Thema auf die chromatische h-Moll Fuge des WK I, die in besonderer Weise den chromatischen Verlauf der Werksammlung hervorhebt. Gleichzeitig bestehen Ähnlichkeiten der fis-Moll Fuge zur ersten Fuge des WK II, der Fuge in C-Dur, da auch hier der ähnliche Anfang (Mordent-Motiv und aufsteigende Sext), der Triller im Thema, die langen Sechszehntelläufe, die Passagen der Takte 42 bis 46 der C-Dur Fuge und die wie eine Anschlusspassage hierzu wirkenden Takte 46 und 47 der fis-Moll Fuge, das absteigende Synkopenmotiv (Takte 61 bis 64 der C-Dur Fuge und Takt 8 der fis-Moll Fuge) etc., dazu führen, dass die fis-Moll Fuge des WK II den Schluss des WK I (h-Moll) mit dem Anfang des WK II (C-Dur) zu verbinden scheint.

Diese fis-Moll Fuge mit ihrem ersten Thema ist wiederrum in die E-Dur Fuge, eben in den fis-Moll Teil als Zitat aufgenommen worden. Dieser fis-Moll Teil enthält eine Darstellung des Nebeneinanders der Ordnungen auf Basis des harmonischen Gesamtkonzeptes der E-Dur Fuge. Bach stellt also Bezüge her und nimmt Vergleiche und Gegenüberstellungen vor.

Was aber macht Bach genau in diesem fis-Moll Teil? Im Wesentlichen sind dies neben der dargestellten Komprimierung des harmonischen Konzeptes der E-Dur Fuge zwei Dinge: Zum einen stellt er die lineare, chromatische Reihung der Tonarten des WK nunmehr in Kreisform dar, da er durch die Tonfolgen cis, d, dis und e sowie gis, a, ais (=b) und h den Anfang bzw. das Ende der Reihe anführt und damit zirkelförmig darstellt mit c in der exponierten Lage am oberen Kreisrand. Zum anderen lässt er die chromatische Reihung parallel zur Tonreihe nach Heinichen verlaufen, die den Themeneinsätzen im fis-Moll Teil entspricht. Er stellt sie quasi gegenüber. Diese beiden Verfahren führen letztlich zu einer gedanklich parallelen, kreisförmigen Darstellung beider Reihen. Bach verdeutlicht dies durch das Mittel der Vertauschung von oben und unten: Zunächst sind die Tonreihen nach Heinichen in den Oberstimmen und die chromatische Reihe liegt darunter, später ist es genau umgekehrt.

Bemerkenswert ist dabei der Effekt, dass beide Reihen zunächst ausgehend von cis und e, als anfängliches Tonintervall einer kleinen Terz für cis-Moll stehend, auf Grund der unterschiedlichen „Schrittlänge“ auseinander zu laufen scheinen, um sich dann nach drei Schritten wieder in der Tonart E-Dur (große Terz mit e und gis) zu treffen. Dies wirft ganz allgemein die Frage auf, was die Schnittpunkte beider Reihen grundsätzlich sind.

Als ich mir vorzustellen versuchte, welche Strukturen, welche Muster oder sonstige Augenfälligkeiten entstehen, wenn man beide Reihen parallel als Abfolge von 24 Tonarten in Kreisform darstellt (die eine mit C, c, Cis, cis usw. und die andere mit C, a, G, e usw.), so gab ich der Vorgehensweise kaum Chancen auf interessante Ergebnisse, da mir die chromatische Reihe eben zu unstrukturiert wirkte, um zusammen mit der anderen Strukturreihe nach Heinichen ein übergeordnetes Muster zu ergeben.

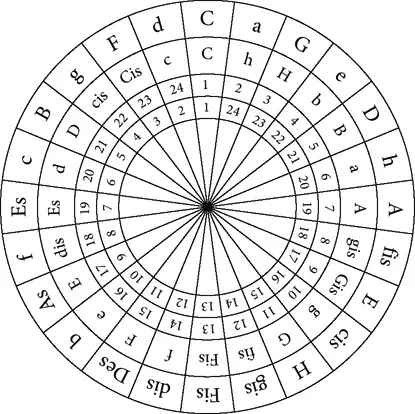

Also begann ich zu zeichnen, nach den Anleitungen von Bach. Wie im fis-Moll Teil der E-Dur Fuge vorgegeben, war zunächst ein äußerer Ring zu zeichnen, der die Tonartenfolge nach Heinichen enthält, also C lag oben, Fis unten, links neben C die Tonartenfolge d, F, g etc. und rechts neben C die Folge a, G, e usw., wie von Heinichen 1711 veröffentlicht.

Innerhalb dieses Rings zeichnete ich einen zweiten Ring, der die chromatische Folge der Tonarten des Wohltemperierten Klaviers enthält, also C, c, Cis, cis, D usw. Der Anstieg sollte wie im fis-Moll Teil parallel zur Tonfolge nach Heinichen erfolgen, also nach links, parallel zur Abfolge d, F, g etc. Dadurch entstehen zwar unterschiedliche Nummerierungsrichtungen, da bei Heinichen der Anstieg der fortlaufenden Nummern im Uhrzeigersinn und bei der chromatischen Reihe Bachs gegen den Uhrzeigersinn angeordnet ist, aber so hat es Bach im fis-Moll Teil vorgegeben: paralleler Anstieg der Töne in eine gemeinsame Richtung bei gegenläufiger Nummerierung.

Das Ergebnis war verblüffend:

Die im äußeren und inneren Ring aufgeführten und sich nun gegenüberliegenden Grundtöne der bezeichneten Tonarten hatten die regelmäßig wiederkehrenden Abstände von Prime, große Sekunde, große Terz, Tritonus, große Terz, große Sekunde und wieder Prime etc. mit der numerischen Logik von 0, 1, 2, 3, 2, 1, 0. Insgesamt gibt es dabei vier Übereinstimmungen (Prime) von Tonarten, nämlich für C-Dur, A-Dur, Fis-Dur und Es-Dur. Die dadurch entstehenden Achsen teilen den Kreis jeweils mittig, also in vier Viertel.

Jedes Paar der sich nun gegenüberliegenden Tonarten beider Ringe hat sein Pendant. So bildet z.B. a-Moll und h-Moll rechts neben C-Dur ein Paar mit dem Pendant h-Moll/a-Moll unmittelbar vor dem mittig rechts liegenden A-Dur. Die Tritonus-Paare liegen sich im Kreis in den Diagonalen genau gegenüber, die Paare, die wie im Beispiel von a-Moll/h-Moll eine große Sekunde bilden, liegen im selben Quadranten, die Paare einer großen Terz liegen im nächst folgenden bzw. vorangehenden Quadranten. Ein Schema also und keinesfalls unregelmäßig oder gar chaotisch. Das Übereinanderlegen der für sich gleichförmigen Bewegungen von chromatischer Reihe und Quintenzirkel hat quasi zu einem Interferenzmuster geführt, das wellenförmige Eigenschaften hat und über Hervorhebungen verfügt.

Ein interessantes Detail ist, dass sich als Endpunkte der Kreise (Endpunkt im Sinne von Abschluss zum Ausgangspunkt C-Dur) nunmehr h-Moll und a-Moll als Paar gegenüber liegen. Dies ist insofern erwähnenswert, als dass im WK I die letzte Fuge in h-Moll als Schlusspunkt die Chromatik thematisiert und das zugehörige Präludium eher auf spannungsreichen Tonintervallen beruhende, harmonische Verzerrungen aufweist, während im WK II dies für die Tonart a-Moll zutrifft in vertauschter Weise: das Präludium thematisiert die Chromatik und die Fuge enthält harmonische Verzerrungen.

Dies wirkt wie ein Verweis auf die unterschiedliche „Drehrichtung“ (-> bzw. <-) der Nummerierung beider Kreise und die Position der Tonart a-Moll bei Heinichen:

| WK II: | C -> a (Präludium) | -> a (Fuge) | -> (Zirkel nach Heinichen) |

| WK I: | C <- h (Fuge) | <- h (Präludium) | <- (Reihe nach Bach) |

Die unmittelbar an C-Dur angrenzenden Stücke sind also das a-Moll Präludium (WK II unter Berücksichtigung des Quintenzirkels) einerseits und die h-Moll Fuge (WK I unter Verwendung der chromatischen Reihe) andererseits; beide sind „chromatisch“ gestaltet. Das zweistimmige a-Moll Präludium (WK II) im Stil einer Invention ist dabei zunächst „chromatisch absteigend“, dann in der zweiten Hälfte „chromatisch aufsteigend“ in den Linienführungen. Durch die Wiederholungsteile des a-Moll Präludiums sind genau genommen zweimal fallende und zweimal aufsteigende Linien gegeben, was schließlich einen Kreis ausmacht.

Dieses Detail der Gegenüberstellung von WK I und WK II vor dem Hintergrund des Quintenzirkels nach Heinichen mag zunächst zufällig erscheinen. Wendet man seinen Blick allerdings von C-Dur aus in die andere Richtung, also nach links, so liegt bei Heinichen dort die Tonart d-Moll in der Dreierkette F, d und C, die den Quintenzirkel von dieser Seite aus abschließt. Das letzte Stück in dieser hypothetischen Reihe vor C-Dur wäre demnach die Fuge in d-Moll. Diese Fuge in d-Moll des WK II ist aber ebenfalls „chromatisch“ wie das a-Moll Präludium, da es ebenfalls in auffälliger Weise gekennzeichnet ist durch lineare, chromatische Tonlinien im Fugenthema. Dabei ist die im a-Moll Präludium verwendete chromatische Reihe exakt identisch mit derjenigen der d-Moll Fuge. In beiden Fällen wird zu Beginn des Stückes ausgehend von einem aufwärts führenden Tonintervall eine absteigende Reihe von zunächst sechs Tönen gebildet, beginnend mit dem Grundton des jeweiligen Stückes, die durch Halbtonschritte verbunden sind, dann folgt ein siebter Ton im Ganztonabstand. Im a-Moll Präludium ergibt dies die Tonreihe a, gis, g etc. und abschließend e zu d als Ganztonschritt. Dies setzt die d-Moll Fuge fort mit d, cis, c etc. und abschließend a zu g. Auch dieser Anschluss in den Stimmführungen des a-Moll Präludiums zur d-Moll Fuge verdeutlicht die „Drehrichtung“ der Stücke in ihrer kreisförmigen Ordnung.

Damit ergibt sich folgende Reihe:

-> d-Moll Fuge („chromatisch“) -> C-Dur -> a-Moll Präludium („chromatisch“) ->

Die Übereinstimmungen von a-Moll Präludium und d-Moll Fuge zeigen recht deutlich, dass Bach die chromatische Reihe seiner Werksammlungen übereinander legen wollte mit der Tonartenreihe des Quintenzirkels nach Heinichen. Gerade dieser hier angestellte Vergleich von WK I und WK II bestätigt dies eindrucksvoll:

Das WK I enthält eine linear nach oben führende, chromatische Reihe der verwendeten Tonarten mit der Abschlusstonart h-Moll. Bach kennzeichnet diesen Abschluss dadurch, dass er das letzte Stück, die h-Moll Fuge, als Platzhalter für das gesamte Werk „chromatisch“ gestaltet. Im Falle des WK II ist das Vorgehen abweichend, da hier die abschließende h-Moll Fuge explizit und augenfällig nicht „chromatisch“ sondern diatonisch ist. Sie ist deshalb auch nicht, wie Hermann Keller forderte und dann enttäuscht die vorgefundene Fuge kommentierte, – krönender – Abschuss der Sammlung des WK II. „Chromatisch“ sind hingegen das a-Moll Präludium und die d-Moll Fuge; das WK II hat folglich gleich zwei „Endpunkte“. Bach behält also im WK II einerseits seine chromatische Reihung der Tonarten als äußere Ordnung bei, deutet aber andererseits eine weitere, innere Struktur, eine Kreisform, an durch die Einfassung der Anfangs- und Endtonart C-Dur mit „chromatischen“ Stücken in der Tonartenfolge nach Heinichen (d, C und a). Dies legt die Vermutung nahe, dass Bach hier im WK II eine überlagernde Beziehung beider Systeme hat herstellen wollen.

Doch zurück zur Zeichnung:

Die Übereinstimmungen in den Tonarten C-Dur, A-...