![]()

I. KIMAS WURZELN

Von Allgäu, preußischer Provinz Sachsen und Mainfranken landsmannschaftlich geprägt

Dem Mainfränkischen galt stets ihre ausgesprochene Liebe. Und in BAD KISSINGEN und WÜRZBURG als der Heimat ihrer Kindheit und Jugend war sie vom Gefühl her verwurzelt. Doch vom Herkommen und in ihrem Wesen war die KIMA, unsere Mutter URSULA TAEGERT, durch die Eigenheiten ganz anderer, weiter entfernter landsmannschaftlicher Einflüsse geprägt; und die muss man kennen, um sie zu verstehen.

Da war ihre unbeirrbare Willenskraft, ihr staunenswerter Überlebenswille, ihr patrizierhafter Familienstolz und ihr Hang zur Bodenständigkeit; sie lassen uns den Allgäuer Dickschädel der Schachenmayerschen (Ur-)Großeltern aus ISNY erahnen; durch Generationen von Papiermachern und Papierverwertern hatten es diese bürgerlichen Unternehmer in der protestantischen Reichsstadt am Fuß der Allgäuer Alpen zu Ansehen und Einfluss gebracht.

Doch da war immer auch ein ungestümer Gerechtigkeitswille; da war ihre kulturelle und geschichtliche Interessiertheit und Belesenheit, sowie manche poetischsprachliche und grafisch-gestalterische Begabung. Sie lassen uns an das Erbe der Kemptener Zeitungsverleger DANNHEIMER denken, der in den vordemokratischen Strömungen des Biedermeier ein Aufklärer und politischer Pädagoge des breiten Volkes sein wollte.

Und da war ein kämpferisch vorgetragener Protestantismus, der inmitten der katholischen Diaspora Mainfrankens stets auffiel und der Kimas eigentliche geistliche Heimat anzeigte. Dieses bekennende Lutherthum mag zu einem Teil in dem Herkommen der Familie väterlicherseits aus dem altem Selbstbewusstsein einer protestantischen Reichsstadt wurzeln: Die SCHACHENMAYER und DANNHEIMER waren seit der Reformation stets evangelisch.

Hingegen weisen andere Grundelemente und weitere Züge im Wesen der KIMA, ebenso wie ihr zweiter Vorname ELISABETH, in eine ganz andere, mystische Landschaft in der Mitte Deutschlands. ELISABETH, geb. GRABE ist der Name ihrer Tante mütterlicherseits, die in der Kirchenprovinz Sachsen beheimatet und eines der 11 Geschwister ihres Großvaters, des evangelisch-lutherischen „Pastors“ THEODOR GRABE, war. Und in dieser Linie hat die KIMA auch stets den stärksten Einfluss auf ihren Glauben und ihre Persönlichkeit verortet, auch wenn sie in der wichtigen Lebensphase des Erwachsenwerdens, provoziert durch den Nationalsozialismus, im Ja zu diesem traditionellen Christsein schwächelte und zwischenzeitlich große Distanz zu ihren Wurzeln suchte.

Pfarrer aus der Kirchenprovinz Sachsen

Der Großvater mütterlicherseits, dieser hoch verehrte THEODOR GRABE, entstammte, wie auch seine Frau KATHARINA, geb. MÜLLER, einer ganzen Dynastie von Pfarrern, die in der Kirchenprovinz Sachsen beheimatet waren. Er hatte bei der Geburt der KIMA die Pfarrstelle von St. Andreas in THALE am Nord-Ostharz inne.

Er kümmerte sich dort um den Erhalt dieser hübschen Landkirche, die im Jahr 1788 für das alte „Unterdorf“ von THALE errichtet, aber inzwischen längst zu klein gewordenen war; und weil die Oberstadt von THALE, die sich direkt an die eindrucksvollen Naturdenkmäler von Bodetal und Rosstrappe an den Harzausläufern schmiegt, durch Eisenverhüttung so rasant gewachsen war, begann er dort 1902, unterstützt von der protestantischen letzten deutschen Kaiserin und preußischen Königin AUGUSTE VIKTORIA (1858–1921), mit der Errichtung der größeren Petri-Kirche. Im gleichen Jahr ließ er den Friedhof zentral neu anlegen.

Dieser tüchtige Seelsorger und Kirchenbaumeister war der letzte Theologe unter den 12 Kindern des Oberpfarrers JULIUS GRABE. Dieser hatte in GRÖNINGEN nördlich von HALBERSTADT seine Pfarrstelle gehabt. Wie dieser Vater war auch der Sohn THEODOR Glied der preußischen „Kirchenprovinz Sachsen“, die konfessionell zur „Altpreußischen Union“ gehörte; in ihrem Bereich waren die Lutheraner auf Initiative des preußischen Königs FRIEDRICH WILHELM III. seit dem Jahr 1817 durch einen Konsens mit der Reformierten Kirche zu einer gemeinsamen Körperschaft „zwangsverheiratet“ worden; diese formale Ehe sollte die unterschiedlichen, eigenständig gewachsenen, meist lutherischen Traditionen der einzelnen Gemeinden und den Calvinismus der angesiedelten Hugenotten und des Herrscherhauses zu einer Kirchengemeinschaft verbinden.

Ahne aus einer Kette von Theologen: JOHANN FRIEDRICH MÖLLER (1789-1851), Generalsuperintendent in Magdeburg

Diese „Kirchenprovinz Sachsen“ war ein Resultat der Neuordnung der preußischen Territorialverwaltung nach den Befreiungskriegen von 1813/15, als Preußen zum Kernland der Altmark und den Territorien der früheren Bistümer HALBERSTADT und MAGDEBURG weitere hessische und sächsische Gebiete hinzugewann. Das Konsistorium zur Verwaltung dieses Kirchenbezirks, dem ab 1843 Theodor Grabes Großvater JOHANN FRIEDRICH MÖLLER vorstand, saß am ehrwürdigen Dom zu MAGDEBURG.

Bedeutende Gestalten und Ereignisse prägen die besondere geistliche Geschichte dieses Landstrichs: BONIFATIUS als Gründer des Bistums ERFURT; OTTO DER GROßE, der hier nördlich des Harzes sein Kaiserreich konsolidierte; die HEILIGE ELISABETH von Thüringen, die auf der Neuenburg bei FREYBURG/Unstrut weilte; die Mystikerinnen MECHTHILD VON MAGDEBURG und GERTRUD DIE GROßE im Kloster Helfta bei EISLEBEN; der Dominikanermönch MEISTER ECKHART in ERFURT; der Reformator MARTIN LUTHER; freilich auch die wüsten Bauernkriege und der Dreißigjährige Krieg, der die Konfessionsspaltung endgültig zementierte.

Von der 1694 gegründeten Universität HALLE strahlte dann der Pietismus mit AUGUST HERMANN FRANCKE, einem anderen bedeutenden unserer Vorfahren der Tägert‘schen Linie, und die frühe Aufklärung mit CHRISTIAN THOMASIUS und JOHANN SALOMO SEMLER herüber; der Protestantismus nahm diese Impulse auf, er wandelte und modernisierte sich geistlich in dieser Zeit, und dieser neue Protestantismus hatte große Auswirkungen auf ganz Deutschland und die umliegenden Länder bis weit nach Übersee.

Verwurzelt in der Kulturgeschichte des preußischen Bürgertums

Viele Wesenszüge der KIMA spiegeln dieses reichhaltige kulturelle Erbe wider: Die Kultur und Bildung des Preußentums und des protestantischen Pfarrhauses mischte sich mit der kritischen Aufklärung und dem liberalen Denken und schenkte so den Menschen zwar viele geistige Regungen, nahm ihnen aber auch ein bisschen die Herzenswärme und die schlichte Gläubigkeit. Der Hallesche Pietismus hatte weniger Wärme und Gemüt, als etwa der schwäbische; er war intellektueller und gesetzlicher, auch wenn wir ihm so wichtige Impulse verdanken, wie die außerordentlich vielen kraftvollen Choralmelodien und Lieder wie „Macht hoch die Tür“1, dazu einen nicht mehr wegzudenkenden Einfluss in der Pädagogik, in der sozialen Diakonie und in der Weltmission2.

Als „typisch preußisch“ wurde vielen Menschen aus dieser Landschaft, so auch unserer Mutter, von Kindheit an ein hohes Pflichtbewusstsein anerzogen. Es war verbunden mit der Forderung eiserner Disziplin und beherrscht von einem ausgeprägten Über-Ich. So schien das Denken und Handeln der KIMA stets einem Katalog von ethischen Normen und moralischen Wertungen unterworfen, durch die sie alle Begegnungen mit anderen Menschen und mit dem Hier und Jetzt filterte.

Als wärmendes Erbe im Wesen unserer Mutter konnte man dagegen die Freude an humorvoller Poesie und den Sinn für die Musik wahrnehmen, zu deren Pflege in den bürgerlichen Häusern noch in der Generation unserer Urgroßeltern alle höheren Töchter bis zu gewissen Graden und Grenzen angehalten wurden, so auch noch die Mutter unserer Mutter, unsere Großmutter MARGARETE SCHACHENMAYER, geb. GRABE. Diese konnte wunderschön singen und Klavier spielen, ohne dass sie freilich diese Begabung als Förderung an ihre eigenen Nachkommen gezielt weitergab. Das taten erst wieder unsere Eltern.

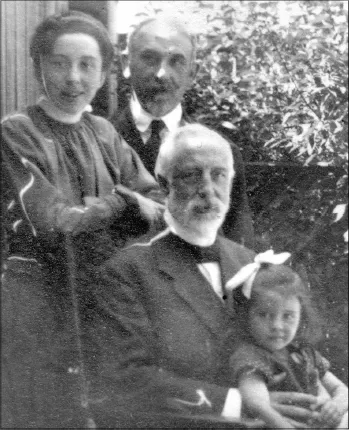

Getauft vom eigenen Großvater:

URSULA SCHACHENMAYER auf dem Schoß von Pfarrer THEODOR GRABE, dahinter die Eltern. – Aufn. Juni 1917 in Harburg

Geboren im Ersten Weltkrieg

In dieses „multikulturelle“ Erfahrungsfeld hinein wird im Jahr des Ausbruchs des ersten Weltkrieges an einem Donnerstag, dem 29. Oktober 1914, URSULA ELISABETH SCHACHENMAYER in HALBERSTADT geboren. Sie ist das dritte Kind von MAXIMILIAN und MARGARETE SCHACHENMAYER, geb. GRABE. Getauft wird sie am 13. November 1914, einem Freitag, in der alten Andreaskirche in THALE am Harz. Täufer ist der eigene Großvater Pastor THEODOR GRABE.

Das Wetter in diesem ersten Kriegsnovember ist eher mild und trocken. Dagegen stehen die politischen Zeichen auf Sturm. Der „Schlieffen-Plan“ zur Umfassung der französischen und verbündeten Truppen war gescheitert und das Kriegsziel zur Einnahme von PARIS somit in weiter Ferne; beim „Wettlauf zum Meer“ hatten die Deutschen bei YPERN und LANGEMARCK katastrophale Verluste erlitten. Der Bewegungskrieg war in den verlustreichen Stellungskrieg übergegangen, der letztlich nicht mehr zu gewinnen war.

An diesem „Freitag, dem Dreizehnten“ fordert die Regierung des Deutschen Reiches die Bevölkerung auf, bei den Banken Goldmünzen gegen Papiergeld einzutauschen. Bereits im Juli hatte angesichts der drohenden Kriegsgefahr ein Run auf das wertbeständige Edelmetall eingesetzt, obwohl die Regierung Gerüchte über eine drohende Geldentwertung zurückzuweisen versucht hatte. Letztlich behielten die Zweifler Recht.

An diesem Freitag also ist die KIMA in THALE am Harz evangeli...