![]()

Die biblische Botschaft vom Schöpfer-Gott ist nicht leicht zu fassen. Sie ist durch unbiblische Denkgewohnheiten und Vorurteile verstellt.

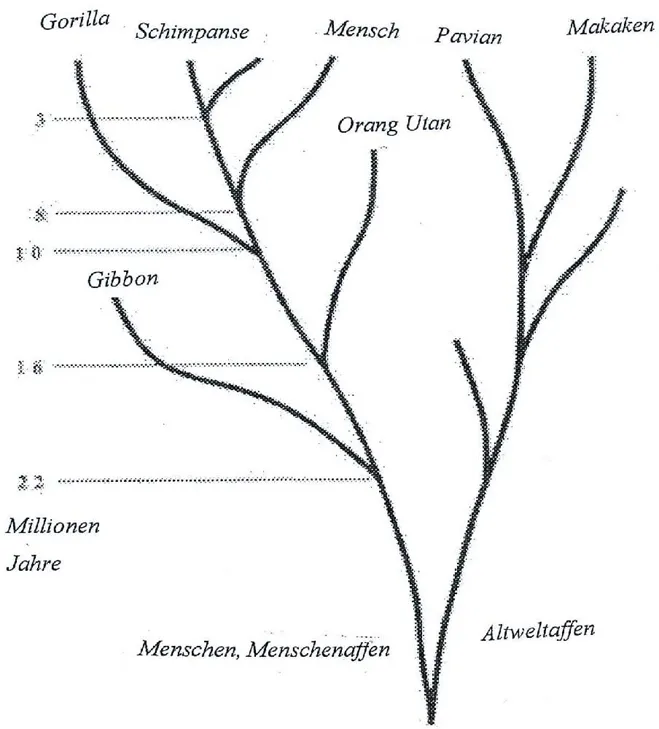

Viele vertreten heute die Ansicht, der Schöpfer-Gott der Bibel sei eine „verjährte Hypothese“ (Sartre). Wir wüssten ja inzwischen, dass alle Wesen, die nach der Bibel Gott geschaffen habe, sich entwickelt hätten, und zwar aus einfachen Bausteinen und Vorformen. Das 20. Jahrhundert hat die Idee der Evolution über den Bereich irdischer Biologie und Anthropologie hinaus auf den Kosmos ausgeweitet. Der Mensch – der homo sapiens – erscheint als relativ spätes Produkt in der Entwicklung des Kosmos.

Primaten-Stammbaum (Ausschnitt aus Säugetier-Stammbaum)

Man sagt nun häufig: da die Entstehung des Kosmos durch eine Milliarden Jahre währende Entwicklung denkbar, ja naheliegend geworden sei, erübrige sich der Gedanke eines Schöpfers.

Hier wollen wir innehalten und fragen, wie die Vorbehalte gegen den Glauben an den Schöpfer-Gott entstanden sind. Es hat den Anschein, dass sie wesentlich herrühren vom Wechsel der Weltbilder in der europäischen Neuzeit. Um auf den Kernpunkt zu kommen, benötigen wir etwas philosophisches Denken – nicht ´große` Spekulation, sondern nützliche Unterscheidungen, die für Klarsicht sorgen.

– Vom antiken zum modernen Weltbild

Zunächst: Wie sah die Welt zu biblischen Zeiten aus?

Vor etwa 3000 – 2000 Jahren sahen die Menschen die Welt etwa so:

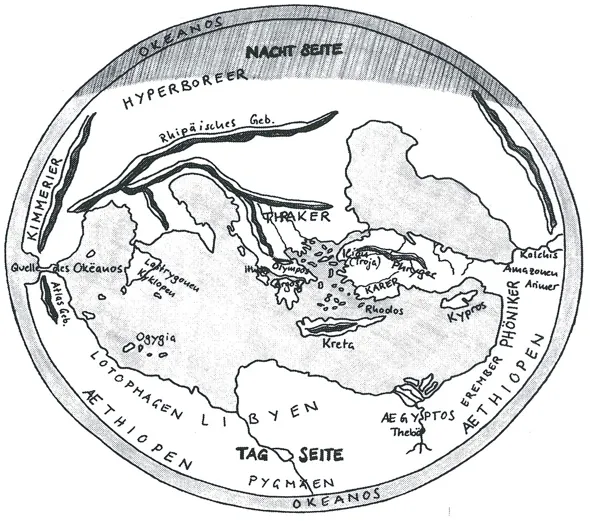

Das frühgriechische Weltbild (ca. 8./7. Jh. v. Chr.)

Die Erde umfasste im wesentlichen die bekannten Staaten und Zivilisationen des Mittelmeerbeckens. Hier ereignete sich die sogenannte Weltgeschichte, ungeachtet anderer Völker im hohen Norden und fernen Osten. Erde ist die bewohnte, kulturierte Welt, deren Grenzen („die Enden der Erde“) Wüste, Meer, sowie grauer Nebel, Gebirge, Eis und Schnee im Norden bilden. Das war der Welt-Raum. Hoch im unbekannten Norden grenzte die bewohnte Welt an das Nebelhaft-Dunkle, Un-heimliche, das Reich der Finsternis.

Zum damaligen Welt-All gehörte natürlich der Himmel.

Die Bibel beginnt ja mit dem Satz, dass Gott „im Anfang Himmel und Erde schuf“.

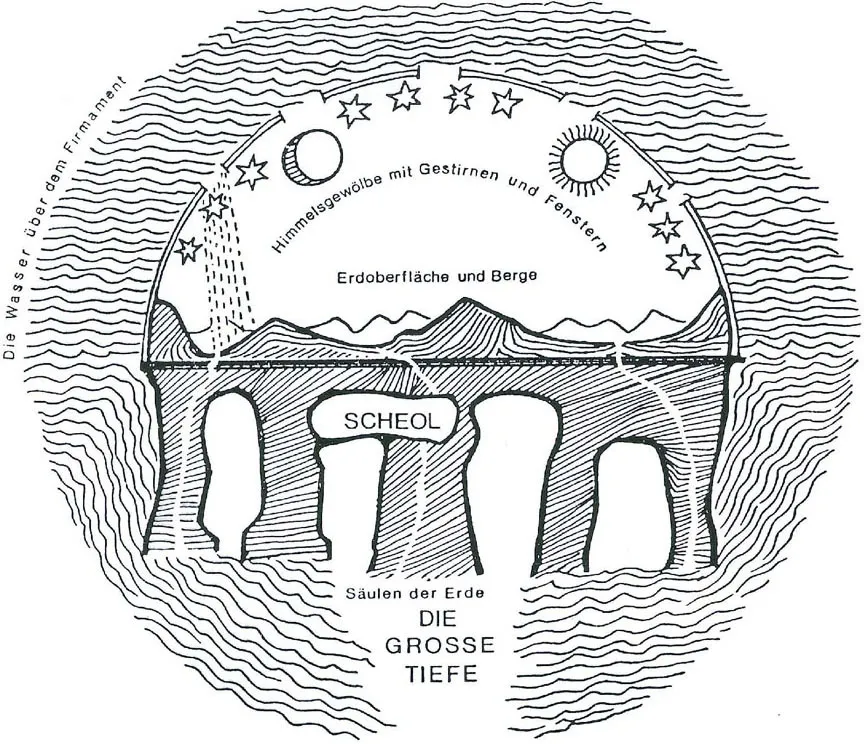

Der Himmel ist das Reich der Sonne, aber auch der Raum der Wolken, Bereich von Regen und Fruchtbarkeit, aber auch raqia‹, die Feste, das Gewölbe, das Firmament, die Fixsternsphäre; außerdem Reich übermenschlicher und göttlicher Mächte. Dieses Modell, betitelt ´Das altorientalische Weltbild`, gilt gewöhnlich auch als das der Bibel:

Altorientalisches (biblisches) Weltbild

Doch ist dieses Modell ein Trugschluss. Die europäisch-neuzeitliche Denkweise projiziert sich darin selbst zurück in die Antike – bewaffnet mit einer großen Schere.

Die europäische Neuzeit ist geprägt von immer konsequenterem Bemühen, die Welt zu betrachten und zu erforschen „etsi Deus non daretur“ (= auch wenn es Gott nicht gäbe: Grotius).

Gott, Götter, himmlische, überirdische Mächte wurden aus dem Weltbild ausgeschieden (weggeschnitten).

Als buchstäblich unwägbar, unmessbar, unberechenbar gehören sie nicht mehr zum Welt-Bild (in der Folge auch nicht mehr zur ´Realität`). Es war nur konsequent, dass der Astronom Laplace auf Napoleons Frage nach dem Platz „Gottes“ in seinem Weltsystem erklärte, er habe „die Hypothese Gott“ nicht benötigt.

Damals entstand auch der moderne Begriff „Natur“ als Gegenstand für Natur-Forschung. Natur ist nach Kant ganz allgemein „die Existenz der Dinge unter Gesetzen“1

oder die Gesamtheit der „Erscheinungen in einer durchgängigen Verknüpfung nach notwendigen Gesetzen“.2

Schon vorher stellt der Philosoph und Mathematiker René Descartes einen Neuansatz vor. Er ist der erste, der die Welt-Dinge als „Körper“, das heißt für ihn als Geometer, als „Ausdehnung“ (extensio) definiert. Jedes Ding, jeder Gegenstand ist etwas Ausgedehntes ("res extensa"). Nicht was es ist – ein Kreuz oder eine Statue – wird hier ins Auge gefasst, sondern seine formale Verfassung: die Länge, Breite und Tiefe, seine quadratische, rechteckige oder runde Form.

Philosophen der Antike wie Aristoteles dachten anders, waren bei aller Abstraktion bemüht, vom ganzen Gegenstand auszugehen, um etwas – eine Pflanze, eine Statue – zu erfassen, d.h. dessen Was-sein oder „Wesen“ (essentia).

Man unterschied wenigstens vier es begründende „Ur-sachen“: für den Stoff (zB Holz oder Stein) die materiale Ursache, für Form und Gestalt die formale Ursache, für das Vorhandensein die Wirk-Ursache, für Zweck oder Sinn (zB Nahrung – Erinnerung, Verehrung) die finale Ursache.

Descartes aber hatte ein Gedanken-Experiment unternommen, hatte im Geist durchprobiert, was einer alles bezweifeln könne (mit mehr oder minder guten Gründen), und war zuletzt auf einen unbezweifelbaren Rest gestoßen: jenseits aller Zweifel behaupte sich die Selbst-Gewissheit des Ich ("ich zweifle = denke, also bin ich"): das sei der ´archimedische Punkt` ("wahr ist, was ich klar und deutlich einsehe") der Selbst- und Welt-Vergewisserung. Da es jedoch „sehr wenig“ ist, was ich „klar und deutlich einsehe“, steht bei Descartes das Ich als „denkende Substanz“ (res cogitans) nur noch dem „ausgedehnten Ding“ (res extensa) in Länge, Breite, Tiefe, Lage, Begrenzung gegenüber. Zwei Urwahrnehmungen also soll es nach Descartes geben: das ausdehnungslos-punktförmige (denkende) Ich, ihm gegenüber ´etwas Ausgedehntes` (somit Messbares).

So kam es, dass man etwa ab Galilei, Torricelli, Huygens, Newton mehr und mehr nur auf die extensive oder quantitative Verfassung eines Objekts achtet – was mit viel praktischem Nutzen verbunden ist – und als Ursache nur eine außer ihm befindliche Quelle seiner Beschaffenheit und seines Verhaltens sucht. Es handelt sich um eine bewusste, methodische Einschränkung der Wahrnehmung.

Ein Beispiel: Jemand wirft einen kleinen Ball hoch und schmettert ihn mit einem Schläger etwa 20m weit. Man kann nun fragen, welche Geschwindigkeit der geschlagene Ball erreicht, ehe er aufgenommen wird oder zur Ruhe kommt, und welche Faktoren dabei zählen. Die Fragestellung grenzt das Interesse an dem Vorgang stark ein. Sie interessiert sich nur für die auf den Ball einwirkende Kraft (Impuls), die Masse des Balls, den Schlagwinkel, für Luftwiderstand und -reibung, den Beitrag der Schwerkraft. Diese Faktoren bewirken zusammen zB das Ergebnis "150km/h", von einer Lichtschranke gemessen. Die Geschwindigkeit des weiterrollenden Balls bremst schließlich die Bodenreibung ab.

Diese Fragestellung lässt sich als eigenes Seminar-Thema aufziehen, zumal wenn sie durch experimentelle Untersuchungen ergänzt und konkretisiert wird.

Die Untersuchung abstrahiert dabei völlig von der Wahrnehmung eines Tennismatchs in einem Turnier, wo eben der Spieler X dank physischer und mentaler Stärke, Konzentration, Technik, ja gegen parteiliche Zuschauer den entscheidenden "Matchpoint" gegen den Spieler Y erzielte – abstrahiert also vom Tennis als Haupt-Sache, fasst stattdessen nur einen kleinen Aus-Schnitt (eine Nebensache) des Ereignisses ins Auge.

Als einer der ersten sah Descartes, kaum hatte er sich einige „Grundbegriffe in der Physik“ angeeignet, dass sie sich mehr als die in den Schulen gelehrte „spekulative Philosophie“ eignen, „großen Nutzen für das Leben“ zu erbringen, und „uns so zu Bemeisterern (maîtres) und In-Besitz-Nehmern (possesseurs) der Natur machen könnten“. Vorausgesetzt, die erkennbaren Dinge werden im Sinne mathematischer Ordnung miteinander in Verbindung gebracht, scheint Descartes „nichts so fern zu liegen, dass man es nicht schließlich erreichte, und nichts so verborgen…, dass man es nicht entdeckte“.3

In Newtons Aperçu, er fühle sich wie ein spielendes Kind am Meeresstrand, das ab und an einen glatten, schönen Kiesel findet, indes der Ozean der Wahrheit unerforscht vor ihm liegt, spürt man den Atem dieses neuen Weltgefühls, Anfang einer ganz neuen Wissenschaft zu sein.

Die „neue Philosophie“, wie man die Naturwissenschaft zunächst nennt, wird gedanklich vor allem durch Descartes geformt, der das mechanische Denken in die Natur hinein trägt:

Er vergleicht etwa den Blutkreislauf bei Tier und Mensch mit einer „Maschine“: der Blut-Kreislauf ´funktioniere` „mit der gleichen Notwendigkeit, wie der Mechanismus einer Uhr aus der Kraft, Lage und Gestalt ihrer Gewichte und Räder folgt“, und macht schließlich „Automaten oder bewegungsfähige Maschinen“ zur Leitidee (Abhandlung V).

So kommt es in der „neuen Philosophie“, in der Physik der Mechanik, zur Leitidee, die Natur überhaupt als Maschine aufzufassen und zu behandeln. Hinzu tritt die vor allem von Gassendi und Boyle, Zeitgenossen Descartes`, betriebene Wiederbelebung der antiken Idee, die Welt bestehe aus Atomen, eine Idee, die sich als Modellvorstellung für das Verhalten idealer Gase auch alsbald bewährt.

Was man heutzutage als „Modell“ bezeichnet, scheint freilich in jenen Anfangszeiten durchaus mehr zu sein, hatten sich doch Vorstellung und Gedankengang im Experiment bewährt, fühlten sich in mathematischer Formulierung an wie ´harte Währung`, das heißt, wie die exakte, berechenbare Struktur der Realität selbst.

Man denkt sich Welt und Mensch zunehmend als Maschine ähnlich einem Uhrwerk, das nach eigenen Gesetzen, also autonom, womöglich automatisch abläuft (darin liegt schon der Ansatz zum Welt-Modell einer sich selbst steuernden Maschine bzw, differenzierter als offenes System gedacht, eines universalen, sich selbst regulierenden Organismus, Modell des 20. Jahrhunderts).

Vor dieser Fülle neuer Gesichtspunkte erscheint das zuvor skizzierte altorientalische Weltbild, das vermeintlich auch der Bibel zugrundeliegt, noch primitiv und naiv.

– Evolution - eine Glaubensfrage?

Wie erwähnt, ist ein wichtiger Faktor des modernen Weltbildes die Idee der Evolution. Obwohl von Darwin nicht als Angriff gegen die Religion gedacht (er hatte Theologie studiert und abgeschlossen – nur Theologie), wurde es vom materialistischen Zeitgeist (zB von Marx-Engels) sogleich als Alternative zum Schöpferglauben aufgefasst und aufbereitet.

Exklusiver Glaube an die Naturwissenschaft ist auch heute verbreitet: nicht selten beanspruchen Fachleute der empirischen Wissenschaften für den naturwissenschaftlichen Ansatz die Gültigkeit der so gewonnenen Erkenntnisse nicht nur im Rahmen ihres methodisch gesicherten (und begrenzten) Zugangs, sondern behaupten auch weltanschauliche Gültigkeit: die naturwissenschaftliche Sicht der Entstehung von Welt und Leben sei schon die ganze, allein gültige und sichere.

Dabei stört sie anscheinend wenig, dass ihr ins Weltanschauliche erweiterter Geltungsanspruch nach Newtons strenger Festlegung lediglich „Hypothesen“ (Newton: hypotheses non fingo) aufstellt. Da sie das bloß Hypothetische einer weltanschaulichen Geltung ihrer Folgerungen (zB: da alles am Menschen empirisch Feststellbare sich beim Tod auflöst, könne nichts von ihm den Tod überleben!) doch wohl spüren, bringt ein naturwissenschaftlicher Ausgriff auf Weltanschauung leicht „fanatische Mönche des Atheismus, Großinquisitoren des Unglaubens“4 hervor. Ihrem Eifer können auch – philosophisch unbedarfte – Theologen erliegen.5 Umgeke...