- 172 Seiten

- German

- ePUB (handyfreundlich)

- Über iOS und Android verfügbar

eBook - ePub

Umweltschutz - Klimaschutz - Energiepolitik

Über dieses Buch

Wer sich über die großen Zukunftsthemen Umweltschutz - insbesondere Naturschutz - sowie über Naturschutz- und Energiepolitik (Stichwort Energiewende) informieren will, ist bei diesem Buch an der richtigen Adresse. Bei den drei genannten Themen kommen jeweils die globalen, europäischen und nationalen Bezüge zur Sprache.Der Autor - Dozent für Umweltrecht und Umweltpolitik - informiert hierzu aktuell, praxisnah, verständlich, auch kritisch und auf das Wesentliche konzentriert.

Häufig gestellte Fragen

Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.

Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.

Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert

- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.

- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.

Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.

Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.

Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Ja, du hast Zugang zu Umweltschutz - Klimaschutz - Energiepolitik von Wolfgang Fröhling im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Naturwissenschaften & Geologie & Geowissenschaften. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.

Information

II. Besonderer Teil

Es gibt, wie auch die oben (I 3f) aufgelisteten Umweltgesetze zeigen, eine Vielzahl von Einzelmaterien im Bereich des Umweltschutzes. Drei besonders wichtige Gebiete sollen im Besonderen Teil näher erläutert werden: der Natur- und Artenschutz, die Energieversorgung und der Klimaschutz sowie der Immissionsschutz.

1. Natur- und Artenschutz

a) Einführung

Der Schutz der Natur und der mit ihr verbundenen Vielfalt der Arten ist ein Kernthema des Umweltschutzes. Hirche (Umweltpolitik aktuell, 1/97) formulierte bereits 1997 zutreffend wie folgt: „Der Reichtum an Arten und Lebensräumen ist die Basis für die Sicherung der Welternährung, einer modernen Arzneimittelforschung und nicht zuletzt auch einer erlebnisreichen, menschenwürdigen Heimat.“ Es geht also beim Naturschutz weniger um kommerzielle als vielmehr um immaterielle Werte. Wenn z.B. in Deutschland im Vergleich zu früheren Zeiten viel weniger Tagfalter anzutreffen sind, sehe ich darin in erster Linie einen immateriellen Verlust.

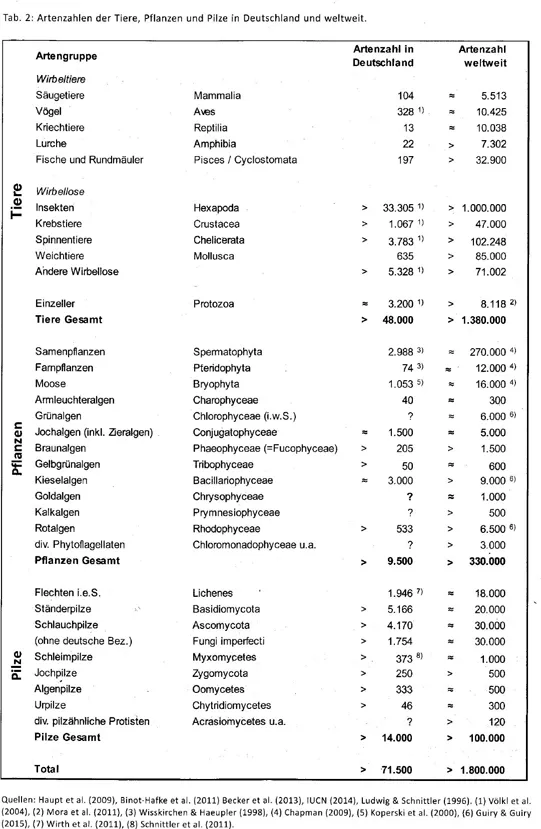

In der systematischen Erfassung der Tiere und Pflanzen bildet die Art die Grundeinheit: In allen wesentlichen Merkmalen übereinstimmende und untereinander paarungsfähige Organismen bilden jeweils eine Art. Wissenschaftlich beschrieben sind 1,8 Millionen Arten (s. nachfolgende Tabelle). Viele Arten sind noch gar nicht entdeckt worden. Die Schätzungen darüber, wie viele Arten (Tiere, höhere Pflanzen, Moose, Flechten, Pilze und Mikroorganismen) es tatsächlich gibt, gehen weit auseinander. Der tatsächlich vorhandene globale Artenreichtum wird auf mindestens drei Millionen Arten geschätzt (Umwelt 12/2007).

Seit Jahrzehnten, wenn nicht seit Jahrhunderten, ist ein Rückgang der Artenvielfalt zu beobachten. So nimmt man beispielsweise an, dass in den letzten 50 Jahren der Bestand an ziehenden Singvögeln um 40 Prozent abgenommen hat. Auf dem Weltgipfel zu Umweltfragen in Johannesburg 2002 wurde folgendes Ziel formuliert: „Bis 2010 soll die derzeitige Geschwindigkeit des Artensterbens deutlich reduziert werden.“ Obwohl man sich in Johannesburg ein so bescheidenes Ziel gesetzt hatte, stellte ein UN-Bericht im Jahre 2010 fest, dass das von den Staats- und Regierungschefs im Jahre 2002 festgelegte Ziel der Biodiversität nicht erreicht wurde. Eine Trendwende beim weltweiten Artenverlust ist leider nach wie vor nicht in Sicht. Dabei geht es weniger um das vollständige Aussterben von Arten als vielmehr um deren rückläufige Bestände.

Die Gründe für den Artenrückgang sind vielfältig: Der Verlust wertvoller Biotope ist das Hauptproblem des Natur- und Artenschutzes. Gravierend ist der Rückgang der tropischen Regenwälder (pro Jahr mehr als 100 000 Quadratkilometer), weil dort die größte Artenvielfalt anzutreffen ist. Weitere Ursachen für den Artenschwund sind die industrielle Landwirtschaft (einschließlich des Einsatzes von Pestiziden), die

Anzahl der Tier-, Pflanzen- und Pilzarten

Beseitigung des naturnahen Zustands von Gewässern, die Überfischung und Vermüllung der Meere, der Klimawandel und nicht zuletzt eine generell zu geringe Rücksichtnahme auf die Belange des Naturschutzes.

Die Ursachen des Artenrückgangs sind für jede einzelne Art spezifisch zu bestimmen: Während das Bienensterben dem Einsatz von Insektiziden zugeschrieben wird, leiden Tiger und Nashörner unter der Wilderei. Der Mauersegler ist durch große Glasfassaden gefährdet. Die massiv abnehmenden Insektenbestände bedrohen die Nahrungsgrundlage anderer Lebewesen. Vielfach sind die für den Artenschwund maßgebenden Zusammenhänge noch gar nicht erforscht.

Wie komplex die Ursachen für den Artenrückgang sein können, zeigt das Beispiel des Weißstorchs: Um die Jahrhundertwende lebten in Deutschland noch ca. 20.000 Weißstorchpaare. Heute sind es nur noch wenige Tausend. Als Ursachen hierfür lassen sich nennen:

- der Entzug der Nahrungsgrundlage durch Entwässerung von Feuchtgebieten;

- Begradigung und Kanalisierung von Bachläufen;

- Entfernung von Hecken;

- der Einsatz von Chemikalien in der Landwirtschaft;

- Gefahren durch oberirdische Stromleitungen und

- die Verschlechterung der Situation auf dem Zug und in den Überwinterungsgebieten.

b) Internationale Abkommen

Aus dem Jahr 1973 stammt das Übereinkommen über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten frei lebender Tiere und Pflanzen (Washingtoner Artenschutzabkommen, WA; nach englischer Schreibweise CITES). Das Abkommen schützt rund 8000 Tier- und ca. 40 000 Pflanzenarten vor den Gefährdungen durch den internationale Handel. Die geschützten Tier- und Pflanzenarten sind entsprechend dem Grad ihrer Schutzbedürftigkeit in drei Anhängen aufgeführt:

- Anhang I enthält vom Aussterben bedrohte Arten, mit denen jeglicher Handel verboten ist.

- Anhang II enthält Arten, deren Erhaltungszustand noch einen kontrollierten Handel zulässt – allerdings unter Aufsicht der Ursprungsstaaten. Für den Handel mit Arten des Anhangs II ist jeweils eine Ausfuhrgenehmigung des Ursprungsstaates erforderlich. Die Ausfuhrstaaten können auf diese Weise den Handel auf das ökologisch vertretbare Maß begrenzen.

- Anhang III hat das Ziel, nationalen Handelsbeschränkungen internationale Geltung zu verschaffen.

In den Mitgliedstaaten der EU wird das Washingtoner Artenschutzabkommen durch eine EG-Verordnung umgesetzt. In Deutschland ist das WA daher wie nationales Recht durchsetzbar.

Die Vertragsstaaten des WA treffen sich im Abstand von einigen Jahren zu Vertragsstaatenkonferenzen (Doha 2010, Bangkok 2013, Johannesburg 2016). Auf den Konferenzen wird das WA mit Mehrheitsbeschlüssen weiterentwickelt. Dadurch dass Mehrheitsentscheidungen möglich sind, unterscheidet sich das WA positiv von anderen Abkommen wie z.B. den Klimakonventionen, bei denen das Prinzip der Einstimmigkeit gilt. An der Vertragsstaatenkonferenz in Johannesburg (2016) nahmen Vertreter aus 183 Ländern teil. Der Schutz von Haien und Rochen wurde erweitert. Auch der Schutz von Tropenhölzern wurde verstärkt (BMUB, Newsletter 17/2016).

Die Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Washingtoner Artenschutzabkommens sollen am Beispiel des afrikanischen Elefanten dargestellt werden: Er ist wegen des hohen Wertes seiner Stoßzähne ein begehrtes Jagdopfer. Der internationale Handel mit Elfenbein wurde 1989 durch das WA verboten. Das Verbot führte zunächst zu einer deutlichen Erholung der Populationen des afrikanischen Elefanten, weil die westlichen Industriestaaten Elfenbein nicht mehr abnahmen. In der Folgezeit nahm die Wilderei jedoch wieder zu. Eine Ursache ist darin zu sehen, dass sich in asiatischen Staaten eine wohlhabende Schicht etablierte, von der eine starke Nachfrage nach Luxusgütern wie Elfenbein ausging. Nach Schätzungen von UNEP sind im letzten Jahrzehnt ein Viertel aller Elefanten getötet worden. Viele afrikanische Staaten bemühen sich, die hoch gerüsteten und gut organisierten Wilderer zu bekämpfen. Beispielsweise schuf Angola eine Behörde gegen Umweltverbrechen (die WELT vom 7.6.2016). Andere Staaten waren wegen Korruption oder fehlender öffentlicher Sicherheit weniger erfolgreich. Auf der Vertragsstaatenkonferenz in Johannesburg wollten Simbabwe und Namibia erreichen, dass sie ihre Lagerbestände an Elfenbein verkaufen dürfen. Der Antrag wurde jedoch abgelehnt, obwohl die beiden Staaten mit den Einnahmen Maßnahmen gegen die Elfenbeinwilderei finanzieren wollten (BMUB, Newsletter, a.a.O.) Im Ergebnis ist der afrikanische Elefant trotz aller Schutzbemühungen weiterhin gefährdet.

Von größerer Bedeutung für den Natur- und Artenschutz ist auch das Übereinkommen über die biologische Vielfalt (Convention on biological diversity = CBD). Dieses 1992 gestartete Abkommen wurde inzwischen von 193 Staaten ratifiziert. Die Hauptziele des Übereinkommens sind:

- die Erhaltung der biologischen Vielfalt;

- die nachhaltige Nutzung der Bestandteile der biologischen Vielfalt;

- die gerechte Aufteilung der Vorteile aus der Nutzung der genetischen Ressourcen.

Es geht bei dem Abkommen über die biologische Vielfalt um ein breites Spektrum von Themen – insbesondere auch um das zentrale Anliegen des Erhalts der Lebensräume der Tiere und Pflanzen. So heißt es in Art.8 CBD:

„Jede Vertragspartei wird, soweit möglich und sofern angebracht,

a) ein System von Schutzgebieten oder Gebieten, in denen besondere Maßnahmen zur Erhaltung der biologischen Vielfalt notwendig sind, einrichten...

d) den Schutz von Ökosystemen und natürlichen Lebensräumen sowie die Bewahrung lebensfähiger Populationen von Arten in ihrer natürlichen Umgebung fördern...

f) beeinträchtigte Ökosysteme sanieren und wiederherstellen sowie die Regenerierung gefährdeter Arten fördern.“

In Art. 8 CBD sind die wichtigsten Maßnahmen zum Erhalt der biologischen Vielfalt genannt.

Derzeit bedecken Schutzgebiete fast 12 Prozent der Landfläche der Erde (Umwelt 11/2003). Allerdings stehen manche der Schutzgebiete weitgehend nur auf dem Papier bzw. ihr Management ist unzureichend. Es ist zu begrüßen, wenn inzwischen auch Schwellenländer wie z.B. Südkorea verstärkt Schutzgebiete ausweisen. Die USA hatten schon vor Jahrzehnten großflächige Naturschutzgebiete eingerichtet. Notwendig wäre ein globales Netzwerk von Schutzgebieten, welches alle Arten von terrestrischen und marinen Ökosystemen umfasst (vergleichbar dem Netz „Natura 2000“ der EU; hierzu Näheres im Anschluss).

Auch beim Abkommen über die biologische Vielfalt finden regelmäßig Vertragsstaatenkonferenzen statt – zuletzt 2016 in Cancún (Mexiko). Dort wurden zahlreiche Maßnahmen beschlossen, deren Hauptadressat die intensive Landwirtschaft war. Sie wurde als lebensbedrohlich für Bienen und andere Bestäuber eingestuft. Auch ein Aktionsplan für die Wiederherstellung geschädigter Wälder wurde beschlossen. Ferner ging es um die Berücksichtigung der Artenvielfalt beim Rohstoffabbau und bei Infrastrukturmaßnahmen. Die genannten Maßnahmen lassen sich in der Praxis allerdings nur schwer umsetzen. Das gilt besonders für das ehrgeizige und sehr berechtigte Ziel, 10 Prozent der Meeresflächen unter Naturschutz zu stellen (s. BMUB-Newsletter 1/2017).

Zu erwähnen ist noch das Übereinkommen über Feuchtgebiete von internationaler Bedeutung – insbesondere als Lebensraum für Wasser- und Wattvögel (Ramsar-Konvention). Die Konvention hat ihren Sitz in Bonn. Gemeldet sind 1822 zu schützende Feuchtgebiete (1,67 Millionen Quadratkilometer Gesamtfläche). Deutschland trat dem Abkommen 1976 bei und hat 35 sog. Ramsar-Gebiete gemeldet.

c) Europäische Ebene

Im Bereich des Naturschutzes sind auf europäi...

Inhaltsverzeichnis

- Inhaltsverzeichnis

- Vorwort

- I. Allgemeiner Teil

- II. Besonderer Teil

- Über den Autor

- Impressum