![]()

Albanien

Zweifelhafte Fürsten und Könige

Während ärmere Länder in Asien oder Afrika auf ihren Scheinen gerne technische Errungenschaften der Gegenwart zeigen und preisen, greifen europäische Notenbanken meist lieber auf historische Bezüge zurück. Einen besonders tiefen Blick in die Geschichte bietet dabei das albanische Geld.

Fläche: 28.748 km2

Einwohner: 2,8 Mio.

Amtssprache: Albanisch

1 Lek = 100 Qindarkë

Scheine in Umlauf: 500, 1000, 2000, 5000 Lekë

1 Euro = 140 Lekë

Es fängt schon beim Namen an. Der Lek soll nach dem Fürsten Lekë Dukagjini benannt worden sein, der im 15. Jahrhundert lebte und ein Zeitgenosse Skanderbegs war. Letzterer kämpfte jahrzehntelang gegen die Türken und galt damals in ganz Europa als Vorbild für die Christen im Widerstand gegen die Osmanen. Dukagjini kämpfte dabei wohl zeitweise unter Skanderbeg, mitunter auch gegen ihn – die Loyalitäten wechselten zu jenen Zeiten oft schnell.

Bekannt wurde Dukagjini jedoch durch etwas anderes: den sogenannten Kanun des Lekë Dukagjini. Der Kanun ist das Gewohnheitsrecht der Albaner, das vor allem auf dem Begriff der „Ehre“ aufbaut. Er fordert in einzelnen Fällen als negative Konsequenz die Blutrache, hat aber auch positive Aspekte, wie beispielsweise das Gastrecht, das im Kanun einen besonders hohen Rang einnimmt. In einigen Gegenden Albaniens wird dieser Verhaltenskodex bis heute angewendet. Die bekannteste Fassung des Kanuns wurde nach Dukagjini benannt.

Während Lekë Dukagjini also zu der Ehre kam, dem albanischen Geld seinen Namen zu geben, ist sein Zeitgenosse Skanderbeg wenigstens prominent auf den Banknoten abgebildet. Sein Porträt ziert den 5000-Lek-Schein, der aufgrund der Schwäche der Währung relativ häufig benutzt wird. 5000 Lek entsprechen rund 36 Euro.

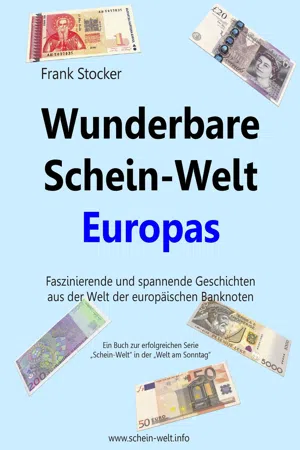

Doch auch auf den anderen Scheinen sind vor allem Persönlichkeiten abgebildet, die sich um die Nation verdient gemacht haben, so auch der Gründer des modernen albanischen Staates Ismail Qemali (auf dem 500-Lek-Schein). Er lebte von 1844 bis 1919 und rief 1912 die Unabhängigkeit seines Heimatlandes aus und wurde auch dessen erster Ministerpräsident. Ungefähr zur gleichen Zeit (1846—1900) hatte der Schriftsteller Naim Frashëri gelebt, der auf dem 200-Lek-Schein zu sehen ist. Er hatte das Wiedererwachen des albanischen Nationalgefühls im 19. Jahrhundert maßgeblich beeinflusst und gilt heute als wichtigster Poet Albaniens.

Allerdings liefert Albanien auch ein Beispiel dafür, wie man seine Geldscheine für eine mindestens leicht zweifelhafte Geschichtsschreibung missbrauchen kann. Denn auf der 2000-Lek-Banknote ist Genthios (lat. Gentius) abgebildet. Er war der letzte illyrische

König, der von 180 bis 168 vor Christus regierte.

Hintergrund dafür ist, dass die Albaner ihre Geschichte und auch ihre Sprache gerne auf die Illyrer zurückführen, die in der Antike auf dem Balkan und in Süditalien lebten. Vor allem während der kommunistischen Herrschaft war die Theorie einer durchgängigen Historie von den alten Illyrern bis zum modernen Albanien sehr populär.

Unter Historikern und Sprachwissenschaftlern ist sie jedoch höchst umstritten. Die albanische Notenbank preist Genthios auf ihrer Internetseite dennoch als „Staatsmann, Krieger, Wissenschaftler und Mann bemerkenswerter wirtschaftlicher Errungenschaften“.

Sie vergisst dabei allerdings zu erwähnen, dass er schließlich von den Römern besiegt und in die Gefangenschaft nach Rom abgeführt wurde. Sein Land wurde danach unter den Bundesgenossen Roms aufgeteilt – das jedenfalls ist historisch gesichert.

![]()

Bosnien-Herzegowina

Die Mark lebt!

Wer Sarajevo besucht, der sollte auf dem Baščaršija-Platz einen bosnischen Kaffee zu sich nehmen. Nicht nur des Geschmacks und des Ortes wegen, auch wegen des Erlebnisses, wenn der Kellner am Ende sagt: „Eine Mark.“ Ein Kaffee für eine Mark – das weckt doch nostalgische Gefühle.

Fläche: 51.197 km2

Einwohner: 3,8 Mio.

Amtssprachen:

Bosnisch, Kroatisch,

Serbisch

1 Konvertibilna

Marka = 100 Feninga

Scheine in Umlauf:

10, 20, 50, 100, 200

Maraka

1 Euro = 1,96 Maraka

Die offizielle Währung Bosnien-Herzegowinas heißt korrekt „konvertibilna marka“, also konvertible Mark – auch wenn auf den meisten Scheinen „maraka“ steht. Dies hängt jedoch mit der etwas komplizierten Pluralbildung in den slawischen Sprachen zusammen: Nach den Zahlen 2 bis 4 lautet der Plural in diesem Fall „marke“, über 5 „maraka“.

Die Untereinheit heißt „Fening“ – auch das dürfte deutschen Ohren vertraut klingen. Die Währung wurde 1998 eingeführt und löste verschiedene Währungen ab, die in den Teilgebieten der Republik verwendet wurden, also den jugoslawischen Dinar, die kroatische Kuna und auch den bosnischen Dinar, den es zwischenzeitlich gab.

De facto löste sie aber die Deutsche Mark ab, die damals im Alltag meistens verwendet wurde. Daher war es den verschiedenen Volksgruppen auch relativ leicht gefallen, sich auf diesen Namen für die neue Währung zu einigen. Und folglich wurde auch der Kurs der konvertiblen Mark an die Deutsche Mark eins zu eins gekoppelt. Seit der Euro-Einführung entspricht der Umrechnungskurs daher auch exakt dem Kurs von Deutscher Mark zu Euro, also 1,95583 konvertible Mark je Euro.

Das Aussehen der Mark-Scheine hat alledings nichts mit den alten D-Mark-Scheinen zu tun. Sie erhielten vielmehr eine eigene Gestaltung – und das gleich doppelt. Denn für die bosnisch-kroatische Föderation einerseits und die Republika Srpska andererseits werden unterschiedliche Scheine gedruckt, beide Versionen gelten aber in beiden Landesteilen.

Die beiden Varianten zeigen bekannte Persönlichkeiten der jeweiligen Volksgruppen. Dabei handelt es sich einerseits um bosnische oder kroatische Schriftsteller, andererseits um serbische. Gemeinsam ist ihnen, dass ihr Geburtsort jeweils auf dem Gebiet der heutigen Republik Bosnien-Herzegowina lag.

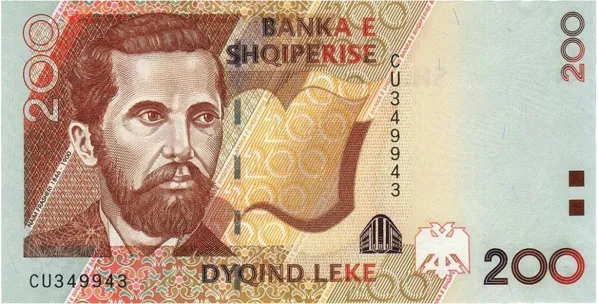

So ist auf dem 10-Mark-Schein der bosnisch-kroatischen Teilrepublik beispielsweise der Dichter Mehmedalija „Mak“ Dizdar zu sehen, erkennbar an seinem Vollbart und geboren in Stolac. Auf der serbischen Note dagegen wird Aleksa Šantić gezeigt, geboren nur wenige Kilometer entfernt in Mostar.

Die jeweiligen Rückseiten haben keine Verbindung zu den Vorderseiten, und dennoch sind auch diese unterschiedliche gestaltet. So zeigt die bosnisch-kroatische Variante stets Fragmente von alten Reliefs, die serbische dagegen Bücher, Musikinstrumente oder auch mal nur einen Laib Brot.

Gemeinsam ist den Banknoten nur die Aufschrift, die jeweils in lateinischer und kyrillischer Schrift ist. Und immerhin: Die 200-Mark-Note – der Schein mit dem höchsten Wert – wurde einheitlich gestaltet, darauf ist der Literaturnobelpreisträger Ivo Andrić („Die Brücke über die Drina“) zu sehen, der von Bosniern, Serben und Kroaten gleichsam geschätzt wird. Auf der Rückseite ist dazu natürlich die berühmte Brücke abgebildet.

Übrigens ist das Bezahlen mit Mark für den deutschen Touristen letztlich auch erkenntnisreich: Man rechnet den Betrag unwillkürlich in Euro um, um ein Gefühl dafür zu haben, wie hoch die Kosten sind. Die Deutsche Mark ist in unseren Köpfen eben doch längst überwunden.

![]()

Bulgarien

Die Preußen, die an der Mark festhalten

Wer heute immer noch der Deutschen Mark nachtrauert, der sollte eine Reise nach Bulgarien unternehmen. Denn für einen Euro gibt...