![]()

Zur Ikonographie der Putzmacherin: Rollenbilder

Von Beginn an unterscheidet sich die Ikonographie der Putzmacherin aufgrund der historischen Entwicklung von derjenigen anderer Berufspersonen. Finden sich die Werkstätten der Federschmuck-, Perücken- und Hutmacher analog zu allen anderen Gewerken im 17. und 18. Jahrhundert zumindest ab und an abgebildet, so tritt die Putzmacherin – historisch wie auch visuell – erst später und langsam hinzu. Zu einem Zeitpunkt, an dem sich ihr Gewerbe auch zu einer spezialisierten Werkstattform mit spezifischem Arbeitsgerät entwickelt hat, ist die Phase der Ständebücher ganz und die der Berufsdarstellungen teilweise bereits vorbei. In ihrer Bildgenese stellt sich die Figur der Putzmacherin anders vor, sofern das Interesse reihenbildenden Abbildungsmustern und nicht Einzeldarstellungen wie Porträts gilt.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts treten erste, einzelne Einblicke in Modistengeschäfte auf, in welchen der Beratungs- und Verkaufsvorgang größere visuelle Bedeutung hat, jedoch typbildend auch die Werkstatt zumeist mit angedeutet ist. In dieser Zeit dürfte sich auch die Bedeutung des Begriffes Putzstube vom Ankleidezimmer (in den älteren literarischen Quellen) oder alternativ vom fein zurecht gemachten bürgerlichen Wohnraum hin zur Werkstatt der Putzmacherin gewandelt haben.99

Ausgewählte Abbildungen vermögen das Spektrum zu illustrieren, in dem sich die Darstellung „der Putzmacherin“ in einer Bandbreite von hier so genannten Rollenbildern bewegt hat. Den Rahmen bildete zweifellos die Mode der Neuzeit: Dass die weibliche Kopfbedeckung durch 200 Jahre, von etwa 1770 bis 1970, eine solch wesentliche Bedeutung innerhalb des kurzlebigen Modegeschehens gehabt hat, konstituierte und verstetigte das Gewerbe der Putzmacherei und die mehrschichtige Figur der Putzmacherin.

Die Mode als Glücksrad auf einer französischen Karikatur des 19. Jahrhunderts (Abb. S. 92) verdeutlicht diesen Rahmen. Die Hutmode unterliegt einem Zwang zum Wechsel und ist darin auch zufällig, unvorhersehbar und „flatterhaft“, wie von konservativ-kritischer Seite der Bekleidungsmode generell bereits früh unterstellt wurde. Zugleich ermöglicht die Saisonabhängigkeit von moderner Hutmode mit der Notwendigkeit von ständigem Austausch und Wandel das produktive Schaffen und den wirtschaftlichen Erfolg jeder Putzmacherin.

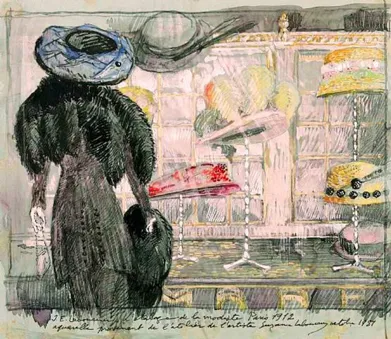

August Mackes Gemälde Hutgeschäft (1913) darf, auf die andere Seite der modebewussten Konsumentin schauend, als Visualisierung desselben Themas aus persönlicherer Perspektive gesehen werden. Das Bild kann, gemeinsam mit weiteren Einzelbeispielen, stellvertretend für eine große Anzahl künstlerischer Abbildungen aus den Jahrzehnten um 1900 stehen, die Frauen vor dem Schaufenster des Hutgeschäftes in der spezifischen Situation des möglichen Hutkaufes zeigen, mit allen Konnotationen von modebezogener Emotionalität, die damit in Verbindung gebracht werden.100

Das Schaufenster des Hutgeschäftes und die interessierte potentielle Kundin, Beispiele für das Gemäldemotiv von George Henry, August Macke, Fred Calleri und Jean Emile Laboureur aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts

Handarbeit am Kopfputz, Lithographien von Charles Philipon, 1826

Die Putzmacherei als Thema bildnerischer Darstellung sowie die Putzmacherin als Figur vornehmlich malerischen Schaffens ist recht bald an die Seite der frühen literarischbelletristischen, insbesondere theaterbezogenen Beschäftigung getreten. Als „reale Frauenspersonen“ haben Putzmacherinnen im Leben von Malern im Übrigen wohl annähernd die gleiche große Rolle gespielt wie in demjenigen von Dichtern. Allerdings sind sie ungleich seltener geheiratet worden.

Carl Blechen, ein romantischer Landschaftsmaler aus Cottbus (1798-1840) und Mitglied der Berliner Akademie, bildete hier ganz offenbar eine Ausnahme, indem er 1824 die Putzmacherin Henriette Boldt heiratete. Er scheint seine Frau oder deren Profession freilich (noch) nicht bildnerisch verarbeitet zu haben, wie es viele seiner späteren Malerkollegen getan haben.

Wichtige Vorläufer der künstlerischen Verbildlichung individueller Putzmacherin-Figuren waren, soweit bisher bekannt, relativ wenige, eher romantisch-realistisch ausgerichtete Druckgraphiken des frühen 19. Jahrhunderts, allesamt französischer Herkunft. Zwei Lithographien des Künstlers Charles Philipon von 1826 zeigen jeweils eine Kopfputz-Arbeiterin in der gleichen Grundsituation der Fertigstellung eines kunstvoll garnierten Hutes, jedoch in sehr unterschiedlichen konkreten Ausformungen.

Schaut die eine Putzmacherin selbstbewusst-keck den Betrachter an, so hat die andere demonstrativ-sittsam die Augen niedergeschlagen und ist auf ihre Arbeit konzentriert. Fertigt die eine in bunt-auffälligem, ja offenherzigem Outfit einen repräsentativen, von reichem Textilbesatz geprägten Hut, so legt die andere, in biedermeierlich-brave Kleidung gewandet, Hand an eine noch eher haubenartige Kopfbedeckung mit prosaisch-bieder wirkenden Kunstblumen. Beide Darstellungen dürfen, zusammen betrachtet, als eine Art ikonographischer Ausgangspunkt für spätere Verästelungen von Rollenbildern der Putzmacherin und für deren Bandbreite gelten.

Die nur wenig jüngere Modistin auf einer weiteren, um 1840 entstandenen Lithographie (Abb. S. 98) fasst als klassische Frauenabbildung des Biedermeier bereits einige der zuvor genannten Aspekte zusammen. Die nunmehr halboffen zur Seite blickende Putzmacherin garniert eine modezeittypische Schute, die zu ihrer eigenen Haartracht mit Korkenzieherlocken und Knoten gut zu passen scheint. Was hier bereits als Bild mit sehr klischeehafter Anmutung angelegt ist, wird sich später als durchaus traditionsbildend erweisen in Nachahmung und Abwandlung.

Von großer Faszination künden einige Jahrzehnte später unter dem Einfluss der Pariser Haute Couture mit ihren gesellschaftlichen und kulturellen Begleiterscheinungen nicht wenige Putzmacherinnen in den Werken einiger sehr bekannter Namen der Malerei-Geschichte wie Auguste Renoir oder Édouard Manet, deren Reihe sich unschwer erweitern ließe. Sowohl Renoir als auch Manet haben zumindest einzelne porträtartige Bilder gemalt, die versuchten, die Spezifik der Putzmacherin zwischen schlicht-anonymer handarbeitlicher Tätigkeit und tiefergründiger, verträumter weiblicher Befindlichkeit einzufangen oder auszuloten.

Junge Putzmacherin beim Garnieren einer Schute, Lithographie um 1840

Ungemein zahlreich sind die Bilder, die über das Sujet der Putzmacherin von Edgar Degas und Henri de Toulouse-Lautrec erstellt worden sind. Die meisten Künstler haben, wie später eben auch August Macke und andere, die Putzmacherin als Textil-Künstlerin innerhalb einer ganz eigenen Sphäre abgebildet und zumeist auf individuelle Weise porträtiert.

Im Paris der Belle Epoque darf hier wohl ein kulturerlebender und kulturreflektierender Ausgangspunkt gesehen werden, der künstlerisch auf vielfältige, sowohl impressionistische als auch expressionistische Art seinen Ausdruck finden konnte und die Porträtierung „besonderer“ ModistinnenFiguren durchaus zu einem kleinen Untergenre werden ließ, das sich nach 1900 auch bei weniger bekannten deutschen Künstlern wieder finden lässt.

Nicht aus der Perspektive einzelner Rollenbilder, sondern beispielhaft für die Beschäftigung der beiden genannten „putzmacherfaszinierten“ Pariser Künstler seien hier einige Werke von Toulouse-Lautrec vorgestellt, um die Bandbreite der Rollenzuweisungen anzudeuten. Sowohl bei Degas als auch bei Toulouse-Lautrec kann die mehrfach bis häufig auftauchende, zumeist nach Art eines szenischen Porträts abgebildete Figur der Putzmacherin in den Reigen der Frauenfiguren beider Künstler eingeordnet werden.

Dabei werden, wie später noch zu zeigen sein wird, Unterschiede deutlich. Während Degas mit der Anprobe des Hutes im Putzmachergeschäft ein Hauptmotiv in Abwandlungen malerisch umsetzt, wählt Toulouse-Lautrec vielschichtige Szenarien aus und bedient dabei gleichsam mehrere klischeehafte Rollenbilder.

Schillernder als bei Degas sind die Figuren der Putzmacherinnen bei Toulouse-Lautrec angelegt. Hier bildet die Anprobe des Hutes kein Thema, wie auch dem Hut selbst keinerlei Bedeutung beigemessen ist. Stattdessen stehen Putzmacherinnen als unterschiedliche Frauenfiguren mit einer großen Bandbreite an Konnotationen im Mittelpunkt.

Die Modistin als schillernde Frauenfigur bei Henri Toulouse-Lautrec, hier als elegische Handarbeiterin, souveräne Inhaberin eines Hutsalons und als Laufmädchen für ein Putzgeschäft, Gemälde und Zeichnungen um 1900

Einzelne, ihm wohl zumeist persönlich bekannte Modistinnen hat Toulouse-Lautrec porträtiert, indem er sich als Persönlichkeiten darstellte, deren Selbstbewusstsein und Ästhetik sich ambivalent, als zugleich künstlerisch wie auch nachdenklich-geheimnisvoll präsentierte.101 Andere Porträts tragen distanziert-ironische Züge bis hin zur bereits leicht karikierenden Zeichnung. Skizzenhaft blieb, als Einzelzeichnung (Erstfassung 1893), auch die sogar namentlich überlieferte Modistin Renée Vert, wie sie einen Hut dekorierend zur Schau stell...