![]()

1 Einführung

Ehrenamtlich organisierte Mobilität kann einen wesentlichen Bestandteil darstellen, um in ländlich geprägten Räumen und Agglomerationen der Kernstädte das oft spärliche Mobilitätsangebot für die dort lebenden Menschen dauerhaft zu verbessern.

Bürgerbusse stellen eine Form ehrenamtlicher Mobilität dar, um Lücken im bestehenden Angebot des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) zu schließen.1 Dabei ist ein Bürgerbusverkehr ein „…Linienverkehr auf konzessionierten Strecken gemäß § 42 PBefG (Personenbeförderungsgesetz, Anm. d. Verf.) (…) und wird nach einem festen Fahrplan bedient. (…) Sie (die Bürgerbusverkehre, Anm. d. Verf.) fahren in Ergänzung zum klassischen ÖPNV in unterversorgten Nischen, in denen weder ein herkömmlicher Linienverkehr noch flexible Bedienformen adäquate Lösungen bieten.“ [Löcker et al. 2014] Ein wesentliches Merkmal von Bürgerbusverkehren ist darüber hinaus ein dichtes Haltestellennetz, um insbesondere mobilitätseingeschränkten Bürgern kurze Wege von und zu den Haltestellen zu ermöglichen.

Durch die Elektrifizierung des Antriebsstrangs des Bürgerbusfahrzeugs entsteht eine in Deutschland in weiten Teilen gewünschte und politisch geförderte Form der Fortbewegung. Im Sinne eines nachhaltigen Mobilitätskonzepts ist ein elektrisch betriebener Bürgerbus (e-Bürgerbus) im Spannungsfeld der Zieltrias nachhaltiger Mobilität, bestehend aus ökologischer und ökonomischer Vorteilhaftigkeit bei gleichzeitig sozialer Verträglichkeit (vgl. [Kolks/Fiedler 2003]), ein zukunftsträchtiges Mobilitätskonzept.

Eine Informationsbroschüre des Ministeriums für Verkehr Baden-Württemberg fasst die Ziele nachhaltiger Mobilität wie folgt zusammen: „Nachhaltige Mobilität heißt, die heutigen Mobilitätsbedürfnisse in Zukunft in einer dauerhaft umweltverträglichen Weise zu gewährleisten. Dies gilt für Menschen und Wirtschaft. Zudem müssen die Mobilitätschancen benachteiligter Bevölkerungsgruppen verbessert werden.“ [MVI BW 2015b]

Bürgerbusse mit konventionellem Antrieb stellen keine Neuerung dar. Der erste Bürgerbusverein wurde im Jahr 1939 in Großbritannien gegründet.2 Der erste Bürgerbus nach heutigem Verständnis fuhr in Großbritannien im Jahr 1966. (vgl. [Löcker et al. 2014]) Nach Deutschland kam der Bürgerbus 1985 auf Basis des Vorbilds des ersten niederländischen Bürgerbusses aus dem Jahr 1977. (vgl. [Kolks/Fiedler 2003] sowie [Burmeister 2007]) Die Premiere des ersten deutschen Bürgerbusses fand am 4. März 1985 im Münsterland zwischen den Gemeinden Heek und Legden statt. (vgl. [Löcker et al. 2014], [Burmeister 2007] sowie [Schiefelbusch 2015])

2014 gab es über 260 Bürgerbusvereine im Bundesgebiet. (vgl. [Löcker et al. 2014]) Stand 2015 ist die Verbreitung mit ca. 120 Bürgerbusvereinen in Nordrhein-Westfalen am größten, gefolgt von mehr als 40 Bürgerbusvereinen in Niedersachsen und je ca. 30 Initiativen in Baden-Württemberg und Bayern. Es ist festzustellen, „…dass die Akzeptanz von Bürgerbussen für die Planung von kommunalen ÖPNV-Angeboten in den letzten Jahren stark zugenommen hat.“ [Löcker et al. 2014]

Elektrisch betriebene Bürgerbusse stellen in Deutschland eine absolute Seltenheit dar. In dem diesem Bericht zugrundeliegenden Verständnis von Bürgerbussen und den zu erfüllenden Anforderungen an das Fahrzeug gab es vor Projektbeginn noch kein realisiertes Konzept in Deutschland, weshalb es zu einer Förderung im Rahmen des Förderprogramms Schaufenster Elektromobilität kam. [Schaufenster Elektromobilität 2014] Das Projekt e-Bürgerbus war eines von ca. 40 Projekten im Schaufenster Elektromobilität Baden-Württemberg, dem so genannten LivingLab BWe mobil, das aus Landesmitteln der Initiative Nachhaltig mobile Region Stuttgart (NAMOREG) durch das Verkehrsministerium Baden-Württemberg gefördert wurde.

Projektpartner waren insbesondere für die wissenschaftliche Untersuchung des Testbetriebs das Institut für Eisenbahn- und Verkehrswesen der Universität Stuttgart sowie der Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik II des Betriebswirtschaftlichen Instituts der Universität Stuttgart. Unterstützt wurden diese vom Verkehrswissenschaftlichen Institut Stuttgart GmbH. Beratend war die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH (NVBW) mit der Kompetenzstelle „Innovative Angebotsformen im ÖPNV“ tätig.

Als Anwendungskommunen mit bereits existierenden Bürgerbusverkehren konnten im Landkreis Göppingen die Gemeinde Salach, die Städte Uhingen sowie Ebersbach und im Landkreis Esslingen die Stadt Wendlingen am Neckar gewonnen werden. Das Projekt hatte eine Laufzeit von Juli 2014 bis Dezember 2016 (30 Monate).

Dieser Bericht stellt im folgenden Kapitel 2 die Projektziele vor und erläutert in Kapitel 3 die Vorgehensweise im Forschungsprojekt anhand der bearbeiteten Arbeitspakete. Die Kapitel 4 bis 6 zeigen die Ergebnisse der einzelnen Arbeitspakete. Dabei handelt es sich um die Ist-Analyse der Anwendungskommunen des Projekts (Arbeitspaket (AP) 1), in denen ein Bürgerbusverkehr bereits zu Projektbeginn bestand und in denen der beschaffte e-Bürgerbus eingesetzt wurde. AP 2 bildet die Beschaffung des e-Bürgerbusses und der Ladeinfrastruktur. Der Realeinsatz des Fahrzeugs als Feldtest im Testbetrieb wurde in AP 3 untersucht. Der Projektbericht zeigt in Kapitel 7 mit dem Fazit u. a. Handlungsempfehlungen für den Einsatz von e-Bürgerbussen auf und schließt in Kapitel 8 mit einem Ausblick.

![]()

2 Projektziele

Ziel des Projektes e-Bürgerbus war die praktische Erprobung und Evaluation des Einsatzes von elektrisch betriebenen oder mit Hybridantrieb ausgestatteten Bürgerbussen in kleineren Städten und Gemeinden in der Region Stuttgart. Dabei lag ein Schwerpunkt auf der Weiterentwicklung des Bürgerbuskonzepts im Hinblick auf die künftigen verkehrlichen Herausforderungen insbesondere in ländlich geprägten Regionen unter Berücksichtigung ökonomischer, ökologischer und sozialer Gesichtspunkte.

Die Ergebnisse dieser Erprobung fließen in diesen Abschlussbericht ein, der zuständigen Ministerien in Baden-Württemberg sowie interessierten Bürgerbuslandesverbänden und -vereinen fundiert die Sinnhaftigkeit des Einsatzes von e-Bürgerbussen in Abhängigkeit kommunaler Besonderheiten liefern soll. Insbesondere können die Ergebnisse für den Vergleich mit dem Einsatz konventionell betriebener Bürgerbusse herangezogen werden.

Dieser Abschlussbericht kann als Basis für Förderrichtlinien für den Einsatz von e-Bürgerbussen als Ergänzung des ÖPNV herangezogen werden (z. B. zwecks Formulierung Förderquoten für die Beschaffung und dem großzahligen Einsatz von e-Bürgerbussen in Baden-Württemberg). Neben technologiebezogenen Erkenntnissen aus der Beschaffung und dem Betrieb des e-Bürgerbusses beantwortet die Vorlage explizit auch betriebswirtschaftliche Fragestellungen zur Sinnhaftigkeit des Einsatzes elektrisch betriebener Minibusse als e-Bürgerbusse.

Hierauf aufbauend ist ein praxisorientierter Leitfaden für die erfolgreiche Implementierung von e-Bürgerbussen für interessierte Kommunen und Bürger in der Region Stuttgart (und darüber hinaus) erstellt worden, um die Übertragbarkeit der Projektergebnisse zusätzlich zu gewährleisten [NVBW 2017]. Dieser Leitfaden ergänzt mit Schwerpunkt auf der Elektromobilität das Handbuch „BürgerBusse in Fahrt bringen“, das insbesondere organisatorische Hilfestellungen für die Gründung und den Betrieb von Bürgerbusvereinen bietet [NVBW 2015b].

![]()

3 Vorgehensweise

Die Vorgehensweise im Projekt folgte vier Arbeitspaketen, die teilweise parallel bearbeitet werden konnten, teilweise sachlogisch aufeinander gefolgt sind.

Dabei handelte es sich bei AP 1 um die Ist-Analyse der vier Anwendungskommunen des Projekts. Kernaspekt dieses AP war die Durchführung einer Kontextanalyse für die Erfassung der jeweiligen Rahmenbedingungen, unter denen die einzelnen Bürgerbusvereine der Anwendungskommunen agieren. Darüber hinaus galt es Potenziale, Best Practices aber auch etwaige Worst Cases im Betrieb der Bürgerbusvereine zu identifizieren (siehe hierzu auch Kapitel 4).

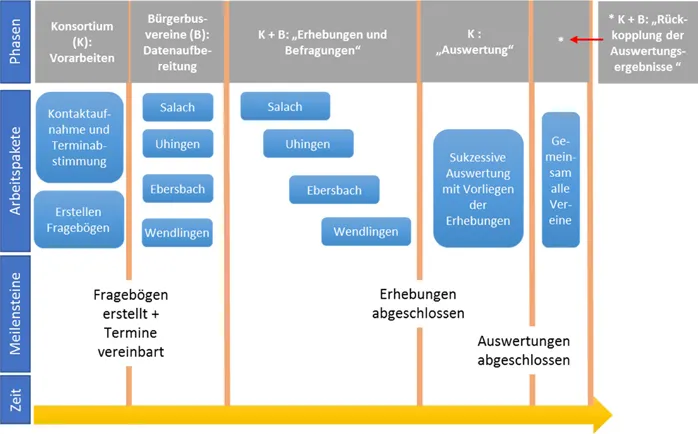

Die Abbildung 3-1 zeigt Phasen und Verantwortlichkeiten des AP 1, darüber hinaus einzelne Teilaufgaben, Meilensteine sowie den zeitlichen Aufwand, der anteilig je Phase geplant wurde.

Abbildung 3-1: Detailplanung des Arbeitspakets 1 „Analyse Ist-Zustand“

Wie der Abbildung 3-1 entnommen werden kann, wurde ein fragebogenbasiertes Erhebungsdesign gewählt und durch das Konsortium, die Universitätsinstitute, erstellt. Wesentliche Meilensteine waren die Fertigstellung der Fragebögen, der Abschluss der Erhebungen sowie die Auswertung. Kapitel 4.2 gibt insbesondere über das Forschungsdesign Aufschluss.

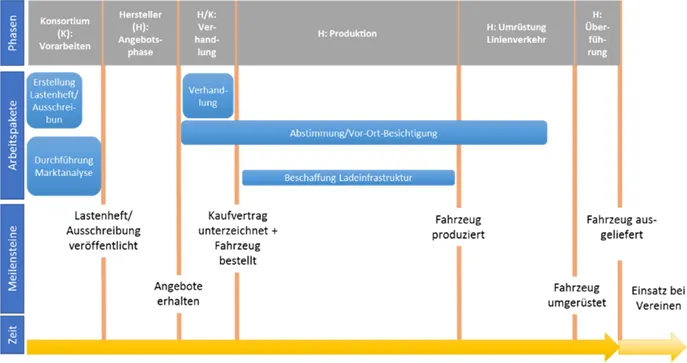

In AP 2 stand die Beschaffung des e-Bürgerbusses im Fokus, die Beschaffung der Ladeinfrastruktur für den e-Bürgerbus erfolgte flankierend in Abstimmung mit dem Fahrzeuglieferanten. Aufgaben des AP 2 waren die Durchführung einer Marktanalyse, die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen, die Bewertung der eingegangenen Angebote sowie die Auftragserteilung. Detaillierte Informationen befinden sich in Kapitel 5. Dieses AP 2 wurde zeitgleich mit AP 1 begonnen. Die folgende Abbildung 3-2 gibt die Detailplanung des AP 2 wieder.

Abbildung 3-2: Detailplanung des Arbeitspakets 2 „Beschaffung e-Bürgerbus und Ladeinfrastruktur“

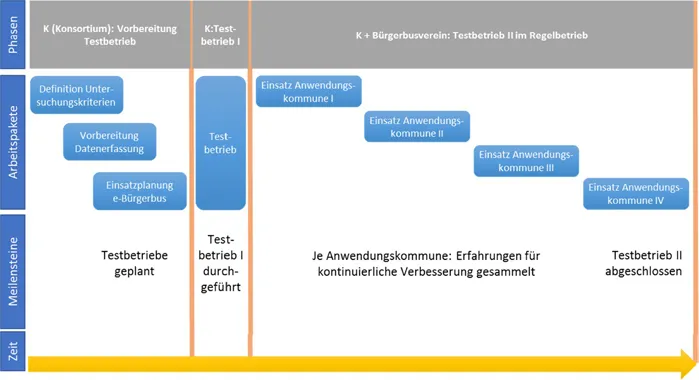

In AP 3 wurde der Realeinsatz des Fahrzeugs im Testbetrieb untersucht. Neben einer kurzen Phase mit Testfahrten durch die beteiligten Forschungseinrichtungen lag das Hauptaugenmerk auf dem Einsatz des e-Bürgerbusses in den Anwendungskommunen unter realen Alltagsbedingungen im Linienbetrieb. Ein Kernaspekt war die Beurteilung des Praxiseinsatzes in unterschiedlichen Kommunen sowie unterschiedlichen Einsatzszenarien. Abbildung 3-3 gibt u. a. Aufschluss über die einzelnen Teilaufgaben, Kapitel 6 legt die Ergebnisse des AP 3 ausführlich dar.

Abbildung 3-3: Detailplanung des Arbeitspakets 3 „Testbetrieb“

In AP 4 stand die Aufbereitung der Projektergebnisse und deren Verbreitung im Vordergrund. Dazu zählten praxisnahe Veröffentlichungen wie beispielsweise der in Kapitel 2 genannte Leitfaden [NVBW 2017] oder Beiträge in Fachmagazinen (z. B. Fachmagazin Regiotrans [Martin et al. 2015], oder das Magazin der Universität Stuttgart, Forschung Leben [Braitmaier 2015]), aber auch öffentliche Veranstaltungen. Hervorzuheben sind die offizielle Kick-Off-Veranstaltung im September 2014 in der Anwendungskommune Salach, die NAMOREG-Fachtagung des Ministeriums für Verkehr Baden-Württemberg im Januar 2016 in Stuttgart sowie die Fahrzeugbesichtigung des Ministers für Verkehr des Landes Baden-Württemberg im August 2016 in Ebersbach (vgl. Abbildung 3-4).

Abbildung 3-4: Fahrzeugbesichtigung des Ministers für Verkehr des Landes Baden-Württemberg im August 2016 (Foto: von Molo)

Wei...