![]()

Teil III

Anwendung von Physiconomics

Überträgt man die Erkenntnisse der neuen Wissenschaft Physiconomics auf unser aktuelles (neoliberales) Wirtschaftssystem, zeigen sich relativ rasch 4 elementare Fehler, die – jeder für sich – dazu führen können, dass unser Wirtschaftssystem kollabieren kann und wird.

Es sind die Ökonomisierung unserer Gesellschaft, die Mittel und Zweck vertauscht hat, der Drang zum permanenten Wirtschaftswachstum, welcher das bisher unbekannte Paradoxon der Spielregeln der Ökonomie (unterschiedliche Spielregeln von Mikro- und Makroökonomie) übersieht, ein Geldsystem mit exponentiellen Wachstumsraten und eine Eurozone, die spieltheoretisch nicht funktionieren kann und wird, die zu den bekannten Verwerfungen im Gesellschafts-, Wirtschafts- und Finanzsystem führen, die uns aktuell so beschäftigen und die wir dringend verstehen müssen, wollen wir den kommenden Systemkollaps vermeiden.

Der aufmerksame Leser wird weiter erkennen können, wie logische Inseln in einem Meer von Chaos und Wahrscheinlichkeiten auftauchen und miteinander verknüpft sind – so ist nun einmal die Welt.

![]()

1. Systemfehler I: Die Ökonomisierung der Gesellschaft

Inhalt:

Eine Spezies gerät dann in Schwierigkeiten, wenn sie sich eine feindliche Umgebung schafft. Die Aufgabe einer funktionierenden Ökonomie ist es deshalb, die Funktionen der menschlichen Gesellschaft zu unterstützen – der Mensch und die Gesellschaft stehen daher natürlicherweise im Zentrum. Die Beobachtungen zeigen aber, dass mittlerweile die Ökonomie im Zentrum steht und der Mensch sich zunehmend an die Bedürfnisse und Anforderungen der ökonomischen Dynamik anpassen muss. Man kann das als Ökonomisierung der Gesellschaft bezeichnen. Wir haben Mittel und Zweck vertauscht und aus Sicht unserer Spezies genau das geschaffen, was darwinistisch nicht sein soll: Eine für uns Menschen feindliche Umgebung.

Das ist auch theoretisch begründet. In der Ökonomik wurde der Mensch zunehmend zu einem ökonomischen Algorithmus, was in den Begriffen Homo Oeconomicus und Humankapital seinen Ausdruck findet. Soziale und familiäre Belange sind dadurch an den Rand gedrängt, eine artgerechte Existenz ist kaum noch möglich. Die Folgen sind der Abbau von Nachhaltigkeit und gravierende gesellschaftliche Probleme, wie z.B. die Ächtung und Bestrafung sozialen Verhaltens (wie in der Familienarbeit) und die soziale Verrohung auch in der Politik, die Schere von Arm und Reich, das Armutsrisiko der Familien und die resultierende alarmierende demografische Entwicklung. Die Idee und die Identität einer menschlichen Gesellschaft (incl. ihrer Geschlechterrollen) sind dabei verloren gegangen.

Analog zum neoliberalen Wirtschaftsmodell findet eine zunehmende Individualisierung statt, in der jeder für sich allein erfolgreich sein will und muss. Spieltheoretisch wird die optimale Strategie eines konstruktiven Plussummenspiels verlassen und durch ein aggressives Spiel „Aller gegen alle“ („Keiner will der Dumme sein“) ersetzt, verbunden mit einem Drang zur permanenten egozentrischen Selbstoptimierung. Große gesellschaftliche und ökonomische Konflikte sind vorprogrammiert, die fatale Folgen für unsere Gesellschaft haben können.

Nach dem österreichischen Ökonomen Schumpeter besteht die Grundlage einer funktionierenden Ökonomie aus einer funktionierenden Gesellschaft. Formuliert man diesen Gedanken konsequent so, dass eine Ökonomie daher nicht gesellschaftsgefährdend sein darf, kommt man schnell und nachvollziehbar zur Einsicht, dass jede Ökonomie im Dienst einer Gesellschaft stehen muss – nicht umgekehrt. Das ist tatsächlich der eigentliche Sinn und Zweck jeder Ökonomie.

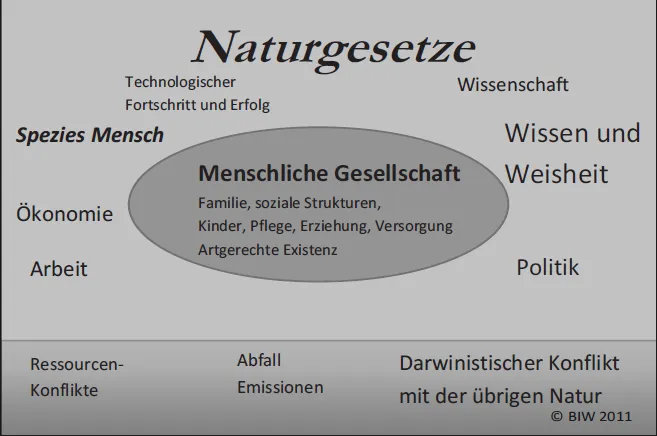

Das stimmt mit den Erkenntnissen zum Darwinismus und zu komplexen Systemen gut überein, die wiederum eigentlich ganz banal sind: Eine Spezies (wenn sie in die Umgebung eingreift, was beim Menschen besonders der Fall ist) sollte die Umgebung schonend behandeln und diese, wenn möglich, sogar positiv für sich beeinflussen – und keineswegs feindlich, da sonst der Untergang der Spezies drohen kann. Der Mensch im Mittelpunkt des Systems (mit seinen menschlichen Bedürfnissen und seiner Adaption an die Umgebung, an die Natur und ihre Gesetze), mit dem Werkzeug der Ökonomie als Hilfsmittel – so sollte es sein. Bildlich kann man das in etwa so darstellen:

Der Mensch im Zentrum, so sollte es sein

Im Zentrum steht hier eine artgerechte Existenz des Menschen und seiner Gesellschaft, eingebunden in die Naturgesetze, incl. des darwinistischen Konflikts mit der „übrigen“ Natur, der Ressourcen-Konflikte und seiner Abfälle und Emissionen. Arbeit und Produktion und Verteilung der Güter (also Ökonomie), Wissen und Weisheit und technologischer Fortschritt sind dann die Mittel, mit denen der Mensch seine Stellung in der Natur und seine Gesellschaft formen kann – was ich zusammenfassend mit „Politik“ bezeichnen möchte.

Was ich bei meinen Studien beobachtete, ist aber etwas ganz Anderes. Der Mensch hat zunehmend die Ökonomie in das Zentrum gestellt, unsere Gesellschaft ist ökonomisiert worden. Nicht das Menschsein und unsere tatsächlichen Bedürfnisse diktieren mehr unser Leben, sondern – zunehmend – die Anpassungen an das ökonomische System.

Das ist dramatisch: Wir haben Mittel und Zweck vertauscht.

Nur nehmen wir das, da wir täglich in dieser ökonomisierten Umwelt leben, kaum noch wahr, und so fällt mir diese Entwicklung immer dann besonders auf, wenn ich auf Reisen bin. Als ich bspw. in Cancun (Mexiko) das Stadtzentrum besichtigen wollte, erwartete ich eine Kirche mit einer Plaza zu sehen. Ich suchte vergebens nach diesem Stadtzentrum – ich fand stattdessen nur ein riesiges Einkaufszentrum. Keine Kirche, kein Platz zum Verweilen, keine Restaurants und Bars – nichts davon im Zentrum dieser Stadt! Und als ich letztens durch Asien reiste und im TV die Deutsche Welle verfolgte, drehten sich fast alle Beiträge nur um erfolgreiche (deutsche) Firmen und erfolgreiche berufstätige Frauen.

Kein Wunder, dass unsere Regierung gerne von einer marktkonformen (nicht menschenkonformen) Demokratie spricht und Wirtschaftsnachrichten mittlerweile in den Medien eine zentrale Rolle spielen. Alles scheint sich um wirtschaftliche Interessen zu drehen, selbst die Politik, und wenn man nachrecherchiert, ist es tatsächlich so, es geht auch politisch fast nur um die Eroberung von Märkten und um ökonomische Kennzahlen.

Selbst soziale Bereiche sind längst ökonomisiert. Kliniken machen mit dem Einsatz aufwendiger Technik Kasse, auch wenn der Patient schon im Sterben liegt oder nicht mehr therapiert werden kann, Kindergärten und Pflegeheime werden immer mehr ökonomischen statt menschlichen Bedürfnissen untergeordnet, selbst Gefängnisse (in USA oft privaten Betreibern überlassen) müssen gut ausgelastet sein usw. usw. . Das neue Bild zur Stellung der Ökonomie sieht also so aus:

Das heutige Gesellschaftsbild im Verhältnis zur Natur

Wir haben also – wie es sich in Cancun offenbarte – die Ökonomie ins Zentrum unserer Gesellschaft gestellt. Arbeit und technologischer Fortschritt und ökonomischer Erfolg bestimmen schon fast monopolartig unser Bewusstsein und unseren Alltag. Unsere artgerechte Existenz ist zusammen mit dem Gefühl für die Natur und unsere Einbindung in ihre Gesetzmäßigkeiten an den Rand gedrängt, der darwinistische Konflikt mit der übrigen Natur nimmt deutlich zu.

Das kann auf die Dauer nicht funktionieren, und es ist abzusehen, dass allein dieser „Erfolg“ der Ökonomie unser ökonomisches System eines Tages zum Scheitern bringen wird – weil damit (s. Schumpeter) seine gesellschaftlichen Grundlagen zerstört werden.

Der Wichtigkeit dieses Themas für unseren Alltag und unser Leben angemessen möchte ich dies weiter ausführen und beginne dafür mit der Frage:

Wie kam es dazu?

Beginnen wir bei Adam Smith. Die Studenten lernen in der Universität, wie Adam Smith die Gesellschaft auf Ökonomie reduziert: Eine Gesellschaft von Egoisten wirkt zum Wohle aller; denn es gibt eine „unsichtbare Hand“, die Interessen in Gemeinwohl transformiert. Effizient seien die Märkte, perfekt ausbalanciert durch Konkurrenz, Angebot und Nachfrage (Marktfundamentalismus). Man könnte danach also mit ruhigem Gewissen egoistisch und gewissenlos sein.

Außerhalb der Universitätsmauern sieht es aber ganz anders aus: Seit vielen Jahren spielen die Märkte verrückt, getrieben von dem Streben nach Gewinn, das fast schon Gier genannt werden kann, und von der Furcht der Anleger vor Verlusten. Spekulation sorgt dafür, dass Blasen entstehen und platzen, Milliarden von Euros werden in Hilfsfonds gesteckt, um systemrelevante Banken zu retten, und wir erleben aktuell eine Verschuldenskrise von welthistorischem Ausmaß. Die geheimnisvollen Kräfte der Märkte richten offensichtlich doch nicht alles und haben nicht immer recht.

Die Studenten büffeln sich trotzdem noch durch neoklassische Modelle, in denen ausschließlich rationale Akteure existieren – willkommen in der Welt des Homo Oeconomicus. Dieser „reduzierte“ Homo Oeconomicus handelt stets rational, trifft seine Entscheidungen aufgrund klarer Präferenzen, ist vollständig informiert, vergleicht vernünftig Handlungsmöglichkeiten, Preise und Produkte, und entscheidet sich immer für die Alternative, von der er sich selbst den größten Nutzen verspricht. Entsprechend effizient sollen danach die Märkte funktionieren: Güter- und Vermögenspreise spiegeln zu jedem Zeitpunkt alle verfügbaren Informationen wieder und sind damit die „wahren“ Preise (Effizienzmarkthypothese). Preise schwanken, wenn neue Informationen verarbeitet werden, doch dank des schnellen Ausgleichs von Angebot und Nachfrage finden sie wieder zum Gleichgewicht zurück. Extreme Preisausschläge sind in dieser Modellwelt ausgeschlossen.

„Ich weiß nicht, was eine Blase sein soll“, sagte der Ökonom Eugene Fama, der die Theorie von den effizienten Finanzmärkten begründet hat. Das ist realitätsfern, und so finden in der Realität also immer wieder „Blasen“ statt wie die berühmte holländische Tulpenblase oder die US-Immobilienblase, die 2007/2008 zu den bekannten Verwerfungen im Finanzmarkt führte.

Derartige Blasen finden oft vor dem Hintergrund von Spekulationen statt, bei denen eine Art Herdentrieb einsetzt. Der angebliche „Homo Oeconomicus“ folgt gerne der Mehrheitsmeinung, auch wenn sie allen offensichtlichen Fakten widerspricht. Die Menschen tun dies aufgrund der verschiedensten psychologischen und sozialen Verhaltensmuster: Wenn Preise spekulativ nach oben gehen und Investoren Gewinne erzielen, entstehen bestimmte Informationen, die sich immer weiter ausbreiten und je mehr Kursgewinne stattfinden, desto mehr Enthusiasmus macht sich breit und die Marktteilnehmer stecken sich gegenseitig an. Die höhere Nachfrage lässt die Preise weiter steigen, eine Preisblase entwickelt sich, bis die Stimmung umschlägt und die Blase platzt. Selbst sehr rationale Menschen können sich dem kaum entziehen.

Vertieft man sich in diese Thematik, wird man schnell erkennen, dass das Modell des Homo Oeconomicus – wenn überhaupt – nur dann annähernd funktionieren kann, wenn es eine Versorgungsökonomie und keine Überflussökonomie gäbe, wenn die Marktteilnehmer langsam und maßvoll agieren würden, es ein anderes Geldsystem gäbe (s. später) und Ressourcen und Familien beachtet und geschont würden. Letzteres ist aber, und allein das bringt dieses Modell zu Fall, nun überhaupt nicht gegeben, wie wir noch sehen werden.

Nun ist es oft so, dass, wenn die so logisch ausgedachten Modelle versagen, ein Druck entsteht, die Realität der Theorie anzupassen – damit diese Modelle wieder oder sogar noch besser funktionieren. Und das ist, was derzeit geschieht: Die in der Realität versagenden Modelle gelten weiter und radikalisieren sich in Zeiten der deutlich werdenden Wachstumsgrenzen sogar. Es geschieht das, was in Teil II mit „Impulszuständen“ bezeichnet wurde: Das System behält seinen Impuls, behält seine ideologische Energie und – stellt sich dem etwas entgegen – es erhöht bei Gegendruck seinen Druck.

So bin ich der Auffassung, dass diese (zunehmend als neoliberal bezeichneten) nicht funktionierenden Modelle der Grund dafür sind, warum seit vielen Jahren diese Ökonomisierung der Gesellschaft stattfindet, unter dem Vorwand, dass nur so der wachsende materielle Wohlstand jedes Einzelnen gewährleistet und gesichert werden kann.

Das Eigenartige dabei ist (und das möchte ich hier vorgreifend anmerken), dass diese Modelle eine Zeitlang aber ganz gut funktionierten und es eine spannende Frage ist, warum sie es nun nicht mehr tun. Beim Systemfehler II wird das eine große Rolle spielen.

Aber: Der Wohlstand einer Gesellschaft bemisst sich nicht nur an dem, was man zum BIP beiträgt, also Produktion und Konsum, also geldrelevantes. Nein, Familien, eine intakte Umwelt, soziale Kontakte, soziale Sicherheit, eine intakte Gesellschaft, in der die Verteilung des Wohlstandes gerecht (Thema Gerechtigkeit!) erfolgt, in der gegenseitige Unterstützung und menschliches Verhalten belohnt wird, in der die Familien und die Versorgung von Kindern und Alten ihren menschlichen, nicht ökonomischen, Platz haben, das wäre schön. Stattdessen wird in unserer Gesellschaft Familie zum Armutsrisiko.

Die ökonomische Theorie versagt hier und ist falsch, der Homo Oeconomicus hat ausgedient: Menschen entscheiden nun einmal in der Realität oft nicht rein rational, sondern sind von Gewohnheiten, kulturellen und sozialen Präferenzen und Emotionen geprägt, lassen sich von ihrem direkten Umfeld beeinflussen und besitzen nicht annähernd vollständige Informationen. Zudem denken sie nicht immer an den eigenen Vorteil, sondern sie wollen ihre Umgebung möglichst positiv gestalten, neigen zu kooperativem Verhalten (konstruktives Plussummenspiel) und bestrafen unfaires Verhalten, selbst wenn es mit Kosten verbunden ist.

Beim Menschen spielen nämlich soziale und gesellschaftliche Einbindungen – neben emotionalen Empfindungen wie Wut, Trauer, Freude, Liebe etc. – eine große Rolle. Der Mensch ist ein soziales, menschliches Wesen. Übrigens: Das Marketing weiß es längst und nutzt es für die Werbung.

Und – eigenartig? – eine der meistbenutzten Vokabeln im Wirtschaftsleben ist das Wort „Vertrauen“.

So hieß denn auch der Slogan der Deutschen Bank so: „Vertrauen, das ist der Anfang von allem.“

Und doch: Außerhalb des Marketings hat die Ökonomie den Menschen, das Menschliche meist übersehen. So ist es kein Wunder, dass Milliarden für Bankenrettungen zur Verfügung gestellt werden un...