![]()

Künstlerkolonie Skagen

Beginnen wir mit der Familie Hirschsprung, einer Fabrikantenfamilie, deren Oberhaupt zum Kunstmäzen in Kopenhagen wird.

Familie Hirschsprung

Peder Severin Krøyer,

Bildnis der Familie Hirschsprung, 1881

Heinrich Hirschsprung war deutsch-jüdischer Abstammung. Sein Vater war nach Kopenhagen gezogen und hatte dort eine Tabakfabrik eröffnet, die seine Söhne, vor allem Heinrich, erfolgreich weiterführten. Im Jahr 1866 kaufte Heinrich Hirschsprung sein erstes Gemälde. Ab 1872 begann er konsequent Kunst zu sammeln. Zunächst ist er auf die Maler des Goldenen Zeitalters der dänischen Kunst vom Beginn des 19. Jahrhunderts (1820er bis 1840er Jahre) fokussiert, des Goldenen Zeitalters um Christoffer Wilhelm Eckersberg, wo die Maler noch durchweg einen biedermeierlichen Blick auf die Welt werfen, wenn auch bei Eckersberg selbst sich schon Zeichen einer Loslösung vom rein ideal-realistischen Genre bemerkbar machen.

So finden sich symbolistische Ansätze in dem Gemälde „Ein Seemann, seine Freundin verabschiedend“ (1846). In der nicht-realen Darstellung der Schatten, die die beiden Figuren an die Wand werfen, wird die bevorstehende Trennung thematisiert. Dieses Spiel mit den Schatten verweist in seinen surrealistischen Zügen schon ein wenig auf Magritte, führt vielleicht auch schon zu den Lichteinfällen und damit zu den Schattenwürfen in den Bildern der nächsten Malergeneration.

Der Einfluss internationaler, vor allem französischer Kunst begann sich damals auch in Dänemark zu regen. Und Hirschsprung unterstützte diese Richtung, auch indem er junge Künstler förderte, darunter vor allem Peder Severin Krøyer, der Zeit seines Lebens in enger Verbindung zu der Familie seines Gönners stand. 1881 entstand sein „Bildnis der Familie Hirschsprung“, das deutlich seine Bekanntschaft mit den französischen Malern zeigt. Hier erinnern der pastose Farbauftrag und die Reflexe des Sonnenlichts auf dem Tisch und den Fliesen des Balkons wohl am ehesten an Manet. Vorbei sind die Inszenierungen, die die soziale Stellung in den Vordergrund heben. Krøyer malt die Familie scheinbar zufällig um den Kaffeetisch versammelt auf dem Balkon ihres Feriendomizils. Dennoch handelt es sich um eine bewusst gestaltete Komposition, die eine klare Trennung der Geschlechter vornimmt, wie sie der Tradition entspricht. Während Vater und Söhne in der Nähe der Balkonbrüstung mit der Zeitung, einem Skizzenblock des Malers und dem Geschehen jenseits der Brüstung befasst sind, sitzen Mutter und Tochter auf der Seite der Hauswand, mit Handarbeiten beschäftigt. Krøyer wird Lehrer von Vilhelm Hammershøi an der Freien Künstlerschule in Kopenhagen. Krøyer wird später in Skagen ganz andere, stärker am Impressionismus und seiner Farbpalette orientierte Bilder malen.

In welchem Ambiente lebte das wohlhabende Bürgertum damals? Räume der Familie Hirschsprung in der Bredgade 45 beeindrucken auf Fotos schon allein durch ihre Höhe. Bilder ersetzen in ihrer dichten Hängung geradezu jegliche Tapeten- oder sonstige Wandgestaltung. Durchgänge sind durch stark ornamentierte Vorhänge gestaltet. Schwere gemusterte Polstermöbel, solide Kommoden, Stühle im Stil des Empire, prächtige Kandelaber und ein gefliester Boden vermitteln Würde, aber auch Schwere. Ein solcher Salon in der Bel Étage will soziales Prestige vermitteln. Obwohl die Hammershøis ähnliche Häuser bewohnen, vermitteln die karg möblierten, geradezu leeren Räume seiner Bilder eine völlig andere Botschaft. Es ist die Zeit, in der Sigmund Freud sich der Psyche des Menschen widmet. 1900 veröffentlicht er „Die Traumdeutung“.

Der Genremaler Martinus Rørby (1804-1848), ein Maler des Goldenen Zeitalters kam als erster nach Skagen. Er machte kleine Zeichnungen und Skizzen, die er im Atelier in Kopenhagen als Vorlagen zu für die Zeit typischen Gemälden benutzte. Schon der Titel weist darauf hin, dass er eine Idylle darstellt: „Männer aus Skagen an einem Sommerabend bei gutem Wetter“. Doch war zu der Zeit die Nordspitze Jütlands nur sehr beschwerlich erreichbar. Erst als 1870 eine Eisenbahnlinie zwischen Hjørring und Frederikshavn eröffnet wurde, änderte sich das. Von dort brachte eine Postkutsche den Besucher nach Skagen, was von einem andern Gast der ersten Jahre, Carl Locher, in einem Gemälde bezeugt wird: „Der Postwagen“ (1885). Der Dichter und Marinemaler Holger Drachmann kam im Frühjahr 1872. Zwei Jahre später erschien der auf Bornholm geborene Michael Ancher. Ein Jahr später wurde er von Viggo Johansen (1851-1935) und Laurits Tuxen (1853-1927) begleitet. Damals hatte Skagen etwa 2000 Einwohner. Wenn die Künstler nach Skagen kamen, wohnten sie in Brøndums Gård. Die Wirtsleute Erik und Ane Hedvig Brøndum hatten Unterstützung von sechs fast erwachsenen Kindern. Es war ein Vierseithof mit Laden und Schankstube, die Peder Severin Krøyer auf berühmt gewordenen Ölbildern festgehalten hat.

In vielen Bildern der Maler der Kolonie lässt sich eine Unmittelbarkeit der Darstellung beobachten. Inszenierte Augenblicke werden festgehalten durch den flüchtigen Effekt des Lichts, das durch Fenster in Räume dringt. Räume sind aufgeschnittene Quader, in denen Menschen ihre Spuren hinterlassen. Außen- und Innenraum verschränken sich durch Schwellen. Türen und Fenster schaffen Übergänge. Gegenstände treten miteinander in Beziehung. Der Raumeindruck entsteht durch ein Sichtbarmachen der Linien, die sich aus dem Aufeinandertreffen von Wand- und Bodenflächen ergeben. Oder aber die Grenze zwischen Boden und Wand wird verschliffen, dann tritt die Raumillusion zurück hinter der Farbe, den Lichtreflexen. Aber auch durch den Abstand von Mobiliar zueinander, von Tisch und Stuhl zum Beispiel, konstituiert sich Raum.

Anna Ancher (1859-1935)

Anna Anchers Geschichte beginnt wie ein Märchen. Am 17. August 1859 besucht der dänische Märchenerzähler Hans Christian Andersen Skagen. Er steigt ab in Brøndums Gasthaus, das damals das einzige war am Ort. Und es ging dort recht einfach zu. Die Wirtin Ana Hedvig Brøndum, obwohl hochschwanger, bediente den prominenten Gast selber, was wohl Wehen auslöste. Jedenfalls wurde ihre Tochter Anna am darauffolgenden Morgen geboren. Die Anwesenheit Andersens betrachtete sie als gutes Omen und glaubte von Anfang an, dass diese Tochter etwas ganz Besonderes sein würde, in welcher Hinsicht freilich, wusste sie nicht.

Andersen war es auch, der andere Künstler dazu animierte, nach Skagen zu kommen, an diesen Ort, an dem die Wellen von Nord- und Ostsee so spektakulär aufeinander treffen. Spätestens ab Ende der 1870er Jahre und bis zur Jahrhundertwende war Skagen Treffpunkt skandinavischer Künstler, die inspiriert waren von der Darstellung des Lebens einfacher Leute und der Freiluftmalerei des Impressionismus, die auf der Suche nach Orten mit geeigneten Motiven waren. Das Leben der Fischer, aber auch die eigene Häuslichkeit boten solche Anregungen.

Auch wenn Anna erst ein Schulkind war, als die ersten Maler nach Skagen kamen, war sie doch hellwach und versuchte selbst zu zeichnen. Sie war offenbar talentiert. Und so durfte Anna, als ihre beiden älteren Schwestern im Winter 1875/76 in Kopenhagen die Hauswirtschaftsschule besuchten, sich dort in einer privaten Malschule für Frauen einschreiben. Dem weiblichen Geschlecht war die Kunstakademie damals verwehrt. Später ging sie auch nach Paris, wo sie den Impressionisten und ihren Bildern begegnet sein muss. Doch findet sie ihren eigen Weg, das Licht ins Zentrum zu stellen. Ihr Thema sind Frauen im Alltag. Doch scheint die Zeit stehen zu bleiben in ihren Bildern. Das im Vorhang gefangene, durch einen Türspalt oder ein Fenster hereinströmende Sonnenlicht und das zarte Spiel der Farben werden zu den eigentlichen Protagonisten ihrer Darstellung. So hat ein Märchenerzähler, wie noch zu auszuführen sein wird, den Beginn eines glücklichen Märchens bewirkt, das wohl weitgehend vom Schmerz und Leid seiner sonstigen Geschichten verschont bleibt.

Michael Ancher (1849-1927)

Der junge Maler kommt 1874, wie schon erwähnt, zum ersten Mal nach Skagen. Er war Schüler an der Kunstakademie in Kopenhagen, bestand allerdings das Abschlussexamen nicht. Dort war man bei den Idealen des Goldenen Zeitalters stehen geblieben und hatte die Entwicklung, die sich in Paris und anderswo anbahnte, regelrecht verschlafen. Und er war nicht der einzige. Auch Viggo Johansen und Karl Madsen hatten dieses Schicksal. Paris war zur Kunsthauptstadt Europas geworden. 1874 stellt Claude Monet sein Gemälde „Impression, Soleil Levant“ in Paris aus, das dem Impressionismus seinen Namen verleiht. Und damit tritt eine neue Stilrichtung ihren Siegeszug an. In Skagen sind die jungen Künstler weit weg von der etablierten Kunstszene in der Hauptstadt Kopenhagen und können ihre eigenen Vorstellungen diskutieren und damit experimentieren. Man reist nach Paris und knüpft neue Kontakte. Man entdeckt das ganz spezielle Licht dieser nördlichsten Küste Dänemarks.

Schon im ersten Sommer in Skagen entsteht eine Freundschaft zwischen der jungen Anna Brøndum und Michael Ancher. 1880 heiraten drei Paare. Kusinen von Anna heiraten Karl Madsen und Viggo Johansen, und Anna verbindet sich mit Michael Ancher. Das Paar wohnt zunächst in dem zum Gasthof gehörenden Gartenhaus, zieht aber nach der Geburt der Tochter Helga 1883 in das Haus im Markvej. Das Paar wird bald zum Mittelpunkt der Künstlerkolonie. Spätestens zu diesem Zeitpunkt hat sich Skagen als Treffpunkt der Künstler Skandinaviens etabliert.

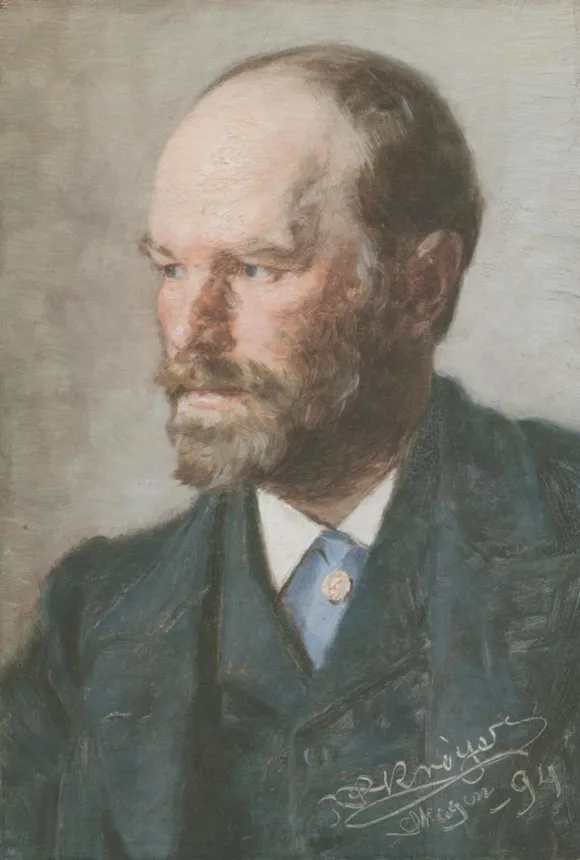

Peder Severin Krøyer,

Porträt des Malers Michael Ancher, 1894

Ein Dreiviertelporträt des Kollegen und Freundes zeigt diesen als selbstbestimmten Künstler und verlässlichen Menschen. Auch auf späteren Bildern hat dieser Däne etwas bodenständig Solides. Er weiß genau, was er will, und die Notwendigkeit, sich mit seiner Arbeit zurückziehen zu können, teilt er mit seiner Frau.

Michael Ancher, Porträt meiner Frau. Die Malerin Anna Ancher, 1884

Ein Bildnis in lebensgroßem Format. Anna Ancher steht in im Profil mit Blick in den Außenraum. Es ist ein durchkomponierter kleiner Raumwinkel mit einer warmen hellmodulierten Wand, dem ein freundlich durchlichtetes Außen entspricht. Auf der Schwelle steht ein Hund, der zu ihr aufblickt. Hunde stehen für Treue.

Peder Severin Krøyer,

Porträt des Malers Michael Ancher, 1894

Michael Ancher, Porträt meiner Frau. Die Malerin Anna Ancher, 1884

Hinter dem grün gehaltenen Türrahmen ist ein Streifen von Garten und Himmel sichtbar. Mit dem gewählten Bildformat gibt er seiner Frau, die sich auch als Schwangere nicht zurückzieht, Würde. Man darf dieses Bild wohl als damals ungewöhnliches Beispiel der Gleichberechtigung zwischen Partnern verstehen, und es erregte Anstoß. Man denke an Paula Modersohn-Beckers Darstellung als Schwangere mit entblößtem Oberkörper – obwohl sie zu dem Zeitpunkt gar nicht schwanger war. Auch für Paula Modersohn-Becker hat sich ihr Künstlersein nicht ohne Probleme gestaltet. Ähnliches gilt für Clara Rilke-Westhoff.

Für andere Malerinnen, wie Marie Triepke, die Ehefrau von Peder Severin Krøyer, bedeutete die Ehe mit einem Maler im Grunde das Ende ihres eigenen Schaffens.

Anna Ancher

Anna Ancher arbeitet am liebsten allein, im Stillen, ohne dass ihr dabei jemand zuschaut. Sie is...