- 176 Seiten

- German

- ePUB (handyfreundlich)

- Über iOS und Android verfügbar

eBook - ePub

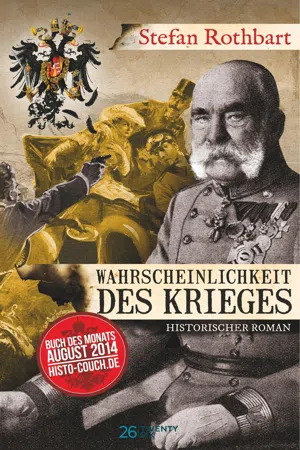

Wahrscheinlichkeit des Krieges

Über dieses Buch

Das, was man am wenigsten erwartet, tritt am wahrscheinlichsten ein. So geschah es im Sommer 1914, als jener Krieg ausbrach, mit dem niemand je gerechnet hatte und der Europa für immer verändern sollte.Am Vorabend des Ersten Weltkrieges wird ein Wiener Geschichtsprofessor zum Berater des Kaisers und zu seinem engsten Vertrauten. Als Kriegsberichterstatter wird er zu Auge und Ohr des alten Mannes in Wien und schon bald avanciert der trockene Verstand des Historikers zur wichtigsten Waffe in einem Krieg der maßlosen Selbstüberschätzung. Bis sich am Ende der Wiener Hof und mit ihm die gesamte Monarchie in einem Netz aus Intrigen und Verrat auflöst.Buch des Monats - August 2014Histo-couch.de

Häufig gestellte Fragen

Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.

Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.

Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert

- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.

- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.

Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.

Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.

Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Ja, du hast Zugang zu Wahrscheinlichkeit des Krieges von Stefan Rothbart im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Literatur & Historische Romane. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.

Information

Kapitel V

Sinnlos im Osten

Ein Treuebruch der seinesgleichen sucht, hatte der Kaiser gesagt, als er die Kriegserklärung des Italienischen Königs an seine Person verkündete. Das hat den alten Franz Josef dann doch wieder schwer mitgenommen. Verrat von einem vermeintlichen Verbündeten war nun wirklich eine Frechheit. Die ganze Brüskierung und die öffentliche Erbostheit über diese hinterfotzigen Italiener half aber im Grunde nichts, denn man war nun von einem ohnehin schlecht laufenden Zweifrontenkrieg in einen Dreifrontenkrieg gezwungen worden. Da waren wieder einmal auch die feinen Herren vom Militär völlig ratlos. Nun gut, damit hatte ja nun wirklich keiner gerechnet. Doch etwas Positives hatte diese neue Entwicklung auch, denn die Bevölkerung war endlich wieder motiviert. Einen Italiener zu töten, sollte nun wirklich kein Problem sein, meinten die Leute auf der Straße und wenn es eine Armee gab, die noch schlechter ausgerüstet sei als die Österreich-Ungarische, dann die der Italiener. Nachträglich war wohl die Entwicklung im Mai 1915 ein ganz entscheidender Wendepunkt im Krieg.

Man hatte mich jetzt eingezogen, verkündete mir der Rektor ein paar Tage später. Da hat er noch schadenfroh gegrinst, der alte Hund, aber als es dann hieß, dass man mich für »spezielle Dienste« benötigen würde, wie man es nannte, war er dann doch recht erstaunt. In dem Schreiben, das mir ein Militärkurier übergab, stand, dass mich der Kaiser persönlich bitte, in seinen Beraterstab einzutreten. Ich dachte mir zuerst, die spinnen, auf den zweiten Moment schien es mir aber so, als würde mir gerade eine große Ehre zuteilwerden. Ich überlegte natürlich nicht lange herum, schließlich war ich neugierig, was das für spezielle Dienste sein würden.

Ich wurde von einem Hofbeamten tags darauf abgeholt und zum Kaiser gebracht. Ich solle dies als vertrauliche Angelegenheit betrachten und ich dürfe mit niemanden darüber sprechen. Bevor ich zum Kaiser gelassen wurde, musste ich ein paar dutzend Formulare und Erklärungen bestätigen. Es wurde sogar mein Name bei Hofe geändert. Zuerst wusste ich nicht recht, was das alles sollte. Mir schien es etwas zu viel Heimlichtuerei zu sein für einen einfachen Universitätsprofessor. Erst am Abend hatte der Kaiser Zeit für mich. Wir trafen uns in einem unförmlichen Rahmen beim Kaiserlichen Abendmahl und er offenbarte mir, dass er sich furchtbar über die ganzen Militärs ärgern würde und ganz besonders über diese deutschen Deppen. Mit sichtlicher Frustration schilderte er mir, dass es erhebliche Meinungsverschiedenheiten unter den Militärs gäbe und er glaube, dass man ihn absichtlich nicht über gewisse Ereignisse informieren würde. Das würde ihn furchtbar ärgern, denn schließlich war das ja seine Unterschrift auf der Kriegserklärung. Er wisse sowieso, dass man ihn von Anfang an belogen habe. In fast schon entschuldigender Weise erklärte er mir, dass er nach unserem letzten Treffen einem Offensivkrieg nicht hatte zustimmen wollen. Seine Leute, wie er sagte – und er meinte damit seine Minister – hätten ihn dann angelogen und gesagt, dass die Serben schon angegriffen hätten. Da wäre er furchtbar wütend geworden und hätte sofort die Kriegserklärung unterschrieben. Das war dumm von ihm gewesen, meinte der Kaiser und erboste sich darüber, dass man ihn einfach so schamlos angelogen hatte und er, der Monarch, sich deshalb hatte hinreißen lassen, diesen unfeinen Krieg zu beginnen. Er hätte ja zumindest vorher noch nachfragen müssen, ob das auch alles seine Richtigkeit habe und nicht gleich unterschreiben, was man ihm unter die Nase hielt. Peinlich sei ihm das und deshalb habe er bisher immer so getan, als hätte er den Schwindel seiner Minister nicht bemerkt. Und nun würde keiner mehr auf ihn hören und bei Gott, er war doch der Kaiser! Ich fragte ihn schließlich, wie er gedenke, dass ich ihm bei dieser Angelegenheit – gemeint war der Krieg – behilflich sein könne? Daraufhin verspeiste er seinen letzten Knödel vom Gulasch und meinte, dass ich ein Gescheiter sei und er es bedauere, nicht ein paar Philosophen in seiner Armee zu haben. Ich antwortete, dass ich wohl kaum einen guten Soldaten abgeben würde, erstens wäre ich zu alt und zweitens hatte ich in meinem ganzen Leben nie eine Waffe in der Hand gehabt. Ich solle nicht für ihn kämpfen, sondern für ihn denken. Wie genau man sich diesen Ablauf vorzustellen habe, wollte ich fragen, doch der Kaiser fiel mir sogleich ins Wort und meinte, seine Offiziere wären alle ohne Fantasie und Verstand. Obwohl ich keinerlei militärische Kenntnisse besaß, hätte ich die Entwicklung sehr treffend vorausgesagt, meinte er. Ich antwortete, dass dies nicht sonderlich schwer sei und nur eine objektive Auseinandersetzung mit den verschiedenen Wahrscheinlichkeiten voraussetzen würde. Und genau deshalb, weil ich so gescheit reden würde, wollte der Kaiser mich als strategischen Berater haben, damit den Offiziersschädeln mal einer sagen würde, was Sache sei. Ich antwortete, dass ich lediglich meine Meinung äußern könne und wohl kaum als strategischer Berater qualifiziert wäre. Das sei nicht so wichtig, meinte der Monarch, wenigstens könne ich anständig denken und sei nicht aufs Maul gefallen. Gut, dann würde ich es machen, sagte ich zum Schluss. Der Kaiser verlieh mir dann irgendeinen besonders wichtig klingenden Titel, Kaiserlicher Hofirgendwas und meinte dazu, den bräuchte ich, damit mich die depperten Offiziersschädeln auch ernst nehmen würden.

Die Tätigkeit als strategischer Berater stellte sich dann als äußerst interessant heraus. Die Tage darauf wurde ich den ganzen wichtigen Militärs vorgestellt, schüttelte sogar die Hand vom Generalfeldmarschall von Hötzendorf und mir wurde eine geräumige Wohnung in der Hofburg zugewiesen. Ganz inoffiziell sei das und ich dürfe mit niemandem darüber reden, wiederholten sie immer wieder, das sei zu meinem eigenen Schutz. Na, Servus, plötzlich war ich einer von den ganz Wichtigen geworden.

Mit dem Oberst Breitenwieser, das war ein stämmiger, älterer Herr, sollte ich dann ein paar Tage später rauf nach Galizien fahren, an die Ostfront. Der Oberst kenne sich ein wenig aus und solle mir behilflich sein. Bringen’S uns ein Bild mit, haben die in Wien gesagt. Immer wenn einer vom Generalstab oder der Kaiser, aber der ließ sich eh nie blicken, die Front inspizieren wollten, gäbe das kein gescheites Bild ab, haben sie gemeint. Da würden sich alle immer zusammenreißen und so tun, als würde eh alles hervorragend laufen. Darum sollte ich mir mal anschauen, was unsere Soldaten an der Front so treiben würden. Eine sehr zynische Verniedlichung des Schlachtens und Sterbens, dachte ich mir.

Dieser Krieg war ja ein mobiler Krieg, und am mobilsten reiste es sich damals noch mit der Eisenbahn. Mit dieser fuhren wir dann auch rauf zur Ostfront, ganze zwei Tage lang. Immer wieder musste der Zug halten, weil irgendwer der Meinung war, jetzt könne man grad nicht weiterfahren – aus welchem Grund auch immer – und es offenbar schon eine Schwierigkeit war, an jedem Bahnhof Nachschub an Kohle zu bekommen. Von der Bedienung im Abteil möchte ich erst gar nicht sprechen. Der ganze Zug war natürlich auch vollgestopft mit Soldaten, Ausrüstung und Nachschub, die man ebenfalls an die Front bringen wollte. Uns hatte man glücklicherweise im Offizierswagon untergebracht, dort konnte man beim Schlafen zumindest seine Füße ausstrecken. Da dachte ich mir, die einfachen Soldaten haben es vielleicht total beschissen, aber scheiße hätten es die Offiziere auch. Zum Frühstück gab es übrigens keinen Kaffee, sondern wässrigen Tee und ein paar Semmeln mit Marmelade. Das war immerhin mehr als man in den übrigen Wagons bekam. Die Soldaten mussten mit Schwarzbrot und undefinierbarem Konservenfraß auskommen. Der Oberst Breitenwieser hat dann auch noch das Essen schlecht vertragen und musste dann ständig für ein dringendes Geschäft aus dem Abteil rennen. Scheißen musst ganz hinten, hat’s geheißen. Tatsächlich musste man bei einem Bedürfnis durch den ganzen Zug rennen und auf der Trittfläche des letzten Wagons quasi im Hocken sein Geschäft verrichten. Das erschien mir so dermaßen umständlich, dass ich beschloss, es mir einfach die zwei Tage zu verkneifen. An einem kleinen Bahnhof irgendwo in Ungarn haben wir dann wieder einmal unergründlicher Weise halten müssen. Die meisten waren ja ziemlich froh, so konnte man sich endlich mal die Beine vertreten. Es gab Soldaten, die schon mehrere Stunden in ein und derselben Position gesessen waren, weil sie keinen Platz hatten, um sich in irgendeiner Weise rühren zu können.

Auch die Offiziere machten einen Spaziergang um das Bahnhofsgelände. Wir waren mitten in der Pampa gestrandet. Ringsum waren nur Felder und es herrschte eine unerträgliche Hitze. Weit und breit gab es keine Einheimischen. Unweit des Bahnhofs stand zwar ein kleines Dorf, dort sei aber niemand mehr, sagte man uns. Alles in allem konnte man diese Gegend also als trostlos beschreiben. Wir brachten dann auch nach einiger Zeit in Erfahrung, dass der Bahnhof eigentlich vor Jahren geschlossen worden war, nur wegen dem Krieg hätte man ihn wieder instand gebracht. Der Grund unseres Stopps in der Einöde war dann auch recht verwunderlich. Bauern hatten ein paar hundert Meter voraus Teile der Strecke entfernt. Ja, wie um Himmels Willen denn der Zug jetzt weiterfahren solle, haben sie alle gesagt. Organisation war nicht gerade eine Tugend dieser Tage. Die Handvoll Arbeiter, die es auf dem Bahnhof gab, machten sich dann daran, provisorische Schienen zu legen, was wieder einige Stunden in Anspruch nahm, weil man zuerst einen Mann in ein etwa fünfzehn Kilometer entferntes Dorf schicken musste, um dort erst die nötigen Ersatzteile anzufordern. Der Oberst Breitenwieser hat dann auch noch das Rückwärtsessen bekommen und der Sanitäter hat gemeint, er hätte sich da einen unpraktischen Darmvirus eingefangen. Dann haben sie noch einen Mann in das Dorf geschickt, um von der dortigen Apotheke Medikamente zu holen. Was für eine beschissene Situation und dabei sei man noch gar nicht an der Front, meinte ein junger Soldat. Wir würden ja gar nicht den Feind brauchen, um uns zu besiegen. Der junge Mann war mit Sicherheit nicht älter als siebzehn und sah im Grunde noch viel jünger aus. Ich dachte mir, wer so junge Burschen in die Schlacht schickt, muss wohl der Hoffnung sein, dass der Feind aus Mitleid nicht auf sie schießt. Ich fragte den Jungen nach seinem Namen. Er stellte sich ganz förmlich mit Gefreiter Ägidy vor, er dachte wohl, ich müsse einer von den wichtigen Oberschädeln sein. Ein komischer Name, antwortete ich, woher er denn stamme? Aus Szomogybabod antwortete er. Das müsse wohl auch in Ungarn sein, fragte ich und er stimmte mir zu. Ein Ort am Balaton sagte er und wie herrlich es eigentlich um diese Jahreszeit dort sei. Bei so einem Wetter würde er am liebsten im See schwimmen, aber er müsse ja seine Pflicht tun und an die Front fahren. Ich wunderte mich sogleich, warum der junge Gefreite so gut Deutsch sprach. Die meisten Ungarn konnten zwar beide Sprachen, allerdings oft nur unzureichend und fast immer mit einem starken Akzent, sodass man sie nur schwer verstehen konnte. Es müsse eine gute Schule dort geben, meinte ich, wenn er so gut Deutsch könne. In den ländlichen Regionen war es ganz und gar nicht üblich, dass die örtlichen Schulen eine angemessene Ausbildung liefern konnten. Er habe Deutsch am Theater in Wien gelernt, antwortete er mir dann, was mich sogleich recht erstaunen ließ. Unter dem Gelächter einiger seiner Kameraden, die offenbar auch Deutsch verstanden, erzählte er mir, dass er einer der jüngsten Balletttänzer an der Oper war. Mit fünf Jahren habe er schon zu tanzen begonnen und wäre der Krieg nicht gekommen, hätte man ihn für einige größere Vorstellungen engagiert. Es schien wirklich an Personal zu fehlen, wenn man sogar die Leute von der Staatsoper rekrutierte. Künstler waren doch, der allgemeinen Auffassung nach, recht schlechte Soldaten, darum ließ man meistens davon ab, sie in den Dienst zu ziehen. Vermutlich deshalb, weil ein denkendes Element in der Einheit diese in Frage stellen und unweigerlich zur moralischen Auflösung derselbigen führen würde, da eben ein lästiger Querdenker darunter war.

Es war bereits Nacht, als die Arbeiten an den Schienen endlich beendet wurden und der Zug weiterfahren konnte. Die Leute waren zwar insgesamt durch den kleinen Ausflug aufgelockert, aber die Stimmung war nach wie vor schlecht. Was auch immer sich der Oberst Breitenwieser eingefangen hatte, machte nun die Runde. In den hinteren Wagons gab es bereits mehrere Soldaten, die über ähnliche Beschwerden klagten. Im Zug gab es nur einen Oberstarzt und ein paar Sanitäter, die aber so gut wie nichts machen konnten, da keine entsprechenden Medikamente vorhanden waren. Der Oberstarzt, dessen Namen ich mir nicht gemerkt hatte, war ein Vollidiot, um es ganz harmlos auszudrücken. Er war fest davon überzeugt, dass die Erkrankungen nur vorgetäuscht waren, damit die Soldaten der Front entgehen würden, aber durch den Fleischwolf müsse eben jeder. Der Mann sprach mit einem derartigen Sarkasmus über das routinierte Sterben auf dem Schlachtfeld, dass ich mir sofort dachte, er müsse schon viel gesehen haben, um so abgeklärt zu werden. Ein Gespräch wollte ich allerdings mit diesem Mann nicht führen. Er hatte etwas Verrücktes in seinen Augen. Er drückte eine gewisse Gestörtheit aus, einen gefährlichen, unberechenbaren Wahnsinn. Es gelang niemandem, ihn sonderlich lange anzusehen, er übte schlichtweg Furcht aus.

Als wir schließlich an unserem Ziel ankamen, war es früher Nachmittag. Ein Kurier des Kommandostabes Ost erwartete uns und wir wurden mit einem Automobil zu einem Bunker gebracht. Von der Gegend war hier nicht viel zu sehen. Der Bahnhof war umgeben von hohen Erdwällen, die als Schutz vor Granateneinschlägen dienen sollten. Fast alle Gebäude waren durch hohe Erdwälle umstellt und überall hatte man Gräben und Tunnel ausgehoben. Zurzeit sei es ruhig, teilte uns der Kurier mit. Die Russen würden derzeit auf Nachschub warten und man bereite gerade einen Ausfall vor. Wir fuhren eine staubige Straße hinauf, zu einem kleinen Hügel. Abgekämpfte Soldaten kamen den Weg herunter und auf der anderen Seite stiegen die frischen Rekruten hinauf. Witzig, dachte ich mir, so schlimm schien mir die Lage auf den ersten Eindruck gar nicht zu sein. Der Bunker war in den Hügel versetzt worden und um den Eingang zu erreichen, musste man eine kleine Holztreppe hinabsteigen. Die Offiziere empfingen mich mit Kaffee und Kuchen. Aha, dachte ich mir. Ich meinte, ich wolle niemanden lange von seinen Pflichten abhalten, man solle mir möglichst rasch die Pläne erläutern und ich würde meine Meinung dazu abgeben. Dann gab’s erstmal nur ratlose Gesichter. Welche Pläne ich meinen würde, fragten sie dann. Den Ausfallplan meinte ich. Etwas Derartiges sei nicht geplant, meldete man mir. Ein gewisser Major Reiter hatte hier offenbar das Kommando, aber so sicher war sich darüber keiner. Es war anscheinend auch nicht klar, was der Grund meiner Anwesenheit war, man habe einen neuen Offizier erwartet und keinen Berater des Generalstabes. Eigentlich würde man hier nur die Stellung halten, hieß es dann, von Plänen habe man hier keine Ahnung. Dummerweise stellte sich nach einer kleinen Diskussion heraus, dass man uns zum falschen Bunker gebracht hatte. Es habe da eine Verwechslung gegeben, der Befehlsstand des Frontkommandos war fünfzehn Kilometer weiter nördlich. Man könne jetzt aber kein Fahrzeug abstellen, das mich dort hinbringen könne. Der Oberst Breitenwieser verlor schon wieder die Nerven und beinahe etwas Darminhalt, weshalb man ihm die Toilette zeigte. Ich fand, es sei nun an der Zeit, die Autorität meines Titels zu gebrauchen – der Kaiser wird schon gewusst haben, wozu man den braucht – und meinte, man solle jetzt aber schleunigst einen Weg finden, sodass ich meine Mission beenden könne. Der Major Reiter hat dann mit dem Feldtelefon in irgendeinem anderen Bunker angerufen und eine Weile wirr hin- und hergefunkt. Morgen würde ein Fahrzeug exklusiv für mich zur Verfügung stehen, ich könne die Nacht in der Offiziersunterkunft verbringen. Ich wollte die Herrschaften nicht überfordern und stimmte dieser Lösung zu. Dummerweise gab es in der Nacht einen russischen Artillerieangriff. Man riet mir, nicht nach draußen zu gehen, was ich mir auch ohne militärische Fachkenntnisse denken konnte. Der Angriff schien hier aber niemanden sonderlich aus der Fassung zu bringen. Der Major meinte, es wäre eine Taktik des Feindes, in der Nacht etwas herumzuballern, mit dem Zweck, unsere Soldaten durch Schlafentzug zu ermüden. Man befand es nicht einmal für wert, das Feuer zu erwidern. Die Chance, die Stellungen der Russen auch wirklich zu treffen, sei zu gering, die Mühe würde sich gar nicht auszahlen, teilte mir der Major Reiter mit. Es handle sich nur um Geschütze mit kleinem Kaliber und diese wären zu verstreut, um ihre genauen Positionen ausmachen zu können und in der Regel würden die Russen sowieso kaum etwas treffen, also bräuchte man sich keine Sorgen zu machen. In dieser Nacht hat er sich aber ganz schön getäuscht, der feine Herr Major. Um Punkt Mitternacht ging eine gewaltige Schießerei los und bald war klar, dass die Russen einen Sturmangriff durchführten. Da haben sie dann mir eine Pistole in die Hand gegeben, damit man sich nicht um mich kümmern müsse, meinten sie. Ich blieb natürlich im Bunker, da war es der Wahrscheinlichkeit nach am sichersten. Den Oberst Breitenwieser habe ich allerdings irgendwann aus den Augen verloren. Ich weiß nicht, ob er sich vor lauter Übermut am Kampf beteiligen wollte, oder ob er wieder mal zum Scheißen raus musste. Ich saß, bis auf den Funkoffizier, alleine im Bunker und trank den Rest des Kaffees. Draußen schien es drunter und drüber zu gehen. Überall waren Explosionen, Gewehrfeuer und Schreie zu hören. Der Bunker hatte drei Etagen. Ich saß natürlich in der untersten, wo die Quartiere und der Kommandostand waren. Im mittleren Stock bewahrte man Vorräte auf und im obersten Stockwerk war der Gefechtsstand. Irgendwann hat es dann einen gewaltigen Krach gemacht und die halbe Decke wäre fast heruntergekommen. Jetzt hat’s den Bunker erwischt, hat der Funkoffizier panisch gesagt. Dann hat er sein Gewehr genommen und ist vorsichtig rauf nachschauen gegangen. Nach ein paar Minuten ist der Oberst Breitenwieser ohne Hose, dafür aber mit einem Sturmgewehr heruntergestürmt und hat sich ganz besorgt über mein Wohlergehen erkundigt. Ich sagte, ich hätte deutlich zu viel Kaffee getrunken und sei nun etwas nervös. Wo er denn seine Hose gelassen habe, fragte ich noch. Er war tatsächlich gerade dabei gewesen, ein dringendes Geschäft zu verrichten, als plötzlich ein Russe vor ihm stand. Der wollte doch tatsächlich auf ihn schießen, da hat aber sein Gewehr Ladehemmung gehabt und sei ihm einfach in der Hand explodiert. Wie denn das gehen würde, fragte ich. Der Oberst zuckte mit den Schultern. Das sei ihm jetzt aber völlig wurscht, meinte er. Nachdem er sich eine Hose angezogen hatte, ist er wieder nach oben gerannt. Inzwischen war ich aber neugierig und durch den Kaffee zur Bewegung angeregt worden, sodass ich selbst nach oben ging, um mich umzusehen. Offenbar war der Bunker vorhin von einem großen Geschoss durchschlagen worden. Als ich hochkam, stand da der Major Reiter mit ein paar Soldaten und Offizieren rund um eine zerrissene Granate und wunderte sich, dass die Russen jetzt mit solchen Kalibern schossen. Im Gefechtsstand herrschte natürlich ziemliche Hektik. Ein Melder traf ein und berichtete, dass die Russen ein großes Eisenbahngeschütz in Stellung gebracht hätten. Was das schwere Teil anrichten könne, war ja bereits bekannt. In der Bunkerdecke war ein großes Loch, zwei Soldaten hatte es sofort erwischt gehabt und einem dritten hat es die Beine weggerissen. Die lagen jetzt in einer Ecke. Ich wagte mich zum Fenster vor und blickte hinaus. Ich musste an Silvester denken, denn überall zuckte etwas durch die Gegend und explodierte anschließend. Das ganze Feld unterhalb des Bunkerhügels stand in Flammen. Dazwischen konnte man Soldaten erkennen, die wild herumschossen. Für mich ergab das Ganze einfach nur einen chaotischen Anblick. Es war mir ein Rätsel, wie ein Befehlshaber in so einem Tumult die Übersicht behalten konnte. Ich muss laut gedacht haben, denn plötzlich stand der Major Reiter neben mir und blickte ebenfalls hinaus. Übersicht hat hier keiner, meinte er. So eine Art Krieg hätte bisher noch keiner von den Soldaten erlebt. Ob ich wissen wollte, was er auf der Akademie gelernt habe? Ich nickte. Er sei darin unterrichtet worden, Kavallerieangriffe auf gut sichtbare, vereinzelte Einheiten durchzuführen, ihre Formation zu zerschlagen und sich dann rasch wieder zurückzuziehen, um Verluste im Nahkampf zu vermeiden. Aha, sagte ich, er sei also Kavallerist. Nein, er wisse selbst nicht mehr, was er genau sei. Jedenfalls wäre er diese Art des Kämpfens nicht gewöhnt, keiner sei sie gewöhnt. Bisher sei es im Krieg nicht das Ziel gewesen, den Feind zu vernichten, sondern ihn lediglich kampfunfähig zu machen, aber alles, was er auf der Militärakademie gelernt habe, könne er hier nicht brauchen. Er schaute mich dann sehr ernst an und meinte, wenn man in Wien diesen Krieg gewinnen wollte, dann solle man die Soldaten zuerst darauf umschulen lassen. Ich verstand, was er meinte. Dies war der moderne Krieg und keiner wusste, wie man in so einem Krieg kämpfen musste. Bisher war es die Taktik gewesen, mit Sturmangriffen der Infanterie auf breiter Linie vorzurücken und den Feind zurückzudrängen. Durch neue Waffen wie das Maschinengewehr war allerdings jeder Sturm über ein offenes Feld ein Lauf in den Tod. Artillerie benützte man, um die Formation des Feindes aufzubrechen und seine Linien zu zerstreuen. Das setzte aber voraus, dass man den Feind sehen konnte, doch dieser hockte nun in Schützengräben und Bunkern. Man versuchte, auf alte Weise mit modernen Waffen zu kämpfen und das führte natürlich nicht zum Erfolg.

Am darauffolgenden Tag fuhren wir zum Frontkommando und ich nahm mir vor, ebendiese Erkenntnis den Militärs vorzutragen. Im Bunker gab’s wieder Kaffee. Lauter Wichtige waren wieder versammelt. Auch ein paar deutsche Offiziere waren anwesend und bald wurde mir klar, dass diese offenbar mehr zu sagen hatten, als unsere eigenen Leute. Ich musste vorerst zuhören. Auf einer großen Landkarte, die man an die Wand gehängt hatte, wurde der Schlachtplan erläutert. Wir holen uns Lemberg zurück, haben sie gesagt. Ich erinnerte mich an diesen jungen Leutnant, der gemeint hatte, dass die Deutschen überall aushelfen mussten. Jetzt verstand ich, was er meinte. Die Pikelhäupter hatten den Russen eine ordentliche Bresche verpasst, hatten Ostpreußen wieder erobert, waren nach Krakau vorgestoßen und sollten...

Inhaltsverzeichnis

- Inhaltsverzeichnis

- Kapitel I: Die Wahrscheinlichkeit des Berges

- Kapitel II: Für den Kaiser zwei Stück

- Kapitel III: So ein schöner Krieg

- Kapitel IV: Urlaub an der Front

- Kapitel V: Sinnlos im Osten

- Kapitel VI: Ein österreichischer Abend

- Kapitel VII: Der Dackel des Herrn Major

- Kapitel VIII: Was für ein motivierender Krieg

- Kapitel IX: Im Westen nichts Neues

- Kapitel X: Wie man eine Monarchie stürzt

- Kapitel XI: Schöne Grüße aus Verdun

- Kapitel XII: Der Gefreite Hitler

- Kapitel XIII: Theorie

- Kapitel XIV: Bunkergespräche

- Kapitel XV: Die Laster des Major Wannsee

- Kapitel XVI: Ein Begräbnis für eine Monarchie

- Kapitel XVII: Umsturz

- Kapitel XVIII: SMS Kaiser Franz Josef I.

- Kapitel XIV: Pola – Graz

- Kapitel XX: Express

- Kapitel XXI: Revolution im Kaffeehaus

- Kapitel XXII: Der Reißbrettstaat

- Kapitel XXIII: Die Wahrscheinlichkeit des Friedens

- Impressum