eBook - ePub

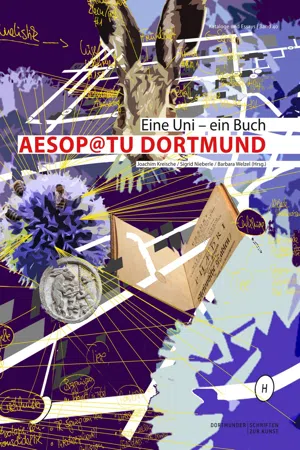

Aesop@TU Dortmund

Eine Uni - ein Buch

- 252 Seiten

- German

- ePUB (handyfreundlich)

- Über iOS und Android verfügbar

eBook - ePub

Aesop@TU Dortmund

Eine Uni - ein Buch

Über dieses Buch

Lässt sich ein Buch nicht mehrmals gut und gerne lesen - over and over again -, dann bringt es gar nichts, es überhaupt zu lesen: Diese von Oscar Wilde zugespitzte Einstellung gegenüber lesenswerten Büchern lässt sich auf das Vorhaben übertragen, die Fabeln des Äsop im Kontext des bundesweiten Programms "Eine Uni - ein Buch" über zwei Semester an der Technischen Universität Dortmund zum Thema zu machen. Der Band dokumentiert diese vielfältige Lektüre in der Universitas von einer interdisziplinären Ringvorlesung über eine Malereiwerkstatt bis zu einer Schreibwerkstatt oder einer Speaker's Corner.

Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead

Information

IV

ÄSOP UND DIE LOGIK

Jakob Rehof

Dieser Beitrag widmet sich einigen Punkten der Rezeptionsgeschichte Äsops aus Sicht der Logik, wobei die Logik sehr breit gefasst wird. Vor allem ist damit nicht die moderne, formalisierte oder mathematische Wissenschaft der Logik gemeint, so interessant diese moderne Form der poiesis auch sein mag (obwohl wir erstaunlicherweise auch Anlass haben werden, dieses engere Thema kurz zu berühren), sondern wir betrachten eher die Logik in einem solchen allgemeinen Verständnis, das auch Formen der praktischen Vernunft umfasst, wie sie sich bei der Problemlösung manifestiert. Wir konzentrieren uns auf zwei sehr unterschiedliche Punkte der so verstandenen logischen Rezeptionsgeschichte: zum einen auf die antike Philosophie bei Platon; zum anderen aus Sicht des Verständnisses von Rationalität und Problemlösung in der modernen, informatischen Welt. Wir wollen damit einige wenige, vielleicht überraschende Punkte der Äsop-Rezeption hervorheben. Besonders bei Platon ist erstaunlicherweise erst vor kurzem gründlicher studiert worden, welche Bedeutung der Erwähnung von Äsop in Verbindung mit dem Tod des Sokrates im Dialog Phaidon zukommt, was u.a. zu einer Reflexion über Dialog und Dialektik bei Platon führt. In der modernen Rezeption kann man darüber staunen, wie schnell und nahtlos man Äsop in das neueste Informationszeitalter integriert hat.

Antike: Platon, Äsop und der Tod des Sokrates

In der Geschichte der klassischen griechischen Literatur wird Äsop unter »volkstümlichem Erzählungsgut« eingeordnet (so bei Lesky 1999, 184ff.). Tierfabeln sind schon – und zum ersten Mal in der erhaltenen antiken Literatur – bei Hesiod (* vor 700 v. Chr.) zu finden (»Habicht und Nachtigall«, Hesiod 2012, 97f. / Erga 202–212), aber auch bei Archilochos (* um 680 v. Chr.), der die Tierfabel (αἶνος) in seiner Dichtung bewusst als Stilmittel (und gerne zum Spott) benutzte (z.B. »Fuchs und Affe«, Archilochos 1979, 78–81 / 81D).1 Obwohl die historische persona des Äsop etwas nebulös ist, geht man davon aus, dass Äsop im 6. Jahrhundert vor Christus lebte. Er wird von Schriftstellern im 5. Jahrhundert vor Christus an mehreren Stellen erwähnt, bekanntlich sowohl von Herodot als auch von Aristophanes. Der Name Äsop gilt schon zu dieser Zeit als Inbegriff des Fabeldichters.

Im vorliegenden Zusammenhang ist die tradierte Legendenbildung um seine Biographie besonders wichtig, wonach er ursprünglich als phrygischer Sklave seine Dichtung angefangen hat und dann, getrieben durch sehr viele unterschiedliche Schicksalsschläge, weit herumgereist ist, um letztendlich sein Leben in Delphi durch Exekution zu verlieren, angeblich wegen eines Sakrilegs. Das angebliche Sakrileg (ein Diebstahl) wird in der Tradition als zweifelhaft und das Ende seines Lebens in Delphi als Justizmord dargestellt. So soll auch kein Geringerer als Apollon seinen Tod gerächt haben. Man spricht in der Literaturgeschichte vom Äsop-Roman als einem möglicherweise schon während des 6. vorchristlichen Jahrhunderts sich herausbildendem Genre, das sich mit Legenden über das Leben Äsops befasst. Überliefert ist die Vita Aesopi etwa aus dem 1. Jahrhundert, die aber vermutlich auf einer Tradition beruht, die schon zur Zeit Platons bekannt war.

Bei Platon tritt Äsop an einer sehr vordergründigen Stelle auf, nämlich in dem – auch literarisch gesehen – meisterlichen Dialog Phaidon, der dem Tod von Sokrates gewidmet ist. Von diesem Thema ausgehend, befasst sich Platon in seinem sehr eindrucksvollen, orphisch geprägten Dialog u.a. mit der Natur und der Unsterblichkeit der Seele. Einige der berührendsten Momente in Platons Werk findet man in diesem Dialog. Wer Platon hinreichend lange studiert, wird wissen, dass alle seine Dialoge sorgfältig komponiert sind. Jede Zeile ist überlegt. Auch wenn man durch den manchmal spielerischen Umgang mit der Dialogform und der ironisch-scherzhaften persona des Sokrates eine Leichtigkeit spürt, die dazu verleiten könnte, zu denken, es wäre an einigen Stellen schnell geschrieben, sollte man immer versuchen, diesem Eindruck zu widerstehen. Hinzu kommt, dass der (ungerechte) Tod des Sokrates das Schlüsselerlebnis in Platons eigenem Leben war. Sicherlich war es Platon alles andere als gleichgültig, wen er gerade in diesem Dialog in Verbindung mit dem Tod seines Lehrers und Freundes auftreten ließ oder gar erwähnte. Der allererste Satz des Dialogs lässt dieses Thema anklingen: »Warst du selbst, o Phaidon, bei dem Sokrates an jenem Tage, als er das Gift trank in dem Gefängnis, oder hast du es von einem anderen gehört?« (Platon 1984, 57). Neben der Apologie beinhaltet der Dialog Phaidon übrigens die einzige Stelle in allen seinen Dialogen, an der Platon sich selbst erwähnt. Im Phaidon wird am Anfang des Dialogs sehr sorgfältig aufhgelistet, wer von den Freunden beim Tod des Sokrates präsent war. Und es heißt dann in einem faszinierenden Satz, über den man lange nachdenken kann: »[…] Platon aber, glaube ich, war krank« / »Πλάτων δὲ οἶμαι ἠσθένει« (Platon 1984, 59b). In diesem bedeutungsschweren Kontext tritt nun Äsop auf. So heißt es, nahe am Anfang:

Sokrates, aber, auf dem Bette sitzend, zog das Bein an sich und rieb sich den Schenkel mit der Hand, indem er zugleich sagte: Was für ein eigenes Ding, ihr Männer, ist es doch um das, was die Menschen angenehm nennen, wie wunderlich es sich verhält zu dem, was ihm entgegengesetzt zu sein scheint, dem Unangenehmen […] und ich denke, wenn Äsopos dies bemerkt hätte, würde er eine Fabel [μῦθον] daraus gemacht haben, daß Gott beide, die sie im Kriege begriffen sind, habe aussöhnen wollen, und weil er dies nicht gekonnt, sie an den Enden zusammengeknüpft habe, und deshalb nun, wenn jemand das eine hat, komme ihm das andere nach. So scheint es nun auch mir gegangen zu sein; weil ich von der Fessel in dem Schenkel vorher Schmerz hatte, so kommt mir nun die angenehme Empfindung hintennach. (Platon 1984, 60a)

Das griechische Wort für »Fabel«, das hier benutzt wird, ist mythos. Das Äsop-Thema wird darauf gleich wieder aufgegriffen:

Darauf nahm Kebes das Wort und sagte: Beim Zeus, Sokrates, das ist gut, daß du mich daran erinnerst. Denn nach deinen Gedichten, die du gemacht hast, indem du die Fabeln des Äsopos in Verse gebracht [περὶ γάρ τοι τῶν ποιημάτων ὧν πεποίηκας ἐντείνας τοὺς τοῦ Αἰσώπου λόγους], und nach dem Vorgesang an den Apollon haben mich auch andere schon gefragt, und noch neulich Euenos, wie es doch zugehe, daß seitdem du dich hier befindest, du Verse machest, obwohl du es zuvor nie getan hast. (Platon 1984, 60c–d)

Hier werden die Fabeln Äsops auf Griechisch als logoi (Plural von logos) bezeichnet, genauer gesagt als »die äsopischen logoi«. Und Sokrates berichtet anschließend über seine Verwendung von Äsop:

So habe ich denn zuerst auf den Gott gedichtet, dem das Opfer eben gefeiert wurde, und nächst dem Gott, weil ich bedachte, daß ein Dichter, wenn er ein Dichter sein wollte, Fabeln dichten müsse [ποιεῖν μύθους] und nicht vernünftige Reden [ἀλλ᾽ οὐ λόγους] und ich selbst nicht erfindsam bin in Fabeln [μυθολογικός], so habe ich deshalb von denen, die bei der Hand waren und die ich wußte, den Fabeln des Äsopos, welche mir eben aufstießen, in Verse gebracht. (Platon 1984, 61b)

Das Dichten von Fabeln (mythoi) wird hier dem »vernünftigen Reden« (logoi) gegenüberstellt. Die Bedeutung von logos ist hier anders als bei dem Ausdruck »die äsopischen logoi«, wo logoi schlicht als »Wörter« verstanden werden muss. Die äsopischen Fabeln werden also als »die äsopischen Wörter« bezeichnet, während logos als Gegensatz zu mythos als »Vernunft« zu verstehen ist. Es ist recht normal bei Platon, dass derartig subtile Bedeutungsschattierungen nebeneinandergestellt werden. Die Übersetzung von Schleiermacher »erfindsam in Fabeln« heißt im griechischen Text mythologikos, also »Mythenmacher«.

Man kann sich nun fragen, warum Platon der Figur des Äsop diesen Platz einräumt. Es muss hierfür einen guten Grund gegeben haben. Dabei ist es eigentlich erstaunlich, dass diese Fragestellung erst vor kurzem gezielt in der Platon-Philologie aufgegriffen wurde (vgl. Kurke 2006). Kurke hebt insbesondere die Funktion des Äsop-Motivs bei Platon hervor und misst ihm eine vielfältige und komplexe Bedeutung zu. Zum einen werden die vielen Parallelen zwischen den personae des Sokrates und des Äsop als ein Hauptmotiv gesehen.2 Die beiden personifizieren den Charakter des skurrilen Weisen, denn beide sind – unter anderem – für ihre äußerliche Hässlichkeit bekannt (was durch innere Schönheit schnell vergessen wird) und beide wurden ungerecht verurteilt und getötet. In diesem Zusammenhang betont Leslie Kurke das schon damals traditionelle Äsop-Motiv als ein Instrument, das von Platon zur Prägung der Sokratesfigur benutzt wird. Hingegen wird die spätere Tradition (so wie in der Vita Aesopi) die Äsopfigur öfters als »sokratisch« sehen; deshalb schlägt Kurke auch vor, dass wir die Relation umkehren: Nicht Sokrates hat Äsop als persona geprägt, sondern Platon selbst prägt die Sokratesfigur durch die des Äsop.

Neben den überzeugenden Argumenten, die man bei Kurke nachlesen kann, scheint die Tatsache wichtig zu sein, dass nicht irgendeine bestimmte Fabel des Äsop im Phaidon überhaupt eine Rolle spielt. Es wird keine Fabel von Äsop erzählt. Also muss es sich noch um etwas Anderes handeln; denn Kurke geht weiter, indem sie nicht nur die persona von Äsop als platonisches Prägungsinstrument sieht, sondern auch das Fabelgenre selbst als ein komplexes Instrument, das wiederum die Ausbildung des sokratischen Dialogs als philosophisches Genre vorangebracht hat. Hier werden die »äsopischen Wörter« mit den »sokratischen Wörtern«3 sowohl parallelisiert als auch kontrastiert. Parallelen zu Äsops Fabeln sieht Kurke im sokratischen elenchos (Widerlegung) und in der Logik der epagoge (»induktive Herbeiführung« durch prägnante Beispiele). Kontraste finden sich u.a. in der bereits erwähnten Gegenüberstellung von logos und mythos (Sokrates ist eben kein mythologikos) und in dem Motiv der sokratischen »Versifizierung« von Äsops Fabeln: Die Verse sind eine gehobene Form im Vergleich zu der »niedrigen« Gattung der »bloßen Geschichten« von Äsop. Mit Kurke kann man also die äsopischen Paragraphen im Phaidon primär als Prägungsinstrument Platons zur Entwicklung der sokratischen persona verstehen und zugleich als Beitrag zu einer hier nur angedeuteten, sehr komplexen Diskussion über den philosophischen Sokrates-Dialog als Gattung. Man sollte hier nicht vergessen, dass Platon sich an mehreren Stellen mit Literaturkritik beschäftigt (vgl. Politeia) und mit Kritik in Verbindung mit seiner berühmten Selbstreflexion über die Dialogform (siehe Phaedros und Epist. VII).

Moderne: Äsop, Logik und Problemlösung

Den vorherigen Ausführungen zufolge ist vielleicht Platon der erste, der Äsop in einer philosophischen Reflexion über Dialog und Dialektik benutzt. Sicherlich ist er aber nicht der letzte gewesen, der Äsop in Verbindung mit Formen der Rationalität bringt. Es schließen sich nun einige prägnante Beispiele aus unserem eigenen Informationszeitalter an, wobei hier nunmehr die Fabeln von Äsop (und weniger die persona Äsop) im Vordergrund stehen.

Das Lösen von Problemen, wie Äsop es in seinen Fabeln beschrieb, bietet eine sehr gute Schnittstelle zur heutigen Wissensgesellschaft. Viele äsopische Fabeln berichten von sehr cleveren Tieren, die manchmal überraschende und intelligente Antworten auf unterschiedliche Herausforderungen finden. Dies ist auch nicht der Informatik entgangen. So verwendet zum Beispiel der Informatiker Robert Kowalski in seinem Buch Computational Logic and Human Thinking. How tobe Artificially Intelligent (2011) die äsopische Fabel vom Fuchs und Raben als Illustration des sogenannten backwards reasoning. Damit sind logische Prozesse gemeint, die rückwärts von einem Ziel auf einen Handlungsplan schließen. So will der Fuchs den vom Raben gestohlenen Käse haben (das Ziel), und der Plan lautet: den Raben als größten Sänger schmeicheln, damit der Rabe anfängt zu singen, wobei ihm der Käse aus dem Schnabel fällt. Der Fuchs muss daraufhin nur noch den Käse vom Boden aufnehmen. Das ernsthafte Interesse bei Kowalski liegt darin, diese Art von pragmatischem Schließen mittels sogenannter Logikprogramme zu formalisieren. Die Ableitung von Handlungssequenzen aus Zielzuständen – also aus einem erwünschten Endzustand (ich habe den Käse) eine Reihe von Operationen (Handlungen) – abzuleiten, die umgekehrt zurück auf einen Anfangszustand (der Rabe hat den Käse) führt, ist eine der wesentlichsten Herausforderungen der künstlichen Intelligenz und findet perspektivisch Anwendung bei der Automatisierung zahlreicher Planungsaufgaben von der Robotik bis hin zur Logistik. Ein schwieriges Problem dabei besteht darin, das notwendige alltägliche Weltverständnis (common sense reasoning) zu formalisieren. Schon der Fuchs bei Äsop kann mehr, als man in ein Computerprogramm transformieren kann.

Ein weiteres interessantes Beispiel für Problemlösung bei Äsop ist die Fabel von der Krähe und dem Wasserkrug. An einem heißen Sommertag sieht die durstige Krähe einen Wasserkrug, aber der Wasserstand ist so niedrig, dass die Krähe nicht an das Wasser kommen kann, ohne in den Krug zu fallen. Was tut die clevere Krähe? Sie verwendet das Prinzip von Archimed, indem sie Steine ins Wasser wirft, so dass der Wasserstand bis an den Rand des Krugs steigt. Danach kann die Krähe das Wasser trinken. Was mich bei dies...

Inhaltsverzeichnis

- Inhaltsverzeichnis

- Grußwort der Rektorin

- Eine Uni – ein Buch

- Editorial

- I. Eine Uni – ein Buch

- II. Fabeln aus der Malereiwerkstatt

- III. Fabeln aus der Schreibwerkstatt

- IV. Äsop interdisziplinär

- V. Äsop in der Universitas

- VI. Fabelhafte mundo

- Impressum

Häufig gestellte Fragen

Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst

Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Erfahre, wie du Bücher herunterladen kannst, um sie offline zu lesen

Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert

- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.

- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.

Wir sind ein Online-Lehrbuch-Abo, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 990 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Erfahre mehr über unsere Mission

Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Erfahre mehr über die Funktion „Vorlesen“

Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren

Ja, du hast Zugang zu Aesop@TU Dortmund von Joachim Kreische,Sigrid Nieberle,Barbara Welzel, Joachim Kreische, Sigrid Nieberle, Barbara Welzel im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Sprachen & Linguistik & Sprachwissenschaft. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.