- 292 Seiten

- German

- ePUB (handyfreundlich)

- Über iOS und Android verfügbar

eBook - ePub

Illustrierte Wanderungen durch das Denken

Über dieses Buch

"Eine Wanderung durch das Denken" führt Sie durch eine abwechslungsreiche Landschaft. Wer ist der Mensch? Ist er zum Guten oder zum Bösen geneigt? Warum haben wir ein Bewusstsein? Was bedeutet eine Gemeinschaft für uns? Was heißt Gerechtigkeit? Wie können wir unsere Demokratie retten? Das alles sind Fragen, womit viele sich schon längere Zeit herumschlagen und gerne eine Antwort bekommen würden.

Häufig gestellte Fragen

Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.

Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.

Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert

- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.

- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.

Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.

Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.

Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Ja, du hast Zugang zu Illustrierte Wanderungen durch das Denken von Huub B. Hilgenberg im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Filosofia & Storia e teoria della filosofia. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.

Information

Evolution und Gesellschaft

Mensch und Gesellschaft sind zwei Seiten derselben Medaille«, erklärt uns Ursula. Tiere akzeptieren ihr Habitat so, wie es vorgefunden wird, der Homo sapiens aber bildet seine eigene Umwelt; er wird sogar ein wichtiger Teil davon. Die von ihm geschaffene Umgebung ist oft die Gesellschaft, worin er lebt. Es gibt fast selbstverständlich eine sehr starke Wechselwirkung zwischen Gesellschaft und ihren Mitgliedern. Obwohl die Gesellschaft von ihren Mitgliedern gemacht wurde, kann nicht jeder damit klarkommen. Mehrfach gibt es Konflikte zwischen den Bürgern untereinander oder zwischen ihnen und ihrer Gesellschaft. Wie diese Konflikte entstehen und wieder gelöst werden können, wie die Evolution bei der Entwicklung unterschiedlicher Gesellschaften eine Rolle spielt, das sind die nächsten Themen. Die Wanderer stimmen zu, denn es haben sich, während der relativ kurzen Zeit, die man zusammen verbracht hat, schon neue soziale Beziehungen eingerichtet. Gleichartige Interessen oder einfach Sympathie für einander waren dafür die treibenden Kräfte. Die Gruppe insgesamt hat gelernt gut miteinander auszukommen: Eine Gesellschaft wurde eine Gemeinschaft, weil man gemeinsame Interessen benennen konnte. Dort, wo diese zu unterschiedlich waren, hat eine Gemeinschaftlichkeit sich nicht weiterentwickelt. Was sind eigentlich die Konditionen, um eine Gemeinschaft bilden zu können? Ist eine Gesellschaft nur stabil, wenn die Eigeninteressen der Mitglieder ausreichend parallel verlaufen? Wie viel Ungleichheit können wir vertragen?

Mancher sagt, dass der Mensch im Wesentlichen egoistisch ist und dazu neigt, auch das Böse zu tun, oder es zumindest nicht auszuschließen, um seine Position zu schützen oder zu verbessern. Religion und Gesetz sollen diese Urinstinkte unterdrücken, um überhaupt eine verträgliche Gesellschaft zu ermöglichen. Andere sind optimistischer und behaupten, dass der Mensch von Natur aus dazu geneigt ist, das Gute zu tun und Gerechtigkeit zu erstreben. Ab und zu wird er aber zu schwach, um den Verführungen kurzfristiger Profite widerstehen können; »der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach«. Es kommt eigentlich darauf an, ob wir ein Gerechtigkeitsempfinden haben und, wenn ja, warum wir es nicht immer recht tun.

Studien mit Kapuzineraffen haben gezeigt, dass schon diese Tiere ein Gespür für Gerechtigkeit haben. Nachdem zwei Gruppen Affen ein Spiel erfolgreich abgeschlossen hatten, wurden alle mit Leckereien, anfangs einem Stück Gurke, belohnt. Als die eine Gruppe aber leckere Trauben bekam und die zweite Gruppe nur noch ein Stück Gurke, verweigerten diese Tiere die weitere Teilnahme. Offensichtlich wollten sie nicht schlechter gestellt werden als die anderen. Das Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie hat ähnliche Experimente durchgeführt, die für unser Thema sehr lehrreich sind. Mit Schimpansen hat man eine Prüfaufstellung ausprobiert, wobei zwei Affen gemeinsam eine Holzlatte zu sich ziehen sollten. Wenn die Zusammenarbeit gelang, wurden beide Affen belohnt. Das funktionierte prima, bis man eine wichtige Änderung durchführte. Die beiden Affen sollten wieder zusammenarbeiten, aber jetzt bekam nur einer der beiden eine Belohnung. Ab dem Moment, als der leerausgehende Affe dies bemerkte, kündigte er sofort seine Teilnahme. Danach wurde dasselbe Experiment mit jungen Menschenkindern wiederholt. Jetzt kamen wichtige Unterschiede ans Licht. Die Kinder machten immer weiter. Wenn das Ergebnis aber für beide unterschiedlich war, teilten sie die gesamte »Ernte«, damit jedes Kind ungefähr das Gleiche bekam.

Dieses Gerechtigkeitsempfinden könnte sehr wohl der Grundstein für die menschliche Ethik sein. Als gut bezeichnen wir gerechtes Verhalten, böses Verhalten hat Ungerechtigkeit zur Folge. Auch Ungleichheiten in Status, Wohlstand und Macht werden als gerecht empfunden, angenommen, dass diese »ordentlich« zustande gekommen sind. Wenn reiche Menschen (oder Betriebe) jedoch ihre Steuern nicht zahlen, legal oder illegal, erzeugt das oft ein Gefühl von Ungerechtigkeit. Ebenso wenn Menschen einen Mangel an Solidarität zeigen oder nur ihren eigenen Vorteilen nachgehen. Diese Grundsätze des menschlichen Verhaltens sollten sich besonders Personen in Machtpositionen zu Herzen nehmen. Weil jeder auf sie achtet, sollten die Eliten der Gesellschaft in erster Linie ihre Verantwortung für die ganze Gesellschaft im Auge behalten. Das heißt: die Schwächeren schützen und die Eigeninteressen weitgehend außer Betracht lassen.

Mit dem Aufbau einer Gesellschaft werden bei Menschen, die vorher immer als Nomaden gelebt hatten, ganz andere Qualitäten und Emotionen abgerufen. Egoismus, Altruismus, Neid und Empathie sind Begriffe, die für ein friedliches Zusammenleben eine wichtige Rolle spielen. Einerseits laufen die Entwicklung der Gesellschaft und die der Menschen in einem engen Zusammenhang ab, andrerseits aber gibt es auch einen wesentlichen Unterschied. In der Phase der biologischen Evolution ist Konkurrenz das Leitmotiv. Nur wenn eine Konkurrenz stattfindet, kann der am besten Zugerüstete gewinnen und das Biotop beherrschen. In Gesellschaften gilt jedoch das Prinzip der Zusammenarbeit; Fortschritt kann nur erzielt werden, wenn Menschen bereit sind zu kooperieren. In der Kunst der Antike werden die beiden Gegensätze das Dionysische und das Apollonische genannt. Ein Thema, das immer noch in modernen Kunstwerken auftaucht und mit dem Liebesthema nah verwandt ist. Die Männer stehen in Konkurrenz, um die liebenswürdigste Frau zu erobern. Intrigen werden gesponnen, um die beste Ausgangsposition in diesem Spiel zu bekommen. Zusammenarbeit lohnt sich also, der Wettbewerbskampf eingeschlossen! Mit diesen beiden Zutaten werden die schönsten Geschichten, die schönsten Opern und die schönsten Gemälde geschaffen.

Die Umwandlung der menschlichen Natur, die Zähmung der wilden Charakterzüge könnte man genauso sagen, ist ein Prozess, der wahrscheinlich nie abgeschlossen sein wird, denn wir alle tragen die Merkmale unserer Urahnen mit uns herum. Kann der dionysische Mensch gezähmt werden? Wollen wir das überhaupt? Denn wir würden unseren Ursprung und unsere Herkunft verlieren, obwohl es einer zuverlässigen und produktiven Gemeinschaft zugutekommen würde. Der Mensch hat mehrere Strategien entwickelt, um sich als soziales Wesen durchsetzen zu können. Wenn wir die Entwicklungsgeschichte der Menschen weitererzählen, wird klar, wie Moralität und Religion sich entwickelt haben und warum diese beiden für uns so wichtig sind.

Parallel zur Entwicklung des menschlichen Körpers verlief eine ganz andere Evolution: Die der menschlichen Gesellschaft. Die Frage liegt nahe, ob die gesellschaftliche Evolution ähnlich wie die biologische abläuft. In der Soziobiologie ist diese Frage das zentrale Thema. Sind unsere gesellschaftlichen Werte, die Ethik, nur genetisch bedingte Merkmale? Wir werden das in diesem Kapitel überprüfen. Nachdem der Mensch seine biologische Überlebensfähigkeit bewiesen hat, bekam er ein Interesse daran, seine Beziehungen untereinander und die mit der Welt zu gestalten. Anfangs lebte er in kleinen Wandergruppen auf der Suche nach Nahrung, nach dem Ende der letzten Eiszeit vor rund 12.000 Jahren wurden Pflanzen angebaut und man konnte sesshaft werden. Diesen Schritt in der Evolutionsgeschichte der Menschen kann man ruhig eine Revolution nennen. Als Jäger und Sammler war der Mensch ein gleichwertiger Teil der Flora und Fauna. Sein Weltbild war animalisch; er »sprach« (1) mit Pflanzen und Tieren und war als Jäger ein direkter Konkurrent der Raubtiere. Der Anbau von Pflanzen und die spätere Domestizierung geeigneter Tierarten machten den Menschen zu einer herrschenden Spezies. Er brauchte in guten Zeiten nicht mehr den ganzen Tag, um ausreichend Nahrung zu bekommen, sondern hatte Zeit, sich anderweitig zu beschäftigen. Zeit, um Werkzeuge zu entwickeln, Zeit, um nachzudenken (2). Seine Weltanschauung änderte sich grundlegend: Der Mensch wurde zum Herrscher und Hüter der ganzen ihm bekannten Welt. Mancher glaubte, der Mensch sei der Auserkorene und nur Gott stehe über ihm. Dem Gott oder den Göttern wurden Kräfte zugedacht, die entscheidend für eine gute Ernte waren; gute Wetterbedingungen, das Ausbleiben von Naturkatastrophen oder Krankheiten und Frieden mit den Nachbarn. Diese göttlichen Hilfen waren nicht umsonst: Regelmäßige Opfergaben sollten sie bei Laune halten. Es entstanden kleine erfolgreiche Agrarsiedlungen und das Bevölkerungswachstum nahm schnell zu.

Die Siedlungen vergrößerten sich rasant und es richtete sich, weil die Landwirtschaft außer dem prähistorischen Landwirt selbst auch mehrere andere Menschen ernähren konnte, eine Gesellschaft mit unterschiedlichen Berufen ein. Die Beziehung zwischen Männern und Frauen änderte sich gleichermaßen; statt Gleichberechtigung wurde die Frau abhängiger von dem Mann, der als Bauer und Handwerker ebenfalls die Aufgabe bekam, Frau und Kinder gegen Angreifer zu schützen. Jede Gruppe hatte einen Anführer. Wahrscheinlich ist es genetisch bedingt, dass wir als Gruppe nur effektiv zusammenarbeiten können, wenn einer den Weg weist und die Aufgaben verteilt (3). Anfangs konnte der Anführer sich auf höhere, religiöse Mächte berufen. Wenn man die Fähigkeit besaß, passende Worte zu finden, und die Rituale beherrschte, hatte man eine gute Chance als Anführer gewählt zu werden. Auf Dauer reichte das aber nicht aus: Erfolge sollten her, denn das war manchmal überlebenswichtig. Wenn es einer rivalisierenden Gruppe besser ging, dann sollte der glücklose Anführer gefälligst verschwinden und wurde ausgetauscht. Anführer versuchten dieses zu vermeiden, indem sie auf ihre besondere Beziehung zu Gott hinwiesen. Fehlende Erfolge konnten damit erklärt werden, dass der Gott verärgert war, zum Beispiel weil die Gemeinschaft sich nicht religiös genug verhielt und die geltenden Gebote nicht immer befolgt wurden.

Wenn Menschen eng beieinander leben und vielfältigen Kontakt miteinander haben, ist es leicht vorstellbar, dass vermehrt Fragen nach Ethik und Moral aufkommen. Das gilt ebenso für die Frage, ob es eine höhere Macht gäbe, die unser Leben beeinflussen, ja sogar steuern könnte. Der Mensch hatte schon früh das Bedürfnis, seine Welt zu verstehen und effektiv zu beherrschen. Zeichnungen von Wildtieren auf Wänden in Höhlen weisen darauf hin.

Die Städte waren die ersten Brutstätten, wo die menschliche Kultur sich schnell entwickeln konnte. In Mesopotamien, dem Zweistromland des heutigen Irak, waren alle Bedingungen günstig: Klima, Boden und eine ausreichende Fläche für Agrarbetriebe. Nachdem sich eine umfangreiche und einigermaßen stabile Gemeinschaft gebildet hatte, nahmen Kunst und Kultur sprunghaft zu. Mehr als 5.000 Jahr v.Chr. wurde Uruk gegründet, eine Stadt, deren Einwohnerzahl bis über 50.000 wachsen wird. In dieser Stadt wurden wahrscheinlich die Schrift und viele Technologien, die eine Massenherstellung von Gebrauchsgegenständen ermöglichten, erfunden. Detaillierte Kenntnisse über die damalige Religion fehlen bis heute. Der Fund der Vase von Warka (4) gibt dennoch einige Auskünfte. Die Göttin Inanna war besonders bedeutend: Sie wurde am häufigsten dargestellt und in Texten erwähnt. Inanna war die Tochter des Himmelsgottes An, der in der Astronomie eine wichtige Rolle spielte (so wie auch möglicherweise der Mondgott Nanna). Sie hatte zwei Kinder; Sara und Lulal. Insgesamt wurde also eine ganze Familie angebetet, eine Familie mit menschlichen Verhältnissen. Die Stadt Uruk hatte mehrere größere Gebäude, wovon sicherlich einige als Tempel benutzt wurden. Warum hat sich überhaupt eine Religion entwickelt? Welche Funktion hatte sie damals, nachdem sich eine Agrargemeinschaft zu einem städtischen Lebensraum weiterentwickelt hatte?

Religion stammt vom lateinischen »religio«, das bedeutet so etwas wie »Sorgfalt oder gewissenhafte Berücksichtigung«. Diese etymologische Erklärung weist schon in eine bestimmte Richtung; eine Religion hat die Funktion, das gerechte Zusammenleben untereinander zu fördern, indem man auf ewige, übermenschliche Werte verweist. Personen nennt man religiös, wenn sie an eine göttliche Kraft, mit der man geistlich verbunden ist, glauben.

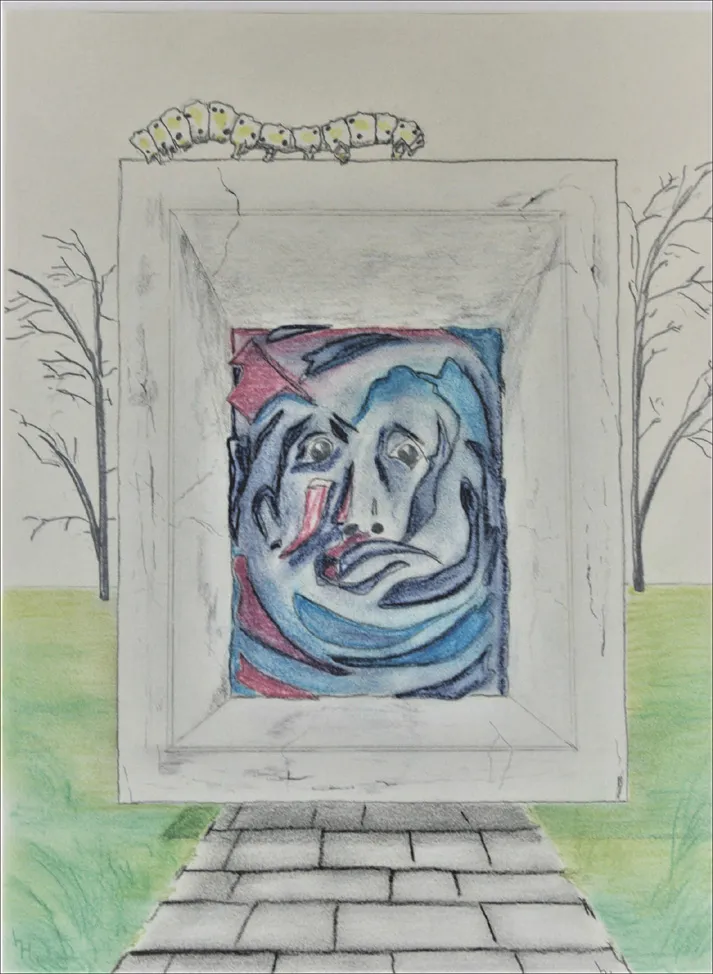

Der Mensch braucht seine Gesellschaft, ein Bedürfnis, das größtenteils genetisch bestimmt wurde. Die Frage ist jedoch, was eine Gesellschaft mit ihm macht. Klar, wir müssen einen wichtigen Teil unserer Freiheit aufgeben und damit ebenso einen Teil unserer Selbstverwirklichung. Wir müssen eine größere (zu große?) Verantwortung übernehmen. Wir müssen uns anstrengen, unsere Beziehungen aufrechtzuerhalten. Wir hoffen als Gegenleistung auf Schutz, Zusammenarbeit, Respekt, Freundschaft und sogar ein bisschen Liebe. Dafür müssen wir uns selbst ändern, manchmal bis zum Unmöglichen, denn quer durch unsere Person läuft ein Riss: auf der einen Seite unser Eigeninteresse, auf der anderen der Gemeinschaftssinn. Dieser Streit kennt keinen dauerhaften Sieger; es bleibt am Brodeln und kocht auch mal über. Hatte Jean-Paul Sartre Recht, wenn er sagte: »L’enfer c’est les autres« (Die Hölle, das sind die andern)?

Bedrängnis

Außerdem sind religiöse Menschen davon überzeugt, dass wir eine Seele haben, die nach dem Tod weiterlebt, und dass es wichtig ist, bestimmte, von Gott gegebene ethische Regeln und Gesetze zu befolgen. Darüber hinaus gibt eine Religion Antworten auf wichtige Lebensfragen, wie: Woher kommt der Mensch, was ist unser Ziel, was gibt es nach dem Tod, was sollten wir tun, um Glück zu finden? Ist es schwer zu erklären, dass viele religiös waren, wenn man sich die unsichere Lage des prähistorischen Urmenschen vor Augen führt? Naturkatastrophen aller Art und Kriege mit benachbarten Städten wechselten einander ab, hierauf Einfluss nehmen war schier unmöglich. Ein Zufluchtsort, wie Religion ihn bietet, bekommt in einer solchen Lage seinen Reiz. Es wundert nicht, dass während des ersten Millenniums vor und nach Christi Geburt in mehreren Regionen sich religiös orientierte Leitfiguren zu Wort meldeten. Der Mensch machte in diesen 2.000 Jahren seine nächste Entwicklungsphase durch: auf der Suche nach Trost, Zuversicht und Antworten auf die wichtigen Lebensfragen. Eine Suche, deren Ergebnisse auch heute noch in breiten Schichten der Weltbevölkerung ihre Gültigkeit haben. Mittlerweile hatten sich weltweit schon mehrere Kulturen etabliert; in China, Mesopotamien, Indien, Ägypten und natürlich im Nahen Osten. Die letzte Region war die bei weitem unruhigste, weil sie regelmäßig das Interesse eroberungslustiger Herrscher aus Persien oder Ägypten weckte. Das Volk der Hebräer wurde mehrfach in Gefangenschaft genommen und verbrachte unfreiwillig generationenlang seine Zeit am Nil oder in Babylonien. Gerade deshalb kamen die Hebräer in Kontakt mit mehreren Religionen und entwickelten aus diesen Erfahrungen ihren eigenen Glauben. Das Alte Testament ist eine Sammlung geliehener Geschichten geworden. Die Sintflut könnte tatsächlich stattgefunden haben, erwähnt wurde diese Geschichte schon in alten sumerischen Traditionen (5). Sodom und Gomorra haben faktisch existiert und sind tatsächlich verwüstet worden (6), ihre Geschichte aber wurde erst später mit einer moralischen Erzählung über die Sünden der Menschen ergänzt und beschreibt die Rache Gottes. Die Moralität wurde ein wichtiger Leitfaden für die Religion der Hebräer und ihren Gott. Anders als viele andere Religionen war ihre monotheistisch; nur ein einziger Gott wurde angebetet, ein Gott, der außerdem eifersüchtig war und keine anderen Götter neben sich duldete. Andere Propheten und Religionen zeigten sich erheblich toleranter. Ich werde euch einige kurz vorstellen. Bedenkt aber, dass die Lebensbeschreibungen oft von den religiösen Überzeugungen der Verfasser verzerrt wurden. Jesus Christus zum Beispiel wird als Person des Friedens und der Nächstenliebe dargestellt. Er war aber ebenfalls Widerstandskämpfer gegen die römische Besetzungsmacht, er redete dementsprechend und scheute keine Gewalttätigkeiten. Theologen wissen immer noch nicht, wie dieser Aspekt der Person Jesus zu interpretieren sei.

Der Weltweise Laozi (alter Meister) lebte im sechsten Jahrhundert v.Chr. in China und gilt als der Gründer des Taoismus. Er wurde, der Legende nach, als Folge einer unbefleckten Empfängnis geboren (7) und diente als Archivar in der Bibliothek der Zhou-Dynastie. Nachforschungen haben aber keinen festen Beweis gefunden, dass er tatsächlich gelebt hat und mehr als nur eine Legende ist. Das einzige Werk, das auf ihn zurückzuführen ist, heißt Daodijing, welches als Grundstein des Taoismus (auch Daoismus genannt) betrachtet wird. Die Lehre des Taoismus ist breit gefächert: von Kosmologie, Esoterik, Meditation, Wirtschaft und Kunst bis zu Kampftechniken. Die Lehren von Qi (Energie oder Lebenskraft), Yin und Yang (zwei einander entgegengesetzte Prinzipien, wie hell und dunkel oder Bewegung und Ruhe) und I Ging (der ewige Kreislauf der vier Elemente (»sogenannte Bilder«): Luft, Erde, Feuer und Wasser, sind in demselben Maße heute noch sehr beliebt. Eine ähnliche Moralität und Weltanschauung verkündigte Konfuzius, der vermutlich von 551 v.Chr. bis 479 v.Chr. gelebt hat. Er war immer auf der Suche nach dem moralisch einwandfreien Menschen. Seines Erachtens kann der Mensch nur edel sein, wenn er sich durch Gleichmut und Gleichgewicht in Harmonie mit der Welt als Ganzes befindet. Seine Lehre prägte die Geschichte und Staatslehre Chinas. Ein Zitat, das heutzutage den Politikern ebenfalls von Nutzen sein kann, lautet: »Wer einen Staat von 1.000 Kriegswagen regiert, der muss bei allem, was er tut, korrekt und gewissenhaft sein. Er muss maßhalten können und die Menschen lieben. Seine Forderungen an das Volk dürfen nicht willkürlich sein.« Die dritte Lehre, die China maßgeblich geformt hat, ist der Buddhismus. Auch heute lebt ungefähr die Hälfte aller Buddhisten in China. Als Gründer dieser Religion gilt Siddharta Gautama (der historische Buddha: »der Erwachte«). Er lebte etwa im sechsten Jahrhundert v.Chr. Seine Lehre des mittleren Weges war ähnlich der von Aristoteles; die Tugend der Mitte genannt. Buddha lehrte ebenso, dass alle Wesen dem ewigen Kreislauf der Wiedergeburt unterworfen sind. Den Kreislauf kann man nur durch e...

Inhaltsverzeichnis

- Inhaltsverzeichnis

- Der Anlass

- Liste der Abbildungen

- Danksagung

- Einführung

- Das Denken in Philosophie und Wissenschaft

- Evolution

- Die Evolution des Bewusstseins

- Evolution und Gesellschaft

- Das Tier, das denken kann

- Empfehlungen zum Weiterlesen

- Impressum