![]()

Wochenend-Tour 1

Das Augsburger Bekenntnis

Nur zwei Mal soll sich Luther in Augsburg aufgehalten haben. Ein Jahr nach seinem Thesenanschlag in Wittenberg, weilte er vom 7. bis 20. Oktober 1518 in Augsburg und führte im Fugger-Palast seine Gespräche mit dem römischen Kardinallegaten Cajetan, zur zentralen Frage - ob der Papst oder die Heilige Schrift die oberste Autorität in der Kirche ist.

In seinem Bericht über die Verhandlungen schrieb Luther im November 1518: „Ich stellte dagegen in Abrede, dass der Papst über der Heiligen Schrift steht“.

Bereits sieben Jahre zuvor, im Frühjahr 1511, weilte Luther bei der Rückkehr von seiner Rom-Reise in Augsburg. Von diesem Besuch schilderte Luther immer wieder in späteren Tischreden.

Adresse Fuggerhaus: Augsburg, Maximilianstraße 36/38, öffentlich zugänglich.

Zum Augsburger Bekenntnis im Jahr 1530 war Luther nicht erschienen, da er noch immer mit einem Bann belegt war. Er blieb auf der ernestinischen Veste Coburg seines sächsischen Kurfürsten und schickte seinen Freund Melanchthon. Der ernestinische Kurfürst Johann der Beständige, der die Reformation nach dem Tod seines Bruders Friedrich der Weise, im Jahr 1525 weiter fortführte, bat Melanchthon, Luther, Jonas und Bugenhagen, die 28 wichtigsten Artikel zusammenzufassen und in Augsburg vorzutragen – wieder vor dem deutschen Kaiser Karl V. Auch wenn er dieses ablehnte, stellt heute das Augsburger Bekenntnis die Grundlage seines Evangeliums dar.

Der Reichstag in Augsburg fand am 25. Juni 1530 in der ehemaligen Fürstbischöflichen Residenz statt. Vom ehemaligen bischöflichen Palast existiert heute nur noch der Pfalzturm. Der Fronhof gehört heute zur öffentlichen Grünanlage der Augsburger Innenstadt.

Adresse: Augsburg, Fronhof 10, öffentlich zugänglich.

![]()

Der Augsburger Religionsfrieden

Noch einmal, neun Jahre nach Luthers Tod, wird Augsburg Schauplatz des Evangeliums. Im alten, gotischen Rathaus, an dessen Stelle seit 1620 das heutige Rathaus steht, wurde am 25. September 1555 der Augsburger Religionsfrieden verkündet. Mit dem Augsburger Religionsfrieden kam es zu einer Gleichstellung des lutherisch-evangelischen Glaubens mit dem römisch-katholischen. Es galt die Formel „wessen Land, dessen Religion“, was dazu führte, dass die Reichsfürsten selbst entscheiden konnten, welcher Glaube in ihrem Land gilt.

1618 brach, mit dem zweiten Prager Fenstersturz, der 30jährige Krieg aus, der 1648 damit endete, dass der 1555 vereinbarte Augsburger Religionsfrieden wieder galt.

Adresse Rathaus: Augsburg, Rathausplatz, Öffnungszeiten Goldener Saal und Fürstenzimmer: Mo-So von 10-18 Uhr, Eintritt Erwachsene 2,50 Euro, Schüler/Studenten 1 Euro.

![]()

Wochenend-Tour 2

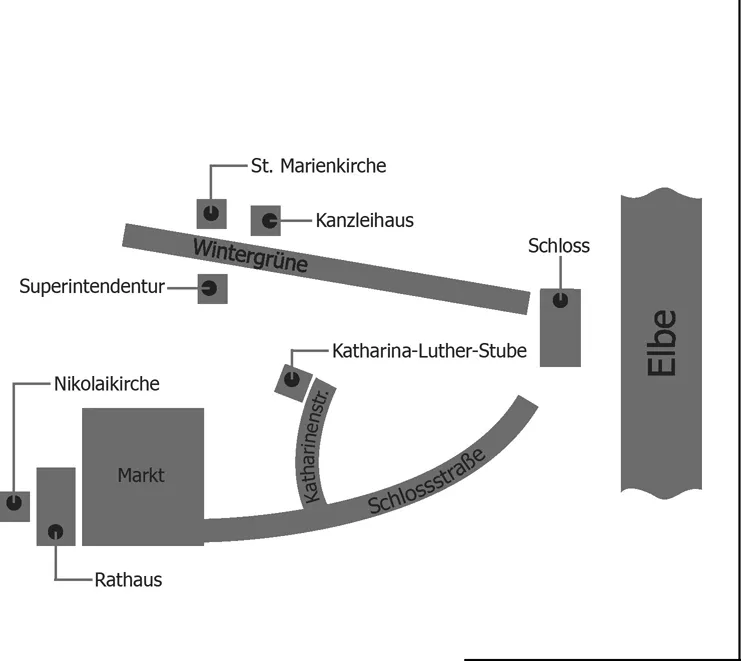

Stadtplan Torgau

Torgau liegt nur etwa 90 Kilometer elbabwärts von Dresden. So unscheinbar die kleine Renaissancestadt auch wirkt, so groß ist die Weltgeschichte, die in ihren Mauern geschrieben wurde. Es war das unumstrittene Zentrum der Reformation. Torgau wird deshalb auch als die „Amme der Reformation“ bezeichnet. Ohne die hier seit 1485 residierenden ernestinischen Kurfürsten, gäbe es keine evangelische Kirche und auch unsere gemeinsame deutsche Sprache sehe heute ganz anders aus. Denn das Meißner Kanzleideutsch, dessen sich Luther bediente, hat seinen Ursprung bei den Wettinern in Sachsen.

Nur etwa 20.000 Einwohner zählt die kleine Stadt an der Elbe, die auf halben Weg zwischen Berlin und Dresden liegt. Aufgrund seiner zentralen politischen Bedeutung während der Reformation, trägt Torgau seit 2015 den Titel „Reformationsstadt Europas“.

Bereits vor über tausend Jahren war Torgau von großer Bedeutung. Durch eine Furt, einer seichten Stelle durch die Elbe, wurde sie zur Kreuzung von Handelsstraßen. Dieser Bedeutung wegen, wurde Torgau deshalb treffend als „Handelsplatz“ bezeichnet, das sich einst aus dem slawischen Wort „torgowe“ ableitete. Schloss Hartenfels ist heute das bedeutendste, noch erhaltene Früh-Renaissanceschloss in Deutschland. Ihre freitragende Wendeltreppe ohne Mittelsäule, gehört zu den Denkmälern der Weltarchitektur.

Die ernestinischen Wettiner Friedrich der Weise, Johann der Beständige und Johann Friedrich der Großmütige, waren zeitlebens Unterstützer der Reformation. Der Name „Ernestiner“ leitet sich aus dem Vornamen ihres Vaters Landgraf Ernst von Thüringen, Kurfürst von Sachsen, ab. Bei der Leipziger Teilung, im Jahr 1485, trennten sich die Wettiner Brüder Ernst und Albrecht in die „Ernestinischen“ und die „Albertinischen“ Wettiner auf.

Da Friedrich der Weise gegen den zunehmenden Einfluss des Papstes und des Machtmonopols des Kaisers war, lehnte er die ihm angetragene Kaiserkrone im Jahr 1519 ab. Diese ging an den 19jährigen Karl V., jenen Kaiser, vor dem zwei Jahre später Luther in Worms stehen sollte.

Ob es das Fegefeuer wirklich gab? Vor 500 Jahren wusste es keiner so genau! Friedrich der Weise hatte „großen Respekt“ vor dem Fegefeuer und hinterließ „sicherheitshalber“ einen Reliquienschatz, der sagenhafte zwei Millionen Jahre (!) Ablass erwirkte, was der Papst mit dem höchsten katholischen Laienorden versah: „Der Goldenen Tugend-Rose“. Faktisch finanzierte damit Friedrich der Weise den heutigen Petersdom von Rom ganz alleine – und war doch sein größter Gegner!

Friedrich der Weise holte Luther, 1512, persönlich als Theologie-Professor nach Wittenberg. Er beschützte ihn vor Papst, Kaiser und Reichstag. 40 Jahre führte Friedrich der Weise sein Fürstenreich, ohne Krieg. Seine Diplomatie verhalf ihn durch unruhige Zeiten, selbst als Fürsprecher der Reformation, was ihn den Namen „der Weise“ einbrachte.

Als Friedrich der Weise im Jahr 1525 starb, übernahm sein Bruder „Johann der Beständige“ nicht nur die Kurwürde, sondern hielt beständig Luther und der Reformation die Treue - bis zu seinem Tod im Jahr 1532. Auch sein Bruder Johann Friedrich der Großmütige, blieb der Reformation treu und unterstützte die Reformation auch mit Geld großmütig. Als protestantischer Anführer stand er an der Spitze des Schmalkaldischen Bundes, auch im Schmalkaldischen Krieg, 1547, der nur fünf Monate nach Luthers Tod ausbrach -- unter Führung des Kaisers Karl V.

Hier in Torgau, im ernestinischen Residenzschloss Hartenfels, finden Sie den ersten lutherisch-evangelischen Kirchenbau der Geschichte überhaupt. Er ist die Vorlage aller auf der Welt gebauten lutherischevangelischen Kirchen und Kapellen und wurde auf Anweisung Friedrich des Weisen direkt in sein Schloss gebaut. Zu jener Zeit ein gewagtes Unterfangen und klares Bekenntnis gegen Papst und Kaiser, hin zur eigenständigen lutherisch-evangelischen Kirche. Bereits 1517 wurden in der Schloss-Druckerei die Thesen Luthers vervielfältigt. Ein klarer Affront gegen den Papst.

Adresse Schlosskapelle: Torgau, Schlossstraße 29, im Residenzschloss Hartenfels, Schlosskapelle im Innenhof über die Brücke erreichbar. Öffnungszeiten: Kapelle Schloss Hartenfels, April - Oktober, Dienstag bis Sonntag zwischen 10-18 Uhr, Montag Ruhetag. Nov-März geschlossen.

Friedrich der Weise beauftragte Luther persönlich, seine neue, reformierte Kirche nach den Vorstellungen und Erkenntnissen von Luther hier, direkt in seinem Residenzschloss zu bauen. Hierzu gehörte für Luther vor allem die Kanzel, die inmitten der Gemeinde stehen sollte, was hier gut zu erkennen ist. Denn das Wort Gottes stand für Luther im Mittelpunkt.

Da Luther die Heiligenverehrung ablehnte, gab es auch keine Heiligenabbildungen in seiner neu gestalteten Kirche. Ebenso gibt es keine Deckenbilder, mit denen sich der Blick in den Himmel öffnet.

Der weltberühmte Maler Lucas Cranach übernahm die Farbgestaltung des Innenraums, die auf Wunsch Luthers ganz reduziert sein sollte. Nichts sollte vom Wort Gottes ablenken. Die Kirche sollte ein Begegnungsort sein, in dem man das Wort Gottes empfängt.

Da es in seiner reformierten Kirche nur noch die Taufe und das Abendmahl als Sakrament gab, aber nicht die Buße (Beichte), verbannte Luther in seiner evangelischen Kirche die Beichtstühle. Auch das ewige Licht kam bei Luther aus seiner lutherisch-evangelischen Kirche, die die Anwesenheit Christi anzeigen soll.

Ebenso findet man am Eingang keine Weihwasserschale, keine Kniebänke im Innenraum, keine Hostie mit Tabernakel und keine Messdiener. Den Abendmahltisch als Altar zu bezeichnen, lehnte Luther ab. Vielmehr sollte das Abendmahl als Gedächtnismahl gefeiert werden, in Erinnerung an das Leben und den Tod Jesu.

Die Taufe ist eine von zwei Sak...