eBook - ePub

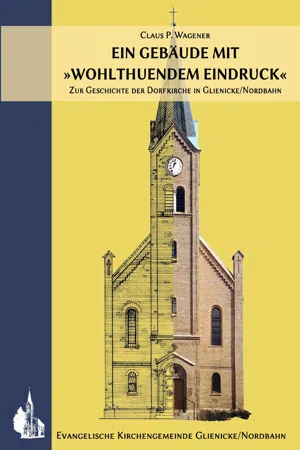

Ein Gebäude mit »wohlthuendem Eindruck«

Zur Geschichte der Dorfkirche in Glienicke/Nordbahn

- 124 Seiten

- German

- ePUB (handyfreundlich)

- Über iOS und Android verfügbar

eBook - ePub

Ein Gebäude mit »wohlthuendem Eindruck«

Zur Geschichte der Dorfkirche in Glienicke/Nordbahn

Über dieses Buch

Die Evangelische Dorfkirche in Glienicke/Nordbahn wurde 1865 erbaut. Architekt Georg Gustav Erbkam schuf ein architektonisches Kleinod von schlichter Eleganz, das er als »Prototyp« für andere Kirchen in den brandenburgischen Dörfern verstanden wissen wollte. Das Buch erläutert das Gebnäude mit seiner Innenausstattung und geht den Veränderungen nach, denen es im Laufe seiner Geschichte unterworfen war.

Häufig gestellte Fragen

Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.

Derzeit stehen all unsere auf mobile Endgeräte reagierenden ePub-Bücher zum Download über die App zur Verfügung. Die meisten unserer PDFs stehen ebenfalls zum Download bereit; wir arbeiten daran, auch die übrigen PDFs zum Download anzubieten, bei denen dies aktuell noch nicht möglich ist. Weitere Informationen hier.

Perlego bietet zwei Pläne an: Elementar and Erweitert

- Elementar ist ideal für Lernende und Interessierte, die gerne eine Vielzahl von Themen erkunden. Greife auf die Elementar-Bibliothek mit über 800.000 professionellen Titeln und Bestsellern aus den Bereichen Wirtschaft, Persönlichkeitsentwicklung und Geisteswissenschaften zu. Mit unbegrenzter Lesezeit und Standard-Vorlesefunktion.

- Erweitert: Perfekt für Fortgeschrittene Studenten und Akademiker, die uneingeschränkten Zugriff benötigen. Schalte über 1,4 Mio. Bücher in Hunderten von Fachgebieten frei. Der Erweitert-Plan enthält außerdem fortgeschrittene Funktionen wie Premium Read Aloud und Research Assistant.

Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.

Achte auf das Symbol zum Vorlesen in deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.

Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten verwenden, um jederzeit und überall zu lesen – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.

Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.

Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.

Ja, du hast Zugang zu Ein Gebäude mit »wohlthuendem Eindruck« von Claus P. Wagener, Gemeindekirchenrat der Evangelischen Kirchengemeinde Glienicke/Nordbahn im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Geschichte & Weltgeschichte. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.

Information

1 Eine einfache Fachwerkkirche

Die erste Gliernicker Kirche 1705–1864

Länger als die 150 Jahre, länger, als es unsere heutige Kirche gibt, stand am gleichen Ort ihr Vorgängerbau: 159 Jahre lud eine einfache Fachwerkkirche zum Gottesdienst.

Bis zum Bau dieser Kirche hatte das kleine Dörfchen Glienicke eine wechselvolle Geschichte hinter sich: Mehrmals lag es wüst und verlassen, aber auch sonst viel zu klein und zu arm, um eine eigene Kirchezu rechtfertigen oder gar einen Pfarrer ernähren zu können. So zog die Einwohnerschaft jeden Sonntag über die Sandberge und durch die Heidelandschaft am Vorwerk Zerndorf vorbei (der heutige Zerndorfer Weg in Frohnau 1) nach Stolpe, zu dessen Gut und Kirche Glienicke gehörte.

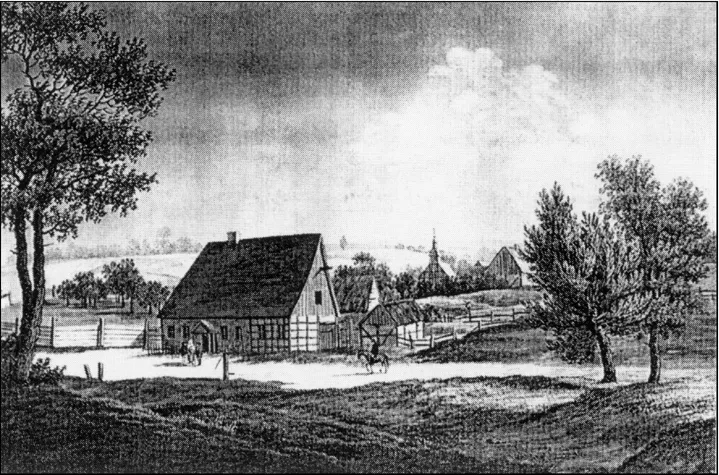

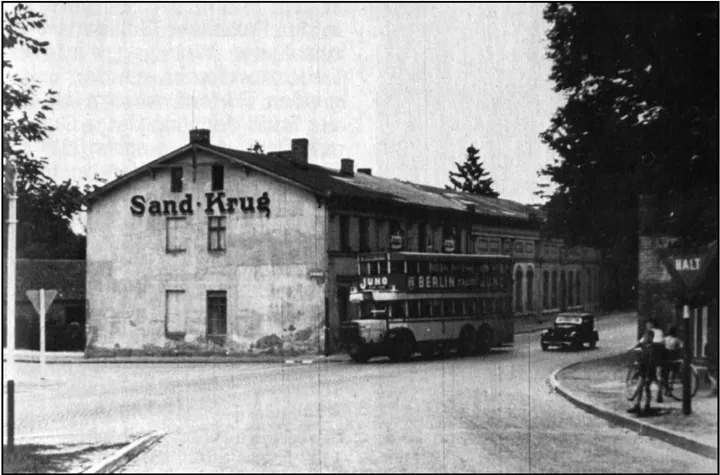

Der Dreißigjährige Krieg 1618–1648 hinterließ ein weitgehend verwüstetes Land: Auch im Barnim wurden aufgrund der stark dezimierten Bevölkerung viele Orte und Felder aufgegeben. Das Dorf Glienicke lag »gantz wueste«, wie der Chronist Landreuther noch 1652 vermerkte. Doch in der Folgezeit gelang hier der Wiederaufbau, der Ort blühte auf, und diesmal war es von Dauer. Grund war eine Pferdewechselstsation. Das Gut Stolpe, zu dem auch Glienicke gehörte, war in den Besitz des Großen Kurfürsten gekommen und der hatte es seiner Gemahlin Louise Henriette geschenkt. Die Kurfürstin legte Stolpe mit ihrem Gut Bötzow zusammen, das sie zum Schloss Oranienburg ausbaute. Aus diesem Anlass wurde ein Kutsch- und Reitweg von Berlin nach Oranienburg gebaut (die heutige B 96) und bei Glienicke eine Pferdewechselstation angelegt. Rund um den ersten Hof, dem Gasthaus »Sandkrug« (an der heutigen Ecke Hauptstraße/Oranienburger Chausee) und der Pferdetränke (dem heutigen Dorfteich) wurden Bauern als Heulieferanten für die Futterstelle angesiedelt.2

Hinter dem Gebäude des »Sandkrugs« ist in der Mitte des Bildes die Glienicker Fachwerkkirche von 1705 zu erkennen (Zeichnung von 1740).

1705, also schon knapp 60 Jahre nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges, war Glienicke so weit gewachsen, dass hier eine eigene Kirche als »Predigtstätte« der Kirchengemeinde Stolpe errichtet und zu Himmelfahrt eingeweiht werden konnte. Die Bewohnerinnen und Bewohner Glienickes mussten sich nun nicht mehr zur Stolper Kirche bemühen, sondern der Pfarrer kam fortan von dort zu den Gottesdiensten, Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen herübergeritten.

Der »Sandkrug« – die »Keimzelle« Glienickes – in den 1930er Jahren.

Der Unterhalt für die neue Kirche wurde aus mehreren Quellen finanziert: Die Glienicker Bauern hatten eine Abgabe, den »Kirchenzehnten« zu entrichten, auch gab es nun kirchliche Äcker und Wälder, die an die Bauern verpachtet wurden und schließlich waren für die Amtshandlungen Gebühren zu entrichten.

Die Kirche bestand aus einem einfachen Fachwerkbau mit einem Ziegeldach. Die Gewerke (»Felder«) des Fachwerks waren mit Lehm ausgefüllt. Die Größe betrug etwa 7,5 x 12 Meter. Die Grundstruktur war die gleiche wie heute: Der Turm mit dem Eingang befand sich auf der Westseite, ihm gegenüber, im Osten (oder: Richtung Jerusalem) der Altar mit der darüber auf einem Balkon angeordneten Kanzel. Links vom Altar stand die Kirchenbank für den Pfarrer, rechts die für den Küster, auf der auch die Schulkinder ihren Platz hatten. Im Kirchraum standen 15 Kirchenbänke: 8 mit 33 Plätzen für Frauen, 7 mit 25 Plätzen für Männer. An der Westseite des Kirchraumes (also vor dem Kirchturm) gab es eine Empore für die Knechte. Im Turm hingen zwei »metallene« (wahrscheinlich: eiserne) Glocken, 1745 wurden sie durch eine bronzene ersetzt. Rund um die Kirche befand sich – wie allgemein üblich – der Friedhof des kleinen Dorfes, der von einer Mauer umschlossen wurde.

Nach fast 160 Jahren war diese Kirche baufällig geworden: Spatzen, so wird berichtet, flogen durch klaffende Risse im den Lehmwänden, der Wind blies die Kerzen bei den Totenwachen aus. So wurde die Kirche 1864 nach jahrelangen Klagen abgerissen und durch den heutigen Bau ersetzt. Während der Bauzeit fanden die Gottesdienste im Schulhaus statt, das seinerzeit zwischen Kirche und Dorfteich stand und in dem der Küster – wie damals üblich – die Kinder des Dorfes unterrichtete. Jeder Bauer in Glienicke erhielt eine der alten Kirchenbänke, mit den Dachziegeln der abgerissenen Kirche wurde der Stall von Bauer Wegner gedeckt. Allein die Glocke fand auch im Nachfolgebau ihren Platz, die aber 1917 als »Metallspende« für den Ersten Weltkrieg abgegeben werden musste und eingeschmolzen wurde.

1 Der Weg, dessen Verlauf noch heute im Frohnauer Stadtplan und in der Stolper Heide erkennbar ist, war nach dem Vorwerk Zerndorf benannt, das sich nahe der Stelle befand, an der der Zerndorfer Weg heute die S-Bahn unterquert.

2 Der Gasthof – die Keimzelle des heutigen Glienicke – bestand fast 300 Jahre. Er wurde im Jahre 1964 abgerissern, um auf dem hier verlaufenden Todesstreifen der DDR-Grenzanlagen ein freies Schussfeld zu schaffen.

2 Das Kirchenpatronat

Kirchliches »Private Partnership«

Auch in der Dörfern des Berliner Umlands waren bis 1945 Kichenpatronate üblich, hier ausgeübt durch die ostelbischen Großgrundbesitzer (»Junker«). Hiervon war auch Glienicke betroffen: Bis 1945 gehörte das Dorf kirchlich zur Kirchengemeinde Stolpe. Für diese war ein Patronat erteilt worden.

Die Institution des Kirchenpatronats bezeichnete die Schirmherrschaft des Grundherrn über eine Kirche, die auf seinem Gebiet lag. Der Erwerb eines Patronats musste von den Kirchenbehörden genehmigt werden und war an bestimmte Voraussetzungen gebunden. Formal waren u. a. vorhandener Grundbesitz und eine Kirchenmitgliedschaft des Bewerbers notwendig, aber auch seine Loyalität zur Institution Kirche wurde bewertet. Zu den Pflichten eines Patrons gehörten Bauunterhalt und - erneuerung der Kirchengebäude, oft auch die Besoldung des Pfarrers. Die Rechte des Patrons waren teils Ehrenrechte – z. B. ein besonderer Sitzplatz in der Kirche (»Patronatsgestühl«) und die Erwähnung im Gebet –, teils wirkliche Rechte: Zu letzteren gehörte die Möglichkeit, bei einer Neubesetzung der Pfarrstelle den Kirchenbehörden einen Pfarrer vorschlagen (Präsentationsrecht) und ggf. ein Veto gegen nicht genehme Geistliche einlegen zu können. In der Zeit des Kirchenkampfes 1932–1945 konnten die Patrone auf diese Weise manchen Pfarrern der »Bekennenden Kirche« Arbeitsmöglichkeiten und dadurch in gewissen Maße auch Schutz gewähren.

Praktisch kam das Patronatswesen im Osten Deutschlands nach 1945 zum Erliegen, da dort die Gutsbesitzer zwischen 1945 und 1949 flächendeckend von ihren Höfen vertrieben wurden. Heute wird dieses Recht in den Evangelischen Landeskirchen des Ostens unterschiedlich gehandhabt: Einige Landeskirchen, z. B. die EKBO, haben es abgeschafft, andere versuchen Reaktivierungen, wenn das Land von den früheren Eigentümern restituiert oder zurückgekauft wurde.

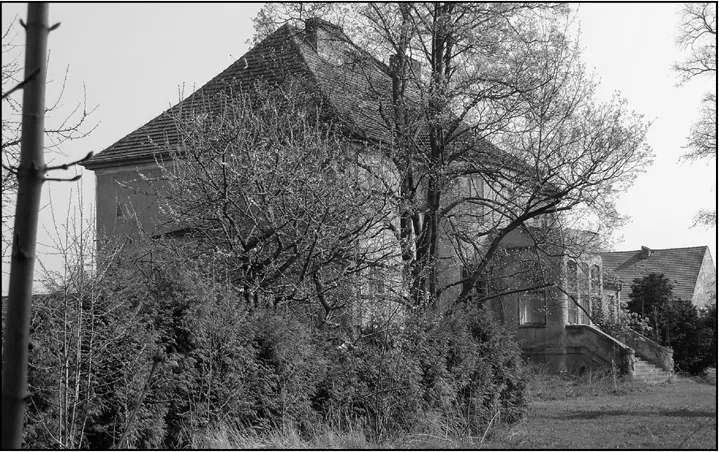

Herrenhaus Stolpe (Aufnahme 2014). Bis 1771 war dies der Sitz des Kirchenpatrons der Kirchengemeinde Stolpe, die auch Glienicke umfasste.

1365 wurde die Familie von Hoppenrade mit dem gesamten Landstrich zwischen Schildow, Hohenschöpping (heute ein Teil von Velten) und Heiligensee belehnt und übten dort auch das Kirchenpatronat aus. Ab 1380 bauten sie das zuvor ausgestorbene Dorf Glienicke wieder auf. Ihren Wohnsitz nahmen sie auf dem Gut Stolpe, dem auch Glienicke angegliedert wurde. Nach dem Dreißigjährigen Krieg (1618 bis 1648) war die Familie von Hoppenrade ausgestorben, sodass ein Großteil ihres Landes an den Landesherrn, den Großen Kurfürsten fiel. Der schenkte das Gut Stolpe (einschließlich Glienicke) 1657 seiner Gemahlin Luise Henriette von Oranien.

Nach verschiedenen kurzfristigen Besitzwechseln wurde schließlich die Familie von Platen Eigentümer und Kirchenpatron von Stolpe 1. Unter ihrer Herrschaft wuchs auch das Dorf Glienicke weiter heran, nachdem mit der Relaisstation an der Chaussee nach Oranienburg eine tragfähige Grundlage geschaffen worden war. So verantworteten die von Platens auch 1705 den Bau der ersten Kirche in Glienicke, einer Predigtstätte der Gemeinde Stolpe.

1759, also rund 50 Jahre nach dem Bau der ersten Glienicker Kirche, kaufte die Familie von Pannwitz das Gut Stolpe einschließlich Glienicke. Die Familie hatte zuvor schon das Gut Schönfließ besessen und vereinigte nun nicht nur die Güter, sondern auch die Patronate. Das Stolper Kirchenpatronat umfasste nun also neben Glienicke auch Schönfließ. 1771 machte die Familie von Pannwitz den Gutshof in Schönfließ zu ihrem Familiensitz. Stolpe blieb jedoch weiterhin Patronatskirche, auch wenn die Patrone nun im Nachbarort wohnten.

Durch familiäre Erbfolge wechselte das Patronat 1810 erneut: Inhaber wurde die Familie von Veltheim, die es auch bis 1945 blieb. Sie trug somit für den Bau der heutigen Glienicker Kirche die Verantwortung. Familiensitz blieb Schönfließ, wo sie das Herrenhaus ab 1864 – parallel zur Errichtung der zweiten Glienicker Kirche – zu einem repräsentativen »Schloss« ausbauten.2

Die Dorfkirche in Stolpe. Bis 1945 war dies die Haupt- und Patronatskirche des Kirchenbezirks, zu dem auch Glienicke gehörte.

1 Das Herrenhaus des Gutes existiert noch heute, allerdings steht das Gebäude – im Besitz des Landes Berlin – seit vielen Jahren leer und verrottet (vgl. die Abb. S.6).

2 In Brandenburg sind mit »Schlössern« i. d. R. Herren- und Gutshäuser gemeint. Sie waren Wohnsitze des niederen Landadels, der sich – den kargen Boden der Mark beackernd – keine »richtigen« Schlösser leisten konnte. Die »ost-elbischen Junker« waren Träger eines anti-demokratischen national-deutschen Milieus, das sich aber aus Standesdünkel der NS-Bewegung nicht selten verweigerte. Ihre Wohnsitze waren bis 1945 häufig Mittelpunkt des dörflichen Lebens gewesen. In der DDR wurden sie als Ausdruck des »Junkertums« i. d. R. vernachlässigt oder zerstört. So erging es auch dem Veltheimschen »Schloss« in Schönfließ, das nach 1945 zur Plünderung freigegeben und 1951 bis auf den linken Seitenflügel (heute Teil des Kindergartens) abgebrochen wurde (vgl. die Abbildung auf S. 15).

3 Achaz von Veltheim und die Grundsteinlegung 1864

Ansprache zur Neu-Enthüllung der Gedenktafel 2008

Bis etwa 1950 hing hinter dem Altar der Dorfkirche eine Gedenktafel für Achaz von Veltheim. Bei der damaligen Umgestaltung der Kirche wurde sie zugunsten eines Altarbilde...

Inhaltsverzeichnis

- Inhaltsverzeichnis

- Abbildungsverzeichnis

- Zum Geleit

- Vorwort

- 1 Eine einfache Fachwerkkirche

- 2 Das Kirchenpatronat

- 3 Achaz von Veltheim und die Grundsteinlegung 1864

- 4 Die neuerbaute Glienicker Kirche

- 5 Georg Gustav Erbkam

- 6 »Nun danket alle Gott«

- 7 Eine Glocke »zieht ins Feld«

- 8 Der Friedhof wird verlegt

- 9 Ein Instrument mit »typisch orgelmäßigem« Klang

- 10 Die erste Renovierung

- 11 Ein altes Foto, Kirchenfenster und ein Bombenangriff

- 12 Alles auf Anfang

- 13 Eberhard Tacke

- 14 Neue Glocken für die Kirche

- 15 »Die Tore stehen offen«

- 16 Eingerüstet (Teil 1: außen)

- 17 Eingerüstet (Teil 2: innen)

- 18 Als unsere Orgel plötzlich weg war

- Ein jegliches hat seine Zeit…

- Anhang

- Impressum