![]()

Märchenhaftes MeckPom

Was haben Jacob und Wilhelm Grimm mit Mecklenburg-Vorpommern zu tun? Die Frage erübrigt sich, wenn man weiß, dass mit Georg Andreas Reimer ein Greifswalder der erste Verleger ihrer heute weltberühmten Kinder- und Hausmärchen war. Im Winter 1809 hatte Achim von Arnim den Brüdern Grimm, so bezeichneten sie sich übrigens selbst, wenn sie gemeinsam veröffentlichten, mitgeteilt, dass er den Berliner Realschulbuchhändler [Reimer] gefunden hätte, „wenn Göthe eine Vorrede schreibt“. Das blieb zwar aus, trotzdem ging Reimer das Risiko ein, die Märchen zu verlegen. Seine Befürchtungen schienen sich zu bestätigen. Zunächst waren die Märchen kein Bestseller. Als 1819 die zweite Auflage erschien, war der erste Band von 1812 zwar vergriffen, von den rund tausend Büchern des zweiten Bandes aus dem Jahr 1812 war gut ein Drittel nicht abgesetzt worden. Dies wurde eingestampft. Und 1833 waren auch von der zweiten Auflage noch einige hundert Exemplare auf Lager, wie aus einer Bilanz Reimers hervorgeht.

Der aus Greifswald stammende Verleger Georg Andreas Reimer

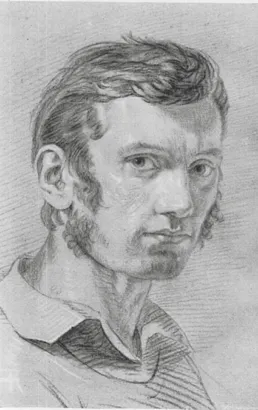

Dass die Geschichte am Ende von Erfolg gekrönt wurde, muss eigentlich nicht gesagt werden. Es gibt wohl niemanden, der nicht mit Märchen der Brüder Grimm aufwuchs. Und zu denen gehören auch einige, die mecklenburgische und vorpommersche Spuren tragen. Die „Von den Fischer un siine Fru“ und „Van den Machandel-Boom“ sind aufgrund der plattdeutschen Sprache schnell zu identifizieren. Der in Wolgast geborene Maler Philipp Otto Runge, einer der im Land gefeierten Väter der Romantik, hat sie aufgeschrieben. Aber nicht in der alten Heimat, sondern in der neuen Heimat, in Hamburg. Dort lebte er von 1795 bis zu seinem Tod 1810. Und so sicher wie das Amen in der Kirche sprach der Enkel eines Rügener Bauern dort kein vorpommersches Platt mehr, sondern eher ein mit Hamburger Platt vermischtes.

Selbstbildnis Philipp Otto Runges 1804/05

Für Reimer war das korrekturbedürftig. Er bearbeitete, ohne sich vorher die Erlaubnis der Brüder Grimm einzuholen, erst das Fischer- und dann das Wachholderbaum-Märchen, „da die Erzählung aus meinem Geburtslande stammt, und ich also einige Einsicht darin zu haben glaube“, wie er später begründete. Außerdem habe er jeden zweifelhaften Ausdruck mit Dähnerts pattdeutschem Wörterbuch verglichen. Das „Platt-Deutsche Wörter-Buch nach der alten und neuen Pommerschen und Rügenschen Mundart“ hatte Johann Carl Dähnert 1781 in seiner Geburtsstadt Stralsund herausgebracht. Darüber hinaus bediente sich Reimer auch eines „verständigen Freundes Rat und Hilfe“.

Das Geburtshaus Runges in Wolgast, heute ein Museum

Reimers Geburtshaus am Greifswalder Markt

Doch nicht nur die beiden platten Märchen verweisen nach Meck-Pomm. Der alleinerziehende Pastor Johann Jacob Nathanael Mussäus, als zweites von drei Kindern 1789 in Groß Mehtling, heute einem Ortsteil von Dargun geboren, ist mit „Der Zaunkönig“, „Die Scholle“ sowie „Rohrdommel und Wiederhopf“ in der Grimmschen Märchensammlung vertreten. Sie basieren auf einer Veröffentlichung im „Jahrbuch des Vereins für mecklenburgische Geschichte und Alterthumskunde“ von 1840. Dort hatte Friedrich Lisch seinem einem Jahr zuvor verstorbenen Vereinsbruder ein literarisches Denkmal gesetzt. Wenige Monate vor seinem 50. Geburtstag ist er auf seiner Pfarrstelle in Hanstorf bei Grevesmühlen verstorben. Ein kleines Denkmal auf dem Friedhof erinnert an ihn.

Der Grabstein von Johann Jacob Nathanael Mussäus in Hanstorf bei Grevesmühlen

Das Leben war kein Freund von Johann Jacob Mussäus. Gerade einmal 16-jährig nahm ihn der Tod die Mutter, einen Tag nach deren 50. Geburtstag. Während des Theologie-Studiums an der Universität Rostock musste er Privatstunden erteilen, um den Vater finanziell zu entlasten und nicht gar zu arg zu hungern. Mecklenburg war seit Jahren von den Franzosen besetzt, die das Land mit Einquartierungen, Truppendurchzügen und unaufhörlichen Kontributionen ausbluteten. Dazu kam die persönliche Habgier französischer Beamter und die auf die Kriege Napoleons und seine Kontinentalsperre zurückzuführende allgemeine Teuerung.

1813, das Unizeugnis in der Tasche, schloss sich Mussäus in Güstrow als Freiwilliger einem vom Herzog Friedrich Franz aufgestellten Fußjägerregiment an. Dabei focht er im Dezember 1813 als Feldwebel der 4. Kompanie auch bei Sehestädt in [Schleswig-]Holstein. Schwedische Truppen gingen im Verband mit preußischen und russischen Einheiten gegen Napoleons Verbündeten Dänemark vor.

Ein Zufall der Geschichte wollte es, dass auch ein Freund der Brüder Grimm an der militärischen Auseinandersetzung, die einen nennen sie Gefecht, die anderen Schlacht, verwickelt wurde. Auf dem väterlichen Schloss des 1792 in Bökendorf bei Brakel in Nordrhein-Westfalen geborenen August Franz von Haxthausen traf sich ein Kreis literarisch ambitionierter junger Leute, zu denen neben seiner gleichaltrigen [Stief-]Nichte Annette von Droste-Hülshoff auch sein Bruder Werner und die Schwestern Anna, Ludowine und Fernandine gehörten, drei seiner insgesamt 13 Geschwister. Neben Emil Grimm, dem dritten Grimm-Bruder, Maler, Radierer und Kupferstecher, der häufiger Gast der jungen Leute war, kam ab 1811 auch Wilhelm Grimm. 65 der 212 Märchen und Kinderlegenden der Grimmschen Sammlung sollen aus der Familie Haxthausen stammen.

Sicher ist, dass August Franz das Märchen „Die Krähen“ beigetragen hat. Gehört hatte er es, wie er es den Brüdern Grimm am 20. Dezember 1813 selbst schrieb, von einem mecklenburgischen Husaren, als er während des Krieges als Vorposten auf Wache stand. Vielleicht sogar in Sehestädt in [Schleswig-]Holstein.

Haxthausen kämpfte in der preußischen Armee gegen die französische Fremdherrschaft. Seine Heimat, das Fürstbistum Paderborn, war 1801 im Zusammenhang mit dem Frieden von Lunéville zum Spielball europäischer Machtpolitik geworden. Frankreich hatte sich mit dem Heiligen Römischen Reich über die von ihm beanspruchten linksrheinischen Gebiete geeinigt. Preußen musste diese abtreten und erhielt dafür „Entschädigungsländer“ zugesprochen. Unter anderem das Hochstift Paderborn. Noch bevor der Reichstag in Regensburg 1803 alles reichsstaatlich absicherte, hatte König Friedrich Wilhelm IV. Nägel mit Köpfen gemacht und das Land am 1. August 1802 annektiert.

Die preußischen Militärstiefel scheinen Haxthausen weniger bedrückt zu haben als die französische Knute.

Während Johann Jacob Mussäus und August Franz von Haxthausen ihr Leben zur Befreiung der Heimat einsetzten, war ein weiterer Mecklenburger „Lieferant“ der Brüder Grimm noch nicht einmal Landeskind. Als der gebürtige Hannoveraner Hans Rudolf von Schröter sieben Jahre alt wurde, kaufte sein Vater, der dänische Kriegsrat Christian Heinrich (von) Schröter, das Rittergut Langensee bei Bützow. Vielleicht hätte sich auch Hans Rudolf freiwillig zu den Fahnen gemeldet, sein Vater war schließlich Mitglied des mecklenburgischen patriotischen Vereins, aber der Junge war noch zu jung und besuchte, als gekämpft wurde, gerade das Gymnasium in Hildesheim. Danach studierte er in Göttingen und Jena Mathematik, Geschichte und Neuere Literatur. In Jena war er Mitglied der Urburschenschaft, zu der auch Friedrich Ludwig Jahn, Ernst Moritz Arndt und Johann Gottlieb Fichte gehörten. Die Urburschenschafter forderten unter anderem die Abschaffung der deutschen Kleinstaaterei und traten für ein vereintes Deutschland ein. Schröter, der 20-jährig Lehrer wurde, habilitierte mit 24 Jahren als Privatdozent für Geschichte und Neue Literatur an der Universität Rostock. Ein Jahr später erhielt er bereits eine Professur.

Hans Rudolf von Schröters Gutshaus in Langensee bei Bützow

Noch als Student lernte Schröter Wilhelm Grimm 1816 in Göttingen kennen. Seit seines kurzen Lebens – er starb 1842 in der Irrenanstalt auf dem Sachsenberg in Schwerin – blieb er mit dem Sprachforscher in Kontakt. Ende 1819 aus Skandinavien zugekehrt, wo er finnische, lappländische und schwedische Volkslieder und -überlieferungen sammelte, schickte er von Gut Langensee seine Arbeit über finnische Runen mit einer Bitte um Rat an Wilhelm Grimm. Im April 1820 dankte er den Grimms für eine „freundliche belehrende Zuschrift“ und diente ihnen mit einigen Bemerkungen zur Konjunktion plattdeutscher Verben. Im Verlauf des wissenschaftlichen Austausches schickte Hans Rudolf von Schröter dem „verehrten Freund“, so sprach er Wilhelm Grimm in einem in Rostock geschriebenen Brief vom 18. August 1820 an, auch seine Märchenfassungen von „Die Schlickerlinge“, „Die weiße und die schwarze Braut“, „Von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen“, „Mädchen ohne Hände“ und „Das blaue Licht“.

Dass Filmregisseure zaubern können, erlebte ich 1975. Plötzlich gab es neben dem Fangelturm in Neubrandenburg statt des 1905 angelegten offenen Durchgangs in der Stadtmauer ein mit großen und starken Flügeln aus dicken Bohlen verschlossenes Tor. Links davon stand ein Posten in Harnisch und Pluderhose mit einer Pike im Arm Wache. Er kam mit einem jungen Burschen in derber brauner Jacke und zerschlissenen Stiefeln ins Gespräch, der auf einem Esel ritt und ein Pferd am Zaum führte. Unter der Regie von Iris Gusner drehte die KAG (Künstlerische Arbeitsgruppe) Johannisthal der DEFA in meinem Neubrandenburg den Märchenfilm „Das blaue Licht“.

Nicht weit entfernt vom Fangelturm hatte die Filmcrew in der Nähe des Treptower Tores noch ein kleines Fachwerkidyll mit einem Wirtshaus und einem Brunnen davor entstehen lassen. Ein Jahr später konnten die Neubrandenburger den fertigen Märchenfilm mit Kampfgetümmel auf der Stadtmauer und der Burg Stargard als romantischen Königssitz im Kerzenschein im Kino erleben.

Wer das Original des Grimm-Märchens kennt, konnte zwar noch Ähnlichkeiten mit der Struktur der eigentlichen Fabel entdecken, doch die Haltungen der Figuren wurden einer gründlichen Modernisierung unterworfen.

Im Film erhielt der Soldat aus dem Märchen einen für den DDR-Sozialismus so wichtigen politisch korrekten Hintergrund. Da es zu Märchenerzählzeiten noch keine Arbeiterklasse gab, stammte der entlassene Soldat Hans natürlich aus dem Bauernstand. Mit Hilfe eines kleinen Männchens, welches beim Entzünden des blauen Lichts erschien und ihm dienen musste, griff Hans tatkräftig in die Gestaltung seines eigenen Schicksals ein. Dabei stand ihm, im Gegensatz zum Grimm-Märchen, nicht der Sinn nach tödlicher Rache, sondern „nur“ nach Gerechtigkeit für alle Unterdrückten. Deshalb schlug er im Film auch die Hand der zänkischen Prinzessin aus und vertrieb sie zusammen mit dem König und allen Hofschranzen mittels eines furchtbaren Orkans.

Im Märchen nimmt Hans die Königstochter zur Frau und das Königreich als Mitgift.

Doch auch in der Deutschen Demokratischen Republik brauchte es ein Happyend. Hans durfte eine vom Drehbuchschreiber Dieter Scharfenberg erfundene Magd heiraten, ein braves Mädchen aus dem Volk.

Hans-Dieter Schütt, 1976 Filmkritiker der „Jungen Welt“ und absolut linientreu, gefiel, dass der Film die Geschichte von humanistischen Allgemeinplätzen hochscheuchte, sozial konkrete Akzente setzte – „ohne dass Held Hans nun gleich fünf Zeigefinger an der Hand hat, die uns auf die Moral des Ganzen stupsen.“

Erzählt wird übrigens, dass der Held (aus) der Sowjetunion, Viktor Semjonow, der „Verdiente Künstler Russlands“ (2000), der den Soldaten Hans verkörperte, nicht reiten konnte und dies nach einigen unsanften Abgängen vom Pferd erst in Neubrandenburg lernen musste. Auf jeden Fall spielte er nie wieder in einem deutschen Film mit.

Der 1942 geborene Schauspieler Hasso von Lenski, der im Film den Posten Heinz verkörperte und am Fangelturm stand, war zur Zeit der Dreharbeiten übrigens Regisseur und Dramaturg am Neustrelitzer Theater.

Für Regisseurin Iris Gusner scheint „Das blaue Licht“ eine Art Bewährungsprobe gewesen zu sein. Ihr 1973 gedrehter Debütfilm „Die Taube auf dem Dach“ wurde nicht zur Veröffentlichung freigegeben und das Filmmaterial noch im Studio vernichtet. Der Film hätte ein „verzerrtes Bild der DDR-Realität“ gezeichnet.

Die Kinos in denen „Das Blaue Licht“ 1976 in Neubrandenburg lief, stehen beide nicht mehr. Der 1928 fertiggestellte und unter Denkmalschutz stehende „Filmpalast“ am Stargarder Tor brannte in der Nacht vom 8. zum 9. Dezember 2002 aus. Seine Ruine wurde 2007 abgerissen. Fünf Jahre später folgte der Abriss des „Filmecks“, eines 1960 eröffneten Kinos an der Demminer Straße, das ursprünglich als ungenehmigter Schwarzbau im Rahmen des Nationalen Aufbauwerkes (NAW) entstanden war.

Doch nicht nur mit einem in ihren Mauern entstandenen Märchenfilmklassiker kann meine Heimatstadt aufwarten. Am Giebel der Friedrich-Engels-Straße 5 kann man Rotkäppchen und den Wolf treffen. 1905 hatte der Bauunternehmer un...