- 216 Seiten

- German

- ePUB (handyfreundlich)

- Über iOS und Android verfügbar

Über dieses Buch

Der Fachverband …textil..e.V., Wissenschaft–Forschung–Bildung feiert sein 40-jähriges Bestehen. Der fundamentale Bildungsgehalt des Textilen wird bis heute kaum wahrgenommen. Mit den vielfältigen technologischen, ökologischen, ökonomischen, soziologischen, psychologischen, kulturwissenschaftlichen, historischen und ästhetischen Anteilen trägt das Textile und dessen Vermittlung mit alltagsrelevanten Theorie- und Praxisanteilen zu einer umfassenden zeitgemäßen Allgemeinbildung bei. Der Fachverband …textil..e.V. sieht sich in der Verantwortung, die Relevanz des Textilen in der Bildung zu manifestieren und zu legitimieren.In der vorliegenden Festschrift spiegeln sich sowohl die fachwissenschaftliche Breite als auch das Ringen um die didaktische Weiterentwicklung des Textilunterrichts in Vergangenheit und Gegenwart wider. Alle Autorinnen und Autoren sind dem Fachverband …textil..e.V. als Mitglieder oder Förderer verbunden.

Häufig gestellte Fragen

- Elementar ist ideal für Lernende und Interessierte, die gerne eine Vielzahl von Themen erkunden. Greife auf die Elementar-Bibliothek mit über 800.000 professionellen Titeln und Bestsellern aus den Bereichen Wirtschaft, Persönlichkeitsentwicklung und Geisteswissenschaften zu. Mit unbegrenzter Lesezeit und Standard-Vorlesefunktion.

- Erweitert: Perfekt für Fortgeschrittene Studenten und Akademiker, die uneingeschränkten Zugriff benötigen. Schalte über 1,4 Mio. Bücher in Hunderten von Fachgebieten frei. Der Erweitert-Plan enthält außerdem fortgeschrittene Funktionen wie Premium Read Aloud und Research Assistant.

Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.

Information

Roswitha Zwerger

Stroh – ein seltener Werkstoff der Textilkultur

Inhaltsverzeichnis

- Hinweis

- Inhaltsverzeichnis

- Vorwort

- Waltraud Rusch: 40 Jahre Fachverband …textil..e.V. Wissenschaft – Forschung – Bildung

- Renate Schwender, Hella Helfrich, Dorothea Didlaukies: Lang ist es her, 40 Jahre – und von Anfang an dabei!

- Ingrid Bindzus: Erika Cohn – eins der aktivsten Mitglieder des Fachverbandes

- Erika Cohn: Texere

- Marlene Seedig: Erinnerungen und Gedanken zu 40 Jahre Fachverband für Textilunterricht

- Gert Eberhardt: Glückwunsch zum 40-jährigen Jubiliäum des Fachverbands …textil..e.V. 2015

- Jutta Lademann: Kultur als Chance

- Iris Kolhoff-Kahl: Von Textil aus kreativ…

- Beate Schmuck: Vom Textilen aus! Konzeptionelle Überlegungen zu einer kulturanthropologischen Textildidaktik

- Barbara Hanne: Museen heute: Archiv, Schaufenster und mehr?

- Norbert Schütz: Traditionelle Webkultur in Litauen

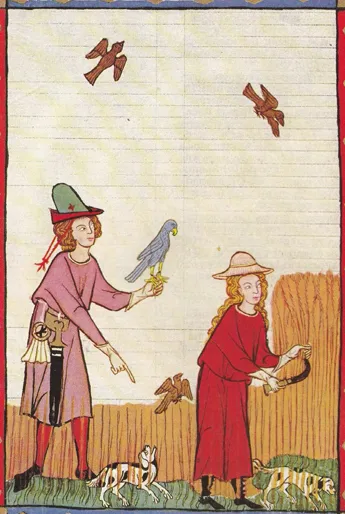

- Roswitha Zwerger: Stroh – ein seltener Werkstoff der Textilkultur

- Annette Hülsenbeck: Textiles lehren – Komplexität vermitteln, das Selbstverständliche begreifen

- Monika Hoede: Trachtenkulturberatung – eine Einrichtung des Bezirks Schwaben

- Waltraud Rusch: „Handarbeitslehrerinnenausbildung“ zwischen Perfektion und Ästhetik

- Karin Terdenge: Digitale Medien in der beruflichen Bildung

- Barbara Denker: Internationalisierung der B5 Modeschulen Nürnberg

- Wiebke Harms-Hollmann, Anna Sophie Müller: Bodification an mir Puppe

- Anne-Marie Grundmeier: Vogue for me – Mode und Accessoires auf dem Runway

- Dorit Köhler: Rokoko goes Outdoor – Kleidobjekte von Studierenden aus Funktionstextilien

- Katja Bierkandt-Mühlenz: Monica Menez – Modefotografin und Shootingstar im neuen Genre Fashion-Film

- Anni Kropf: Weltumspannend: Kultur – Kleidung – Mode. Mein persönlicher Beitrag

- Autorenverzeichnis

- Impressum