![]()

Kapitel 1

Der Stern von Bethlehem und der Kaiserthron des Augustus

Nachdem ich festgestellt hatte, dass Werner Papke (*1944) in seinem Buch „Das Zeichen des Messias“ von der Geburt Jesu am 30. August 2 v. Chr. ausgeht, also fast vom selben Termin wie ich, las ich mit großem Interesse sein Buch. Papke geht in seinem Buch vor allem der Frage nach, um welchen Stern es sich bei dem „Stern von Bethlehem“ handelte. Der Bericht der Bibel dazu findet sich in Matthäus 2:

„Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise vom Morgenland nach Jerusalem, die sprachen: Wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, ihm zu huldigen.“

Mt 2,1–2

„Dann berief Herodes die Weisen heimlich und erforschte genau von ihnen die Zeit der Erscheinung des Sternes; und er sandte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht genau nach dem Kind! Wenn ihr es aber gefunden habt, so berichtet es mir, damit auch ich komme und ihm huldige. Sie aber zogen hin, als sie den König gehört hatten. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam und oben über der Stelle stand, wo das Kind war. Als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude.“

Mt 2,7–10

Die Kometen-These

Papke befasst sich zunächst mit der alten These, der Stern von Bethlehem sei ein Komet gewesen. Er schreibt dazu:

„Wegen der damals in der ganzen Ökumene bezeugten Kometomanie hielten Gelehrte es nicht für ausgeschlossen, daß auch der ,Stern von Bethlehem‘ ein Komet gewesen ist, der die Magier zum Aufbruch ins Gelobte Land veranlasst hat. Einer der ersten, der diese Ansicht vertrat, war der Kirchenlehrer und Vorsteher der Theologenschule von Cäsarea Origenes (um 185–253/54). Im ersten Buch seiner ,acht Bücher gegen Kelsos‘ schreibt er:

,Wir sind der Meinung, daß ,der im Osten gesehene Stern‘ … keinem der gewöhnlichen glich, weder einem der Fixsterne noch einem in den unteren Sphären (Planeten), daß er vielmehr jener Art von Sternen angehörte, die von Zeit zu Zeit erscheinen und Kometen oder Schweifsterne oder Bartsterne oder Faßsterne heißen, oder wie nur immer die Griechen ihre verschiedene Gestalt zu bezeichnen pflegen.‘“ Contra Celsum, I, 58“ [Hervorh. d. O., kursiv]

Papke, Das Zeichen des Messias, S. 23

Papke verwirft dann diese These mit der Begründung, dass ein Komet im Volksglauben jedoch allgemein Unheil verhieß4 und dass der Stern von Bethlehem in Jerusalem gar nicht auffiel, während ein Komet auch in Jerusalem Eindruck erzeugt hätte5. Er schreibt:

„Man hat sich – aus gutem Grund, wie ich zeigte – heute in der Wissenschaft von der Vorstellung gelöst, der Stern der Magier könnte ein Komet gewesen sein.“

Papke, Das Zeichen des Messias, S. 25

Die Planeten-Konjunktions-These

Er beschäftigt sich dann mit der heute allgemein vertretenen These, dass es sich bei dem Stern von Bethlehem um eine Konjunktion der Planeten Jupiter und Saturn im Sternbild der Fische handelte. Papke schreibt:

„Statt dessen treten die Gelehrten nun fast einhellig für eine seltene Planetenkonstellation ein, die den astronomisch gebildeten Magiern sofort aufgefallen sei, von der aber die normalen Sterblichen keine Notiz genommen hätten. Gemeint ist jenes dreimalige Zusammentreffen der Planeten Jupiter und Saturn im Sternbild der Fische innerhalb von sechs Monaten im Jahre 7 v. Chr., die sogenannte große Konjunktion, auf die schon Johannes Kepler (1571–1630) aufmerksam gemacht hat […] Im Dezember des Jahres 1603 erregte eine Konjunktion von Jupiter und Saturn beim Sternbild des Skorpions die Aufmerksamkeit gelehrter Kreise. Im September des folgenden Jahres trat Mars an die beiden Planeten heran, und kurz darauf, am 10. Oktober 1604, erschien ein ,neuer Stern‘ (stella nova) […] nur knapp zehn Grad von der Stelle entfernt, wo im Jahr zuvor die große Konjunktion stattgefunden hatte […] Diese nova stella6 hatte die Helligkeit eines Sternes erster Größe, die nur allmählich abnahm, bis der Stern Ende Oktober 1605, nach über einem Jahr, nur noch schwach zu sehen war und im März 1606 schließlich den Augen ganz entschwand.

Kepler war geneigt, beide Phänomene in einen ursächlichen Zusammenhang zu bringen, und meinte fälschlich, der ,neue Stern‘, den wir heute eine Supernova nennen, sei gleichsam durch jene scheinbare Begegnung der beiden Planeten verursacht worden, was aufgrund der astronomischen Gegebenheiten natürlich unmöglich war. Wir wissen heute, daß eine Supernova durch eine plötzliche, gewaltige Lichtemission eines weit von unserem Sonnensystem (der Sonne und den Planeten) entfernten Fixsternes hervorgerufen wird. Ist die scheinbare Helligkeit eines solchen Sterns vor dem geballten Energieausbruch zu gering gewesen, um vom menschlichen Auge wahrgenommen zu werden, dann kann der Betrachter sehr wohl den Eindruck gewinnen, ein ,neuer‘ Stern, eine Nova (stella), sei am Himmel erschienen.

Nun schrieb bereits fünf Jahrhunderte vor Kepler der bedeutendste rabbinische Gelehrte des Mittelalters, Maimonides (1135–1204), der ,wahre‘ Messias werde erscheinen, wenn eine Konjunktion von Jupiter und Saturn im Zeichen der Fische eintreten würde.“ [Hervorh. d. O., kursiv]

Papke, Das Zeichen des Messias, S. 25–28

Papke schreibt weiter:

„Im Jahre 1605 erschien ein Traktat des polnischen Astronomen Laurentius Suslyga, in dem dieser nachzuweisen versuchte, daß der Beginn der christlichen Ära vier Jahre früher anzusetzen sei. Kepler schloss sich dieser Meinung an. Als er zurückrechnete, fand er, dass im Jahre 7 v.Chr. Jupiter und Saturn sich im Laufe eines halben Jahres dreimal im Sternbild Fische begegneten und im Jahre 6 v.Chr. Mars die beiden Planten überholte. Er zog analog daraus den Schluß, daß kurz danach ein ,neuer Stern‘ erschienen sei, der die Magier veranlaßt habe, nach Jerusalem zu ziehen, um dem neugeborenen König der Juden zu huldigen.

Diese Verknüpfung einer Planetenkonjunktion mit dem Ausbruch einer Supernova war, wie wir oben schon festgestellt haben, aus astrophysikalischen Gründen unhaltbar.

Umso eifriger haben moderne Gelehrte die große Konjunktion des Jahres 7 v. Chr. aufgegriffen und die dreifache Begegnung von Jupiter und Saturn in den Fischen am 27. Mai, 6. Oktober und 1. Dezember selbst für den Stern der Magier gehalten […].

Diese Deutung steht jedoch im krassen Widerspruch zum Bericht des Matthäus. Denn der Evangelist spricht viermal von einem einzigen Stern, griechisch: aster (ἀστέρ), den die Magier gesehen haben. Zu behaupten, Jupiter und Saturn könnten als ein Stern aufgefaßt worden sein, entspricht eindeutig nicht der Realität. Die beiden Planeten näherten sich einander nämlich nur bis auf etwa 1 Grad, den doppelten scheinbaren Durchmesser des Vollmondes, so daß sie mit bloßem Auge deutlich voneinander getrennt am Himmel zu sehen waren. Hätte der Evangelist diese beiden Sterne im Sinne einer ,Gestirns‘-Konstellation gemeint, dann hätte er dafür das griechische Wort astron (ἀστρον) gewählt. Es kann also aus astronomischem und philologischem Grund der eine Stern der Magier unmöglich jene große Konjunktion zweier Sterne (Planeten) im Jahre 7 v. Chr. gewesen sein. Außerdem unterschieden die Alten damals genau zwischen Fixsternen (asteres) und Planeten (planetes). Matthäus hätte deshalb planes (Singular) oder planetes (Plural) geschrieben, wenn es beim Stern von Bethlehem um einen Planeten oder eine Planeten-Konjunktion gegangen wäre.“ [Hervorh. d. O., kursiv]

Papke, Das Zeichen des Messias, S. 29

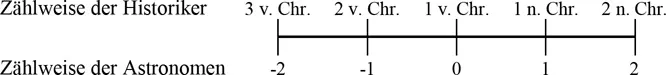

Bryant Tuckerman (1915–2002) gibt in seinem Werk „Planetary, lunar and solar Positions 601 B.C. to A.D. 1” die Positionen der Planeten im Abstand von fünf bzw. zehn Tagen an. Die Historiker kennen kein Jahr 0, die Astronomen dagegen schon.7 Das Jahr 7 v. Chr. entspricht dem Jahr „-6“ der Astronomen.

Tuckerman führt für Saturn und Jupiter für die Zeitpunkte der Konjunktionen folgende Daten an:8

| SATURN | JUPITER | |

| LONG. | LAT. | LONG. | LAT. | Zeitraum |

| 350,56 | -2,31 | 350,36 | -1,32 | 24.05.-6–29.05.-6 |

| 351,19 | -2,35 | 351,75 | -1,36 | 03.06.-6–08.06.-6 |

| 347,30 | -2,73 | 347,49 | -1,75 | 01.10.-6–06.10.-6 |

| 346,62 | -2,71 | 346,38 | -1,72 | 11.10.-6–16.10.-6 |

| 345,38 | -2,53 | 345,33 | -1,48 | 30.11.-6–05.12.-6 |

Zum Zeitpunkt der Konjunktionen verfügten die Planeten zwar etwa über dieselbe geographische Länge (LONG.), in der geographischen Breite (LAT.) bestand aber der bereits angesprochene Unterschied von einem Grad. Johann Schaumberger (1885–1955) schreibt bereits 1935 in einem Ergänzungsheft zu Kuglers „Sterndienst von Babel“ über die Konjunktionen des Jahres 7 v. Chr.:

„In einem zweiten Aufsatz […] zeigte ich […] daß den babylonischen Astronomen natürlich auch die gleichartigen Konjunktionen der Jahre 126 und 66 v. Chr. wohlbekannt waren. Ich mußte aber auch darauf hinweisen, daß die babylonischen Texte keinen Anhalt dafür bieten, daß man an solche Phänomene Erwartungen von der Art knüpfte, wie die Weisen im Evangelium sie beim Erscheinen ihres Sternes hegten; ferner, daß eine Planetenkonjunktion nicht dem gerecht wird, was das Evangelium, namentlich Matth 2, 9, vom Stern der Weisen berichtet.

Wir sind darum nicht berechtigt, den Stern der Weisen mit der Planetenkonjunktion des Jahres 7 v. Chr. (= –6) zu identifizieren.“

Kugler, Sterndienst in Babel III, S. 368

Trotz dieser bekannten Fakten wird heute die Konjunktion von Saturn und Jupiter meist als Stern von Bethlehem angesehen. Papke schreibt dazu weiter:

„Die Verfechter der populären Planeten-Konjunktions-Hypothese scheinen jedoch einige triftige Gründe anzuführen, die beweisen sollen, daß die Magier gerade aufgrund der Begegnung von Jupiter und Saturn im Sternbild der Fische schließen mußten, ein neuer König sei im Lande der Juden geboren worden.

Dabei wird angenommen, die Magier seien babylonische Sternkundige gewesen. In Babylonien habe aber der Planet Jupiter seit alter Zeit als ,Königs‘-Stern gegolten. Saturn dagegen sei in der Astrologie zur Zeitwende als Planet Israels aufgefaßt worden, und das Sternbild der Fische habe man damals dem jüdischen Land zugeordnet.“ [Hervorh. d. O., kursiv] Papke, Das Zeichen des Messias, S. 31

„So oder ähnlich können wir es in fast allen Kommentaren zum Stern von Bethlehem lesen. Kaum jemand wagt die ,wissenschaftlichen‘ Erkenntnisse anzuzweifeln. Schon deshalb nicht, weil die Wissenschaft mit einer kleinen Sensation aufwarten kann; denn im Jahre 1925 veröffentlichte der Assyriologe Paul Schnabel im 36. Band der ,Zeitschrift für Assyriologie‘ [Hervorh. d. O., kursiv] spätbabylonische Keilschrifttafeln des Vorderasiatischen Museums Berlin, die aus Borsippa südlich von Babylon am unteren Euphrat (nicht, wie Schnabel noch meinte, aus Sippur) stammen. Darunter befindet sich auch ein Keilschrifttext, in dem über fünf Monate hinweg die Positionen von Jupiter und Saturn am Fixsternhimmel im Jahr...