- 144 Seiten

- German

- ePUB (handyfreundlich)

- Über iOS und Android verfügbar

eBook - ePub

Über dieses Buch

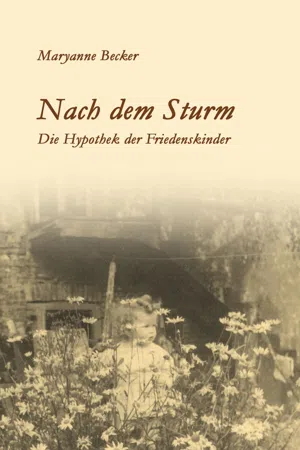

Friedenskinder, das sind die Kinder, die nach Ende des Zweiten Weltkriegs geboren wurden und in der Nachkriegszeit aufwuchsen. Die Autorin hat 13 Frauen und Männer porträtiert. Gemeinsamkeiten und Unterschiede treten zu Tage. Es wird deutlich, dass Kinder von Flüchtlingen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten ihre Fremdheit zu spüren bekamen und nicht selten das Gefühl von Diskriminierung hatten.

Häufig gestellte Fragen

Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.

Derzeit stehen all unsere auf mobile Endgeräte reagierenden ePub-Bücher zum Download über die App zur Verfügung. Die meisten unserer PDFs stehen ebenfalls zum Download bereit; wir arbeiten daran, auch die übrigen PDFs zum Download anzubieten, bei denen dies aktuell noch nicht möglich ist. Weitere Informationen hier.

Perlego bietet zwei Pläne an: Elementar and Erweitert

- Elementar ist ideal für Lernende und Interessierte, die gerne eine Vielzahl von Themen erkunden. Greife auf die Elementar-Bibliothek mit über 800.000 professionellen Titeln und Bestsellern aus den Bereichen Wirtschaft, Persönlichkeitsentwicklung und Geisteswissenschaften zu. Mit unbegrenzter Lesezeit und Standard-Vorlesefunktion.

- Erweitert: Perfekt für Fortgeschrittene Studenten und Akademiker, die uneingeschränkten Zugriff benötigen. Schalte über 1,4 Mio. Bücher in Hunderten von Fachgebieten frei. Der Erweitert-Plan enthält außerdem fortgeschrittene Funktionen wie Premium Read Aloud und Research Assistant.

Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.

Achte auf das Symbol zum Vorlesen in deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.

Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten verwenden, um jederzeit und überall zu lesen – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.

Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.

Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.

Ja, du hast Zugang zu Nach dem Sturm von Maryanne Becker im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Politique et relations internationales & Liberté politique. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.

Information

Porträts – Kindheitsgeschichten

Heimatlos – Anne

Am Ende des Zweiten Weltkriegs waren Annes Eltern gerade 20 Jahre alt, besaßen das Abitur und Kriegserfahrung. Die Mutter als Flakhelferin, der Vater als Soldat an der Westfront. Beide waren streng gläubige Katholiken. Eigentlich hätte der Vater selbst Priester werden sollen, hatte aber zur Enttäuschung seiner Eltern einen anderen Weg gewählt. Sein jüngerer Bruder dagegen erfüllte den Eltern diesen Wunsch.

Dass die Nazis so massiv gegen die Kirche eingeschritten waren, hatte den Vater empört und seine Sympathie für das System deutlich gedämpft, obwohl er »wie alle« von manchen Aspekten des Nationalsozialismus beeindruckt war. Im großbürgerlichen Elternhaus der Mutter dagegen sei auf die Braunhemden und alles, was damit zu tun hatte, herabgesehen worden.

Nach der Heirat lebten die Eltern in einem kleinen Ort im westlichen Eichsfeld, wo Anne 1951 als zweites Kind geboren wurde. Nach der Kapitulation kam das bis 1945 zur preußischen Provinz Sachsen gehörende Gebiet zunächst unter amerikanische Besatzung, fiel dann im Sommer 1945 im Rahmen der Neuordnung Deutschlands durch die Alliierten an die sowjetische Zone, wo 1949 die DDR gegründet wurde.

Der Vater hatte nach dem Krieg ein Lehrerseminar besucht und anschließend eine Anstellung im Dorf erhalten. Nicht nur ihres katholischen Glaubens wegen fühlten sich die jungen Eheleute eingeengt und bevormundet. Der Vater beharrte auf sein Recht der freien Meinungsäußerung und kritisierte offen die politischen und sozialen Verhältnisse im neuen Staat. Als er trotz mehrfacher Verwarnung nicht bereit war, sich zurückzuhalten, drohte ihm die Gefangennahme und Lagerhaft in Sibirien. Dank des Hinweises eines Freundes konnte die Familie in letzter Minute bei Nacht und Nebel fliehen. Mit den beiden zwei und drei Jahre alten Kindern durchquerten sie den von Stacheldrahtzäunen gesäumten, frei gepflügten Streifen Land – die von schussbereiten Soldaten bewachte grüne Grenze – Richtung Westen. Aller Vorsicht zum Trotz wurden die Flüchtenden bemerkt und die Soldaten feuerten mehrere Schüsse auf die Familie ab. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt.

Erste Anlaufstelle für die Familie war das Grenzdurchgangslager Friedland im Landkreis Göttingen. Anschließend siedelten sie in das Flüchtlingslager Massen bei Unna um. Von dort aus wurden sie einige Monate später in einem Schloss im Sauerland einquartiert, wo sie eine kleine Dienstbotenwohnung zugewiesen bekamen.

Um in der neuen Heimat wieder auf eigenen Füßen stehen und den Lebensunterhalt für seine Familie verdienen zu können, musste der Vater zunächst ein Studiensemester in Köln verbringen und erneut die Lehrerprüfung ablegen. Die Mutter, die in der Heimat so glücklich gewesen war, dort mit anderen jungen Familien und Frauen Freundschaften gepflegt und soziale Anerkennung genossen hatte, hockte jetzt fernab von Familie und Freundinnen einsam mit zwei Kleinkindern im Nirgendwo im Sauerland. Alles, was ihr lieb und teuer gewesen war, schien verloren. Die Kinder waren häufig sich selbst überlassen, Anne stand weinend im Bettchen, der ältere Bruder saß stumm und traurig in einer Ecke. Dies klagte die Mutter in Briefen an ihren Mann.

Nach bestandener Abschlussprüfung erhielt der Vater zunächst eine Lehrerstelle in einer kleinen Dorfschule im Bergischen Land, wo die Familie eine Wohnung im Schulgebäude bezog. Aufenthaltsraum war die Wohnküche, wo samstags alle Kinder der inzwischen gewachsenen Familie nacheinander – im selben, auf dem Herd in Töpfen erhitzten Wasser – in einer Zinkwanne gebadet wurden. Der als Wohnzimmer ausgewiesene Raum wurde hier und auch in den folgenden Wohnungen zum Herrenzimmer umfunktioniert, das allein dem Vater vorbehalten war. Niemand durfte diesen Raum ohne seine Aufforderung betreten. Sogar später im eigenen Haus verzichteten Frau und Kinder zugunsten des Vaters auf eine »gute Stube«.

Zu den Lehrerwohnungen gehörte immer ein eigener Garten, wo die Familie Gemüse und Obst anbauen und Hühner halten konnte.

Im Lauf der nächsten Jahre bekam die Familie Zuwachs, zwei Jungen und ein Mädchen gesellten sich hinzu.

Die ersten beiden Schuljahre verbrachte Anne in der kleinen Dorfschule, wo ihr Vater ihr Lehrer war. Ab der dritten Klasse, nach Vaters Versetzung in die Stadt, besuchte sie die dortige Volksschule und wurde erstmals von anderen Lehrern unterrichtet.

Im Fach »Heimatkunde« fehlte dem ansonsten aufgeweckten und intelligenten Mädchen jegliche Vorstellung von diesem Begriff. Annes Frage, ob sie überhaupt eine Heimat hatte, konnte ihre Mutter dem verstörten Kind nicht spontan beantworten.

Sie waren Flüchtlinge. Heimatlose vielleicht? Flüchtlinge waren Randgruppen – selbst dann, wenn sie wie mancherorts einen erheblichen Teil der Bewohner ausmachten –, sie waren schon durch ihr Fremdsein stigmatisiert und diskreditiert. Flüchtling zu sein war ein Makel, der allen Bemühungen zum Trotz – der Ehrgeiz des Vaters war getrieben von dem Bestreben, zu beweisen, dass auch dahergelaufene Flüchtlinge klug sind – haften blieb. Annes jüngster Bruder, der Ende der Fünfzigerjahre in Nordrhein-Westfalen geboren war, wurde noch als Erwachsener, Ende der Siebzigerjahre, als »dieser Flüchtlingsjunge« bezeichnet.

Infolge zäher Bemühungen wurde der Vater schließlich Rektor der größten Schule der Stadt. Diese berufliche Position trug ihm ein hohes Ansehen und Respekt ein. Zu Hause führte er sich allerdings als autoritärer Patriarch auf, dem alle – die Ehefrau ebenso wie die Kinder – zu gehorchen hatten. Er stellte starre Regeln auf und duldete keinerlei Widerspruch. Ehefrau und Kinder bekamen ein kleines Taschengeld, von dem die Kinder auch Geschenke für alle Familienmitglieder an deren Geburts- und Namenstagen kaufen mussten.

Vor den Mahlzeiten mussten Anne und ihre Geschwister dem Vater unaufgefordert die peinlich sauberen Hände zur Kontrolle vorzeigen. Dass sie bei Tisch nur sprechen durften, wenn sie gefragt wurden, verstand sich von selbst.

In materieller Hinsicht hielt der Vater die Familie äußerst knapp: Das Haushaltsgeld war so bemessen, dass die Mutter gerade damit über die Runden kam. Wenn der Vater unterwegs war, gab es Nudeln mit Tomatensoße, ein preiswertes und sättigendes Gericht. Südfrüchte oder Schokolade bekamen die Kinder äußerst selten. Als materielle Not hat Anne das nicht empfunden: »Mir war nicht bewusst, wie verflixt wenig wir hatten. Ich habe nichts vermisst.«

Mitte der Sechzigerjahre kaufte der Vater den ersten Fernseher, der selbstverständlich im Herrenzimmer aufgestellt wurde. Er entwickelte ein ausgeklügeltes System, nach welchem die inzwischen halbwüchsige Anne und ihr älterer Bruder ein paar ausgewählte Sendungen pro Woche sehen durften, wobei diese Erlaubnis nach Gutdünken des Vaters jederzeit außer Kraft gesetzt werden konnte.

Während der Vater über seinen Beruf soziale Kontakte unterhielt, weder klagte noch von früher sprach, fühlte sich die Mutter in der Fremde nach wie vor schmerzlich isoliert und litt oft unter Heimweh. Sie war dann guter Dinge, wenn die Stimmung im Haus entspannt war, was grundsätzlich von Vaters Laune abhing. An solchen Tagen kam es vor, dass sie bei der Hausarbeit fröhliche Lieder sang.

Immer wieder erzählte sie den Kindern von ihren glücklichen Kinder- und Jugendjahren. Als Tochter eines Stadtbaumeisters hatte sie ein sorgenfreies Leben geführt. In der Heimat war ihr Anerkennung und Wertschätzung entgegengebracht worden, hier in der Fremde sahen selbst die ärmsten Einheimischen auf sie – wie auf alle Flüchtlinge – herab.

Dass Eltern in jenen Jahren die Hilfe ihrer Kinder bei der Arbeit in Haus und Hof einforderten, war eher die Regel als eine Ausnahme. Allein für die Wäsche musste ein ganzer Arbeitstag eingeplant werden. Kleidung musste geflickt und Socken mussten gestopft werden. Mädchen wurden der herrschenden Rollenvorstellung entsprechend zur Hilfe im Haushalt und bei der Gartenarbeit herangezogen. Je größer die Kinderschar, umso mehr Hausarbeit war zu erledigen.

Die Tatsache, dass Anne die höhere Schule besuchte, hinderte die Eltern nicht daran, ihr umfangreiche Pflichten im Haus aufzubürden. Als lange Zeit einziges Mädchen – ihre Schwester wurde zehn Jahre nach ihr geboren – musste sie der Mutter von klein auf zur Hand gehen. Zu ihren Aufgaben gehörten das Fegen und Wischen der Fußböden, der Abwasch, das Bettenmachen, das Stapeln der Briketts. Der Mutter half sie beim Wäschewaschen, Kochen und Einwecken. Sie hütete, wickelte und fütterte die kleinen Geschwister, ging sonntags vormittags mit ihnen ins Freie, damit die Mutter eine Weile verschnaufen konnte. Im Garten pflückte sie Obst und Beeren, erntete und putzte das Gemüse. Was sie wirklich hasste, war das Ausmisten des Hühnerstalls.

Dass Anne als Lehrer- bzw. Schulleitertochter aufs Gymnasium gehen würde, war selbstverständlich. Außer ihr wechselte nur ein Mädchen aus ihrer Volksschulklasse, eine Arzttochter, auf die höhere Schule. Anne fiel auf, dass die anderen Mitschülerinnen erst gar nicht zur Aufnahmeprüfung zugelassen wurden. Das erschien ihr ungerecht.

Über die rigide Kleiderordnung des katholischen Nonnen-Gymnasiums, die derjenigen von Annes Elternhaus entsprach, dachte Anne, die heute meist Hosen trägt, damals nicht nach – schließlich waren hier wie dort Hosen für Mädchen tabu.

Obwohl sie eine gute und interessierte Schülerin war, lebte Anne ständig in der Angst, Fehler zu machen und den Zorn des Vaters auf sich zu ziehen. Aus Furcht vor den drohenden Konsequenzen einer schlechten Note – damit war eine Drei gemeint – verspürte sie bei jeder Klassenarbeit Panik, selbst dann, wenn sie den Stoff beherrschte. Anne und ihre Geschwister waren dem Druck und der Willkür des Vaters hilflos ausgeliefert, nicht nur in schulischen Belangen, sondern auch zu Hause. Retrospektiv bezeichnet Anne sich als total verängstigtes Kind, dem niemand zur Seite gestanden habe, weil der Vater Rektor der Schule war. Die Mutter habe ohnehin nicht gegen ihren Mann Position beziehen können.

Der Vater bestimmte und reglementierte jede Einzelheit. Er verwaltete die Finanzen und hielt die Familie kurz. Die Mutter musste jede einzelne Anschaffung, wie z. B. dringend benötigte neue Kleidung für die Kinder, einzeln beim Vater erbitten und wurde nicht selten abgewiesen.

»Mach mal die Augen zu! Was du dann siehst, das gehört dir und sonst gar nichts!« Mit diesem Spruch stellte der Vater regelmäßig die Besitzverhältnisse in der Familie klar.

Eine zentrale Rolle spielte der katholische Glauben in der Familie. Trotz der damit verbundenen rigiden Vorgaben und Einschränkungen wandte Anne sich mit großer Hingabe dem Glauben. Sie besuchte, seit sie in der zweiten Klasse war, jeden Morgen vor der Schule die Messe und ging zur Kommunion.

»Es war die direkte, ganz persönliche Beziehung im Gebet zu einem höheren, über allem stehenden Wesen, das mich, als das kleine Mädchen sah, das ich war. Ein Mädchen, das sich von früh bis spät anstrengte, gut, fleißig und hilfsbereit zu sein und alles richtig zu machen, dem es aber trotzdem zu seinem großen Kummer nie gelang, die Liebe oder auch nur die Anerkennung seines Vaters zu erringen.«

Als Teenager mussten Anne und ihr Bruder jeden Abend im Beisein des Vaters im Herrenzimmer vor dem Kreuz, das an der Wand hing, aus dem Kinderbrevier vorlesen. Jeden Tag gab es einen anderen Text und am Schluss galt es, Gewissenserforschung zu betreiben und zu überlegen, welche Fehler sie – in Gedanken, Worten und Werken – an diesem Tag begangen hatten. All das unter den Augen des Vaters! »Grausig!«

Annes Eltern finanzierten trotz ihres Kinderreichtums die Ausbildung des Onkels im thüringischen Priesterseminar und unterstützten ihn auch später.

Die ältere Schwester des Vaters war Nonne gewesen. Infolge eines Nervenzusammenbruchs während des Krieges war sie von den Nazis in ein Heim verbracht worden und dann der Euthanasie zum Opfer gefallen. »An Lungenentzündung verstorben«, lautete die lapidare Mitteilung an die Familie. Diese verstorbene Tante wurde als Märtyrerin verehrt.

Ein enges und vertrautes Verhältnis verband Anne mit ihrem wenig älteren Bruder. Sie trösteten sich gegenseitig, wenn der häusliche Stress zu arg wurde. Der allzu strenge, herrschsüchtige Vater kam mittags oft entnervt von der Arbeit und ließ seinen Frust an seiner Frau und den Kindern aus.

Als der Vater seine beiden Ältesten einmal beim Streiten erwischte, rastete er aus. Die Kinder flohen auf den Balkon und erwogen, sich hinabzustürzen. Letztendlich hielt der Gedanke, dass Selbstmörder in die Hölle kommen und ewig dort brennen, sie von dem Vorhaben ab. Dies war nicht das erste und einzige Mal, wo Anne und ihr Bruder sich verzweifelt und ungeschützt fühlten.

Mit ihrer Freundin aus Kindertagen verbindet Anne bis zum heutigen Tag eine enge Beziehung. Die »Herzens- und Geistesfreundschaft« entwickelte sich zu Beginn der Gymnasialzeit. Mit dieser Freundin tauschte Anne die geheimsten Gedanken aus, die sie nicht einmal ihrem geliebten Bruder anvertraute.

»Ohne die emotionale und geistige Nähe zu dieser geliebten Freundin in meiner schwierigen, angsterfüllten Kindheit wäre ich wahrscheinlich noch viel kaputter daraus hervorgegangen.«

Die Eltern seien mit ihren eigenen Problemen überfordert gewesen, sodass sie die Kinder mit ihren Bedürfnissen nicht wahrgenommen hätten. Es seien offenbar keine Kapazitäten frei gewesen. Erwachsenwerden hielt Anne nicht für sehr verlockend. Sie empfand das eintönige Leben, sei es im Beruf, wo immer dieselbe Arbeit verrichtet werden musste, oder als Hausfrau und Mutter, die jahrein, jahraus dasselbe zu tun hatte, wenig attraktiv.

»Wegen des unbändig sehnsüchtigen Verlangens nach Anerkennung hat es so geschmerzt, sie nie zu kriegen, egal wie ich mich anstrengte, immer mit dem Gefühl zu leben, nicht gut genug zu sein.«

Das ernste und schüchterne Mädchen war jedoch nicht bereit, dem tyrannischen Vater zu Kreuze zu kriechen. Anne zog sich, wann immer es möglich war, mit Büchern zurück, weil sie so viel Angst vor der Welt hatte.

Die in der Familie gelebte Religiosität eröffnete Anne einerseits die Nähe zu einem höheren Wesen, andererseits war ihr spätestens im Teenageralter die offizielle Religion suspekt, denn sie stellte den Vater als »Ebenbild Gottes« weit über die Mutter und ihre Brüder über sie selbst. Der Katholizismus vermittelte ihr, dass sie als Mädchen weniger wert sei als der blödeste Junge, selbst wenn sie sich noch so anstrenge. Von Gott fühlte sie sich verstanden, aber die Religion empfand sie als Instrument der Unterdrückung.

Im Nachhinein sieht sie darin den Grundstein für ihre grundlegende Offenheit und für die intensive Faszination gegenüber den tieferen Dimensionen im Leben. Nach zwei Semestern Theologiestudium und der profunden Auseinandersetzung mit dem Christentum kehrte sie allen organisierten Religionen den Rücken. So fand sie den Weg zu tief greifenderen und erfüllenderen spirituellen Welten.

Schon früh entwickelte das unter den Launen des Vaters leidende Kind ein Gespür für die Befindlichkeiten anderer. Schließlich war es überlebenswichtig, die Erwartungen des Vaters zu erkennen und seine Stimmung und die damit einhergehende Bedrohung wahrzunehmen, bevor sie offensichtlich wurde. Diese außerordentlich ausgeprägte Fähigkeit, sich in andere Menschen hineinzuversetzen, ihre Gefühle zu spüren, war bei Annes ehrenamtlichem Engagement, das sie von jung an bis zum heutigen Tag im sozialen Bereich betreibt, sehr hilfreich.

Im Elternhaus wurde der Einsat...

Inhaltsverzeichnis

- Über den Autor

- Inhaltsverzeichnis

- Einleitung

- Nachkriegszeit

- Interviewpartner

- Porträts – Kindheitsgeschichten

- Quintessenz

- Dank

- Bibliografie

- Weitere Informationen

- Impressum