- 244 Seiten

- German

- ePUB (handyfreundlich)

- Über iOS und Android verfügbar

eBook - ePub

Über dieses Buch

Mehr als zweitausend Jahre Praxis, Entwicklung und Forschung an Pflanzen bieten genügend Stoff für Anekdoten, kuriose Begebenheiten und sachgemäße Information. Die kurzweilig geschriebenen Kapitel zu vor allem züchterisch-genetischen Inhalten geben Anlass zum Staunen und Schmunzeln, aber auch zum Nachdenken! Die souveräne Auswahl der Themen, Sortierung und ihre prägnante Abhandlung lassen Sachverstand und nötiges Einfühlungsvermögen des Autors erkennen.

Häufig gestellte Fragen

Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.

Derzeit stehen all unsere auf mobile Endgeräte reagierenden ePub-Bücher zum Download über die App zur Verfügung. Die meisten unserer PDFs stehen ebenfalls zum Download bereit; wir arbeiten daran, auch die übrigen PDFs zum Download anzubieten, bei denen dies aktuell noch nicht möglich ist. Weitere Informationen hier.

Perlego bietet zwei Pläne an: Elementar and Erweitert

- Elementar ist ideal für Lernende und Interessierte, die gerne eine Vielzahl von Themen erkunden. Greife auf die Elementar-Bibliothek mit über 800.000 professionellen Titeln und Bestsellern aus den Bereichen Wirtschaft, Persönlichkeitsentwicklung und Geisteswissenschaften zu. Mit unbegrenzter Lesezeit und Standard-Vorlesefunktion.

- Erweitert: Perfekt für Fortgeschrittene Studenten und Akademiker, die uneingeschränkten Zugriff benötigen. Schalte über 1,4 Mio. Bücher in Hunderten von Fachgebieten frei. Der Erweitert-Plan enthält außerdem fortgeschrittene Funktionen wie Premium Read Aloud und Research Assistant.

Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.

Achte auf das Symbol zum Vorlesen in deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.

Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten verwenden, um jederzeit und überall zu lesen – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.

Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.

Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.

Ja, du hast Zugang zu Fischtomate von Rolf Schlegel im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Ciencias sociales & Investigación y metodología de las ciencias sociales. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.

Information

Physiologie

Raub des Mitochondriums

Das pralle Leben auf der Erde basiert auf mikroskopisch kleinen „Maschinen“ der Pflanzen – den Photosystemen. Rund 700 Mrd. Tonnen Kohlenstoff stecken insgesamt in allen lebenden Organismen der Erde. Das hat jüngst eine deutschamerikanische Forschergruppe berechnet. Gleichsam den industriellen Kraftwerken produzieren die so genannten Chloroplasten mittels des Chlorophylls aus Sonnenlicht und Kohlendioxid der Luft Sauerstoff und Energie (vgl. Abb. 12).

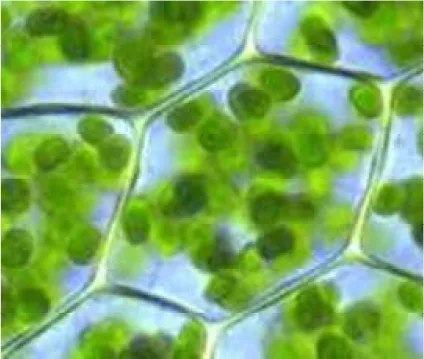

Abbildung 11: Chloroplasten in einer pflanzlichen Zelle. Ort der Photosynthese und Energiegewinnung aus dem Sonnenlicht, Quelle: verändert nach [50]

Der Chloroplast ist eine Organelle in den Blättern der Pflanze. Das Prinzip der Photosynthese wurde bereits vor 3,4 Mrd. Jahren „erfunden“. In den seichten Gebieten der einstigen Ozeane passten sich einzellige Lebewesen in unterschiedlichster Weise den Lebensbedingungen an. Eine Analyse von fossilen Mikroben ergab, dass sie schon urzeitliche Meeresstrände bedeckten.

Fossile Schwefelbakterien wurden im Jahr 2011 in Australien nachgewiesen. In der Urzeit enthielt die Atmosphäre noch nahezu keinen Sauerstoff und die Umgebung kaum nutzbaren Kohlenstoff. Dennoch lieferten die beiden Schlüssel-Substanzen des Lebens den Organismen bereits die erforderlichen Bausteine der Photosynthese. Noch heute zeugen die Stromatolithen vor der Küste Australiens von dieser Lebensform. Unser Mond, der die Gezeiten, d. h. Ebbe und Flut bedingt, hat daran einen großen Anteil. Ohne diese hätte sich vermutlich kein Leben an Land entwickeln können.

Jede Kalorie, die der Mensch über das Essen zu sich nimmt, hat einmal eine Pflanze zu Beginn der Nahrungskette aus Sonnenenergie erzeugt!

Bis vor kurzem wurde vermutet, dass das Chlorophyll A die häufigste Variante in grünen Pflanzen ist. Nur dieses sollte in der Lage sein, die chemische Fabrik der Zelle in Gang zu halten. Seit kurzem weiß man, dass das Chlorophyll D eines speziellen Cyanobakteriums ebenfalls die oxigene Photosynthese ermöglicht. Eine gezielte Suche führte daraufhin zu einer Reihe weiterer Organismen, die dieses Pigment enthalten. In den o. ä. Stromatolithen, d. h. Algenmatten, die zu den ältesten Ökosysteme der Erde gehören, konnten im Jahr 2010 sogar Organismen mit einem noch anderen Chlorophyll-Molekül nachgewiesen werden. Es ist das Chlorophyll F, das langwelliges Infrarotlicht absorbiert. Mit diesem sind nun fünf Varianten des Chlorophylls bekannt.

Es entstanden also Sauerstoff-abhängige und Sauerstoffunabhängige Organismen. Die Unabhängigen verwendeten für ihren Metabolismus Kohlendioxid und Wasserstoff und produzierten das Energie spendende Molekül Adenin-trisphosphat (ATP) über einen biochemischen Prozess, den man Methanogenese nennt. Wasserstoff entwich jedoch in die Stratosphäre, so dass es zu einem Wasserstoffmangel kam. Im Gegensatz dazu produzierten die Sauerstoff-abhängigen Organismen die beiden notwendigen Gase. Sie waren in der Lage, durch Atmung und Glykolyse ATP zu produzieren.

Die Symbiose beider Systeme war evolutionär von Vorteil und setzte sich durch. Der Sauerstoff-unabhängige Organismus, d. h. der „Wirt“, verleibte sich nach und nach den Symbionten vollständig ein, und das sog. Mitochondrium entstand. Der Wirt verlor schrittweise das Vermögen, Methan zu produzieren, da er nun auch Energie in Form von ATP des Symbionten erhielt. So kam es zu einer Abnahme des Methangehaltes in der Atmosphäre.

Ein weiterer Umstand war der, dass zu jener Zeit der Sauerstoffgehalt der Umgebung sehr gering war. In dem Urozean gab es einen Organismus, das Cyanobakterium. Er konnte aus Licht und Kohlendioxid organische Substanzen und Sauerstoff produzieren.

Die Symbiose des Cyanobakteriums mit dem Mitochondrium hatte den Vorteil, dass der Kohlenstoff aus dem Mitochondrium direkt in Sauerstoff umgesetzt werden konnte, welcher für die Atmung notwendig war. So entstand mit großer Wahrscheinlichkeit der Chloroplast (vgl. Abb. 11). Da Licht und Kohlendioxid in großen Mengen vorhanden waren, führte die neue Art der Symbiose zu einer Effizienzsteigerung der Photosynthese. Sauerstoff wurde im Überschuss produziert.

Im Jahr 2010 haben amerikanische Wissenschaftler um Meng CHEN von der Duke University in Durham (USA) ein Gen identifiziert, das diesen Photosynthese-Prozess initiiert. Die lebenswichtigen Funktionen einer Pflanze wie Wachstum und Fortpflanzung sind vom Licht und somit der Photosynthese abhängig. Im Laufe der Evolution entwickelten die Pflanzen eine Reihe von sog. Photorezeptoren, die ihnen Informationen über die Qualität und die Menge des Lichts in der Umgebung vermitteln. Die Anregung der Photorezeptoren führt zur Aktivierung von Genen, die verschiedene Wachstums- und Entwicklungsvorgänge der Pflanze steuern.

Fällt Licht auf die Pflanze, so wird das Gen „Hemera“ (benannt nach der griechischen Göttin des Tages) aktiviert. Es wird ein Eiweiß gebildet, das eine Gruppe von Proteinen zellulär abbaut, die nach der Keimung nicht mehr benötigt wird. Verbleiben diese Proteine in der Zelle, wird der Pflanze weiterhin die Information vermittelt, sich im Dunkeln zu befinden. Das hat fatale Konsequenzen: Pflanzen ohne das Hemera-Gen wachsen zu spindeldürren Albinos heran, die nicht überleben. Zudem stellt man fest, dass das gleiche Protein die Bildung der Chloroplasten in den Keimlingen anregt (vgl. Abb. 11).

Warum sind Pflanzen grün?

Es ist relativ einfach zu beantworten: Die Farbe eines Gegenstandes auf der Erde wird immer durch die Lichtfarbe bestimmt, den der Gegenstand jeweils reflektiert. Für die Photosynthese brauchen die Pflanzen nur das dunkelblaue und orangerote Licht. Das Licht der übrigen Farben wird im wahrsten Sinne des Wortes zurückgeworfen (reflektiert) und erscheint unserem Auge als Mischfarbe. Die Mischfarbe, die alle Lichtfarben außer Dunkelblau und auch nur wenig Orangerot enthält, ist Grün. Dieses Phänomen kann man im Herbst, wenn sich die Blätter bunt färben, noch genauer beobachten. Während dieser Zeit wird das Chlorophyll in den Blättern abgebaut (grün) und andere Pigmente wie Carotine (gelb) und Anthocyane (rot) treten nun hervor. Somit kommen die wechselnden Farben das beliebten „Indian Summer“ zustande. So gesehen sind die roten Blätter des japanischen Ahorns eigentlich auch grün. Das Grün bei solchen Pflanzen wird lediglich durch die o.g. Anthocyane

überdeckt. Letztere sind auch Schutz gegen zu starkes UV-Licht, ähnlich dem Menschen, der eine braune Haut bekommt.

Pflanzen – Profiteure der Klimakatastrophe?

Das Jahr 2011 – der Winter zu kalt, der Sommer zu nass und der Herbst zu trocken. Die globale Klimaerwärmung ist schuld. Oder? Wie kontrovers die Diskussion auch noch immer geführt wird, eines bleibt – der Kohlendioxidgehalt der Atmosphäre steigt und steigt.

Durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe nimmt die CO2-Konzentration seit Beginn des 18. Jh. ständig zu. Verstärkt wird der Anstieg durch die andauernde Abholzung von Wäldern, wodurch die Refixierung von CO2 durch die pflanzliche Photosynthese beschränkt wird.

Bekanntlich bauen Pflanzen mittels der Photosynthese aus CO2, Wasser (H2O) und Photonen der Sonnenstrahlung die Kohlenhydrate auf, die Tieren und somit auch Menschen die benötigte Lebensenergie liefern, wobei die Kohlehydrate sowie ihre Nebenprodukte wieder in CO2 und H2O gespalten werden. Ein faszinierender Energiekreislauf der Natur.

Kohlendioxid ist für die Pflanzen kein Gift, sondern einer der wichtigsten Grundstoffe ihres Lebens. Und je mehr davon vorhanden ist, umso besser für ihr Wachstum. Die Erdatmosphäre enthält gegenwärtig 0,04 Prozent CO2.

Trockene Luft besteht hauptsächlich aus den zwei Gasen, Stickstoff (~78 Vol.%) und Sauerstoff (~21 Vol.%). Daneben gibt es noch die Komponenten Argon (0,9 Vol.%), Kohlenstoffdioxid (0,04 Vol.%), Wasserstoff und andere Gase in Spuren. Wasserdampf ist in wechselnden Mengen (ca. 0,4 Vol.%) enthalten.

Die Pflanzenentwicklung wird tatsächlich durch höhere CO2-Werte gefördert, indem sie die Photosynthese stimulieren. Für die meisten Pflanzen des sog. C3-Typs (z. B. Weizen, Kartoffel etc.) ist die derzeitige CO2-Konzentration sogar suboptimal, d. h. es könnte etwas mehr sein!

Wenn das CO2 auch noch zur Erwärmung der Atmosphäre beiträgt, wäre das für die Pflanzen doppelt angenehm. Dann wäre vielleicht nicht nur der CO2-Gehalt der Atmosphäre optimal, sondern auch das Klima?!

Für die C4-Pflanzen wie Mais oder Sorghum gilt diese Ertragszunahme nicht. Diese profitieren nur hinsichtlich der Wassernutzungseffizienz: Sie können nämlich bei erhöhtem CO2 ihre Spaltöffnungen, die Stomata, stärker schließen und verlieren deshalb pro Menge akquirierten CO2 weniger Wasser.

Die Pflanzenphysiologen konnten bislang nachweisen, dass eine beschleunigte Entwicklung der Pflanzen, insbesondere Jungpflanzen, und eine Steigerung des Ertrages bei erhöhtem CO2-Gehalt möglich sind. Allerdings fällt gleichzeitig der Proteinanteil in der Erntesubstanz.

Man könnte den Eindruck gewinnen, dass die etablierten Pflanzenarten nicht so recht auf einen erhöhten CO2-Gehalt eingestellt sind…

Olive – Verlierer der globalen Erwärmung

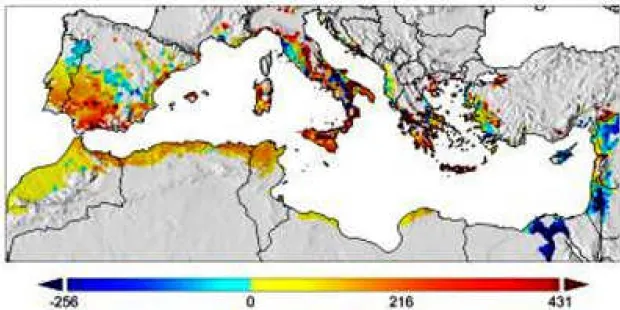

Die weltweite Klimaveränderung könnte dazu führen, dass der Olivenanbau in kleineren und weniger profitablen Anbaugebieten aufgegeben wird. Dies könnte wiederum negative ökologische Folgen haben, denn der Olivenanbau bildet eine wichtige Facette in der Natur einiger Länder des Mittelmeerraumes. Durch den Verlust von Anbaugebieten könnte das Risiko für Brände und Bodenerosion steigen (vgl. Abb. 12).

Wie man weiß, besitzt der Olivenbaum Symbolcharakter für viele Menschen des Mittelmeergebietes. Die uralte Kulturpflanze versorgte sie seit Jahrtausenden mit ihren würzigen Früchten und Öl.

Modelluntersuchen zeigen, dass das veränderte Klima eine Verschiebung von Anbauzonen nach sich zieht. Die Durchschnittstemperaturen im Zeitraum von 2030 bis 2060 werden vermutlich um etwa 1,8 °C steigen. Das hat einen direkten Effekt auf das Pflanzenwachstum und damit eine indirekte Wirkung auf den Olivenertrag. Zudem beeinflusst er maßgeblich die Entwicklung eines bedeutenden Schädlings: der Olivenfliege (Bactrocera oleae). Den Modellen zufolge wird der Ertrag der Olivenbäume über die gesamte Mittelmeerregion hinweg betrachtet um 4,1 Prozent steigen. Den Olivenfliegen soll der Effekt des Klimawandels umfassend gesehen eher nicht gut bekommen – ihr Bestand wird sich um 8 Prozent verringern. Unterm Strich ergebe sich damit ein Nettozuwachs der Olivenproduktion im Mittelmeerraum um 9,6 Prozent. Das ist die gute Nachricht. Die weniger gute ist, dass sich zwar in Nordafrika der Ertragszuwachs zirka 41 Prozent belaufen wird, weil der Schädling sich hier schlechter entwickeln kann. Im Mittleren Osten hingegen könnten die Erträge den Prognosen zufolge um 7,2 Prozent einbrechen, weil der Klimawandel hier der Olivenfliege gute Bedingungen bescheren könnte. [22]

Abbildung 12: Olivenanbaugebiete im Mittelmeerraum. Rot bis gelb markierte Bereiche, in denen die Olivenerträge vorraussichtlich steigen; in blau gefärbten werden sie künftig fallen. Quelle: [22]

Schnelle Pflanzen

Das schnellste Wachstum zeigen einige der 45 Arten der Bambusgräser (Poaceae). Bei der Art Phyllostachys edulis syn. P. bambusoides schießen die Sprosse pro Tag bis zu 121cm in die Höhe, was einer Geschwindigkeit von weniger 0,05 m/h entspricht. Das wurde an der Universität Kyoto (Japan) gefunden. Dieser Bambus wird hauptsächlich in Japan kultiviert. Die Einheimischen nennen ihn Madake. Hier kann man das – sprichwörtliche – Gras nicht wachsen hören, sondern sehen!

Viele Bambusarten bilden ein dic...

Inhaltsverzeichnis

- Einleitung

- Inhaltsverzeichnis

- Namen, Botanik & Taxonomie

- Zytologie

- Morphologie

- Verbreitung & Ökologie

- Physiologie

- Züchtung & Vererbung

- Gentechnik & Biotechnologie

- Nutzung von Pflanzen

- Wissenschaft & Forschung

- WWW, Blog & Twitter

- Bibliographie

- Impressum