![]()

KAPITEL 1

Einleitung

Das Dorf Rauischholzhausen mit seinem Schloss ist heute ein Ortsteil der Gemeinde Ebsdorfergrund im Kreis Marburg-Biedenkopf und hat etwa 1075 Einwohner.1 Ungefähr 12 km von Marburg entfernt gelegen, blickt der Ort auf eine lange Geschichte zurück. Er liegt in einem der hessischen Lössgebiete und gehörte seit der Bronzezeit, mit Amöneburg als Mittelpunkt, zu den Siedlungsschwerpunkten Oberhessens. Uralte wichtige Straßenzüge (Lange Hessen, Mardorfer Straße) führten durch das Amöneburger Becken und den Ebsdorfer Grund.2 Die Nähe der starken Festung Amöneburg, die ab dem 12. Jahrhundert zum Erzbistum Mainz gehörte, sowie die Präsenz der Landgrafen von Hessen in Marburg hatten im Laufe der Jahrhunderte immer wieder die Geschicke des Dorfes Holzhausen3 mit bestimmt. Die verschiedenen Lehenszugehörigkeiten innerhalb des Ortes waren über Jahrhunderte Anlass zu Auseinandersetzungen um Besitztümer und Rechte gewesen.4

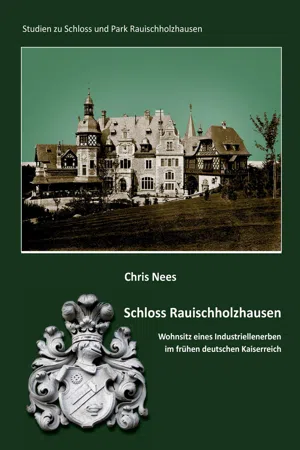

Als Ferdinand Eduard von Stumm Mitte März 1873 das Gut der Rau von Holzhausen erwarb,5 waren diese unruhigen Zeiten lange vorüber. Das Dorf war dem Kreis Kirchhain zugeordnet und politisch nicht mehr von Interesse.6 Stumm wählte als Standort für sein Schloss die Anhöhe am Abhang des Rüfltales über dem südlichen Ortsrand von Holzhausen. Landschaftlich galt die Lage als nicht sonderlich attraktiv.7 Aber Stumm schuf hier in wenigen Jahren ein heute noch beeindruckendes Ensemble von Schloss und Park, das unter Aspekten der Landschaftsgestaltung auch das nähere Umfeld des Anwesens (Dorf, Straßen, Wälder) mit einbezog und veränderte.

Bisher fehlte eine Gesamtdarstellung von Schloss Rauischholzhausen, die sich neben einer genaueren Untersuchung der Architektur mit der Ausstattung und der Geschichte des Schlosses befasst. Dies ist Gegenstand des vorliegenden Buches, das in etwas veränderter Form im Jahr 2005 als Magisterarbeit im Fach Kunstgeschichte an der Justus-Liebig-Universität in Gießen vorgelegt wurde.

Neben kunsthistorischen Fragestellungen sind bei der Bearbeitung historische und gesellschaftliche Aspekte zu berücksichtigen. Was machte einen repräsentativen Wohnsitz im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts aus? Die Wahl der Architekturformen, des Raumprogramms und der Innenausstattung erfolgte nicht beliebig. Neben einer Bestandsaufnahme ist zu klären, an welchen Vorbildern sich der Bauherr orientierte und weshalb. Welche Rolle spielte sein finanzieller Hintergrund und die familiäre Herkunft?Diese beiden Faktoren bestimmen zwei fellos das Ausmaßan „Prachtentfaltung“ in einem persönlichen Wohnumfeld. Mitglieder der Familie von Stumm gehörten zur gesellschaftlichen und politischen Elite des 19. Jahrhunderts. Wie wirkten sich aktuelle politische Konstellationen auf Ferdinand Eduard von Stumms Leben und Wohnen aus?

Die Baugeschichte des Schlosses und seine architektonische Prägung erfolgte nicht nur durch einen Architekten und in einer Bauphase. So soll zum einen soweit als möglich eine chronologische Baugeschichte von Schloss Holzhausen, zum anderen eine architekturhistorische Einordnung des Schlosskomplexes erstellt werden.

Unterlagen zum Schlossbau selbst, sowohl zum Außenbau als auch zur Innenraumgestaltung sind nur sehr lückenhaft erhalten. Es fanden sich bisher keine Aufträge oder Rechnungen. Pläne aus verschiedenen Bauphasen und von unterschiedlichen Architekten sind nur unvollständig überliefert. Von zentraler Bedeutung erwies sich in vieler Hinsicht die Auswertung eines Skizzenbuches von Ferdinand Eduard von Stumm („Sketch-Book“),8 die Hinweise auf die Rolle des Bauherrn für die Gesamtkonzeption gab.

Des weiteren sind die Fotoalben zu nennen: Im Universitätsarchiv Gießen befinden sich zwei großformatige Alben aus dem Besitz der Familie von Stumm. Im ersten sind Aufnahmen bis 1885 enthalten. Das zweite Album („25 Jahre Holzhausen. 1879–1904“) dokumentiert zusätzlich wichtige spätere Baumaßnahmen. Die frühesten Aufnahmen zeigen den Rohbau und den jungen Park ab 1875, die spätesten, nicht mehr datiert, müssen teilweise noch nach 1904 entstanden sein. Insgesamt geben die Fotos vor allem Aufschlüsse über die Baufortschritte, die Park- und Innenraumgestaltung sowie über die vorgenommenen Veränderungen im Haus.10

Die Tage- und Kalenderbücher von Ferdinand Eduard von Stumm und seiner Frau Pauline von Stumm befinden sich als Depositum der Familie im Universitätsarchiv Gießen. Es sind insgesamt 86 Bände, die einen Zeitraum zwischen 1860 und 1943 (mit Lücken) umfassen und in späteren Jahren teilweise auch in englisch, französisch oder spanisch geschrieben sind. Die Tagebücher Ferdinand Eduard von Stumms wurden für die Jahre 1874–1876, in denen bauentscheidende Fragen zu lösen waren, durchgesehen. Angaben zu Konzeption des Schlossbaus oder zu irgendwelchen Überlegungen im Zusammenhang mit dem Bau konnten in dem genannten Zeitraum nicht gefunden werden. In Bezug auf Holzhausen beschränkte sich Stumm auf allgemeine Bemerkungen und Klagen. Ein Grund dürfte in der Tatsache zu suchen sein, dass er vorwiegend im monatlichen Rückblick, oft ohne exakte Datierung schrieb. Es ging ihm vorrangig um Notierung von Fakten. Erschlossen werden können aus den Tagebüchern seine Aufenthalte in Holzhausen und ihre Dauer. Die Auswertung der Tagebücher seiner Frau Pauline von Stumm erwies sich als ergiebiger, allerdings entstanden sie erst nach ihrer Heirat im September 1879, als der wesentliche Teil des Schlosses bereits gebaut war. Aus Pauline von Stumms Aufzeichnungen sind genaue Daten zu entnehmen, vor allem aber konkrete Einzelheiten über Veränderungen am Schloss, Renovierungen, Besuche, Reisen und Familienleben.

Die in der Zentralbibliothek Zürich aufbewahrten Briefe sowie die Lebenserinnerungen von Alfred Friedrich Bluntschli, dem wichtigsten Architekten des Schlosses, erlauben eine genaue Datierung der Fertigstellung und enthalten Angaben über die am Bau beteiligten Architekten.

Informationen aus all diesen unterschiedlichen Quellen sind ausgewertet, um damit so weit als möglich die Baugeschichte des Schlosses zu rekonstruieren. Zudem war die Zuständigkeit der einzelnen Architekten für die verschiedenen Gebäudeteile zu klären und die Rolle des Bauherrn für die Konzeption zu untersuchen. Die bei Schloss Rauischholzhausen trotz aller überreichen Formvielfalt zu bewundernde harmonische Einheit des Gesamtkomplexes sollte begründet und in die zeitgenössische Architekturtheorie und Architekturgeschichte eingeordnet werden.

Für Teilaspekte dieser Untersuchung konnte auf einschlägige Vorarbeiten zu Rauischholzhausen zurückgegriffen werden. Genannt seien die ethnologische Arbeit von Gabriele Schlimmermann. Ausgehend von zahlreichen Erstaufschlüssen zeichnet sie die im Zusammenhang mit der Etablierung Stumms in Holzhausen entstandenen Konflikte mit der Gemeinde und einzelnen Personengruppen im Dorf nach. Ihre Arbeit enthält gerade für die Zeit bis 1892 Aspekte, die sich für das vorliegende Thema als fruchtbar erwiesen. Zu erwähnen sind auch die darin enthaltenen weiterführenden Hinweise auf das gesellschaftliche und finanzielle Umfeld der Familie Stumm. Eine Vorstellung von der sehr qualitätvollen Ausstattung des Schlosshofes, der Terrassen und des Parks mit alten und neuzeitlichen Aufsätzen, Gefäßen, Vasen, Postamenten, Konsolen und Skulpturen vermittelt der von Matthias Recke erstellte Bestandskatalog. Ein wesentlicher Teil der noch vor Ort erhaltenen Reste der berühmten Sammlung des Erbauers von Schloss Holzhausen wird in dieser Arbeit dokumentiert. Hermann Deuker gibt Hinweise zu Baugeschichte und Ausstattung des Schlosses. Seine Schilderungen zum Leben der Stumms im Schloss Holzhausen beruhen teilweise auf eigener Erinnerung. Für die Geschichte des Dorfes, das Ferdinand Eduard von Stumm als neuen Gutsherren begrüßte, ist das „Heimatbuch“ von Franz Kaiser auf Grund des dort zusammengetragenen Materials von Bedeutung.11 Auf monographische Arbeiten zu den von Stumm beauftragten Architekten, zum Komplex des Fachwerkbaus und der Architektur des Historismus allgemein konnte jeweils zurückgegriffen werden.12

Bei den Recherchen zur Arbeit wurde ich von vielen Seiten mit Interesse und Freundlichkeit unterstützt. Bernd Becker und seine Mitarbeiterinnen vom Liegenschaftsamt der Universität Gießen stellten mir ihre Unterlagen unbürokratisch zur Verfügung. Ingrid Binot (Rauischholzhausen) half bei der Datierung und gab wichtige Hinweise zu alten Fotografien, Dr. Mareike Bückling (Liebieghaus Frankfurt) half bei der kunsthistorischen Einordnung der Bacchusbüste; Else Deuker (Rauischholzhausen) ermöglichte mir den Einblick in das Archiv ihres verstorbenen Mannes Hermann Deuker; Dr. Eva-Marie Felschow und Thorsten Dette (Universitätsarchiv Gießen) machten mir Archivunterlagen zu Schloss Holzhausen zugänglich; Annemarie Fritz (Landesamt für Denkmalpflege Marburg) unterstützte mich bei meinen Recherchen; Hartwig Goerss (Rauischholzhausen) konnte mir auf Grund seiner langen Beschäftigung mit dem Besitz Stumm interessante Hinweise geben; Andreas Gehlert (Frankfurt) danke ich für seine Hinweise zum Reiterbild im Großen Salon; Maja B. Häderli (Deutsches Kunsthistorisches Institut Florenz) half mit Auskünften; Ruth Häusler (Handschriftenabteilung der Zentralbibliothek Zürich) suchte für mich die entsprechenden Unterlagen im Familienarchiv Bluntschli; Karl Henkel und Klaus Ried (Rauischholzhausen) danke ich ebenso wie Architekt Gustav Jung (Bad Nauheim), der mich bei Fragen zu den Bauplänen beriet; Daniel Kelterbaum (Geologisches Institut Marburg) klärte die für die Fundamentierung wesentlichen geologischen Fakten; Gabriele Schlimmermann stellte mir Auszüge aus den Tagebüchern Pauline von Stumms zur Verfügung; Marianne Senft (Darmstadt) half bei Transkriptionen; Katharina Thiersch, (Oberkonservatorin Marburg) informierte mich über durchgeführte Restaurierungen im Schloss; Holzbildhauer Bernhard Vogeler (Düdelsheim) bestimmte die verwendeten Holzarten und Handwerkstechniken; Gartenarchitektin Barbara Vogt (Frankfurt) wies mich auf Besonderheiten der Siesmayerschen Parkanlage in Rauischholzhausen hin.

Prof. Dr. Heinrich Zankl (Geologisches Institut Marburg) war so freundlich, mir die noch im Schloss befindlichen Marmorsorten zu bestimmen. Ihnen allen gilt mein herzlicher Dank.

Dr. Matthias Recke vom Institut für Klassische Archäologie (Altertumswissenschaften) Gießen machte nach meinen Angaben den größten Teil der Aufnahmen, Reproduktionen und das erste Layout des Buches.

Abschließend zwei Hinweise zur verwendeten Terminologie im Zusammenhang mit Schloss und Familie. Für das Schloss finden sich in der Vergangenheit drei Namen. Die Familie von Stumm sprach nachweislich stets von Schloss Holzhausen, auch noch als der Ort 1934 im Zusammenhang mit der Gebietsreform den Namen Rauischholzhausen erhielt.13 Zeitweise war später der offizielle Name Schloss Neu-Potsdam in Gebrauch, nach dem zum Schloss gehörenden Ortsteil Neu-Potsdam. In der Arbeit wird im direkten Zusammenhang mit der Familie von Stumm der Name Schloss Holzhausen bevorzugt, in anderem auch der heutige Name verwandt.

Obwohl die Erhebung Ferdinand Eduard Stumms in den Adelsstand erst 1888 erfolgte, wird hier weitgehend die spätere Form des Namens, also „von Stumm“ gebraucht, da ein rein chronologischer Aufbau der Arbeit inhaltlich nicht möglich und sinnvoll war.