- 100 Seiten

- German

- ePUB (handyfreundlich)

- Über iOS und Android verfügbar

eBook - ePub

Über dieses Buch

In seinem Reiseführer "Rheinreise von Basel bis Düsseldorf" (6. Aufl. 1849) beschrieb Karl Baedeker auch einen Abstecher in das Lahntal. Anhand seiner kurzen Angaben werden die Orte von Niederlahnstein bis Villmar, darunter Nievern, Bad Ems, Dausenau, Nassau, Obernhof, Laurenburg, Geilnau, Balduinstein, Fachingen, Diez und Limburg ausführlich mit ihrer Geschichte vorgestellt - als Anregung zu einer Reise auch mit der Bahn im 21. Jahrhundert.

Häufig gestellte Fragen

Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.

Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.

Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert

- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.

- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.

Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.

Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.

Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Ja, du hast Zugang zu Als Karl Baedeker durch das Lahntal reiste von Georg Schwedt im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Persönliche Entwicklung & Reisen. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.

Information

Das Kapitel 24.:

Ems und das Lahnthal

Baedeker beginnt seinen Ausflug in das Lahntal von Ehrenbreitstein aus nach Ems und berichtet, dass es drei Wege nach Ems gäbe – den Fußweg in gerader Richtung über das Gebirge über die Dörfer Arzheim und Fachbach (2 St., ohne Führer nicht leicht zu finden); die alte Landstraße um den Ehrenbreitstein die Höhen hinan (4 St.); und die neue Landstraße, welche stets in der Ebene bleibt, über Pfaffendorf, Horchheim und Niederlahnstein…

Die heutige Bundesstraße 260 beginnt als Abzweigung von der B 42 bei Lahnstein – in Sichtweite der Mündung der Lahn in den Rhein. Sie folgt dem Lauf der Lahn über Fachbach nach Bad Ems und dann über Dausenau bis Nassau, wo sie das Lahntal verlässt. Von Bad Ems über Walluf hinaus bis Wiesbaden wird die Straße auch als Bäderstraße Taunus bezeichnet, die seit Ende des 18. Jahrhunderts als Schwalbacher Straße durch Wiesbaden führt.

Niederlahnstein

Wir beginnen unsere Reise nach Baedekers Reiseführer in Niederlahnstein – auf diesen Ort weist er in der 6. Auflage wie folgt hin, nachdem er das Schloss Stolzenfels bei Koblenz vorgestellt hat:

Dem Stolzenfels gegenüber mündet die Lahn. Rechts der Mündung erhebt sich einsam aus Bäumen die alte St. Johanniskirche. Einer ihrer Thürme, der östliche ist kürzlich eingestürzt. Schon von den Schweden zum Theil zerstört, ist die Kirche während der 40jährigen Dauer eines Prozesses über die Verpflichtung des Zehntbesitzes zur Unterhaltung derselben gänzlich zerfallen. Wie oft brachen sich schäumend die Wogen, wie oft donnernd die Eismassen der Lahn, des Rheines, ja der zurückgedrängten Mosel an ihrem Fuße; und noch stehen ihre Grundfesten unerschüttert. Jahrhunderte sah diese Kirche vorüberziehen, fromme Kreuzfahrer an ihren Altären beten, wilde Schweden die Heiligenbilder zertrümmern und durch sonderbaren Wechsel der Zeit, Kalmucken und Baschkiren zu Allah beten! Denn hier ging am 1. Januar 1814 der russische General St. Priest über den Rhein.

Guillaume Emmanuel Guignard Vicomte de Saint-Priest (1776-1814) war ein französischer General in russischen Diensten. Er diente unter dem russischen Zaren Alexander I. in den Napoleonischen Kriegen. Er zeichnete sich bei der Belagerung von Koblenz und Main aus. An ihn erinnert ein kurioses Zeugnis der Napoleonischen Kriege am 1812 errichteten Kastor-Brunnen auf dem Vorplatz der Basilika St. Kastor in Koblenz. In der Neujahrsnacht auf das Jahr 1814 überquerte das russische Armeekorps unter Saint-Priest am rechten Flügel von Blüchers Schlesischer Armee den Rhein zwischen Neuwied und der Lahnmündung. Die Franzosen hatten Koblenz zuvor geräumt und überließen sie kampflos den Russen. Der Kastor-Brunnen – als Denkmal für den Feldzug gegen die Russen vom französischen Präfekten errichtet und mit einer entsprechenden Inschrift versehen, erhielt den Zusatz (in französ. Sprache) hier dtsch.: „Gesehen und genehmigt durch uns, russischer Kommandant der Stadt Koblenz, am 1. Januar 1814.“

369 erbauten die Römer an der Lahnmündung einen Burgus (eine ursprünglich von den Germanen übernommene Bezeichnung für ein turmartiges kleines Kastell). Er stellte eine Grenzbefestigung und einen Wachtposten für das Kastell Confluentes (Koblenz) dar. Fränkische Adelige bauten nach dem Abzug der Römer die Anlage zu einer Wohnburg aus und errichteten in der Mitte des 9. Jahrhundert auch eine kleine Eigenkirche, deren Fundamente im Mittelschiff der heutigen Kirche gefunden wurden. Zwischen 1130 und 1136 entstand das heutige Kirchengebäude – 1180 wurde ein Flankierungsturm angebaut, der 1844 einstürzte.

Blick auf die St. Johanniskirche mit der Lahnmündung 1819 – Von Christian Georg Schütz, deutscher Maler und Radierer (1758-1823); schuf ab 1804 Illustrationen zur Reiseliteratur.

Dieses Ereignis wird von Baedeker erwähnt. Im Dreißigjährigen Krieg wurde die Kirche, die auch als wehrhaftes Gebäude der Bevölkerung Schutz bot, schwer beschädigt und danach im Stil des Barock umgestaltet. Erneute erhebliche Schänden entstanden bei der Eroberung Kurtriers 1794 durch französische Revolutionstruppen – die Kirche wurde in den folgenden sechs Jahrzehnten zu einer Ruine. Als dann auch noch der genannte nördliche Chorflankenturm einstürzte, war es König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen, der mit Blick von seiner Sommerresidenz Schloss Stolzenfels auf eine Wiederherstellung der Kirche drängte. Die Gemeinde jedoch konnte die Kosten dafür nicht aufbringen. Der Verein für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung in Wiesbaden erklärte sich 1855 jedoch bereit, den Wiederaufbau zu finanzieren, der zwischen 1856 und 1866 durchgeführt wurde. 1907 erfolgten mit der Begründung des Klosters durch Benediktinerinnen Umbauten. 1920 übernahmen die Patres der Kongregation vom Heiligsten Herzen Jesu und Maria Kloster und Kirche.

Heute sind der spätromanischen Basilika der Kirche – zum Bistum Limburg gehörend – das St. Johanniskloster und das private Johannes-Gymnasium Lahnstein angeschlossen. Rheinhochwasser (1993 und 1995) machten noch bis 2005 immer wieder Restaurierungen erforderlich.

Über Niederlahnstein merkte Baedeker nur an:

Niederlahnstein (…) soll sich vormals bis zu ihr, seiner alten Pfarrkirche, ausgedehnt haben. Der Flecken liegt nahe der Mündung der Lahn, die hier den eigentlichen Handelshafen des Herzogthums Nassau bildet, wo Metalle, Früchte, Mineralwasser eingeladen und ausgeführt werden.

(Oberlahnstein beschrieb Baedeker im Kap. 21: Von St. Goar nach Koblenz.)

Auf die Gewinnung von Metallen sowie vor allem von Mineralwasser werden wir auf der weiteren Reise durch das Lahntal noch mehrmals eingehen.

Das historische Wirtshaus an der Lahn wird von Baedeker nicht erwähnt. Auf dem Merianstich in der Topographia Hassiae (1655) ist Niederlahnstein nur am linken Rand unter der Burg Lahneck (C) mit der Kirche (B) zu sehen.

Merianstich mit Nider Lahnstein (B)

Fachbach und Nievern

Von den genannten Wegen nach Ems schrieb Baedeker, dass die neue Landstraße stets in der Ebene bleibe und über Niederlahnstein, dann das anmuthige malerische Lahnthal hinauf bei verschiedenen großen Eisenhütten vorbei, durch die Dörfer Nievern und Fachbach, eine Entfernung von 4 St., welche man zu Wagen in 2 St. zurück legt, nach Ems führe.

Mit Wagen meint er einen zweispännigen Wagen, einen Personenwagen mit Lohnkutscher.

In Nievern hält auch die Regiobahn von Koblenz nach Limburg – ebenso wie in Niederlahnstein.

Zu den Sehenswürdigkeiten im 21. Jahrhundert zählt die Nieverner Hütte, einen Eisenhütte der Fachbacher Insel Oberau. Sie gehörte zu Nievern und ist heute ein Industriedenkmal. (Dokumente im Heimatarchiv Nievern, Schulstraße 13)

Die Nieverner Hütte wurde 1671 gegründet. Eisenerz wurde zunächst mit Holzkohle, später mit Koks zu Roheisen verhüttet. Nach 1882 wurden die Hochöfen stillgelegt und die Hütte in eine Eisengießerei umgewandelt. 1932 wurde sie geschlossen. Seit 1982 ist sie ein Industriedenkmal. Sie liegt in der Denkmalzone Nieverner Hütte auf der Insel Oberau mit historischer Bausubstanz aus der Zeit um 1860 einschließlich der Schleusen- und Hafenanlage.

Der Ort Nievern, 1275 erstmals urkundlich erwähnt, wurde 1629 von den Grafen von der Leyen (s. S. →) zusammen mit Fachbach erworben und ging 1806 an das Herzogtum Nassau, 1866 an das Königreich Preußen.

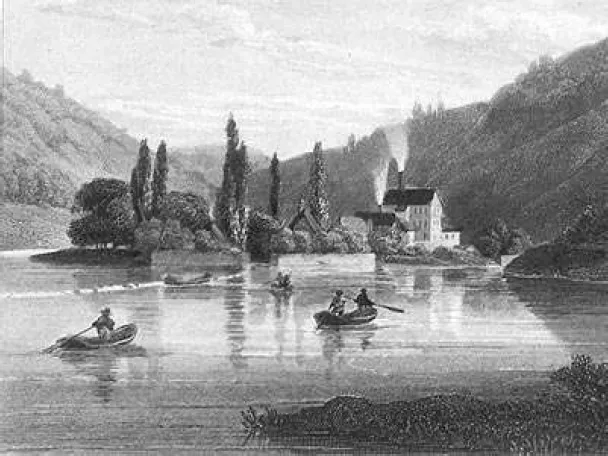

Die Nieverner Hütte auf der Lahninsel im 18. Jahrhundert

Die 1928 errichtete Lahnbrücke sowie die Eisenbahnbrücke zur Hütte Nievern wurden am 25. März 1945 durch Pioniere der deutschen Wehrmacht gesprengt. Nur die Straßenbrücke wurde wenige Jahre später wieder aufgebaut.

Bad Ems

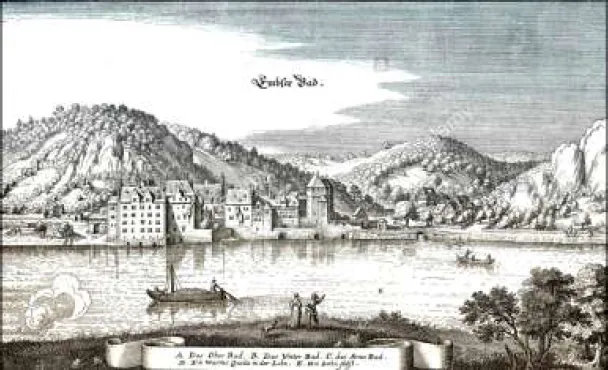

Das Emser Bad im Merian-Kupferstich des 17. Jahrhunderts (Topographia Hassiae 1655)

Im Rheinreise-Führer schrieb Baedeker über

Ems, in Urkunden und zwar als Eigenthum des Grafen von Nassau, Ruprecht II. zuerst 1173, und als warmes Bad 1354, als Eymetz und Empß vorkommend, wurde Jahrhunderte hindurch gemeinschaftlich von Hessen-Darmstadt und Oranien-Nassau verwaltet bis es 1803 dem letzteren ausschließlich zufiel. Die frühere Zerrissenheit des deutschen Reiches verursachte, daß man von dem Orte, wo jetzt die Lahnbrücke zu Ems steht, die sonst gerade keine weite Aussicht gewährt, in acht verschiedener Herren Länder blicken konnte, nämlich in die von Mainz, von Stein, von der Leyen, Trier, Metternich, Nassau-Weilburg, Oranien und Hessen-Darmstadt. Zu Ems hatte am 25. Aug. 1785 der Zusammentritt der Erzbischöfe von Mainz, Trier, Köln und Salzburg statt, welche eine Uebereinkunft, die sogenannte Emser Punctation, entwarfen, um die Rechte der deutschen Bischöfe gegen Eingriffe der päpstlichen Nuntien sicher zu stellen. Obgleich Kaiser Joseph II. seinen Schutz zugesagt hatte, scheiterte die Sache an unvorhergesehenen Hindernissen.

12 Jahre vor Baedekers Rheinreise (6. Auflage) erschien eine frühe Ausgabe des späteren „Volks-Brockhaus“-Lexikons – das Bilder-Conversations-Lexikon für das deutsche Volk. Ein Handbuch zur Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse und zur Unterhaltung“ im Brockhaus-Verlag zu Leipzig mit folgendem Text zu

„Ems, ein berühmter Badeort mit ungefähr 70 gutgebauten, zur Beherbergung von Curgästen geeigneten Häusern, unweit des gleichnamigen Dorfes, in einem engen, romantischen Thale, im Herzogthum Nassau, am rechten Ufer der Lahn gelegen, über die hier eine Schiffbrücke führt. Die warmen Quellen von E., deren es jetzt 15 gibt, waren schon den Römern bekannt, doch später vergessen und erst 1355 ward des sonst Eimetz und Empst genannten Ortes als eines Bades wieder gedacht. Später waren Hessen-Darmstadt und Mainz Besitzer desselben und ließen beide Badehäuser aufführen, was zu Anfang des 17. Jahrh. auch von Nassau-Oranien geschah, und seit 1806 ist Nassau im alleinigen Besitz von E. Durch Vereinigung des ehemaligen hessen-darmstädtischen und nassau-oranischen Badehauses oder Schlosses entstand das jetzige Curhaus, das außer zahlreichen Bädern auch viele Wohnungen für Curgäste enthält und Eigenthum der Regierung ist. Im Armenbad werden arme Kranke ohne Unterschied des Vaterlandes und der Religion unentgeltlich aufgenommen, ärztlich behandelt und verpflegt. (…)“

[Es folgt eine Beschreibung der Quellen und Anwendungen – der Text wird weiter unten zitiert – S. →.]

Zur Emser Punctation ist in „Herders Conversations-Lexikon“ (Band 2, 554/556) von 1854 zu lesen:

„Emser Punctation heißt die am 25. Aug. 1786 [!] unter-zeichnete Uebereinkunft, welche die Erzbischöfe von Mainz, Köln, Trier und Salzburg abschlossen. Sie bezweckte die Ausdehnung der erzbischöfl. Jurisdiction auf Kosten der päpstlichen u. verlangte deßwegen: Abschaffung der päpstlichen Nuntiaturen in Deutschland; Aufhebung der päpstlichen Dispensationen, des Aschaffenburger Concordats, dagegen Wiederherstellung der Gültigkeit der Dekrete des Concils von Basel; Abschaffung oder Modificirung päpstlicher Rechte auf Besetzung von Pfründen in Deutschland; Ausschließung der Ausländer von deutschen Pfründen; Aenderung des Eides, welchen die Bischöfe dem Papste schwören; Herabsetzung der Annaten und Palliumsgelder; endlich Einsetzung von Provincial-Synodalgerichten. Kaiser Joseph II. unterstütze die Erzbischöfe, indessen scheiterte das Ganze an dem Widerstande des Papstes und dem der deutschen Bischöfe, der Erzbischof von Trier sagte sich los und durch die französ. ...

Inhaltsverzeichnis

- Inhaltsverzeichnis

- Vorwort und Einleitung

- Karl Baedeker

- Das Kapitel 24: Ems und das Lahnthal

- Zum Lebenslauf des Heimatforschers Victor Gehler

- Museen zu Karl Baedekers Lahnreise

- Literatur

- Impressum