eBook - ePub

Osdorf - Ostdorp - Oßtorff

Erinnerung an einen geschleiften Ort

- 68 Seiten

- German

- ePUB (handyfreundlich)

- Über iOS und Android verfügbar

eBook - ePub

Osdorf - Ostdorp - Oßtorff

Erinnerung an einen geschleiften Ort

Über dieses Buch

Über einen geschleiften OrtAn der heutigen Osdorfer Straße 1, nahe der Grenze zu Berlin-Lichterfelde, befindet sich neben einer Gutsscheune ein Erinnerungsstein, auf dem zu lesen ist: Hier befand sich einst das Dorf Osdorf. Das Dorf wurde in den 60er Jahren dem DDR-Grenzbau geopfert und ab 1968 mit Ausnahme der Osdorfer Scheune komplett abgerissen. 1369 erstmals urkundlich erwähnt, wurde das märkische Bauerndorf mit seinem Gut besonders ab 1875 durch die ersten hier angelegten Rieselfelder der Berliner Stadtgüter bekannt. Heute gehört Osdorf zum Ortsteil Heinersdorf der Gemeinde Großbeeren. Juni 2003. Das vorliegende Buch informiert über die Geschichte und Hintergründe.

Häufig gestellte Fragen

Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.

Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.

Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert

- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.

- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.

Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.

Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.

Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Ja, du hast Zugang zu Osdorf - Ostdorp - Oßtorff von Jens Leder, RIG Regionale Interessengemeinschaft"Der Teltow" im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Geschichte & Weltgeschichte. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.

Information

Zeitgeschehen an der Grenze zwischen Osdorf und

den Berliner Ortsteilen Lichterfelde und Marienfelde

Eine Zufahrtsstraße nach Osdorf war in Lichterfelde die heutige Schütte-Lanz-Straße, die im Jahre 1933 nach den beiden Luftschiffkonstrukteuren Johann Schütte und Karl Lanz, die 1909 in Mannheim die Gesellschaft für Luftschiffbau gegründet hatten, benannt. Vorher hieß sie Steinstraße, die nicht gepflastert war und bei Regenwetter zu Schlamm aufweichte. Vom Bahnhof Lichterfelde-Ost gelangte der Fußgänger über die Wilhelm- und Heinersdorfer Straße und den Kaiserplatz (heute Saaleckplatz) zu dieser Straße. Während der Anlage der Osdorfer Rieselfelder wurde diese Route, die von 1878 bis 1879 Osdorfer Straße und von 1879 bis 1893 Heinersdorfer Straße hieß, von der zuständigen Berliner Baudeputation, die die Bauarbeiten vor Ort besichtigte, benutzt.

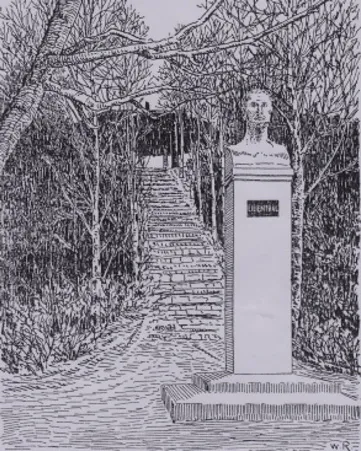

Mit dem neuen Namen wollte man an einen wichtigen Meilenstein der Luftfahrtgeschichte, nämlich an die Flugversuche von Otto Lilienthal (1848-1896) mit verschiedenen Flugapparaten wie z. B. Eindeckern und Doppeldeckern in den Jahren 1894 bis 1896 anknüpfen. Mit insgesamt 18 Flugzeugtypen, von denen welche auch mit einem Kohlensäuremotor angetrieben wurden, unternahm er vom 15 m hohen, aufgeschütteten Hügel, Flugversuche, deren Strecken über viele unbebaute Flächen in Lichterfelde-Süd bis zu 250 m reichten und sogar Osdorf berührten. Später entwickelte sich aus diesem Experimentierort eine Gedenkstätte mit einer Gedenkhalle auf dem Fliegeberg und einer Parkanlage. Gestaltet wurde sie um 1900 vom Lichterfelder Bauverein nach dem Tode von Lilienthal, der bei Stölln in den Rhinower Bergen im Havelland abgestürzt war. Bereichert wurde der Lichterfelder Erinnerungsort durch die Eröffnung der Ausflugsgaststätte Wirtshaus am Karpfenteich im ehemaligen Arbeiterwohnhaus der Ziegelei. Von dort aus konnten die Gäste entweder zu Fuß oder mit dem Pferdewagen sich nach Osdorf und zu den Rieselfeldern begeben. Der Fliegeberg hat seine heutige Gestalt aus vier terrassenförmigen Abstufungen, einer Steintreppe, einer metallenen Säulenhalle mit Ringdach und einer Weltkugel aus Bronze seit 1932. Davor erstreckt sich bis heute ein Wasserbecken.

Entlang der Straße in Richtung Osdorf befanden sich viele Freiflächen, die Berliner Ende der 20er- und Anfang der 30er-Jahre für wenig Geld und auch Wertgegenstände erwerben konnten, um darauf ein Haus oder eine Gartenlaube zu bauen und Gemüse anzupflanzen.

Erstes Lilienthal-Denkmal mit einer Büste von Otto Lilienthal. Quelle: Wilhelm Reichner: Wanderungen durch den Kreis Teltow, Band 2, Berlin 1926, S. 69.

Im Jahre 1931 verpachtete der Bezirk Steglitz drei Ackerflächen mit einer Größe von 23000 m2 und mehrere Ackerparzellen von 1000-2000 m2 an der Osdorfer Gemarkungsgrenze u. a. für Bauzwecke. Wie die Steinstraße war der Jenbacher Weg, welcher seit 1930 offiziell so heißt, an der Stadtgrenze ebenfalls unbefestigt. Westlich der Steinstraße entstand am Jenbacher Weg, der an das Osdorfer Wäldchen grenzt, seit den 20er-Jahren aus abgelagertem Müll wie z. B. Federbetten, Lattenrosten, Holz, Töpfen und anderen Metallgegenständen ein hoher Berg, an dessen Fuße im Westen ein Wäldchen aus Sträuchern und Laubbäumen stand.

Während der Weltwirtschaftskrise schütteten Anfang der 30er-Jahre Arbeiter im Rahmen staatlicher Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen mit Loren ihn mit Humus auf. Das Resultat war ein Rodelberg, auf dem die Kinder gerne Schlitten fuhren. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde er zu einer Stätte politischer Kundgebungen direkt an der DDR-Grenze. Am 16. Juni 1958 fand auf der Bergspitze eine nächtliche Demonstration für eine friedliche Vereinigung Deutschlands auf demokratischer Grundlage mit dem Singen der dritten Strophe des Deutschlandliedes (Einigkeit und Recht und Freiheit) statt. Der Steglitzer Bürgermeister Hansemann und der Intendant des Senders Freies Berlin, Alfred Braun, hielten die Ansprachen. Mitglieder von Sportvereinen entfachten ein Feuer, welches nach Osdorf und weit in den Teltow hineinschien. Ein Jahr später am gleichen Tage wurde auf dem Rodelberg ein Mahnmal aus Sandstein auf einer Rotunde eingeweiht, das an den niedergeschlagenen Arbeiteraufstand am 17. Juni 1953 in der DDR durch das SED-Regime erinnern sollte. Das Gelände zwischen der Osdorfer Straße und dem Rodelberg war als Flakstellung geprägt von Schützengräben, Bombentrichtern und Buschwerk. Lichterfelder errichteten dort 1946 die Kleingartenkolonie Osdorfer Straße, die sich ab 1950 Am Wäldchen nannte. Im Jahre 1947 errichteten die Kleingärtner aus dem Material des Rodelberges und kriegszerstörter Häuser die ersten Lauben, in den sie Gartengeräte aufbewahrten und Schutz vor Unwetter suchten. Das eingeebnete Militärareal gruben sie um und bauten zuallererst Tabak und Kartoffeln, später Obst und Gemüse an, um in den Nachkriegsjahren wegen Lebensmittelknappheit nicht zu verhungern. Bevor die Kleingartenanlage am Jenbacher Weg 1948 einen eigenen Wasseranschluss erhielt, kam das Wasser für die Beete vom Gut Osdorf. Vor der hermetischen Grenzabriegelung im Jahre 1961 waren die Gutsbewohner gern gesehene Gäste auf den Sommerfesten der Kleingärtner.

Kleingartenkolonie Am Wäldchen am Jenbacher Weg. Foto: Jens Leder

Nachdem nach Ende des Zweiten Weltkrieges die deutschlandpolitischen Vorstellungen der Sowjetunion und der westlichen Alliierten USA, Großbritannien und Frankreich auseinandergingen, etablierten sich im wachsenden Kalten Krieg oder Ost-West-Konflikt im Jahre 1949 die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik, womit die deutsche Teilung besiegelt wurde. Beide Staaten gehörten zwei Militär- bündnissen an (NATO und Warschauer Pakt).

Am 26. Mai 1952 schloss die Bundesrepublik mit den westlichen Alliierten den Deutschlandvertrag, der das Besatzungsstatut beenden und ihr die Souveränität verleihen sollte, und am darauffolgenden Tage den Vertrag über die Europäische Verteidigungsgemeinschaft, der sie in ein westliches Verteidigungsbündnis integriert hätte. Beide Verträge traten jedoch nicht in Kraft, da die französische Nationalversammlung sie nicht ratifizierte.

Erst durch das Inkrafttreten der Pariser Verträge im Jahre 1955 erlangte die Bundesrepublik Deutschland Souveränität und wurde Mitglied der NATO. Bereits davor hatten die Westalliierten Stalins Vorschlag, Deutschland militärisch zu neutralisieren und im Anschluss aufgrund gemeinsamer freier Wahlen demokratisch zu gestalten, abgelehnt. In Reaktion auf diese Politik ordnete der Ministerrat der DDR am 26. Mai 1952 die Absperrung der Grenze zur Bundesrepublik an und plante entlang der Westgrenze einen Kontrollstreifen von 10 m, einen Schutzstreifen von 500 m und eine Sperrzone von 5 km an. Mit der Schaffung einer sicheren Demarkationslinie wollte die SED-Führung das Eindringen von Spionen, Terroristen und Schmugglern in die DDR unterbinden. Was die Grenze zu West-Berlin angeht, so blieb sie offen. Vom 27. Mai bis 3. Juni wurden Telefonverbindungen zwischen beiden Teilen der Stadt und die Verbindungsstraßen nach West-Berlin und ins brandenburgische Umland mit Pfählen, Stacheldraht, Erdwällen und Baumsperren gesperrt. Ab dem 1. Juni 1952 war es den Westberlinern untersagt, brandenburgisches Territorium zu betreten, nur der Zugang nach Ost-Berlin war ihnen möglich. An der Osdorfer Straße waren Kontrollposten und Schlagbäume aufgestellt. Die Volkspolizisten fragten als Schikane die Westberliner genau nach dem Grund, Zweck und Ziel der Fahrt ins südliche Umland. Jedoch gab es im Osdorfer Wäldchen einen Schleichweg, der noch offen und unbewacht war und zu dem man über die Schütte-Lanz-Straße und den Jenbacher Weg gelangte. Dieser Pfad führte bis zum Gutshof. Anschließend überquerte man den Marienfelder Weg und einen Querweg in Richtung der Rieselfelder. Über die Obstbaumwege erreichte man die heutige Bundesstraße 101. Vor diesen Maßnahmen existierte aber für kurze Zeit nach Kriegsende noch die Postroute zwischen Marienfelde und Osdorf. Für das Gut war bis 1950 das Postamt in der Marienfelder Kaiserallee zuständig. Marienfelde war der einzige Westberliner Postzustellbezirk, der in das Umland hineinreichte. Von dort aus fuhr der Briefträger per Fahrrad in die DDR und zurück auf einer Strecke von ca. 24 km, wobei er die Marienfelder Allee und auf den Rieselfeldern den Marienfelder Weg benutzte. Nachdem er den Osdorfer Gutswald hinter sich gelassen hatte, erreichte er den Ort Osdorf, wo die Kinder ihn stürmisch begrüßten und ihm die Briefe und Pakete aus der Hand rissen. Seine weiteren Etappen waren waren Heinersdorf und Friederikenhof. Bei seinen kurzen Aufenthalten in den Ortsteilen kam der Briefträger in rege Gespräche mit den Bewohnern, die ihm auch ihre Sorgen mitteilten. Jedoch endete diese Form des Ostwestkontaktes, als Osdorf dem Postamt Großbeeren zugeteilt wurde.

Konsumbaracke (links im Hintergrund) in Osdorf nahe dem Feuerwehrspritzenhaus. Foto: Privatbesitz Helga Gartzki

Osdorfer Straße an der Grenze zu Osdorf mit Schlagbaum, 1959. Foto: Privatbesitz Gisela Meyer

Es ist auch wichtig, etwas über das Geschehen auf der Osdorfer Seite der Grenze vor 1961 zu berichten. Die Bewohner erhielten nach Kriegsende Lebensmittelkarten aus dem amerikanischen Sektor Westberlins. Lichterfelder kamen nach Osdorf, um Kartoffeln, die neben Kohlrüben in großen Mengen angebaut wurden, mitzuernten und zu kaufen. Seit Kriegsende befand sich nahe dem Feuerwehrspritzenhaus eine Konsumbaracke zur Lebensmittelversorgung. Die Osdorfer, deren Löhne niedrig waren, kauften ihre Lebensmittel und andere Waren in Lichterfelde und Marienfelde, weil sie dort vielfach billiger zu haben waren und auch ein größeres Angebot herrschte. Kleine Mädchen fuhren mit ihren Puppenwagen, in denen Eier drin waren, in die Berliner Nachbarorte. Für den Erlös aus dem Eierverkauf kauften sie sich Bonbons. In ihrer Freizeit besuchten die Bewohner das Kino am Ostpreußendamm in Lichterfelde-Süd. Um nach West-Berlin zu gelangen, mussten die Osdorfer seit der Grenzsicherung im Mai 1952 die S-Bahn vom Bahnhof Teltow aus benutzen. Schon kurz vor dem Mauerbau am 13. August 1961 wurde der Ortsteil Osdorf schärfer bewacht, und man nahm dessen Bewohnern an der Sektorengrenze die eingekauften Westwaren ab.

Am Tag der hermetischen Grenzabriegelung bauten die Grenzsoldaten an der Einfahrt zur Osdorfer Straße eine Panzersperre auf, die aus Holz des Osdorfer Wäldchens bestand.

Sperrzaun Ahrensdorfer Weg in Berlin-Marienfelde / Feldweg nach Osdorf, 1960. Foto: Online-Archiv www.Mein-Marienfelde.de

Die Bezirksbehörde Potsdam der Deutschen Volkspolizei meldete, dass bereits um sieben Uhr morgens auf dem grenznahen amerikanischen Übungsgelände Parks Range in Berlin-Lichterfelde Infanterie und Panzer anrückten. An der DDR-Grenze zwischen Osdorf und Berlin-Marienfelde ereignete sich am Ahrensdorfer Weg eine geglückte Republikflucht. Wie oben erwähnt, bestand in den 50er-Jahren die Grenzanlage vor der hermetischen Abriegelung aus Furchen, Drähten, Pfählen und hohem Unkraut und schloss dabei Teile des alten Rieselfeldareals ein. Beim Bau der Berliner Mauer wurde diese auf Osdorfer Gebiet von einem Traktor mit einem Schneeschieber planiert. Errichtet wurden daraufhin mehrere Reihen mit zwei Meter hohen Betonpfählen, die mit Stacheldraht verbunden wurden. Die Grenzsoldaten überwachten diese Arbeiten. In der Mittagszeit hielt auf Berliner Seite ein Postpaketwagen, dessen Fahrer das Geschehen an der Grenze beobachtete. Der Traktorfahrer bemerkte das Fahrzeug auf der gegenüberliegenden Seite und rannte über eine geräumte Freifläche zu ihm hin und stieg ein. Der Paketwagen verließ schnellstens den Stadtrand, nachdem die Grenzsoldaten mit Maschinengewehren sich ihm genährt hatten. Der Postfahrer brachte den Flüchtling zur Polizeidienststelle. Nach diesem Zwischenfall fanden sich ca. 50 m von der Berliner Stadtgrenze sowjetische und DDR-Führungskräfte ein und diskutierten. Schon vor dem Mauerbau verließen einige Osdorfer ihre Heimat. Deren zurückgelassenes Eigentum wurde vom Staat beschlagnahmt und später veräußert.

Osdorfer Straße in Richtung Berlin mit Überresten des Güteraußenringes und der Schranke zum Sperrgebiet, 1964. Foto: Kurt Berg

Kurz nach der hermetischen Grenzabriegelung erließ der Ministerrat der DDR am 24. August 1961 eine Verordnung zur Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit. Darin waren die Regelungen für die Sperrgebiete an der Grenze zu West-Berlin und zur Bundesrepublik Deutschland festgelegt. Was die Gemeinde Osdorf betrifft, so mussten sich die Bewohner beim Betreten und Verlassen der Ortsteile bei der Grenzpolizei Passkontrollen unterziehen. Alle Straßen aus Richtung der Mahlower Straße wurden für den öffentlichen Verkehr gesperrt. Der Ortsteil Osdorf durfte nur mit besonderer Genehmigung betreten werden. Die dortigen Bewohner benötigten einen besonderen Personalausweis, und Besucher hatten diesen Ort durch eine Schranke zu betreten. Westberlinern und Ausländern war es untersagt, sich in Osdorf aufzuhalten. In der gesamten Gemeinde durften ohnehin keine ortsfremden Personen anwesend sein. Der Empfang von Besuchen und andere Anlä...

Inhaltsverzeichnis

- Über das Buch

- Inhaltsverzeichnis

- Einleitung: Erinnerung an einen geschleiften Ort

- Historischer Abriss von Osdorf

- Osdorfer Wäldchen

- Rieselfeldwirtschaft

- Zeitgeschehen an der Grenze zwischen Osdorf und den Berliner Ortsteilen Lichterfelde und Marienfelde

- Das Gut Osdorf in der NS-Zeit

- Hinweise

- Impressum