![]()

Kapitel 1 Wer war Mona Lisa

1: Wer war Mona Lisa ?

Wer ist nun Mona Lisa ?

1.) Aus erster Quelle, in den Künstler-Viten von Giorgio Vasari (Kunsthistoriker 1511-1574) erfahren wir um 1550: „Auch übernahm es Leonardo, für Francesco del Giocondo das Bildnis der Mona Lisa, seiner Frau, zu malen.“

Mona Lisa erblickt das Licht der Welt am 15. Juni 1479 ( -15. Juli 1542), sie ist die Gattin des Patriziers Franceso del Giocondo (19. März 1465 -1538).

Die Liebesheirat mit der geb. Lisa Gherardini erfolgt am 5. März 1495 und am 12. Dezember 1502 wird ihnen ihr zweiter Sohn Andrea geboren.

Francesco di Bartolomeo di Zanobi del Giocondo ist ein erfolgreicher und wohlhabender Florentiner Kaufmann, dessen Besitztümer sich mit dem Seidenhandel aufbauen, er bekleidet aber auch einige öffentliche Ämter (1499 war er einer der 12 Buonomini in Florenz).

Vasari lebt von 1524 -1536 sporadisch in Florenz und hat engen Kontakt zu der Familie Gioconda, Verwandten und Vettern. Er kommt häufig an der Villa der Familie Gioconda vorbei, die auf seinem Weg zum Medici-Palast liegt und weiß uns von Zeitzeugen zu berichten, unter welchem Jubeltrubel das Bildnis der Mona Lisa entsteht. Leonardo engagiert Straßenmusiker, Gaukler, Jongleure und Spaßmacher, welche die damals 24 jährige unentwegt bei Laune halten, so dass ihr das starre Sitzen und Posieren eine überirdische Freude und ein genussvolles, schwebendes Lächeln entlockt.

Leo gibt ihr das Gefühl seiner platonischen Liebe, bringt sie öffentlich zur Geltung und unterstützt die allgemeine Anerkennung ihrer Schönheit. Sie wird verwöhnt und hat richtig Spaß an dieser wochenlang extra für Sie vorbereiteten Zeremonie der „absoluten Wertschätzung“.

Sogar das Florentiner Bürgertum wird von dieser Inszenierung angelockt und pilgert scharenweise zum Atelier des LdV, um zu sehen, wie normalerweise nur adelige Hof-Damen bei Laune gehalten werden, um ihre Würde und Grazie auszustrahlen.

Auch ist Leonardo‘s Vater Ser Pietro di Antonio da Vinci, in seiner Funktion hochgeschätzter Notar mit einflussreicher Klientel, Interessenvertreter von Francesco Giocondo in rechtlichen Angelegenheiten, der Dokumente und Urkunden für Francesco‘s Geschäfte erstellt. So ist natürlich nicht ausgeschlossen, oder man kann sagen, es ist eine große Ehre für die Familie Gioconda, den zu der Zeit schon sehr berühmten Lionardo kennenzulernen, der ja auch eine große Leidenschaft für schöne Stoffe und Wams besitzt.

Leonardo erkennt intuitiv diese wunderbare, verklärte, treue Seele der Madonna Lisa Gioconda und so entschließt er sich, die Gemahlin des Francesco zu poträtieren. Dass ein direkter Auftrag von Francesco von LdV übernommen wird, wie uns Vasari schreibt, ist eher unwahrscheinlich, da sich weder ein Vertrag noch Zahlungsbelege finden lassen.

Da Vasari sich direkt mit dem Giocondo-Clan zusammensetzt, dürften sich diese hier gebrüstet haben, solch einen Maestro verpflichtet zu haben.

Der raffgierige Francesco wird sich auch einen geschäftlichen Vorteil mit finanziellem Gewinn aus dieser Beziehung errechnet haben.

Auch hat Leonardo sein Vermögen in der Bank der Santa Maria Nuova deponiert und die Gioconde haben ihre Familienkapelle im Kloster der Santissima Annunziata, einer Auftraggeberin für Leonardo, und so kann man annehmen, dass man sich des öfteren in südländischer Manier begegnet.

Weiter schreibt Vasari über die „ BELLISSIMA : „.. und wer an diesem Kopf sehen will, wie sehr die Kunst die Natur zu imitieren vermag, der kann dies hier leicht begreifen, denn die allerkleinsten Einzelheiten, die man mit Feinheit malen kann, sind hier nachgeahmt“.

Wir erfahren auch von Vasari, dass Leonardo sich vier Jahre an dem Gemälde müht, und es dann unvollendet stehen lässt.

Aber gemach, gemach, daVinci arbeitet ja zu dieser Zeit noch im Großen Ratssaal an der „Schlacht von Anghiari“ (1503-1506) für die Signorina von Florenz, und wird noch von anderem Kummer und Sorge getrieben, so dass er die Fertigstellung etwas nach vorne schiebt.

Aus erster Quelle, in den Künstler-Viten von Giorgio Vasari (Quelle: Archiv Autor)

Ergeben der VITA CONTEMPLATIVA erfahren wir vom Korrespondenten, dem Karmeliter-Padre Pietro da Novellara (im Brief-Kontakt mit Markgräfin von Mantua, Isabella d‘Este ) über LdV‘s Lebensweise aus dieser Zeit:

„Das Leben Leonardos ist wechselhaft und höchst unbeständig, so dass es scheint, er lebe in den Tag hinein... ..der Meister beschäftigt sich außerdem sehr intensiv mit der Geometrie und habe nicht die geringste Geduld zum Malen... Er ist noch saumseliger als der umbrische Maler Pietro Perugino. In einem Wettstreit der beiden in Lahmheit, wird sicherlich Leonardo den Sieg davontragen“.

2.) In zweiter Quelle erfahren wir von einer Vergnügungsreise des aus höchstem italienischen Adel stammenden Kardinal Luigi d‘ Aragona durch Europa. Er ist ein Freund des charmanten Giuliano de Medici (dem Mäzen Leonardo‘s von 1513-1516) in Rom und seinem Bruder Papst Leo X (1513-1521).

Nachdem er Ritterkönig Franz I (1494-1547), dem „le Roi-Chevalier“ von Frankreich seine Aufwartung gemacht hat und über den Aufenthalt von daVinci in Amboise erfährt, stattet er Leonardo in seinem Atelier des königlichen Landschlösschens zu Clos Luce‘ am 10.10.1517 einen längeren Besuch ab. Auf die Frage des Kunstliebhabers, als ihm Leonardo ein Frauenbildnis zeigt, wer denn diese graziöse Schönheit auf dem Gemälde sei, antwortet LdV, dass es sich „um eine gewisse florentinische Dame handle, die er auf Wunsch von Giuliano de‘ Medici nach der Natur malte“.

Der „Große Leonardo“, der nur in Adelshäusern und mit Kirchenführern verkehrt, schwindelt hier ein bißchen, da er ja dem Vertrauten von Papst Leo X nicht unter die Nase halten kann, dass er eine „Bürgerliche“ als Modell ausgewählt hat.

Der LdV ist ein alter Fuchs, mit wohlüberlegter Diskretion, der genau weiß auf welchem Niveau man sich mit Kardinälen und Königen zu unterhalten pflegt.

Die beiden wollen sich ja über alte Bekannte unterhalten und nicht über den Tuchhändler Giocondo, der ja gar keinen Platz in des Kardinals Umfeld hat. Und der Signore ist ja auch ein sehr schlauer Mann. Er fragt erst gar nicht groß weiter, um den Leo nicht aus der Defensive zu locken.

Wie könnte er dem Kardinal schöner schmeicheln, als mit dem Namen eines „Medici“ ?

Diese Aussage ist einem da Vinci würdig und der Besuch des Kardinals hat sich somit gelohnt, einen „alten Bekannten“ seiner „Bekannten“ angetroffen und gesprochen zu haben.

Einen Seidenhändler als Auftraggeber zu nennen, wäre hier also völlig unangebracht. Deshalb erwähnt LdV denn so ganz beiläufig : „war so eine Florentinerin“.

An diesem Tag muss Mona Lisa nun irgendeine „holdseelige, florentiner Geliebte des Magnifico Giuliano“ sein, alles andere wäre ja einem da Vinci unwürdig.

Dass der in der Reisegesellschaft befindliche Sekretär des Kardinals, Antonio deBeatis das Gepräch in seinem Reisetagebuch mitschreibt und Leo‘s Hochmut nach 500 Jahren zur Verwirrung geleitet, ist natürlich nicht die Absicht Leo‘s, als er hier hochstapelt.

Bei seiner Rückkehr in Rom hätte Kardinal Luigi den Frauenhelden Giuliano auch nicht mehr in der Auswahl seiner florentinischen Braut loben können, da dieser plötzlich am 16.03.1516 in Fiesole verstarb. Leonardo macht hier also aus der Not eine Tugend.

Zu erwähnen bleibt noch, dass Guiliano de Medici zwischen 1494 und 1512 sich im Exil und nicht in Florenz befindet, also zu der Zeit als das Bildnis entsteht. Aber immerhin muss man hier LdV zugestehen, dass er mit dieser fingierten Aussage sehr zur Phantasie verleitet hat

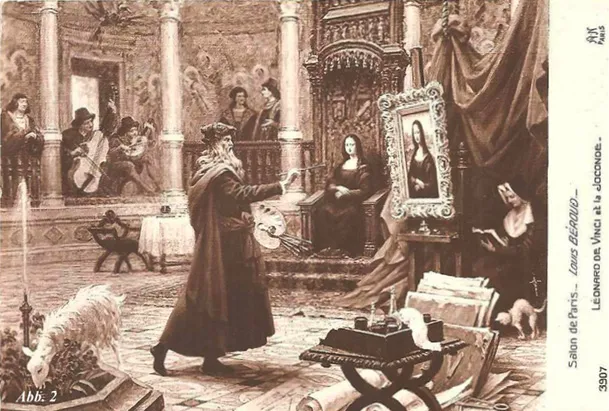

Aus zweiter Quelle erfahren wir von einer Vergnügungsreise des Kardinals Luigi d‘ Aragona durch Europa

(Quelle: Archiv Autor -Paul Prosper Allias, Postkarte nach einem Holzstich von 1845)

3.) Als dritte Quelle können wir eine Inkunabel aus der Universitätsbibliothek Heidelberg anführen.

Sie findet sich in einem Wiegendruck von Cicero‘s „Epistulae ad famililiares“, der 1477 in Bologna erschienen ist . In einer Marginalie schreibt 1503 der florentinische Kanzleibeamte Agnostino Vespucci, dass LdV gerade an einem Porträt der Lisa del Giocondo arbeitet :

„Apelles pictor. Ita Leonardus Vincius facit in omnibus suis picturis, ut enim caput Lise del Giocondo et Anne matris virginis. Videbimus, quid faciet de aula magni consilii, de qua re convenit iam cum vexillifero. 1503 Octobris“.

Übersetzung:

„ Der Maler Apelles. So macht es Leonardo da Vinci in allen seinen Gemälden, wie z.B. dem Antlitz der Lisa del Giocondo und der hl.Anna, der Mutter der Jungfrau. Wir werden sehen, was er bezüglich des großen Ratssaales machen wird, worüber er sich gerade mit dem Gonfaloniere geeinigt hat. Oktober 1503.“* (S. 13)

weiter heißt es:

„Den Apelles-Mythos genau kennend ... dürfen wir davon ausgehen, dass er (Vespucci) im Laufe des Oktobers 1503 die Mona Lisa in ihrem damaligen Fertigungszustand mit eigenen Augen gesehen hat.

Als gebildeter Humanist nimmt er das Bild mit den ästhetischen Kategorien eines Antikenkenners wahr:

Leonardo hat das Gesicht und den Oberteil der Brust gemalt und zwar - das meint zumindest konnotativ der Vergleich mit Apelles (griech.Maler) -

„...in einer herausragenden Qualität. Die Hände und vor allem der Hintergrund , .. , sind dagen noch nicht gemalt.“

„ Es handelt sich um ein Porträt der Lisa Gioconda (caput Lise del Giocondo)“. -

Dass Leonardo, wegen seiner besseren Handschrift, den Assistenten Machiavellis des Ö...