![]()

1. Wissen im Wandel

Der Fortgang der wissenschaftlichen Entwicklung

ist im Endeffekt eine ständige Flucht vor dem Staunen.

Albert Einstein

Mit der Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens.

Schiller, Die Jungfrau von Orleans

Angetrieben vom wissenschaftlich-technischen Fortschritt, dem Motor unserer technischen Zivilisation, vermehrt sich das Menschheitswissen in wachsendem Tempo. Kaum mehr erinnern wir uns an eine Welt ohne Internet, wie sie vor 25 Jahren noch Normalität war. Und was wären wir ohne Smartphone, Laptop, Notebook und PC? Nicht auszudenken, auf einer Schreibmaschine mit Tippex, das ein miserabler Ersatz für die Del- oder Entf-Taste ist, zu schreiben oder ohne „intelligente“ Haushaltsgeräte, Kameras und Autos den Alltag zu meistern; waschen sie doch unsere Hemden, Pullover und Kleider flauschig weich, berechnen Entfernungen und Belichtungszeiten oder helfen, den Elchtest zu bestehen.

Vor einhundert Jahren - und die restlichen Jahrtausende Menschheitsgeschichte davor - gab es die meisten der heute selbstverständlichen Produkte und Dienstleistungen noch nicht. Erst im Industriezeitalter entstanden in historisch kurzer Dauer die Grundelemente einer technischen Infrastruktur und eine Vielzahl technischer Erzeugnisse. Das jetzige Angebot ist jedoch nicht nur reichhaltiger als früher, sondern auch qualitativ anders. Denn neben materiellen Produkten enthält es zunehmend immaterielle Güter wie Computerprogramme, Apps, Filme, Handy-Klingeltöne oder Finanzprodukte. Der Stoff, soweit dieses Wort überhaupt angebracht ist, aus dem diese geistigen Erzeugnisse bestehen, sind Daten, Informationen und Wissen. Und ein neuer Industriezweig, die IT-Industrie, ermöglicht und automatisiert ihre weltweite Verarbeitung. Die „alte“ Industriegesellschaft hat sich verändert und muss der Informations- und Wissensgesellschaft und der Digitalisierung - wie das neueste Schlagwort für den Umbruch lautet - Platz machen.

Im Gegensatz zur industriellen Warenproduktion mit ihren Anlagen, Fabriken, Verkehrsinfarkten, der Lärmbelästigung und Luftverschmutzung scheint Wissen sauber zu sein. Von einer Wissensgesellschaft erhofft man sich deshalb den materiellen Wohlstand der Industriegesellschaft ohne negative Nebenwirkungen. Was eine Wissensgesellschaft ausmacht und wann die Industriegesellschaft zur Wissensgesellschaft wird, wurde noch nicht abschließend definiert. Trotzdem oder gerade deshalb wird der Begriff gern benutzt, um Fortschritt und Aufbruchstimmung zu signalisieren.

Doch nicht Namen sind wichtig, sondern der gesellschaftliche Prozess, der eine stetig wachsende Menge an Wissen hervorbringt und eine technische Zivilisation entstehen ließ, die ohne dieses Wissen nicht funktionieren würde. Und weil die meisten Menschen lieber im warmen Wohnzimmer bei einer Flasche Rotwein sitzen, anstatt in einer zugigen Höhle am Knochen zu nagen, möchten wir den Fortschritt nicht mehr missen. Wissen empfinden wir deshalb als etwas Positives und sein Fehlen als Mangel. Die allgemeine Wertschätzung des Wissens an sich, fernab von jeder konkreten Ausprägung, drückt sich unter anderen darin aus, dass kaum ein Mensch von sich behauptet, unwissend zu sein. Dumm sind scheinbar immer nur die Anderen.

Doch trotz der rasanten technischen Entwicklung und des explosionsartig anwachsenden Wissens oder gerade deswegen werden Menschen unwissender. Denn sie können dem Wissensfortschritt nicht folgen, weil sie nicht mehr benötigte Fertigkeiten verlernen oder weil sie erprobtes Wissen gegen unterhaltsameres Halbwissen und Unwahrheiten eintauschen. Der anhaltende Aufstieg des Menschheitswissens geht deshalb einher mit der Rückkehr der Unwissenheit. Denn weder die “intelligente” technische Infrastruktur noch schnelle Computer mit jederzeit verfügbaren Programmen machen die Menschen automatisch wissender und erst recht nicht weise. Schließlich verbessern bequeme Fortbewegungsmittel wie Züge, Autos und Flugzeuge auch nicht die Kondition und Geschmeidigkeit ihrer Nutzer. Das Gegenteil ist der Fall. Bewegungsmangel führt zu körperlicher Schlaffheit und zum Verlust motorischer Fähigkeiten. Wieso soll es bei den Denkbequemlichkeiten, die uns Computer zu bieten haben, anders sein?

Milliarden Menschen haben heute per Internet und Smartphone Zugang zu ungezählten Text- und Tondokumenten, Bildern und Filmen, die sie dank preiswerter Software lesen, hören, anschauen, kopieren, verändern und kombinieren können. Auf diese Weise entstehen mühelos neue Aufzeichnungen, die das weltweite Angebot vergrößern. Je nach Absicht und Können der Verfasser sind deren Beiträge von unterschiedlicher Qualität. Es stehen Wissenschaftlichkeit, Weisheit und Klugheit neben Unvollkommenheit, Irrtum, Propaganda, Täuschung, Lüge, Aberglauben und Unsinn. Und statt der klaren Trennung zwischen Wissen und Unwissen sowie Wahrheit und Lüge finden wir gleitende Übergänge zwischen diesen Extrema. Die wachsende Informationsfülle macht die Menschheit deshalb nicht unbedingt klüger, sondern führt zu einer neuen Art von Unwissenheit und Dummheit. Deren Ursache ist nicht Informationsmangel, sondern das Übermaß an Information. Allein die Menge des wirklichen und vermeintlichen Wissens, auf das man per Internet zugreifen kann, relativiert den Nutzen der Einzelinformation. Denn wer auf eine Frage mehrere, für ihn gleich plausible, aber sich widersprechende Antworten erhält, weiß genau so viel wie vorher.

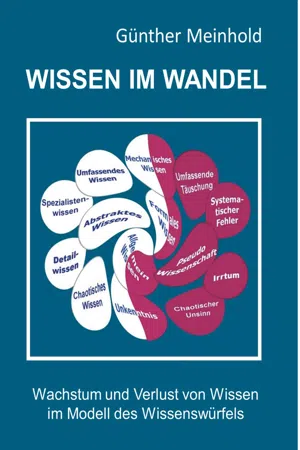

Je mehr Menschen ihre Meinung weltweit äußern können und je leichter es wird, Informationen professionell darzustellen, desto kritischer muss man deren Gehalt sehen. Um zwischen charakteristischen Arten von Wissen und Falschinformationen zu unterscheiden und deren Wert oder Schädlichkeit zu analysieren, habe ich ein Zustandsmodell der Wissensqualität definiert. Ich nenne das Modell „Wissenswürfel“, da seine Wissenszustände von der Tiefe, Breite und Strukturiertheit des Wissens abhängen, also von drei Dimensionen, wie sie auch ein Würfel besitzt.

Anhand des Wissenswürfels werde ich die Möglichkeiten aufzeigen, wie aus Unkenntnis wertvolles und weniger wertvolles Wissen entsteht, aber auch die nicht minder zahlreichen Wege beleuchten, auf denen Wissen verloren geht und Strategien vorschlagen, um dem entgegenzuwirken.

Im folgenden Kapitel des Buches beschreibe und erläutere ich den Wissenswürfel als Zustandsmodell des Wissens und seine Erweiterung für korrespondierende Zustände der Unwissenheit und Falschheit. Das darauffolgende Kapitel zeigt – zunächst am Modell und dann anhand von Beispielen und Einzelthemen – auf welchen Wegen sich das Wissen vermehrt und wie parallel zum explosionsartigen Wachstum des Menschheitswissens neue Formen der Unwissenheit um sich greifen und längst überwunden geglaubte, unwissenschaftliche oder schlicht unsinnige Meinungen und Ansichten auferstehen. Insbesondere betrachte ich in diesem Kapitel den Wissensverlust (der Menschen) durch Automatisierung und Digitalisierung und den Wissenstransfer zu Softwaresystemen. In einem weiteren Kapitel untersuche ich die Irr- und Königswege der „Softwareentwicklung“ und ihr Abbild im Wissenswürfel. Im letzten Kapitel werfe ich einen Blick auf das Wissen von morgen.

![]()

2. Der Wissenswürfel - Ein Zustandsmodell

der Wissensqualität

Alles Gescheite ist schon gedacht worden,

man muss nur versuchen, es noch einmal zu denken.

Goethe, Sprüche in Prosa: Maximen und Reflexionen

Wir verwenden den Begriff “Wissen” ohne darüber nachzudenken, wie ihn Philosophen, Wissensmanager oder Naturwissenschaftler definiert haben. Wozu auch! Denn aus dem Zusammenhang eines anschaulich geschilderten Sachverhaltes verstehen wir meist, was ein Gesprächspartner, Autor oder Redner meint. Das ändert sich erst, wenn man Zusammenhänge und Gesetzmäßigkeiten, die über die Beschreibung von Einzelbeispielen, Ereignissen oder Fakten hinausgehen, erkennen und diskutieren will. Dann kommt man ohne Begriffsdefinition nicht aus. Es gibt jedoch keine einfache Erklärung des Begriffs „Wissen“, weshalb man es lieber sortiert oder klassifiziert. Hier einige Beispiele:

- Wissen, welches man aufschreiben kann wie eine Bauanleitung oder ein Kochrezept wurde von Michael Polanyi [1] „explizit“ genannt. Im Gegensatz dazu besteht das implizite Wissen aus Fertigkeiten und Fähigkeiten, die wir beherrschen, ohne genau sagen zu können, wie und warum sie funktionieren.

- Ryle [2] unterscheidet folgende drei Arten von Wissen: das Wissen über Tatsachen und Sachverhalte, das er „Faktenwissen“ nennt, das Wissen über Abläufe und Algorithmen mit der Bezeichnung „Anwendungswissen und das „Handlungswissen“, das für individuelles Können steht und dem impliziten Wissen ähnelt.

- Eine verbreitete, formale Klassifizierung von Wissen erhält man durch die alphabetische Sortierung von Themen und Sachverhalten.

Über die Qualität des Wissens und dessen Brauchbarkeit für einen bestimmten Zweck sagen die obigen Kategorien zunächst nichts aus, es sei denn man setzt stillschweigend voraus, dass das Wort „Wissen“ Brauchbarkeit impliziert.

Doch Wissen hat mehr Zustände als Sein oder nicht Sein. Es entwickelt sich allmählich und verschwindet nicht plötzlich. Fast unbemerkt kann es entgleiten, und mitunter bleibt wie bei einem glänzenden, aber wurmigen Apfel nur der äußere Schein zurück.

Wissenshüllen wie Phrasen, leere Wahlversprechen oder Handbücher zur vollkommenen Erleuchtung; Seminarangebote und Preisliste – ohne Mehrwertsteuer – inbegriffen, gaukeln Kompetenz und Weisheit vor. Gemeinsam ist ihnen die Oberflächlichkeit und Vordergründigkeit der Meinungen und Aussagen. Es fehlen Tiefe und Substanz.

Durch die Tiefe seines Wissens zeichnet sich der Spezialist aus. Seinem Gegenpart - dem Generalisten - bescheinigt man hingegen ein breites Wissen. „Breite“ und „Tiefe“ sind geometrische Begriffe, mit denen man die Dimensionen des Raumes bezeichnet. Wir kennen noch eine dritte räumliche Dimension, die Höhe. Dieser ordne ich ein weiteres Wissensmerkmal zu: die Strukturiertheit. Denn strukturiertes Wissen ist von höherem Wert als unstrukturiertes, weshalb man die Einträge in einem Wörterbuch, einem Lexikon oder Telefonbuch auch alphabetisch sortiert. Anderenfalls wäre das dort gespeicherte Wissen nutzlos, da man schlimmstenfalls alle Einträge lesen müsste, um den gesuchten zu finden.

Die drei Größen “Breite”, “Tiefe” und “Strukturiertheit” definieren einen Zustandsraum von Wissenszuständen. Der „räumliche“ Zusammenhang zwischen allen Zuständen ermöglicht „gleitende“ Übergänge zwischen den verschiedenen Arten und Qualitäten des Wissens. Die Gesamtheit aller möglichen Wissenszustände kann man als Würfel darstellen, weshalb ich das skizzierte Zustandsmodell “Wissenswürfel” nenne. Der Wissenswürfel vereint viele bislang nur einzeln betrachtete Erscheinungen im Rahmen eines gemeinsamen Modells, anhand dessen sich vielfältige Formen und Spielarten der Wissensentwicklung und des Wissensverlusts klassifizieren, bewerten und diskutieren lassen.

Im Modell unterscheide ich zwischen wahren und unwahren Informationen. Denn zu jedem Wissenszustand existiert ein Zustand der Unwissenheit, so dass dem Wissenswürfel - als sein Spiegelbild - ein Zustandsraum der Unwissenheit gegenübersteht. Das Gesamtmodell ermöglicht die gemeinsame Sicht auf Prozesse, die das Wissens mehren, und auf Erscheinungen und Vorgängen, die zum Verlust von Wissen führen oder dessen Aufbau hemmen.

![]()

Der Zustandsraum des Wissens

Von der Stufenleiter zum Zustandsraum

Wissenskategorien teilen Wissen nach bestimmten Merkmalen ein:

- dokumentierbar – nicht dokumentierbar

- Prozesse – Fakten

- Fragewörter: Was, Wie, Wozu, Wo, Wer, Wann

Die qualitative Entwicklung vom Nicht-Wissen zum vollständigen Wissen kann man anhand dieser Klassifizierungen nicht aufzuzeigen. Dazu braucht man zumindest Wissensstufen, die den erreichten Status anzeigen. Bohn [3] beschreibt auf diese Weise die Wissensentwicklung für das technologische Wissen zur Prozessbeherrschung.

| Nr. | Stufe des technologischen Wissens zur Prozessbeherrschung |

| 1 | Vollständige Ignoranz | auf dieser Stufe liegt noch keinerlei Wissen vor |

| 2 | Bewusstsein | es erwächst ein Bewusstsein für die Existenz von Prozessvariablen |

| 3 | Messen | Prozessvariable können gemessen, aber nicht kontrolliert werden |

| 4 | Mittelwertkontrolle | Prozessvariable können wenig präzise kontrolliert werden |

| 5 | Prozessfähigkeit | Exakte Kontrolle der Prozessvariablen |

| 6 | Prozessbeschreibung | das Wissen, wie sich kleine Änderungen der Prozessvariablen auf das Ergebnis auswirken (Know-how) |

| 7 | Wissen weshalb | Verständnis des Prozesses in einem größeren Zusammenhang. Interaktionen zwischen den Prozessvariablen und anderen Einflussgrößen ... |