eBook - ePub

Andreas Pohl

Band II - Heimatforschung, Artikelsammlung, Bezogenes, Rezensionen, Biografisches

- 340 Seiten

- German

- ePUB (handyfreundlich)

- Über iOS und Android verfügbar

eBook - ePub

Andreas Pohl

Band II - Heimatforschung, Artikelsammlung, Bezogenes, Rezensionen, Biografisches

Über dieses Buch

Diese Veröffentlichung geht auf umfangreiche Recherchen und Digitalisierungsarbeiten in den Jahren 2007 bis 2013 zurück, Im Euskirchener Stadtarchiv fanden sich alte Exemplare des Euskirchener Volksblattes mit Beiträgen zur Heimatgeschichte im Nordeifeler Raum. Hier stieß der Verfasser erstmals auf die Artikel des seinerzeit in Lommersum im Kreise Euskirchen ansässigen Pfarrers Andreas Pohl, der später in der Gemeinde Abenden/Blens im Rurtal wirkte. Später kamen dann Artikel aus dem Stadtarchiv Düren, dem Eifelvereinsarchiv und sehr umfangreich aus privaten Sammlungen hinzu.

Häufig gestellte Fragen

Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.

Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.

Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert

- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.

- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.

Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.

Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.

Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Ja, du hast Zugang zu Andreas Pohl von Heinrich Klein im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Geschichte & Altertum. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.

Information

Der Butterpastor Peter Cremer.

Von Pfarrer Pohl; früher Amel, jetzt zu Lommersum.

(Veröffentlichung: Euskirchener Volksblatt Nr. 54 vom 5. März 1938.)

Das Volksblatt brachte in den letzten Monaten mehrere Artikel über Männer aus dem Kreise Schieiden, die sich um ihre Eifelheimat große Verdienste erwarben. Nachstehende Ausführungen wollen das Andenken eines Mannes ehren, der im Kreise Monschau, an der Grenze des Kreises Schieiden, geboren wurde und in Wahrheit ein „Sohn und Wohltäter der Eifel“ war.

Der Eifelwanderer, der, vom Bahnhof Montenau im Kreise Malmedy kommend, das Ameltal aufwärtsgeht, steht rechts in das Tal der Emmels hinein; vor sich schaut er, über der Römerkuppe aufragend, den mächtigen Kirchturm von Amel aus dem Jahr 1541, neben welchem wie eine Idylle der alte Pfarrhof aus dem Jahre 1677 liegt. Hier, mitten im „Hof von Amel“, wirkte ein Mann, dessen Grabstein auf dem nahen Friedhof die Inschrift trägt: „Ein Sohn und Wohltäter der Eifel“: Pfarrer und Dechant Peter Cremer.

Auf altem Kulturboden stehen wir hier. Denn alte Amblava wird als merowingischer Königshof schon in einer Urkunde Childerichs II. aus dem Jahre 670 erwähnt, also ein bis zwei Jahrhunderte vor den andern Königshöfen des Eifeler Landes. Ein reges Wirtschaftsleben muß schon früh im alten Amelgau geblüht haben. Darauf deuten die zwei bei Montenau freigelegten Römervillen hin. - Im Laufe der Jahrhunderte bekam aber auch die Westeifel ihre „soziale Frage“. Notjahre kamen und lähmten trotz der Eifelbahn Aachen -St. Vith das Wirtschaftsleben des kleinen Eifelbauers immer mehr, bis im Jahre 1882/83 ein allgemeiner Notstand infolge langer Mißernten besonders auch in der Westeifel eintrat.

Das war der Augenblick, wo Pfarrer Cremer - damals noch Rektor in Nieder-Emmels - mit der ganzen Zähigkeit des geborenen Eiflers auftrat und, die Bestrebungen der Staatsregierang unterstützend, zum erstenmal den Organisationsgedanken in die Köpfe der Kleinbauern der Westeifel warf und den „Verein kleiner Landwirte zu Nieder-Emmels im Kreis Malmedy“ gründete. Wie kein zweiter kannte er die Seele des Eifelbauers. Selbst Bauernsohn aus der Eifel - geboren am 18. August 1841 zu Woffelsbach am Ufer der Rur -, hatte er bis zum zwanzigsten Lebensjahr den kärglichen Acker seiner Väter gepflügt und alle Arbeiten eines Bauern verrichtet. In einem alten Liede, das bei der Feier seines 25jährigen Priesterjubiläums gesungen wurde, steht es:

Jung Cremer stammt aus Woffelsbach,

und pflügte dort den Acker.

Und war das auch kein dauernd Fach,

So schaffte er doch wacker,

Bis daß der Herrgott ihn berief:

Laß ab von deinem Pfluge,

Heil’ mir die Welt vom Trage!

Als Primaner des Dürener Gymnasiums fühlte er das frische Bauernblut noch in seinen Adern. Vor Jahren brachte die „Dürener Zeitung“ eine Episode aus seiner damaligen Zeit und schilderte, wie der Primaner Cremer auf der alten Rurbrücke zu Düren einen mit vier Pferden bespannten Lastwagen, der sich festgefahren hatte, mit Kennerblick unter dem brausenden Hurra der zahlreichen Zuschauer in einem Augenblick wieder flottmachte. Nach den theologischen Studien zu Bonn und Köln wurde er im Kriegsjahr 1870 zum Priester geweiht und als Rektor in das weltentrückte Nieder-Emmels gesandt. Sofort stellte Cremer sein Wirken unter den Wahlspruch: „Bete und arbeite!“ Kirchlein und Rektoratshaus wurden wieder hergestellt, die St. Vither Pfarrkirche mitbedient, die Nieder-Emmelser Chronik verfaßt, die verwaiste Pfarre Wallerode 22 Jahre lang mitversorgt. Niemals schreckte ihn der Eifelwinter, noch schwere Krankheit im Jahre 1876. Alle Erkältungen heilte er nach Eifelart mit Heißbier. Er war die Seele des Klosterbaues in St. Vith. Unermüdlich sammelte er die Mittel für das St. Josephskloster, das ihm bis heute ein treues Andenken bewahrt.

Als treuer Sohn der Eifel hatte Rektor Cremer vor allem ein offenes Auge und ein warmes Herz für die wirtschaftlichen Nöte seiner Heimat. Er war der soziale Seelsorger, der nach dem Satz handelte: „Im Anfang steht die Tat!“, der sich nie nur mit Worten begnügte. Damals war die Zeit der gemeinnützigen Notarbeit. Die Viehzucht lag im argen, im Butterabsatz bestand nur ein Tauschhandel mit den Geschäftshäusern; Wiesen und Weiden waren meist in trostlosem Zustande. Das war das richtige Arbeitsfeld für einen zähen Eifeler wie Rektor Cremer. -Sein Eifer für das geistige wie materielle Wohl der Heimat ließ ihn mit scharfem Auge die Krebsschäden erkennen. Nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen wurden aufgeboten als „Landsturm der Kleinlandwirtschaft“, wie er selber schrieb, und als „Mobilmachung der Frauen und Mädchen für die Landwirtschaft“. So gründete er den Butterverein, führte ein neues Aufnahmeverfahren ein - die „Grüllchen“ verschwanden -, umging den Zwischenhandel, besiegte das starre Festhalten der Eifeler am Althergebrachtem und gewann auch den Letzten durch seine volkstümliche Broschüre „Reform des Molkereiwesens für die Kleinlandwirtschaft.“

„Was will er mit dem Butterkram,

Der liebe Herr Confrater?

Er nehme sich der Gläubigen an

Und werd' nicht Butterpater!“

So hatten manche gesagt. Und der Erfolg des „Butterpaters“? Die Gesamteinnahmen des Vereins beliefen sich Im 1. Januar 1890 - also zwölf Jahre nach seiner Gründung - auf rund 1 400 000 Mark. 1885 versandte der Verein etwa 100 000 kg Butter. „Es wächst der Mensch mit seinen höhern Zielen“ - der Erfolg gab dem „Butterpater“ immer neuen Mut: Trockenlegung und Wiesenverbesserang, Holz- und Korbflechterei, Holzschusterei und Strohhülfenfabrikation, Pfennigsparkasse und Pfennigvorschußverein, Viehversicherangsverein und vor allem landwirtschaftliche Haushaltungsschule waren seine neuen Gründungen und erfolgreichen Arbeitsgebiete.

Im November 1886 eröffnete Rektor Cremer in Gemeinschaft mit den barmherzigen Schwestern von der Regel des hl. Augustinus aus Köln eine Haushaltungsschule in St. Vith für Bauerntöchter. Er kannte die Wahrheit der Sprichwörter: „Eine gute Küche spart viel an der Apotheke! Eine Mark ist 100 Pfennige wert! Worte belehren; Beispiele reißen hin!“ Nach diesen Grundsätzen und Gesichtspunkten arbeitete die neue Schule in Küche, Näh- und Bügelzimmer zum Segen der Westeifel mit einem derartigen Erfolg, daß im Jahre 1888 bereits ein hoher Beamter des Landwirtschaftsministeriums berichtet, daß unter den vielen ihm bekannten Schulen dieser Art die St. Vither Anstalt ganz besondere Vorzüge habe und im Jahre 1889 der Landwirtschaftliche Verein für die Rheinprovinz die Schutzherrschaft über die Gründung Pfarrer Cremers übernahm.

Als im Jahre 1896 die erzbischöfliche Behörde Rektor Cremer an die Spitze der uralten Ameler Pfarre stellte und ihn bald darauf zum Dechanten des Dekanats St. Vith ernannte, da wußte sie, daß die in zehn Dörfern zerstreute weite Pfarre mit ihrer altehrwürdigen Pfarrkirche und neun Filialkirchen das rechte Arbeitsfeld für Pfarrer Cremer sei. Zwölf Jahre hat er hier gewirkt wie ein wirklicher Missionar seiner Gedanken. Es war ein geistiges Führertum, das er ausübte in der ganzen Westeifel.

Als er im September 1908 starb, da war der Name des „Butterpastors von Amel“ in aller Munde, und heute noch gedenkt besonders die ältere Bevölkerung in der Westeifel dieses Pioniers der Kultur und hält sein Andenken in Ehren. Und gerade heute, wo sein Wirkungsfeld getrennt ist vom deutschen Heimatboden, erinnert sich mancher im Malmedyer und St. Vither Land des Mannes, der so viel getan für den deutschen Heimatboden. Er erinnert sie ja an das Vaterland, wo gerade für sie, die heute Getrennten, immer noch „liegen die starken Wurzeln ihrer Kraft“.

Über den Matronenkult in der Rur- und Neffellandschaft.

Neue Forschungen von Pfr. Andreas Pohl, Blens.

(Veröffentlichung: Die Eifel 47, 1952(7), S. 98–100, Eifelarchiv Mayen.)

Im Oktoberheft 1951 der „Eifel“ Seite 147 berichtet Joh. Eigner über eine Wanderung der Altertumsfreunde zur Kultstätte auf dem „Addig“ bei Pesch. Der Direktor des Bonner Landesmuseums Dr. Meuffer stellte bei dieser Gelegenheit die These auf, daß dies Kultstätte als Matronenheiligtum nicht bewiesen sei. Das lenkt unsere Aufmerksamkeit wieder auf die These von Prof. Max Ihm, Bonn, hin, der schon vor mehreren Jahrzehnten mehrmals in den Bonner Jahrbüchern darauf hinwies, daß in der Rurlandschaft zwischen Vlatten, Wollersheim und Embken (siehe Karte) ein, vielleicht 2 Matronenheiligtümer liegen müssen. Es handelt sich hier in dieser Abhandlung um neue Forschungen. Deshalb erübrigt es sich, ausführliche Betrachtungen anzustellen über Alter und Herkunft, Wesen und Wirken der Matronen. Das ist in mehreren „Eifelkalendem“ und in den Heimatblättern der Kreise Düren und Jülich durch Fachgelehrte und Laien oft geschehen.

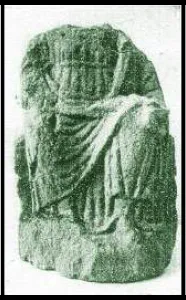

I. Der Matronentorso von der Bade (siehe Karte und Abbildung).

Was ist die Bade? Vor- und frühgeschichtlich gesehen? Wahrscheinlich der älteste Flurname der Nordosteifel. Fachgelehrte erklären ihn als „Ort am Wasser“. Was könnte dazu die „kopflose Matrone“ sagen? Eine Inschrift wurde nicht gefunden. Heimatforscher leiten den Namen der Advatuker (Caesar bell. gall.) von dem germanischen Stammwort „vatu“ her. Für diese Stammsilbe „vatu“ sprechen mehrere in der Rurlandschaft bei Jülich gefundene Matronensteine. Diese waren den Matronen „Vatuiae“, d. h. den Beschützerinnen des Wassers, der Flüsse und Quellen geweiht. Primina Justina weiht den Matronen „nersehenis“, d. h. den „Beschützerinnen der Niers“, einen Weihestein zu Güsten bei Jülich. Zwei in Rödingen bei Jülich gefundene Inschriften nennen ebenfalls die Wassergöttinnen.

Im Bonner Landesmuseum finden sich auf vier Terra-Sigilata-Tassen Töpferstempel mit dem Worte „VATO“, vatus = Wasser. Die Advatuker, die auch die Herren an der Niers waren, sind nach Viktor Demmer (rheinischer Heimatforscher) „die am Wasser Wohnenden“, „die von der Waterkant“. Danach könnte man die „Sitzende von der Bade“ als „Wassergöttin“ bezeichnen. Bezeichnend ist, daß die Seitenwände der ganz in der Nähe im Bereich der „Bade“ bei Gödersheim am Ufer der Neffel (Nabalia des Tacitus) gefundenen Matronensteine Wasservögel zeigen (vgl. Abb. Absatz II). Warum hat die Matrone der „Badua“ (Cäsarius v. Heisterbach) keinen Kopf? Das ist nicht verwunderlich. L. Lersch schildert uns in „Bonner Jahrbücher 1841“ daß in Commern, also in der Nachbarschaft der Bade, und auch in Rheder im Erfttale an Votivsteinen verschiedener Gottheiten u.a. auch der keltischen Mütter die Köpfe und Gesichert absichtlich zerschlagen worden sind. Dasselbe ist geschehen bei der mittleren der drei Matronen auf dem Votivstein am Fuße der Bade bei Gödersheim, den C. Priminius den veteranehischen Müttern weihte, und an den Köpfen auf dem Votivstein von Gödersheim, den C. Matrinius Primus denselben Müttern weihte. Römer und überhaupt Heiden könnten sich eines solchen Frevels an geweihten Altären nicht schuldig gemacht haben. Auch an Stellen, wo die Figuren durch Fall oder Sturz nicht beschädigt werden konnten, ist Hammer und Meißel angesetzt worden. Bei dem Dunkel, welches über der Einwanderung der fränkischen Stämme in die Täler von Rur, Neffel und Erft sowie über die Einführung des Christentums bei der wechselnden keltischen und germanischen Bevölkerung herrscht, läßt sich diese Frage mit Sicherheit nicht entscheiden.

Matronentorso von der Bade.

Lersch sagt, nur so viel könne mit Wahrscheinlichkeit behauptet werden, daß diese Gräber wegen offenbarer Profanation geweihter Denkmäler nicht der ursprünglichen Bevölkerung, die ja dem Matronenkult eifrig anhing, sondern den eingewanderten ripuarischen Franken zugeschrieben werden müssen. Ob nun die in diesen Gräbern Beigesetzten schon dem Christentum angehörten, welches bekanntlich infolge des Sieges Chlodwigs über die Alemannen in der Schlacht bei Zülpich 496 zur Staatsreligion des Frankenreiches wurde, läßt sich ohne weiteres weder bejahen noch verneinen. „Die Missionare waren jedenfalls bemüht, gemäß den Anordnungen Gregors des Großen die althergebrachten Volksbräuche zu schonen, und es ist sicher, daß die Kultstätten selbst nicht der allgemeinen Zerstörung anheimgefallen sind.“ (G. Rody: Zeichen und Zeugen aus germanischer Vorzeit, 1940.) Rody schließt seine bekannte Studie mit der Feststellung, daß „Großzügigkeit in der Verbreitung des Glaubens, Weitherzigkeit in der Auffassung der Wahrheit, Entgegenkommen in der Beurteilungen der Meinungen anderer stets Grandzüge der Kirche gewesen sind“. Hier dürfte die Mahnung angebracht sein, die kleinen Matronenstatuen, die sich immer wieder bei der Bade finden, nicht sinnlos zu vernichten, indem man sie zum Ausfüllen tiefer Wegelöcher benutzt. Der Verfasser dieser Abhandlung könnte darüber Merkwürdiges mitteilen. –

Kann die Matrone von der Bade etwas mit der Göttin Baduhenna zu tun haben und die Bade der „lucus Baduena“, d. h. der „Hain der Baduenna“ sein? Der römische Geschichtsschreiber Tacitus (55 bis 117 n. Chr.) spricht in seinen Annalen ?. 4 Cap. 72 ff. von einem Kriegsereignis, das sich im Jahre 28 n. Chr. am Niederrhein ereignet hat, und zwar höchstwahrscheinlich in unserer Bade. Victor Demmer, unser rheinischer Heimatforscher in Euskirchen, hat zuerst darauf hingewiesen, daß dieses Ereignis sich in der Bade zugetragen habe. Es handelt sich um den Aufstand der Friesen zur Zeit des Tiberius, in dessen Verlauf mehrere römische Legionen so schwere Verluste erlitten, daß sie sich fluchtartig zurückziehen mußten. Bei dieser Gelegenheit wurden 900 römische Soldaten bei einem Hain, welcher „Hain der Baduhenna“ heißt (apud lucum quem Baduhennae vocant), niedergemacht und eine andere Gruppe von 400 sich gegenseitig den Tod gab, und zwar beim Wohnsitz eines gewissen Kraptorix. Demmer weist mit Recht darauf hin, daß die Überreste der Legionen, ohne ihre im Kampfe Gefallene...

Inhaltsverzeichnis

- Inhaltsverzeichnis

- 2. Zur Archivarbeit

- 3. Zu den Editionen

- 4. Heimatforschungen Andreas Pohl

- 1. Der Butterpastor Peter Cremer. Von Pfarrer Pohl; früher Amel, jetzt zu Lommersum. Euskirchener Volksblatt Nr. 54 vom 5. März 1938

- 2. Über den Matronenkult in der Rur- und Neffellandschaft. Neue Forschungen von Pfr. Andreas Pohl, Blens.

- 3. Mariaweiler, alte keltische Siedlung. Eine der ältesten Ortschaften im Kreise Düren. Von Pfarrer Andreas Pohl, Blens. Dürener Nachrichten vom 20. September 1952

- 4. Bauernkultur vor 2000 Jahren an Rur und Neffel. im Licht der Reliefs der Matronenaltäre. Von Pfr. Pohl, Blens. Rheinischer Bauernkalender 1953

- 5. Johann Wilhelm Josef Braun, ein berühmter Sohn der Nordeifel, Ein rheinischer Geistesführer des 19. Jahrhunderts (1801 - 1963). Die Eifel, Monatsschrift des Eifelvereins, Sept. 1954, S 131-133, 47. Jahrg./Nr. 9.

- 6. Johann Wilhelm Braun, ein berühmter Sohn des Dürener Landes. Ein Rheinischer Geistesführer des 19. Jahrhunderts (1801-1863). Ein Beitrag des Dürener Lokal-Anzeigers zur Herbstversammlung des Historischen Vereins in Düren. Von Pfarrer Andreas Pohl.Dürener Lokal-Anzeiger Nr. 218 vom 21./22. September 1954

- 7. „Das Rätsel der römischen Stadtpark-Funde“ Rätsel war kein Rätsel. Ausgrabungen im Badewald wieder aufgenommen. Beitrag von Pfarrer Pohl

- 8. Der älteste Turm der Voreifel. Von Pfarrer Andreas Pohl, Abenden Unbekannt (Dürener Lokalanzeiger 1958/59?)

- 9. Das älteste sakrale Bauwerk des Kreises Düren. Der 1200 Jahre alte Turm der alten Pfarrkirche von Wollersheim. Forschungen zur Vor- und Frühgeschichte des Dürener Landes. Pfarrer Andreas Pohl, Abenden. Dürener Lokal-Anzeiger Nr. 245/246 vom 23. und 24. Oktober 1958

- 10. Zur Frage des ältesten Bauwerks. Forschungen der Vor- und Frühgeschichte des Dürener Landes. Von Pfarrer i. R. Andreas Pohl, Blens. Dürener Lokalanzeiger Nr. 68 vom 21. 3. 59.

- 5. Artikelsammlungen Andreas Pohl

- 6. Bezogene Artikel und Rezensionen

- 7. Biografisches

- 9. Wortindex

- 10. Abbildungsindex

- Impressum