![]()

1 Einleitung

Mikrospiegel, bei denen es sich um lichtablenkende mikroelektromechanische Systeme (MEMS) handelt, erregen heutzutage immer mehr Interesse für unterschiedliche Applikationen. Einerseits ist dies auf deren vielfältige Konstruktions- und Einsatzmöglichkeiten zurückzuführen, andererseits haben sich die Herstellungstechnologien für MEMS-Spiegel in den letzten Jahren ständig weiter entwickelt, wodurch die Mikrospiegel auch immer anspruchsvolleren Anwendungen gerecht werden können.

Zu den wesentlichen Technologieentwicklungen der letzten Jahre gehört auch die Herstellung leistungsfähiger, piezoelektrischer Dünnfilmschichten. Die Erforschung piezoelektrischer Materialien begann im Jahr 1880, als der direkte piezoelektrische Effekt von Jacques und Pierre Curie entdeckt wurde. Der direkte piezoelektrische Effekt bezeichnet die Ausbildung elektrischer Ladungen auf der Oberfläche spezifischer Kristalle aufgrund einwirkender mechanischer Belastungen. Daraufhin wurde im Jahr 1881 der inverse piezoelektrische Effekt von Gabriel Lippmann theoretisch vorhergesagt, welcher später von den Curies bestätigt wurde. Nach langjährigen Laboruntersuchungen erfuhren die piezoelektrischen Materialien erhöhte Aufmerksamkeit durch die Veröffentlichung des Werkes „Lehrbuch der Kristallphysik“ von Woldemar Voigt. In diesem Buch wurden die wichtigen Kristalleigenschaften einschließlich der piezoelektrischen Koeffizienten zum ersten Mal als Tensoren beschrieben, die das theoretische Fundament in der Kristallphysik bilden. Dazu wurden von Voigt mehr als 20 natürliche Kristalle identifiziert, die piezoelektrische Eigenschaften besitzen. Dies ermöglichte die weitere Entwicklung von piezoelektrischen Materialien für praktische Anwendungen. Im Jahr 1954 wurde Blei-Zirkonat-Titanat (PZT) als ein besonders leistungsfähiges piezoelektrisches Material von Hans Jaffe und Bernard Jaffe, beide Mitarbeiter der Firma Clevite Corporation, entdeckt [1] [2]. Durch chemische Modifikationen erlangte das Material weitere Vorteile wie z. B. einen hohen elektromechanischen Kopplungsfaktor, eine gute thermische Stabilität und eine geringe mechanische Dämpfung [3].

Insbesondere Dünnschicht-PZT eignet sich für Antriebe in MEMS-Bauteilen [4]. Am Fraunhofer-Institut für Siliziumtechnologie (ISIT) wurde daher in den letzten Jahren die Entwicklung von Abscheideprozessen für PZT-Dünnschichten vorangetrieben. Daran schließt sich die Entwicklung und Konstruktion verschiedener MEMS-Bauelemente auf der Basis dieser dünnen PZT-Schichten an, wozu auch die piezoelektrischen Mikrospiegel gehören.

1.1 Anwendungsbeispiele

Mikrospiegel bestehen in den meisten Fällen aus einer lichtreflektierenden Fläche, umstehenden Aktuatoren, die die Spiegelfläche antreiben, und Federn, die die Spiegelfläche und die Aktuatoren verbinden [5] [6] [7] und [8]. Insgesamt unterscheidet man zwischen resonant und quasi-statisch angetriebenen Mikrospiegeln [9]. Während bei quasi-statischen Antrieben die Spiegel direkt der Bewegung der Aktuatoren folgen, können bei resonanten Mikrospiegeln vielfältige Bewegungsmoden durch die Anordnung der Aktuatoren und Federn realisiert werden. Je nach Anforderungen der jeweiligen Anwendung werden Mikrospiegel mit unterschiedlichen Moden eingesetzt, wofür im Folgenden Beispiele gegeben werden.

1.1.1 Torsionsmode: Konfokales Laser-Scanning-Mikroskop

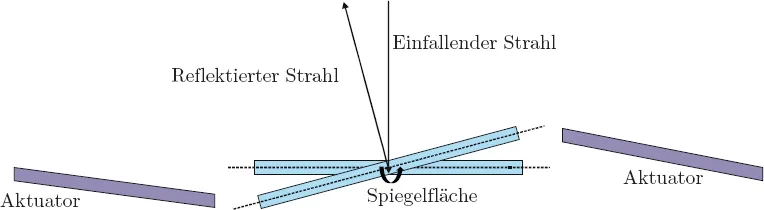

Wenn ein Mikrospiegel resonant angetrieben wird, sodass die Spiegelfläche um eine feste Torsionsachse oszilliert, bildet sich die sogenannte Torsionsmode aus. Dieses feste Bewegungsmuster der Spiegelfläche lenkt die einfallenden Lichtstrahlen periodisch ab, wie Abbildung 1.1 skizziert.

Abbildung 1.1: Querschnitt eines tordierenden Mikrospiegels, der von zwei umliegenden Aktuatoren angetrieben wird, sowie die einfallenden und reflektierenden Lichtstrahlen.

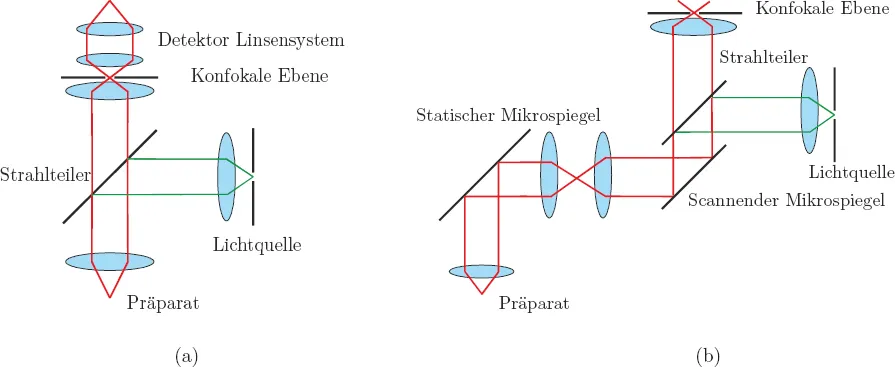

Ein wichtiges Anwendungsbeispiel für derartige Mikrospiegel ist das konfokale Laser Scanning Mikroskop. In einem konfokalen Mikroskop gehen die Lichtstrahlen von einer Laserquelle aus und werden vom Strahlteiler zum zu beobachtenden Präparat geleitet. Die Strahlen werden dann von der Oberfläche des Präparates reflektiert und durch ein Linsensystem zum Detektor geführt (Abbildung 1.2 (a)). Weil die Linsensysteme innerhalb des Mikroskops und des Detektors eine gemeinsame Fokusebene haben, wo in der Zwischenbildebene eine Lochblende positioniert ist, gelangen nur die von der beobachteten Objektebene reflektierten Lichtstrahlen durch die Blende hindurch. Somit wird eine sehr geringe Tiefenschärfe gewährleistet und nur eine dünne Schicht des Präparats erfasst. Durch separate Beobachtung jeder einzelnen Schicht des Präparats ist es möglich, eine 3D-Darstellung zu rekonstruieren. Mit diesem Verfahren wird jedoch nur ein Punkt der Schicht abgebildet. Es ist natürlich möglich durch die Bewegung des gesamten Präparates ein umfassendes Bild von der Schicht zu erhalten. Abbildung 1.2 (b) zeigt dagegen den Aufbau eines konfokalen Mikroskops mit einem scannenden Mikrospiegel: Die von der Lichtquelle ausgehenden Lichtstrahlen werden durch einen Strahlteiler, den Scanner (Mikrospiegel) und einen statischen Spiegel abgelenkt, bevor diese Strahlen von dem Präparat reflektiert und zurück zum Detektor bzw. Linsensystem geleitet werden. Der Mikrospiegel ermöglicht es somit, den ausgeleuchteten Punkt über die Oberfläche des Substrates zu führen, um die Schicht des Präparats abzubilden. Dabei ist der Bildausschnitt von dem Scanwinkel des Mikrospiegels abhängig, während die Bildauflösung von dem Durchmesser der Blende und der numerischen Apertur der Linse bestimmt wird [10]. Die Abtastrate, d. h. wie häufig pro Sekunde das Präparat gescannt wird, ist durch die Scanfrequenz des Mikrospiegels bestimmt.

Abbildung 1.2: Schematische Darstellung des Aufbaus eines konfokalen Mikroskops: (a) ohne scannenden Mikrospiegel; (b) mit scannendem Mikrospiegel.

Auch für Laser-Projektionen eignet sich die Torsionsmode. Ganz analog zum konfokalen Mikroskop sind auch hier der maximale Torsionswinkel und die erreichbaren Frequenzen wichtige Kriterien: Größere Torsionswinkel erlauben eine große Bilddiagonale, während höhere Resonanzfrequenzen eine höhere Liniendichte und Bildwiederholfrequenz erzeugen, welche sich positiv auf die erreichbare Bildauflösung und -qualität auswirken. Bei der Angabe des Torsionswinkels werden öfters die Begriffe mechanischer Scanwinkel (ϑmech) sowie totaler optischer Scanwinkel (ϑopt) verwendet. Der mechanische Scanwinkel beschreibt die tatsächliche Drehung der Spiegelplatte, während der totale optische Scanwinkel die Kantenlänge des projizierten Bildfeldes bestimmt. Da sich bei einer Torsionsbewegung des Mikrospiegels mit ϑmech auch das Einfallslot des Strahles um ϑmech dreht, wird der reflektierende Strahl gegenüber dem einfallenden Strahl um 4·ϑmech abgelenkt (vgl. Abbildung 6.1). Damit haben diese beiden Parameter den Zusammenhang: ϑopt = 4·ϑmech.

1.1.2 Translatorische Mode: Fourier-Transformations-Infrarotspektrometer

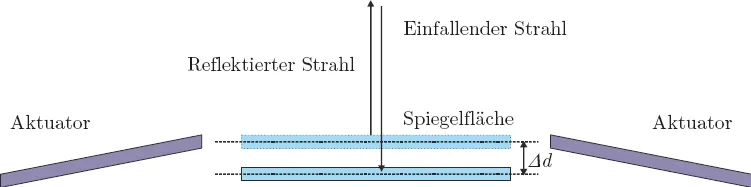

Neben der Torsionsmode ist die translatorische Mode eine weitere mögliche Betriebsform für Mikrospiegel. Die translatorische Mode beschreibt eine rein vertikale Bewegung der Spiegelfläche, wie Abbildung 1.3 zeigt.

Abbildung 1.3: Querschnitt eines translatorischen Mikrospiegels (Δd: Bewegungsamplitude), der von zwei umliegenden Aktuatoren angetrieben wird, sowie die einfallenden und reflektierenden Lichtstrahlen.

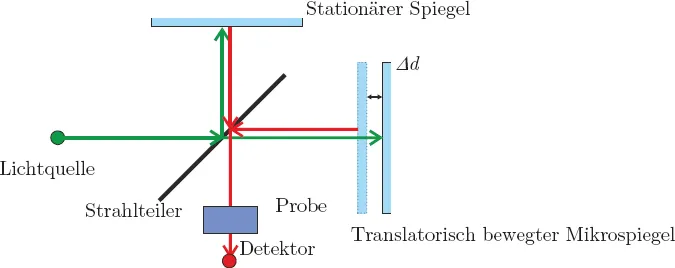

Abbildung 1.4 zeigt den Aufbau und das Funktionsprinzip eines Fourier-Transformations-Infrarotspektrometers (FTIR). Von der Lichtquelle ausgehendes Licht wird von einem Strahlteiler sowohl auf einen stationären Spiegel als auch auf den beweglichen Mikrospiegel gelenkt. Die reflektierten Lichtstrahlen werden am Strahlteiler wiederum zu einem Strahl vereinigt. Aufgrund des Wellencharakters des Lichts ist der resultierende Strahl das Ergebnis konstruktiver oder destruktiver Interferenz der beiden Teilstrahlen. Durch die Verschiebung des beweglichen Mikrospiegels wird die Phasenlage der beiden Teilstrahlen kontinuierlich verändert, welches sich in einer Intensitätsmodulation des vereinigten Lichtstrahls äußert. Der so modulierte Lichtstrahl wird durch die zu beobachtende Probe, z. B. ein gemischtes Gas, geführt, wobei das Licht charakteristischer Wellenlängen von der Probe absorbiert wird. Das verbliebene Licht (das Interferogramm) enthält unterschiedliche Frequenzen bzw. Wellenlängen und wird vom Detektor registriert. Das entsprechende Spektrum des Interferogramms wird mittels Fourier Transformation berechnet, wovon auf die Eigenschaften der Probe geschlossen werden kann. Für die Anwendung in einem FTIR sind die Bewegungsamplitude des Spiegels und die Parallelität der Spiegelfläche entscheidend, weil diese zusammen das spektrale Auflösungsvermögen bestimmen.

Abbildung 1.4: Schematische Darstellung des Funktionsprinzips eines FTIRs (Δd: translatorische Bewegungsamplitude).

Diese zwei Anwendungsbeispiele, die auf der Torsions- oder der Translations-Mode beruhen, mögen genügen, um die Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten von Mikrospiegeln zu umreißen.

1.2 Gliederung

Abhängig davon, in welchem Anwendungsgebiet ein Mikrospiegel eingesetzt wird, sind die Anforderungen an den Mikrospiegel sehr verschieden. Um die Einsatzmöglichkeiten der MEMS-Spiegelkonstruktion zu evaluieren, wurden in dieser Arbeit verschiedene mit PZT angetriebene Mikrospiegel entwickelt, hergestellt und charakterisiert.

Nachdem im vorliegenden Kapitel auf Einsatzfelder und Anforderungen eingegangen wurde, behandelt Kapitel 2 den Stand der Technik und gibt einen Überblick sowohl über bereits existierende piezoelektrische MEMS-Bauteile, als auch über realisierte Mikrospiegel. Auf Basis analytischer und numerischer Modelle werden anschließend in Kapitel 3 verschiedenartige Spiegel zur Linien- und Flächenausleuchtung entwickelt. Da alle resonant betriebenen Mikrospiegel ständig von Außeneinflüssen, z. B. wechselnden thermischen Lasten einer Laserquelle, beeinflusst werden, setzt ein stabiler Betrieb eines Mikrospiegels eine Reglung voraus. Diese benötigt zwingend eine Erfassung der Spiegelposition. Deswegen werden die Funktionsprinzipien, womit die Positionen der Mikrospiegel detektiert werden können und worauf sich eine Reglung stützt, in Kapitel 4 beschrieben. Kapitel 5 behandelt die Fabrikation der entworfenen Mikrospiegel, bevor in Kapitel 6 die Ergebnisse der Vermessung dieser Spiegel vorgestellt werden. Zum Schluss wird eine Zusammenfassung und ein Ausblick auf zukünftige Entwicklungen und offen gebliebene Fragen in Kapitel 7 gegeben.

![]()

2 Stand der Technik

Da sich diese Arbeit mit piezoelektrisch angetriebenen Mikrospiegeln beschäftigt, folgt zunächst ein Überblick über die grundlegenden Eigenschaften des eingesetzten piezoelektrischen Materials PZT und dessen Einsatz in MEMS-Bauteilen. Im zweiten Teil des Kapitels wird ein Überblick über die bislang verwendeten Antriebskonzepte in Mikrospiegeln gegeben.

2.1 PZT-Grundlagen und Bauelemente

2.1.1 Piezoelektrische Eigenschaft

Wegen seiner guten piezoelektrischen Eigenschaft, der Fähigkeit elektrische Energie und mechanische Energie effektiv ineinander umzuwandeln, ist PZT ein attraktives Material für unterschiedlichste MEMS-Komponenten. Wird eine Kraft auf ein piezoelektrisches Material ausgeübt, so verformen sich die Kristallite des Materials u...