eBook - ePub

Alkoholabhängigkeit, Abstinenz und Suchtselbsthilfe

- 108 Seiten

- German

- ePUB (handyfreundlich)

- Über iOS und Android verfügbar

eBook - ePub

Alkoholabhängigkeit, Abstinenz und Suchtselbsthilfe

Über dieses Buch

Auf der Grundlage der Ergebnisse einer Befragung von Mitgliedern aus Suchtselbsthilfegruppen vermittelt dieses Buch einen detaillierten Überblick über die unterschiedlichen Wege in die Alkoholabhängigkeit und aus ihr heraus. Eingehend wird dabei die Rolle der Suchtselbsthilfe als Helfergemeinschaft und sozialer Anker im Lebensalltag beleuchtet. Praxisnahe Handlungsempfehlungen gehen zum Schluss auf die Bedeutung des demografischen Wandels für die Gruppenarbeit, die neuen Formen der Abhängigkeit, das Miteinander der Generationen im Gruppenprozess und die Vorteile der Hilfe zur Selbsthilfe für das abstinente Leben ein.

Häufig gestellte Fragen

Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.

Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.

Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert

- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.

- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.

Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.

Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.

Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Ja, du hast Zugang zu Alkoholabhängigkeit, Abstinenz und Suchtselbsthilfe von Heinz-Werner Müller Burkhard Kastenbutt im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Psychologie & Forschung & Methodik in der Psychologie. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.

Information

1. Vorwort

Das dem Leser vorliegende Buch stellt die Ergebnisse und wesentlichen Erkenntnisse einer Befragung von Gruppen der Suchtselbsthilfe in Niedersachsen dar. Was war unsere Motivation zur Durchführung dieser Befragung? Welche Fragen haben wir uns gestellt? Was haben wir die Gruppenmitgliedern gefragt? Was waren die Antworten?

Zum einem richtet sich unser wissenschaftliches Interesse auf Fragen das ehemalige Trinkverhalten der Befragten betreffend, auf die Wege in die Sucht und auf die Wege in die Abstinenz. Zum anderen stellt sich, wie in vielen Bereichen der Gesellschaft, den Suchtselbsthilfegruppen die Frage nach der demografischen Entwicklung. Die Gesellschaft altert und mit ihr auch die Mitglieder der Suchtselbsthilfegruppen. Wie sieht die aktuelle Situation in den Suchtselbsthilfegruppen in Niedersachsen aus? Was kann man unternehmen, um die fortschreitende Überalterung der Gruppen aufzuhalten und mehr jüngere Menschen für die Arbeit in der Suchtselbsthilfe zu motivieren?

Im Folgenden werden wir unsere Ergebnisse darstellen und versuchen, ebenfalls Handlungsempfehlungen an die Gruppen der Suchtselbsthilfe zu geben. Die Handlungsempfehlungen sollen dabei helfen, die mitgliederstrukturellen Probleme der Selbsthilfegruppen zu überwinden, die Suchtselbsthilfe für neue Fragestellungen zu sensibilisieren und damit den kontinuierlichen Fortbestand derselben sicherzustellen.

Wie bei jedem Forschungsvorhaben haben wir viele Fragen beantworten können. Es stellen sich durch die Ergebnisse aber auch neue Fragen, die durch kommende Untersuchungen vielleicht geklärt werden können. Wir hoffen, dass Sie dieses Buch mit Interesse lesen werden und wir Ihnen neue Erkenntnisse vermitteln können.

Unser Dank geht an alle Teilnehmer Innen der Befragung in den Gruppen der Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe in Niedersachsen und in den teilnehmenden Gruppen des Kreuzbundes im Diözesanverband Osnabrück. Ein besonderer Dank geht an alle Gruppenleitungen und an die Verantwortlichen in den teilnehmenden Suchtselbsthilfeorganisationen, die uns bei der Durchführung der Befragung behilflich gewesen sind. Ebenso geht unser Dank an die AOK Niedersachsen für die finanzielle Förderung zur Realisation unseres Vorhabens.

Osnabrück, im November 2016

Dr. Burkhard Kastenbutt

Heinz-Werner Müller

2. Zu den Ergebnissen der Befragung

Wir hoffen, dass unsere Untersuchung einen differenzierten Überblick über den Weg in die Sucht und aus ihr heraus vermittelt. Beginnen wollen wir mit der Rolle der Suchtselbsthilfe für das abstinente Leben und den Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Altersstruktur der Gruppen.

2.1 Suchtselbsthilfe im Wandel

Hilfe zur Selbsthilfe wirkt! Und zwar nicht nur akut, sondern auch nachhaltig, denn die meisten der von uns befragten Gruppenmitglieder schreiben dem Gruppenbesuch einen hohen Stellenwert bezüglich ihres abstinenten Lebens zu. Unsere Untersuchung zeigt darüber hinaus, dass die Suchtselbsthilfegruppen ein großes Potenzial zur Bewältigung sozialer und gesundheitliche Probleme besitzen. Sie fördern die gegenseitige Unterstützung und Hilfe, den Wissensaustausch und -erwerb sowie die Entwicklung sozialer Kompetenzen. Sie haben des Weiteren eine wichtige Funktion, wenn es um die soziale Integration von Betroffenen und gegen das Risiko der sozialen Isolation geht.

Wo Licht ist, da ist aber auch Schatten, denn die Suchtselbsthilfegruppen werden in den letzten Jahren immer stärker mit den Auswirkungen des demografischen Wandels konfrontiert, was sich darin zeigt, dass der Anteil älter Mitglieder relativ hoch ist. Zwar treten Betroffene nach unseren Berechnungen im Durchschnitt mit ca. 47 Jahren einer Suchtselbsthilfegruppe bei, das durchschnittliche Alter liegt in den Gruppen aber inzwischen bei 57 Jahren.

Das Durchschnittsalter der befragten Männer und Frauen unterscheidet sich dabei nur geringfügig. Kleine Unterschiede lassen sich nur bezüglich der Zeiten ihres Gruppenbeitritts feststellen. Bei den Männern geschieht dies im Durchschnitt im Alter von 46 Jahren, bei den Frauen im Alter von 48 Jahren.

Sehr unterschiedlich gestaltet sich dagegen die Verteilung der Altersgruppen, die wir nach Kategorien wie z. B. frühes und mittleres Erwachsenenalter aufgeschlüsselt haben.

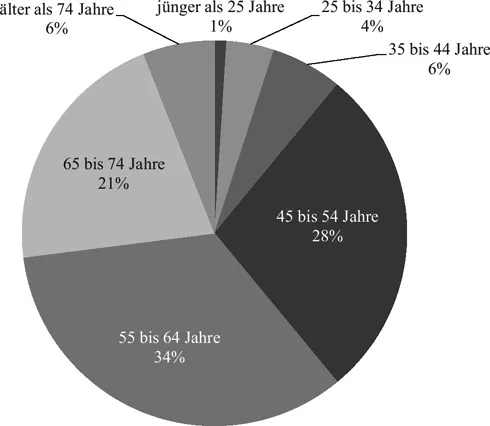

Unsere Befragungsergebnisse machen deutlich, dass die 55- bis 64-Jährigen mit knapp 34 Prozent die größte Altersgruppe darstellen, gefolgt von der Gruppe der 45- bis 54- Jährigen mit 29 Prozent und der Gruppe der 65- bis 74-Jährigen mit 21 Prozent. Im Alter von 35 bis 44 Jahren sind ca. 6 Prozent der Befragten, älter als 74 Jahre ebenfalls knapp 6 Prozent. Zur Gruppe der 25- bis 34-Jährigen gehören 4 Prozent. Verschwindend gering ist dagegen die Anzahl derjenigen Gruppenmitglieder, die jünger als 25 Jahre alt sind, denn diese Altersgruppe bewegt sich bei unter einem Prozent.

Abbildung 1: Altersverteilung der Befragten

Der Vergleich mit anderen Forschungsergebnissen zeigt, dass die Anzahl der Mitglieder der Altersgruppe der 25- bis 34-Jährigen in den letzten Jahren leicht angestiegen ist (vgl. DHS 2010). Dennoch stellen Betroffene im frühen Erwachsenenalter in den meisten der heutigen Suchtselbsthilfegruppen eine Minderheit dar. Es bleibt also abzuwarten, ob es gelingt, in den nächsten Jahren mehr junge Mitglieder für die Gruppenarbeit zu gewinnen (siehe zu diesem Thema auch die Handlungsempfehlungen in diesem Buch).

Zwei Drittel der befragten Gruppenmitglieder sind männlichen Geschlechts, ein Drittel weiblichen. Dies entspricht ziemlich genau den Anteilen männlicher und weiblicher Alkoholiker/innen in unserer Gesellschaft (vgl. DHS 2016).

Um Näheres über den Weg in die Sucht zu erfahren, haben wir die betroffenen Gruppenmitglieder danach gefragt, wann sie zum ersten Mal in ihrem Leben Alkohol getrunken haben. Es sei dabei darauf hingewiesen, dass insgesamt 96 Prozent der Befragten im Rahmen ihrer Sucht Alkohol missbraucht haben.

2.2 Wege in die Abhängigkeit

Zum ersten Mal in Kontakt mit Alkohol kamen dreiviertel der Befragten bereits in ihrer Jugendzeit (14. bis 25. Lebensjahr) und im frühen Erwachsenenalter (22. bis 35. Lebensjahr). Bei 18 Prozent fand der Erstkonsum noch vor dem 14. Lebensjahr statt. Nur 3 Prozent haben im mittleren Erwachsenenalter ihr erstes Glas Alkohol getrunken.

So sind knapp 70 Prozent der Männer in ihrer Jugendzeit zum ersten Mal mit Alkohol in Kontakt gekommen. Von den befragten Frauen haben 60 Prozent in ihrer Jugend zum ersten Mal Alkohol getrunken. Auch wenn die Prozentzahlen des Erstkonsums bei beiden Geschlechtern nicht allzu stark variieren, so begannen die von uns befragten Frauen mit dem Trinken im Durchschnitt später als die befragten Männer.

Wir haben aber nicht nur nach dem Erstkonsum von Alkohol gefragt, sondern auch danach, wann die Betroffenen mit dem abhängigen Trinken begannen.

Dazu sei vorausgeschickt, dass die Entwicklung einer Alkoholabhängigkeit nicht einheitlich verläuft, da verschiedene Faktoren dafür verantwortlich sind. Soziale und seelische sowie körperlich-organische Prozesse spielen demnach eine nicht zu verkennende Rolle. In diesem Sinne kann die Abhängigkeit auch nur anteilig durch die körperlich-organische Wirkungsweise des Alkohols erklärt werden.

Der Beginn des abhängigen Trinkens ist durch einen gesteigerten Alkoholbedarf und eine zunehmende Alkoholtoleranz gekennzeichnet. Im Vordergrund steht die Suche nach seelischer Erleichterung, wobei das Denken immer mehr um den Alkohol kreist. Um die ursprünglich durch geringeren Konsum erreichten Wirkungen hervorzurufen, sind im Laufe der Zeit immer höhere Alkoholmengen erforderlich, so dass ein starker Drang oder eine Art Zwang zum Trinken besteht.

Die Grenze zwischen ‚normalem‘ und einem ‚süchtigem Trinken‘ verläuft dort, „wo die Genussfähigkeit verloren gegangen ist und damit die Fähigkeit, einen Rausch zu erleben und vielleicht auch zu genießen, wo nur noch unter Zwang und zur Ichkontrolle und Unlustvermeidung getrunken wird“ (Rost 2016: S. 101). Und genau darin bestehen die Unterschiede zu denjenigen Konsumenten, die Alkohol als Genussmittel in mäßiger und ausgewogener Form genießen können (vgl. Schmidt 1997; Feuerlein 2008).

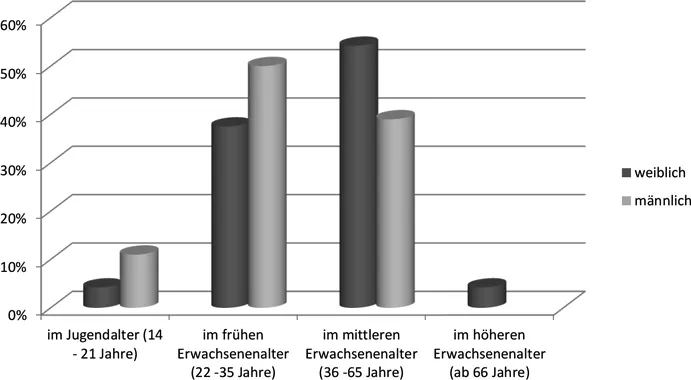

Die meisten der von uns Befragten (45 Prozent) begannen mit dem abhängigen Trinken zwischen dem 22. und 35. Lebensjahr, 42.5 Prozent im mittleren Erwachsenenalter, also zwischen 36 und 65 Jahren. Knapp 9 Prozent betonen, dass sie bereits im Jugendalter mit dem abhängigen Trinken begonnen haben. Ein äußerst geringer Teil (1.3 Prozent) fing erst im Alter von über 65 Jahren mit dem abhängigen Trinken an. Suchtkranke, bei denen ein Altersalkoholismus zu verzeichnen ist, sind in den befragten Gruppen daher nur mäßig vertreten.

Interessant war es zu erfahren, welche geschlechtsspezifischen Unterschiede bezüglich des abhängigen Trinkens bestehen. So haben etwa die Hälfte der befragten Männer im frühen Erwachsenenalter (zwischen 22 und 35 Jahren) mit dem exzessiven Alkoholkonsum begonnen, knapp 40 Prozent von ihnen im mittleren Erwachsenenalter (zwischen 36 und 65 Jahren) und 11 Prozent im Jugendalter.

Anders dagegen die weiblichen Befragten, denn hier haben nur ca. 4 Prozent mit dem abhängigen Trinken im Jugendalter begonnen. Die meisten von ihnen (54 Prozent) begannen damit im mittleren Erwachsenenalter und knapp 37 Prozent im frühen Erwachsenenalter.

Abbildung 2: Beginn des abhängigen Trinkens

Wissenschaftliche Untersuchungen bestätigen, dass Frauen allgemein später mit dem abhängigen Trinken beginnen als Männer (vgl. dazu u. a. Franke 2005). Anlässe für ein solches Trinkverhalten sind bei ihnen oftmals belastende Ereignisse im direkten sozialen Umfeld und im Beruf. Dazu gehören u. a. nicht verarbeitete Konflikte und akute soziale und seelische Belastungen, die oftmals mit Stress einhergehen, worauf später noch weiter eingegangen wird.

Der Zeitraum des Problemtrinkens und des Übergangs in eine manifeste Alkoholabhängigkeit ist bei den befragten Frauen um einiges kürzer als bei den Männern. Auch entwickeln Frauen im Durchschnitt bereits nach fünf Jahren Alkoholmissbrauch schwere körperliche Schäden, während sich diese beim männlichen Geschlecht erst nach etwa zwölf Jahren zeigen (vgl. Lesch/Walter 2009: S. 10).

Dazu kommt, dass Frauen im Vergleich zu Männern bei gleichen Trinkmengen und gleichem Gewicht deutlich höhere Blutalkoholspiegel aufweisen, so dass bei ihnen ein höheres Risiko zu alkoholbedingten Organschäden besteht (vgl. Hendriks 2005: 89ff.). Abhängiger Alkoholkonsum ist bei Frauen zudem deutlich altersabhängig, denn dieser tritt häufig erst in der vierten bis fünften Lebensdekade in Erscheinung (vgl. Franke 2005: S. 459). Auch dies bestätigen die Ergebnisse unserer Untersuchung.

Als nächstes wollten wir wissen, welche Alkoholika die befragten Männer und Frauen im Rahmen ihrer Abhängigkeit konsumiert haben.

2.3 Trinkverhalten und Trinkertypologie

Ein überdurchschnittlich großer Teil der männlichen Befragten hat vor allem Spirituosen und Bier getrunken, weniger dagegen Wein und Sekt. Besonders begehrt waren Korn, Weinbrand und Wodka. Erwähnt wurden auch Kräuterlikör, Ouzo, Wachholder und Grappa. Bevorzugte die mittlere und ältere Generation der Männer eher Korn und Bier, waren es bei den 25- bis 40-Jährigen besonders Wodka und Korn.

Bei den befragten Frauen standen Spirituosen ebenfalls hoch im Kurs, zu denen Wodka und im geringeren Maße Korn und Weinbrand gehörten. Bevorzugt wurde darüber hinaus auch Wein, weniger dagegen Bier und Sekt.

Einige wenige Frauen gaben an, dass sie regelmäßig Melissengeist, Baldriantropfen, süßen Likör und Kräuterlikör sowie Ouzo und Obstler getrunken haben. Dabei kann nicht unerwähnt bleiben, dass Melissengeist 79 Vol.-% Alkohol enthält. Mit dem Missbrauch dieses „Stärkungsmittels“ geht daher ein hohes Abhängigkeitsrisiko einher, wobei es beim Absetzen zu erheblichen Entzugserscheinungen kommen kann.

Warum gerade Wodka bei den befragten Männern und Frauen so beliebt war, hat unterschiedliche Gründe. Dies kann u. a. damit zusammenhängen, dass die meisten Wodkasorten aufgrund sorgfältiger Destillation und Filterung nur wenig Fuselöle und Begleitstoffe enthalten und bei ihrem Konsum eine nicht so stark wahrnehmbare Alkoholfahne entsteht wie bei anderen alkoholischen Getränken. Dies führte uns zu der Frage, welchem Trinkertypus sich die Befragten im Rahmen ihrer Alkoholabhängigkeit zuordnen.

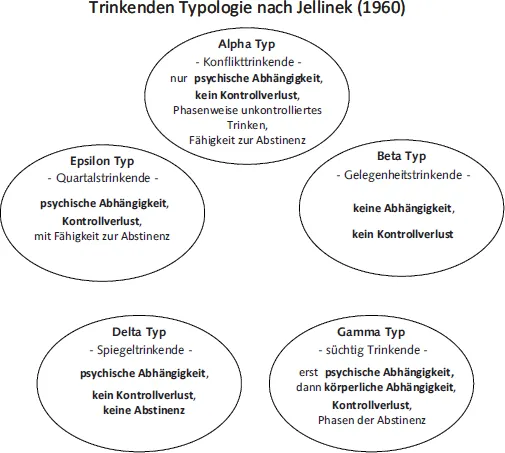

Wir griffen dabei auf das Modell der Alkoholiker-Typologie nach E. M. Jellinek zurück, der sich als US-amerikanischer Physiologe intensiv mit der Erforschung des Alkoholismus beschäftigt hat (vgl. Jellinek 1983). Seine Klassifizierung in unterschiedliche Typen von Alkoholikern erschien uns für die Frage nach dem Umgang mit Alkohol besonders gut geeignet, auch wenn es inzwischen eine Reihe weitaus umfassenderer wissenschaftlicher Ansätze gibt.

Abbildung 3: Trinkenden Typologie nach Jellinek (1960)

Jellinek, der hauptsächlich männliche Alkoholiker untersucht hat, geht von fünf unterschiedlichen Alkoholiker-Persönlichkeiten aus, zu denen der Konflikttrinker, Gelegenheitstrinker, süchtige Trinker, Spiegeltrinker und Quartalstrinker gehören. In unserer Befragung haben wir uns auf den Konflikt-, Spiegel- und Quartalstrinker beschränkt. Es war uns klar, dass solche Zuordnungen relativ eng gefasst sind und es in Bezug auf die einzelnen Typen von Alkoholikern auch Übergangs- und Mischformen gibt. So kann zum Beispiel ein Konflikttrinker im Laufe seiner Suchtkarriere zum Spiegeltrinker werden.

Den Konflikttrinker haben wir als süchtigen Trinker eingestuft, da er Alkohol exzessiv konsumiert, um Belastungen und Problemen aus dem Weg zu gehen. Dieser Typus kann sogar über einen längeren Zeitraum abstinent leben. Dennoch tritt bei ihm die psychische Abhängigkeit vom Suchtmittel relativ früh ein. Soweit sich die Anlässe exzessiven Trinkens häufen, kann sich bei ihm auf Dauer auch eine körperliche Abhängigkeit entwickeln (vgl. Kastenbutt 1998).

Im Gegensatz zum Konflikttrinker muss der Spiegeltrinker stets auf einen ausreichenden Alkoholspiegel bedacht sein. Der Weg in die Abhängigkeit erfolgt hier vom Gewohnheitstrinken zum episodischen Spiegeltrinken. Da dieser Typus hochgradig körperlich abhängig ist, kann er auf Alkohol nicht verzichten. S...

Inhaltsverzeichnis

- Inhaltsverzeichnis

- 1. Vorwort

- 2. Zu den Ergebnissen der Befragung

- 3. Handlungsempfehlungen

- 4. Durchführung der Befragung

- 5. Zusammensetzung der Stichprobe

- Literaturverzeichnis

- Anhang 1: Grundauswertung der schriftlichen Befragung

- Über die Autoren

- Impressum