- 76 Seiten

- German

- ePUB (handyfreundlich)

- Über iOS und Android verfügbar

eBook - ePub

Über dieses Buch

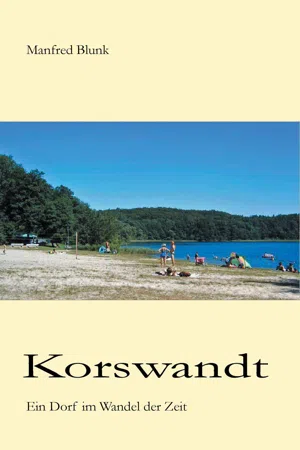

Erzählt wird die Geschichte eines kleinen Dorfes auf der Ostseeinsel Usedom in Pommern von den slawischen Anfängen bis in die Gegenwart. Von der Christianisierung ist die Rede, vom Dreißigjährigen Krieg, von Napoleon und den Befreiungskriegen, vom Aufblühen des Bäderwesens an der Küste, vom Ersten und vom Zweiten Weltkrieg und auch davon, wie die Korswandter den Verlust ihrer Kreisstadt Swinemünde verkraftet haben, schließlich Bundesbürger wurden und ihr Dorf sich mehr und mehr zu einem Erholungsort entwickelte.

Häufig gestellte Fragen

Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.

Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.

Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert

- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.

- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.

Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.

Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.

Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Ja, du hast Zugang zu Korswandt von Manfred Blunk im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Historia & Historia del mundo. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.

Information

Korswandt auf der Ostseeinsel Usedom in Pommern könnte im Hochmittelalter (1050 bis 1250) gegründet worden sein. Als Szutoswantz wurde das Dorf erstmals 1243 urkundlich erwähnt (Manfred Niemeyer, „Greifswalder Beiträge zur Ortsnamenkunde“). Aus der Urkunde geht hervor, dass der Pommernherzog Barnim I. das Dorf Szutoswantz, den Bach Lassovnisza, den Wald bis zum Berg Szampisza und den Wolgastsee dem Kloster Stolpe an der Peene bei Anklam (heute nur noch Ruinenreste) geschenkt hat.

Korswandt zwischen Gothen- und Wolgastsee

Der Bach Lassovnisza sind die natürlich entstandene Bäck, in der Wasser aus dem Kachliner See durch das Thurbruch in den Gothensee abfließt und die ebenso entstandene Beek, die den Gothensee durch die Parchenniederung in die Ostsee entwässert. Welcher der Hügel rund um das Thurbruch damals Szampisza hieß, war nicht herauszufinden.

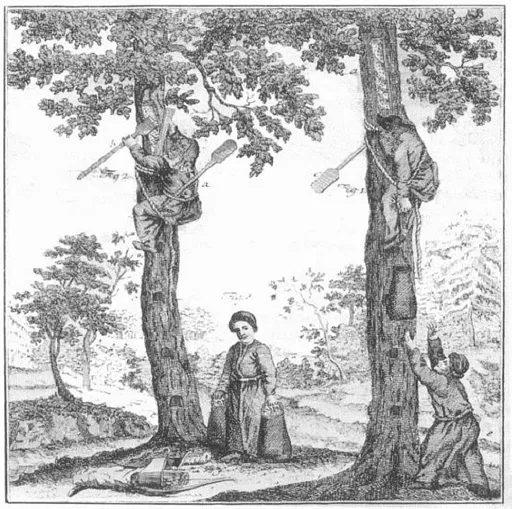

Der Name Szutoswantz deutet auf eine Slawensiedlung hin. Davon hat es viele auf Usedom gegeben. Die Bewohner der Dörfer sind hauptsächlich Ackerbauern und Viehzüchter gewesen. Da die Slawen sich gut auf die Zeidlerei verstanden, also darauf, den Honig der wilden Bienen im Wald zu ernten, könnte es auch in Szutoswantz Waldimker gegeben haben.

Zeidler im Mittelalter beim Honig ernten. Die Bienen wurden nicht in Bienenstöcken gehalten, sondern in von den Zeidlern geschlagenen Baumhöhlen (Beuten) im Wald.

Im Mittelalter war Honig – neben süßen Früchten – das einzige Süßungsmittel. Außerdem fiel bei der Honigernte noch Bienenwachs an, aus dem Kerzen hergestellt wurden. Mit Bienenhonig und Wachs haben die Slawen einen lebhaften Tauschhandel betrieben.

Auch auf das Jagen und Fischen verstanden sie sich, aber Jagd und Fischfang waren den Feudalherren sowie der Kirche mit ihren Klöstern vorbehalten und Wilderern drohten härteste Strafen. Doch nicht nur in Hungerjahren wird wohl so mancher arme Schlucker seinen Fisch gefangen und sein Wildbret verzehrt haben.

Mit der von den slawischen Greifenherzögen gewünschten Christianisierung Pommerns waren Holländer, Westfalen, Ostfriesen, Sachsen und Mecklenburger auf die Insel gekommen, im Gepäck manche neue Idee und den Eisenpflug. Sie hatten sich in den slawischen Dörfern angesiedelt oder neue gegründet.

Nach erbitterten Kämpfen gegen Dänen und Polen gaben norddeutsche Adlige im 13. Jahrhundert schließlich den Ton an auf dem Eiland, was mit der Zeit dazu führte, dass die slawischen sich zu deutschen Dörfern wandelten. So ist aus Szutoswantz irgendwann Coswantz geworden (Große Lubinsche Karte von 1618). An dem Wandel der Dörfer hatte auch die Kirche ihren Anteil. Ihr und ihren Klöstern gehörten bald viele Dörfer, Wälder und Seen auf der Insel Usedom.

Die Kirche gewann im Jahr 1390 einen Grenzstreit gegen den Adligen Reimar von Neuenkirchen, dem unter anderen die Orte Gothen und Mellenthin gehörten, sodass der Wolgastsee, um den gestritten wurde, beim Kloster Stolpe verblieb.

Coswantz, Zirchow und Senin wurden 1468 an das Kloster Pudagla verkauft. Senin war ein Dorf am Zerninsee zwischen Garz und Coswantz, gegründet 1277, von seinen Bewohnern aber 1468 aufgegeben. Nach dem Dorf wurde der Zerninsee benannt, der heute weithin verlandet ist.

Bauern bei der Fronarbeit, Holzschnitt von 1473.

Die freien, hörigen oder leibeigenen Bauern galten im Mittelalter als der „armselige und mühsame“ Stand der „armen Leute“, von denen die wenigen freien noch die wohlhabendsten waren.

In einer Beschreibung von 1545 heißt es: „Der vierte Stand ist derjenige der Menschen, die auf dem Feld sitzen und in Dörfern, Höfen und Weilern sitzen und Bauern genannt werden, weil sie das Feld bauen und zur Frucht bereiten. Diese führen gar ein schlecht und niederträchtig Leben. Es ist ein jeder von dem andern abgeschieden und lebt für sich selbst mit seinem Gesinde und Vieh. Ihre Wohnungen sind schlechte Häuser, von Kot und Holz gemacht und mit Stroh gedeckt. Ihre Speise ist schwarzes Roggenbrot, Haferbrei oder gekochte Erbsen und Linsen. Wasser und Milch ist fast ihr alleiniger Trank. Eine Zwilchjoppe, ein Paar Bundschuh und ein Filzhut ist ihre Kleidung. Diese Leute haben nimmer Ruhe. Früh und spät hangen sie der Arbeit an. Sie tragen in die nächste Stadt zu verkaufen, was sie übrig haben vom Felde oder von dem Vieh, und kaufen, was sie bedürfen; denn sie haben keine oder gar wenig Handwerksleute unter sich. Ihren Herren müssen sie oft das ganze Jahr hindurch dienen, das Feld bauen, säen, die Frucht abschneiden und in die Scheuer führen, Holz hauen und Gräben machen. Es giebt nichts, was das arme Volk nicht thun muß und aufschieben darf. Dies mühselig Volk der Bauern, Köhler und Hirten ist ein sehr arbeitsam Volk, das jedermanns Fußhader ist und mit Fronen, Zinsen, Steuern und Zöllen hart beschwert und überladen.“

„Armselige“ Bauern hat es sicherlich auch in Coswantz gegeben. Der Name des Ortsteils Köterende besagt, dass dort früher Köter, Kätner oder Kossäten wohnten, deren Anwesen so klein war, dass sie davon allein nicht leben konnten. Als Handwerker oder Tagelöhner mussten sie was dazuverdienen, zumal sie für die Überlassung des Hauses und des Grundstücks an den Grundherrn Zinsen in Form von Geld, Naturalien sowie Hand- und Spanndiensten zu zahlen hatten.

Besonders schwer war das Leben der Frauen. Sie arbeiteten gewöhnlich mehr als die Männer, bekamen oft an die zwanzig Kinder und hatten zu verkraften, dass von ihren Sprösslingen viele schon im Kindesalter starben. Die Lebenserwartung der Bauern betrug zu Beginn des Mittelalters kaum mehr als dreißig und an seinem Ende um die fünfzig Jahre.

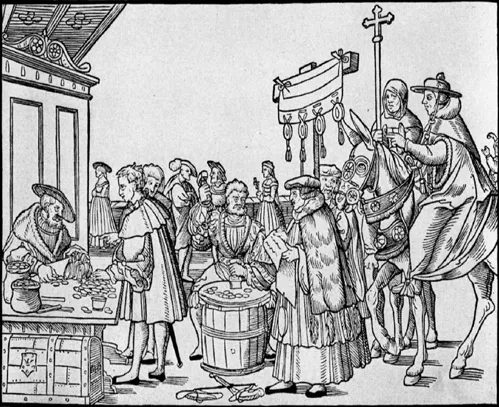

Dem Bischof Otto von Bamberg war es 1128 im zweiten Anlauf gelungen, die Slawen auf der Insel Usedom zum Christentum zu bekehren. Zu der Zeit war die römisch-katholische Kirche schon reich und mächtig. In beträchtlichem Maße hatte der Ablasshandel zum Reichtum des Heiligen Stuhls beigetragen. Die sakrale Geldschneiderei funktionierte so: Wenn der Mensch starb, stieg nach kirchlichem Dogma seine Seele zum Himmel auf. Hatte er jedoch gesündigt – wie wohl die meisten –, musste sie im Fegefeuer die irdischen Sünden büßen, bevor sie in den Himmel kam. Es sei denn, der Sünder kaufte von der Kirche einen Ablassbrief, der ihm einen Teil oder sogar alle seine Sündenstrafen erließ. Mit solchen Briefen trieb der Klerus einen lukrativen Handel. Dem sächsischen Dominikanermönch und Ablassprediger Johann Tetzel wird der Satz zugeschrieben: „Sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt.“

Durchs Land ziehende Ablassprediger verkaufen Ablassbriefe, Holzschnitt um 1510.

Doch einige Kleriker sahen im Ablasshandel und der pompösen Entwicklung ihrer Kirche ein Abweichen von der Christenlehre, wie sie die Bibel verkündet. Besonders der Augustinermönch und Professor der Theologie an der Universität zu Wittenberg, Dr. Martin Luther, forderte, unter anderem mit seinen berühmten 95 Thesen, die römisch-katholische Kirche zu reformieren, was schließlich zum Protestantismus und zur Kirchenspaltung führte.

Der pommersche „Luther“ hieß Johannes Bugenhagen. Er stammte von Usedoms Schwesterinsel Wollin und war Schuldirektor in Treptow an der Rega. Mit Gleichgesinnten verbreitete Bugenhagen Luthers reformatorisches Gedankengut an vielen Orten des Landes. 1534 ist die Reformation im Herzogtum Pommern eingeführt worden.

Die umfangreichen Klosterbesitzungen wurden 1535 säkularisiert und fielen den pommerschen Herzögen anheim. Coswantz musste zusammen mit anderen Dörfern nun für die Domäne Cutzow Frondienste leisten. Immer mehr Bauern gerieten in Abhängigkeit von den Feudalherren. Mit der Zeit entstand ein Junker- und Beamtenstaat dessen Landbevölkerung vor allem aus Leibeigenen bestand.

Bauern liefern Abgaben an den Grundherrn ab, Holzschnitt aus dem 15. Jahrhundert.

Hier und da haben sich die Bauern aber bisweilen gegen die Obrigkeit aufgelehnt, das führte 1523 zum Deutschen Bauernkrieg. Dessen bedeutendster Führer war der Pfarrer Thomas Müntzer aus Mühlhausen. Bis Norddeutschland ist der Aufstand aber nicht vorgedrungen.

Zu dem armseligen und mühsamen Leben der Bauern kam noch manche Plage. Auf Missernten folgten Hungersnöte, Raubritter des verarmten niederen Adels machten das Land unsicher und immer wieder hatten die Menschen unter Kriegen zu leiden.

Seit 1618 führte die kaiserlich-katholische Armee des Oberbefehlshabers Wallenstein Krieg gegen die protestantischen „Ketzer“. Das evangelische Pommern hatte versucht, sich aus dem Konflikt herauszuhalten, doch das war nur eine Zeit lang gelungen. Im Herbst 1627 drang die kaiserliche Streitmacht in Pommern ein und bezog auch auf Usedom Quartier. Bald waren Plünderungen und Gewalttaten einquartierter sowie durchziehender Truppen an der Tagesordnung. Das ging so manches Jahr.

Am 3. Juli 1630 griff Schweden in den Krieg ein, ...

Inhaltsverzeichnis

- Textbeginn

- Weitere Informationen

- Impressum