Energiewende 2014 - ein Debakel

Wann sind wie viele Stromspeicher zum Gelingen der Energiewende erforderlich?

- 72 Seiten

- German

- ePUB (handyfreundlich)

- Über iOS und Android verfügbar

Energiewende 2014 - ein Debakel

Wann sind wie viele Stromspeicher zum Gelingen der Energiewende erforderlich?

Über dieses Buch

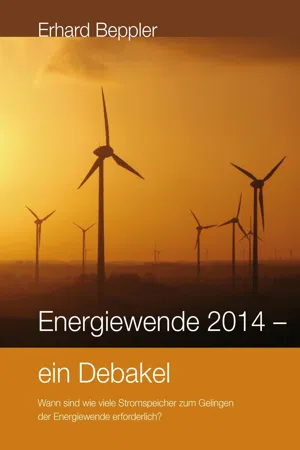

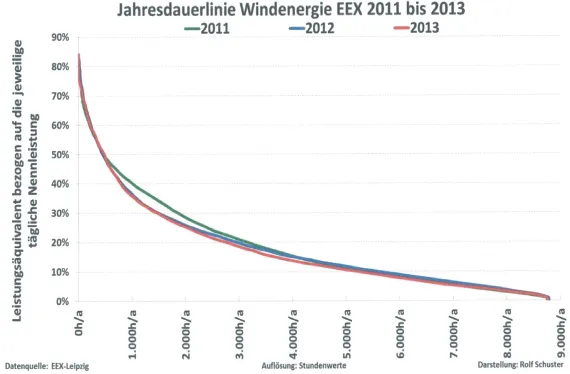

Nach der »Energiewende 2014« soll u. a. der Anteil der alternativen Energien an der Gesamtstromerzeugung bis 2050 auf mindestens 80% angehoben werden. Durch das volatile Verhalten der Wind- und Solaranlagen müssen dann ab 2018 Stromspeicher zum Auffangen der Stromüberschußmengen zur Verfügung stehen, da Wind und Sonne nicht nur sporadisch wie z.Z. sondern ständig mehr Strom erzeugen als Bedarf besteht. Diese gespeicherten Strommengen müssen dann bei niedriger Stromerzeugung über Wind und Sonne wieder eingespeist werden oder die Wind- und Solaranlagen müssen still gesetzt werden.Diese Stromüberschußmengen steigen über 47(2025), 351(2035) auf 726 GWh/Tag in 2050 an. Theoretisch könnten diese Strommengen über Pumpspeicherwerke aufgefangen werden, wozu 6(2025), 42(2035), 86(2050) Speicherwerke der Goldisthalgröße erforderlich wären (größtes deutsches Pumpspeicherwerk: Kosten 600 Mio., Bauzeit 11 Jahre). Der Bau dieser Speicher scheidet in Deutschland wie im Ausland absehbar aus, andere bezahlbare Speicherverfahren sind bis 2018 nicht in Sicht, so dass die Wind- und Solaranlagen still gesetzt werden müssen, im Jahre 2050 hälftig. Außerdem verbleibt nach der »Energiewende 2014« weniger Stromerzeugungskapazität über konventionelle Kraftwerke, in 2050 von insgesamt erforderlichen 365 GW gerade 15 GW. Dadurch ist ein ausreichender Stromausgleich über konventionelle Kraftwerke bei wenig Wind und Sonne nicht möglich, d.h. eine Stromspeicherung ist auch aus diesem Grunde zum Gelingen der »Energiewende 2014« zwingend erforderlich.

Häufig gestellte Fragen

- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.

- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Information

1. Einleitung

2. Über die Illusion, 80–100 Prozent des Stroms über alternative Energien erzeugen zu können, am Beispiel der Energiewende 2010 / 2011

2.1 Erneuerbare-Energien-Gesetz 2010 / 2011

| 2020 | 2050 | CO2-Minderung |

| 35 % | mind. 80 % | 80–95 % |

| Stromverbrauch: | -20 % | -50 % |

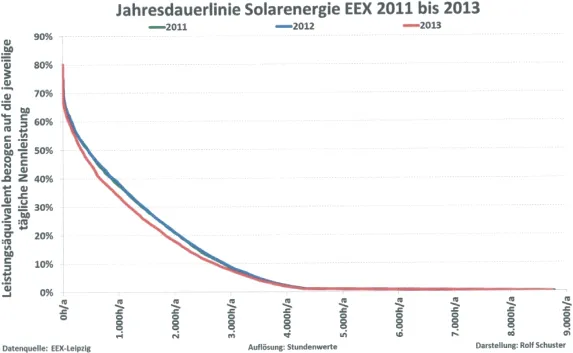

2.2 Spannbreite der Stromerzeugung über die volatilen Stromerzeuger Wind und Sonne

Inhaltsverzeichnis

- Über den Autor

- Inhaltsverzeichnis

- 1. Einleitung

- 2. Über die Illusion, 80–100 Prozent des Stroms über alternative Energien erzeugen zu können, am Beispiel der Energiewende 2010 /2011

- 3. Energiewende 2014 – ein Debakel

- 4. Unzureichend sichere Stromerzeugung durch das volatile Verhalten von Wind und Sonne

- 5. Wie konnte es zu dieser Energiewende kommen und was sind die Konsequenzen für Deutschland?

- 6. Literaturverzeichnis

- 7. Anlagen

- Danksagung

- Impressum