![]()

1 Schulen im

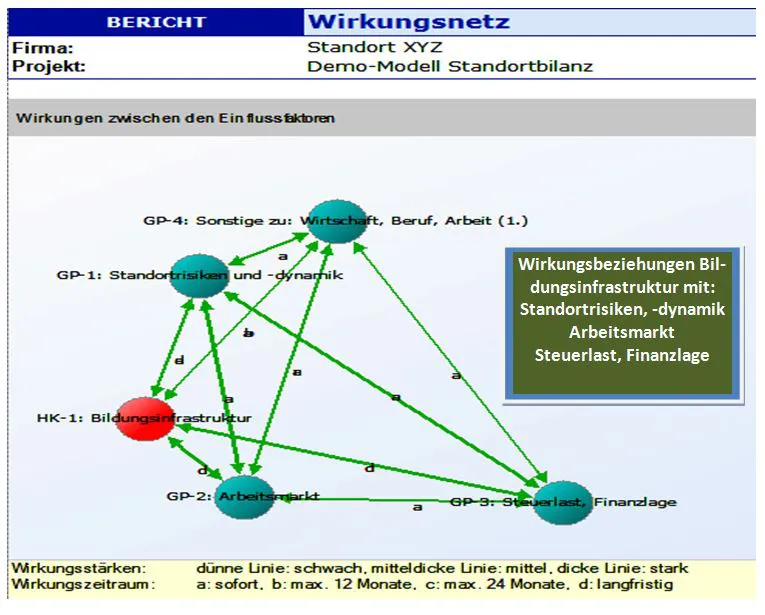

Netz der Standort-Wirkungsbeziehungen

Methodische Aufbereitung anhand graphischer Wirkungsnetze –

Analyse von Stärke und Dauer. Es wäre zu einfach, bestimmte

Einflussfaktoren eines Standortes nur isoliert betrachten zu

wollen: die Aussagekraft solcher Indikatoren hängt vielmehr von

ergänzenden Informationen und Darstellungen zu den sie umgebenden

Bedingungsverhältnissen ab. Komplexe Sachverhalte, wie sie bei

komplexen Wirkungsbeziehungen zwischen einem Standort und dort

angesiedelten Schulen gegeben sind, lassen sich nicht bequem mit

einigen reduzierten Kennzahlen aufbereiten.

Vgl. u.a. Kabarett Bildung

http://www.youtube.com/watch?v=M_sVIX8axiI

Damit daraus abgeleitete Ergebnisse zu einer wirklichen

Informationsquelle und hilfreichen Entscheidungsunterstützung

werden können, müssen sie mit Hilfe einer geeigneten Methodik

sowohl hinsichtlich ihrer Entstehungsverhältnisse als auch in ihrem

gesamten Beziehungsgeflecht transparent gemacht werden. Zur

Veranschaulichung können hierzu graphische Wirkungsnetze einen

wesentlichen Beitrag leisten. Zur richtigen Bewertung einer

spezifischen Standortsituation und -problematik geht es

darum, ein System zur möglichst vollständigen Erfassung aller

relevanten Wirkungsmechanismen zu entwickeln

Wie alle anderen auch ist eine Schule auch, aber nicht nur, im

Internet „verwebt“. Noch weit mehr ist sie aber mit vielen,

vielleicht allen der sie umgebenden Standortfaktoren Teil eines

dynamischen Wirkungsnetzes. Eine Schule bleibt nach dem Abgang

ihrer Schüler nicht etwa in ihrer eigenen Welt zurück, sondern ist

Bestandteil eines höchst komplexen Standort-Umfeldes. Glaube man

nicht, dass Schulen von auf uns alle einstürmenden Entwicklungen

der Globalisierung ausgenommen seien. Grundsätzlich betrachtet

könnte im Rahmen einer Analyse und Darstellung von

Wirkungsbeziehungen Standortfaktor für Standortfaktor klargemacht

werden, welche Wirkungen berücksichtigt werden müssen

beispielsweise für die Beziehungen zwischen: Bildung, Wissenschaft,

Innovation einerseits, sowie andererseits:

Wirtschaft, Beruf, Arbeit

Kultur, Tourismus, Freizeit

Verkehr, Bauen, Wohnen

Familie, Gesundheit, Soziales

Oder der Fokus wird darauf gerichtet, in welcher Form,

Stärke und Dauer der Einzelfaktor Bildungsinfrastruktur auf die

übrigen angenommenen Faktoren, d.h. u.a.:

Standortrisiken und -dynamik

Arbeitsmarkt

Steuerlast, Finanzlage

Kulturinfrastruktur

Fremdenverkehr

Lebensqualität + Image

Gründer- und Patentintensität

Wissensintensive Dienstleistungen

Erreichbarkeit

Wohnungs- und Häusermarkt

Gewerbeimmobilien

Bevölkerungsstruktur, Demografie

Medizinische Versorgung, Pflege, Kita

Kaufkraft/BIP pro Einwohner

aktiv einwirkt bzw. umgekehrt von jedem dieser Faktoren jeweils

auch passiv beeinflusst werden kann (Rückkoppelungseffekt).

![]()

2

Flickenteppich Schullandschaft

G9, G8 oder doch wieder lieber G9 ? Lehrpläne und Qualität des

Unterrichts – Reife und Sozialverhalten – Beherrschung Lernstoff –

Transfer und Anwendung von Wissen – Kompetenzen sichern. Seit der

Umstellung von G9 auf G8 gilt immer häufiger: alles kehrt marsch,

marsch. Zweifel sind angebracht, ob dies wirklich alles nur zum

Wohle der Betroffenen – gemeint sind diese selbst und nicht deren

Eltern – geschieht. Da gibt es Wahlfreiheit zwischen G8 und G9 oder

die Möglichkeit, auch einmal eine Klasse überspringen zu dürfen.

Doch zukünftige Arbeitgeber zeigen sich unzufrieden, denn:

Schulabgänger würden den gelernten Stoff nicht beherrschen

Schulabgänger könnten ihr Wissen nicht richtig anwenden

Abiturienten hätten noch eine gewisse geistige Unreife und

Defizite im Sozialverhalten

Abiturienten würden nicht mehr dieselbe Reife mitbringen, wie es

vor der G8-Einführung der Fall war

Trotz allen guten Willens der Akteure sind dies unüberhörbare

Warnzeichen. Zwar wird allgemein anerkannt, dass es besser sei,

früher in den Beruf einzusteigen, als später in Rente zu gehen.

Stattdessen wird erwartet, dass sich viele G8-Abiturienten erst

einmal ein Jahr Auszeit gönnen, um noch an Lebenserfahrung und

Kompetenz zu gewinnen. Unabhängig von allen Reparaturversuchen gilt

jedoch wie eh und je: wichtigste Erfolgsfaktoren sind Entschlackung

der Lehrpläne sowie Qualitätsniveau von Unterricht und Lehrern.

![]()

3 Schule auf

der Waagschale des Standortes

Faktor Bildung im Standortvergleich - Pisa kreiert pädagogische

Einheitswährung – Gleiche Bildungskompetenzen – humanistisches

Ideal –– Kontrollbürokratie – Pisa und Zwang zur Anpassung.

Wenn Standorte heute miteinander mehr und mehr auch nach dem Faktor

Bildung verglichen werden, sitzt jede der an einem Standort

befindlichen Schulen mehr oder weniger direkt mit in diesem Boot.

Denn immer sind gerade Schulen eine der wichtigsten Komponenten in

einem Bildungsmonitor. D.h. Schulen entscheiden nicht nur darüber,

wie es ihnen selbst ergeht, sondern ebenso mit darüber, welche

nachhaltigen Perspektiven und Potenziale der gesamte sie tragende

Standort auf die Waagschale bringt.

Hierfür wurde beispielsweise auf Ebene der Bundesländer ein

spezieller Bildungsmonitor entwickelt: für den Bildungsmonitor

werden keine eigenen Studien gemacht, sondern vorhandene

Statistiken ausgewertet. Zum Beispiel: die Ergebnisse der Länder

bei den Pisa- und Iglu-Studien, die Leistungen von Mittelstufen-

und Grundschülern in den Bundesländern vergleichen. Losgelöst von

nationalen und regionalen Bildungstraditionen wird mit Pisa so

etwas wie eine pädagogische Währung kreiert. Ebenso wie hinter der

Einführung des Euro das politische Streben nach mehr

wirtschaftlicher Gleichheit stand wird mit der Betonung von Pisa so

etwas wie eine Gleichheit der Bildungskompetenzen angestrebt. Durch

Pisa als pädagogisch vereinheitlichte Währung werden auf nationaler

Ebene Anpassungsreaktionen vom Kindergarten bis hin zur Universität

erzwungen: wer nicht mitmacht, verliert international an

Ansehen.

Im immer härteren Kompetenzwettbewerb droht das humanistische

Ideal des selbstverantwortlichen Individuums unterzugehen.

Kreativität und Flexibilität stehen gegen outputorientierte

Lehrpläne. Schulen werden zu wirtschaftsbezogenen Quasimärkten mit

Merkmalen wie u.a. Konkurrenzstreben, Performancekontrolle,

Ertragskalkulationen oder Marktkonformität. Im Vordergrund einer

Kontrollbürokratie steht über allem die Nutzenoptimierung. Die

Auswirkungen auf Soziale Kompetenz, Solidarisches Verhalten,

Urteilsvermögen oder Wohlbefinden werden nirgendwo vermessen.

Bleibt zu hoffen, dass die pädagogische Einheitswährung Pisa nicht

zu gleichen Problemen führt wie die monetäre Einheitswährung Euro,

mit der bereits ganze Staaten bis an den Rand des Abgrundes

gelangten.

![]()

4

Umgangssprache aus Sprachmischungen

Am Beginn eines allumfassenden Sprachwandels - Grammatisches

Rückbauunternehmen Zukunftsdeutsch – Satzstrukturen versimpeln –

Formenreichtum des heutigen Deutsch verschwindet – grammatische

Feinheiten werden eliminiert. Unerheblich ist, wann genau

eigentlich die deutsche Sprachlandlandschaft in Bewegung geriet und

Elemente fremder Sprachen aufzunehmen begann. Ein

50-Jahre-Rückblick auf Abi63-Zeiten bietet jedoch Anlass, einmal im

Vergleich zu damals auf heutige Verschleifungen und Versimpelungen

der Umgangssprache, Sprachmischungen und grammatische Minimalismen

zu schauen. In der FAZ steht unter Bezug auf U. Hinrichs

(Multi-Kulti Deutsch) zur Zukunft des heutigen Deutsch geschrieben:

Kasusendungen werden abgeschliffen, grammatische Übereinstimmungen

zwischen den Wörtern im Satz spielen kaum noch eine Rolle.

Präpositionen stehen zur beliebigen Verwendung, das grammatische

Geschlecht ist eingedampft, Der Konjunktiv geht den Bach hinunter,

die Satzstrukturen versimpeln.

In Internet-Chats, Krawall-Shows und Vulgär-Comedies wird das

Ideal der deutschen Hochsprache mit Füßen getreten. Jugendliche

mischen aus verschiedenen Sprachfetzen einen sogenannten „coolen“

Slang. Grammatische Feinheiten werden brutal eliminiert, vom

Formenreichtum der deutschen Sprache bleibt kaum etwas übrig. Was

ein Satz bedeutet, hängt heute immer weniger von ihm selbst sondern

immer stärker vom umfließenden Kontext ab. Hauptsache ist:

Verständigung muss halbwegs funktionieren, für Feinheiten bleibt

dabei wenig Raum. Vielleicht bietet die englische Sprache mit ihrer

bereits am weitesten reduzierten Wortgrammatik Trost: „sie büßte

bereits im Munde der Kelten, Wikinger und Normannen über die

Jahrhunderte hinweg viele ihrer grammatischen Feinheiten ein (W.

Krischke).“

![]()

5 Abi63 und

Sozialkunde

Nicht systemrelevantes Nebenfach – Gegenüber manchem anderen

Ballast an Schulwissen gering geachtet - Acht Millionen

Wählerstimmen ohne Wert – Parteimitglieder ohne Mandat –

Großkoalitionäre Regierungsbildung. Im Rückblick von nunmehr 50

Jahren gab es zu Abi63-Zeiten ein Fach „Sozialkunde“. Als nicht

systemrelevantes Nebenfach leider wenig gewürdigt und schon gar

nicht geachtet. Sozialkunde – eher ein „Füllfach“ als

Verschnaufpause zwischen Systemrelevanten Fächern oder zum Ausklang

eines anstrengenden Schultages. Als mehr oder weniger lästiges

Beiwerk von hierin kaum ausgebildeten Lehrern, sondern als

Anhängsel eines gerade verfügbaren Hauptfach-Lehrers

unterrichtet.

So manches mühsam erworbenes Schulwissen wurde im späteren

Berufsleben als Ballast abgeworfen. Von jener so gering geachteten

Sozialkunde hätte man jedoch an vielen Stellen ein Mehr gebrauchen

können. So scheinen sich Bilder von seinerzeit vermittelten

Demokratie-Idealen mit der heutigen großkoalitionären

Regierungsbildung zu beißen. Obwohl rein formal wenig zu

beanstanden sind auf der einen Seite wohl über acht Millionen

Stimmen von FDP-und AfD-Wählern unter den Tisch gefallen.

Demgegenüber stehen wenige hunderttausend SPD-Mitglieder, die

darüber entscheiden, ob ein von den politischen Spitzen des Landes

ausgehandeltes Regierungsprogramm ihnen genehm ist oder nicht.

Parteimitglieder, die hierzu nicht einmal von der eigenen

Wählerschaft legitimiert worden sind. Vielleicht zog jener

Sozialkundeunterricht zu Abi63-Zeiten zu wenig Aufmerksamkeit auf

sich oder hinterließ einfach die falschen Eindrücke. Nämlich

solche, nach denen hier kein Vorbild an Demokratie, sondern eher

das Diktat einer Minderheit vorgeführt wird.

![]()

6 Nach dem Krieg - Umfeld Schule

Man hielt noch etwas mehr zusammen, die Gesellschaft war noch nicht so gespalten wie heute. Das ist die gute Seite, wenn alle nicht viel haben. Kein Neid und wenig Gier, auf was denn a...