![]()

Geleitwort des Rektors der Universität Rostock

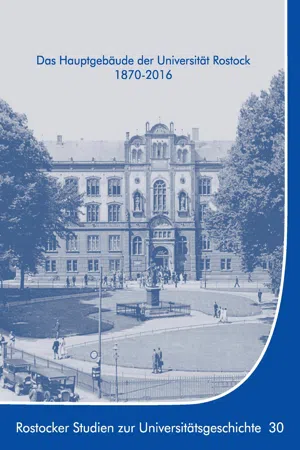

Die Bibliothek Sainte Genéviève im 5. Arrondissement von Paris lieferte Willebrand die großartige Vorlage für dieses prächtige Hauptgebäude am Universitätsplatz, das nach dem schlichten Collegium album nun den Glanz Schwerins in Rostock widerspiegeln sollte. Die Fassade lässt die Geschichte der Universität, ihre vier Gründungsfakultäten, ihre Vorbilder und bedeutendsten Köpfe ebenso erahnen, wie über das Großherzogtum Mecklenburg als Souverän mit Herzögen, Bischöfen und Kanzlern, aber auch Wappen der Städte und Herzogtümer zu informieren.

Dazu verspricht das DOCTRINA MULTIPLEX, VERITAS UNA über dem Hauptportal die Wahrheitssuche in akademischer Freiheit, ohne die Wurzeln in der päpstlichen Stiftung zu verleugnen.

Heute wird den staunenden Besuchern auf dem Universitätsplatz mit dem Brunnen der Lebensfreude und dem Blücherdenkmal kaum bewusst sein, dass all dies in knapp dreieinhalb Jahren Bauzeit zu einer Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs entstand, zu der aber am Tage der Einweihung am 27. Januar 1870 die gesamte Universität, damals leider noch eine reine Männergesellschaft, in die prachtvolle Aula passte.

Wundersam und glücklich ist uns bewusst, dass dieses Schmuckstück der Stadt alle Kriege unbeschadet überstand, dass es zunächst von außen, dann aber auch von innen in seiner einzigartigen Schönheit restauriert werden konnte. Das Oberlicht der Aula wurde erst jetzt wieder sichtbar, nachdem es zur Verdunkelung im Zweiten Weltkrieg abgedeckt worden war.

Voller Geschichtsbewusstsein zeugt es heute aber auch vom Wandel unserer Universität zu einer weltoffenen, modernen und innovativen Hochschule, in der alle von Metis, der Göttin der Weisheit und des Wissens begrüßt werden, freundlich und zugewandt, mit der Freude, Sie kennenzulernen, wie auch ich Sie gern in unserer Universität begrüßen möchte, sei es zum Studieren, zum Lehren und Forschen, zum Arbeiten für die Universität oder zum Besuchen.

Wolfgang Schareck im Oktober 2016.

![]()

Vorwort der Herausgeber

Wenn von Universität die Rede ist, so verbinden sich heute damit verbreitet zwei irrige, aber durchaus nachvollziehbare Vorstellungen, Interpretationen oder Begriffserklärungen. Sie gehen nicht von einer mit diesem Wort gemeinten spezifischen universitas, das heißt Gemeinschaft von Menschen, nämlich in diesem Falle von Lehrenden und Lernenden, aus. Vielmehr wird mit dem Begriff der Universität einerseits die Vorstellung von den zahlreichen in der Hochschule vereinten Wissenschaftsdisziplinen verbunden. Nicht zuletzt auch das in etlichen unterschiedlichen Übersetzungen existierende Motto über dem Eingangsportal des Rostocker Universitätshauptgebäudes (DOCTRINA MULTIPLEX – VERITAS UNA) scheint eine derartige Interpretation zu suggerieren. Andererseits lässt der Begriff Universität häufig ein Gebäude, zumeist das jeweilige Hauptgebäude der Einrichtung, als ihre äußere Hülle vor das geistige Auge des Betrachters treten, ähnlich wie das in anderen Bereichen der Gesellschaft etwa für die Begriffe Kirche, Parlament oder Theater geschieht.

So sehr abwegig ist eine solche Vorstellung keineswegs. Denn was wäre die Gemeinschaft der Lehrenden und Lernenden ohne ein Domizil? Daher sind Universitätsgebäude in der Regel fast genauso alt wie die Geschichte der Universitäten selbst. Das war und ist auch in Rostock nicht anders.

Dass der zentrale Bau, in moderner Diktion das Hauptgebäude der Universität Rostock Gegenstand dieser umfänglichen, mit zahlreichen Plänen und Abbildungen ausgestatteten Publikation ist, hat darüber hinaus noch mehrere andere Gründe.

So war und ist das Hauptgebäude seit seiner Existenz, die – wenn wir den oder die Vorgängerbauten einbeziehen – bis in die Anfänge der Universität zurückgeht, selbstverständlich untrennbar und unmittelbar – in guten wie in schlechten Zeiten – mit allen Etappen der Rostocker Universitätsgeschichte verbunden. Dies wird uns am Vorabend des 600. Jubiläums der alma mater rostochiensis besonders bewusst.

Das heutige Hauptgebäude hat seit seiner Entstehung in den Jahren 1867 bis 1870, damals lapidar als „Universitätsgebäude“ bezeichnet, auch als Baukörper selbst eine nunmehr anderthalb Jahrhunderte alte Geschichte durchlebt.

Noch vor wenigen Jahren zeugten sowohl an der Fassade als auch in den Räumen des Gebäudes viele sehr sichtbare Spuren davon, dass manche Glanzseiten des als „Wissenschaftsschloss“ konzipierten Baus dem Zahn der Zeit erheblichen Tribut gezollt hatten.

Dass nach der Wende von 1989, die auch mit der demokratischen inneren Erneuerung der Universität verbunden war, zunächst die äußere Hülle samt Fassade und Dach des Hauptgebäudes und schließlich in den Jahren 2009 bis 2013 sein Inneres umfassend restauriert bzw. erneuert wurden, gab jeweils verständliche Anlässe zur vertieften Beschäftigung mit der Geschichte dieses Baus, nicht zuletzt eben aus Gründen der Art und Weise seiner Restaurierung bzw. Erneuerung.1

Auch in dieser Hinsicht bewährte sich das Leitmotiv der Universität Rostock TRADITIO ET INNOVATIO.

Neben mancherlei nicht immer gelungenen Umbauten hat das Hauptgebäude auch vor 1989 zumindest teilweise bereits Restaurierungsarbeiten erfahren. Sie waren eine der Anlässe für die bisher ausführlichste Beschäftigung mit der Geschichte seiner Entstehung sowie bau- und kunstgeschichtlichen Bedeutung aus der Feder von Peter Palme aus dem Jahre 1983, die wegen ihres grundlegenden Stellenwertes in der vorliegenden Publikation erneut vollständig abgedruckt wird.2

Tat sich Palme mit einer positiven Gesamteinschätzung des Gebäudes schwer, so war dies nicht etwa nur oder in erster Linie den damaligen gesellschaftlichen, insbesondere auch politischen Verhältnissen in der DDR geschuldet. Zumindest partielle Kritik gab es bereits seit den Jahren der Entstehung des Hauptgebäudes. Sie haben auch das Bild seines Schöpfers, des mecklenburgschwerinschen Hofbaurates Hermann Willebrand, bis in unsere Tage verdunkelt, dessen Schaffen generell stets im Schatten des erheblich spektakuläreren Lebens und Wirkens seines Vorgängers und ehemaligen Chefs Georg Adolph Demmlers stand. Nicht nur der 200. Geburtstag Willebrands, der in das Jahr der Fertigstellung unserer Publikation fällt, sollte Veranlassung geben, auch sein Wirken angemessen zu würdigen. Wenn es heute starke Bestrebungen gibt, das Schweriner Schloss, an dessen historisierenden Um- bzw. Neubau auch Willebrand maßgeblichen Anteil hatte, in das Weltkulturerbe aufnehmen zu lassen, so darf ...