- 124 Seiten

- German

- ePUB (handyfreundlich)

- Über iOS und Android verfügbar

eBook - ePub

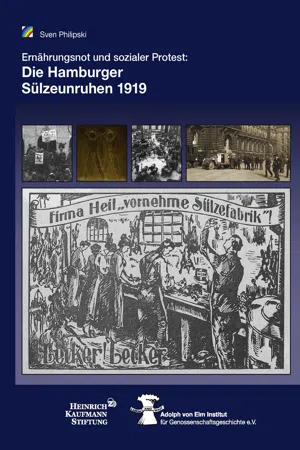

Die Hamburger Sülzeunruhen 1919

Über dieses Buch

Die Sülzeunruhen gehören zu den "revolutionären Nachbeben" im Jahre 1919. Sie sind sowohl Kampf um ausreichende und qualitativ akzeptable Ernährung als auch Teil der Auseinandersetzung zwischen den sozialistischen und demokratischen Kräften einerseits und den monarchistischen und reaktionären Kraften andererseits.

Häufig gestellte Fragen

Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.

Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.

Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert

- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.

- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.

Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.

Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.

Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Ja, du hast Zugang zu Die Hamburger Sülzeunruhen 1919 von Sven Philipski im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Politik & Internationale Beziehungen & Politik. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.

Information

1. Einleitung

Der Erste Weltkrieg war vorüber – die Nationalversammlung hatte soeben der Unterzeichnung des Versailler Vertrages zugestimmt –, und die Revolution hatte in Hamburg mit der Wahl zur Bürgerschaft am 16. März 1919 und dem Übergang der politischen Macht vom revolutionären Arbeiter- und Soldatenrat auf Bürgerschaft und Senat ihren formellen Abschluss gefunden. Doch für die Menschen waren die unruhigen Zeiten keineswegs vorbei. Die politische Szenerie wurde beherrscht von radikalen Auseinandersetzungen zwischen Gruppierungen, die nicht geneigt waren, den gerade erreichten Status quo der jungen Republik anzuerkennen, während unter der Bevölkerung noch immer Hunger und Not herrschten. So war neben allen politisch-ideologischen Konflikten das Nachkriegsjahr 1919 in der Hansestadt auch dadurch gekennzeichnet, dass ein sozialer Protest die Straße eroberte, der die existentielle Not der Menschen in Demonstrationen, Plünderungen und Aufruhr weithin sichtbar werden ließ.

Die Proteste standen zumeist im engen Zusammenhang mit dem kriegsbedingten Nahrungsmangel.1 Schnell hatte der Krieg, der sich, von einigen Ausnahmen einmal abgesehen, fernab in den Schützengräben außerhalb der Grenzen des Deutschen Reiches abgespielt hatte, mit dem „Kampf um das tägliche Brot“ auch die sogenannte „Heimatfront“ erreicht und dadurch auch die Zivilbevölkerung indirekt in den Krieg involviert.2 Bald schon musste das 1916 eingerichtete Kriegsernährungsamt eingestehen: „Der militärische Generalstab hatte für jeden Kriegsfall die Organisation der Wehrkraft bis ins kleinste durchdacht und vorbereitet. Ein wirtschaftlicher Mobilmachungsplan dagegen fehlte.“3 Trotz aller gehegten Hoffnungen zeigte sich indes, dass auch nach Einstellung der Kampfhandlungen die Wirkungen des Krieges keineswegs schlagartig aufhörten, sondern in Form von Nahrungsmangel und Existenzkampf weiterhin das gesellschaftliche Leben bestimmten, so auch das der etwa eine Million Hamburger Bürger.

Eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln ist indes von jeher eine der wichtigsten Aufgaben von Herrschaft gewesen, ohne dessen Gewährleistung die Existenz eines politischen Gemeinwesens von Grund auf gefährdet ist.4 Das um so mehr in einer Zeit, in der seit Einführung der Lebensmittelzwangswirtschaft nicht mehr der angebots- und nachfrageorientierte Markt als allgemein akzeptierter Leitgedanke galt, sondern von der Bevölkerung eine Versorgung staatlicherseits erwartet wurde und werden musste. Gerade für eine neue Regierung, das galt für den Hamburger Arbeiter- und Soldatenrat gleichermaßen wie für die nachfolgende senatorische Regierung, musste die Lösung der Ernährungsproblematik absolute Dringlichkeit besitzen, um das neue politische System zu stabilisieren. Sollte dies nicht gelingen, war zudem eine weitere Prämisse staatlichen Handelns gefährdet, nämlich die der Aufrechterhaltung der inneren Sicherheit. Eine fortwährende Unterversorgung der Bevölkerung musste beinahe zwangsläufig dazu führen, dass sich der Unmut in Protesten, Aufruhr und Unruhen Bahn brechen und so das allgemeine Streben nach Erhalt der staatlichen Ordnung konterkarieren würde.

Dies war die Ausgangslage für eine nur wenig bekannte, aber für den Historiker äußerst interessante Episode hamburgischer Geschichte: die „Hamburger Sülzeunruhen“ im Juni des Jahres 1919, als, ausgehend von unlauteren Machenschaften einer Sülzfabrikation, Tumulte bald die ganze Stadt überzogen, die in der Erstürmung des Hamburger Rathauses gipfelten und den Einmarsch von Reichswehr truppen nach sich zogen. Der amerikanische Historiker Richard A. Comfort hat die Sülzeunruhen einmal für Hamburg als „the most serious crisis of the revolutionary period“5 bezeichnet. Erstaunlicherweise haben sich aber bisher nur wenige Historiker dieser „ernsthaftesten Krise“ gewidmet, obschon Unruhen dieser Art einen Kristallisationspunkt bieten, der gleichzeitig den Zugang zu ökonomischen Prozessen, sozialen Zusammenhängen und politischen Machtverhältnissen ermöglicht, da sich in ihm derart viele Faktoren bündeln.6 Profunde, aber äußerst knappe Darstellungen der Sülzeunruhen innerhalb breiter angelegter Arbeiten, liegen nur von Comfort aus dem Jahre 19667 und von der Hamburger Historikerin Ursula Büttner8 vor. Eine brauchbare, ausgewogene Darstellung der Ereignisse verfasste außerdem der damalige militärische Berater der Hamburger Kommandantur und spätere Chef der Hamburger Ordnungspolizei Lothar Danner in einem Kapitel seiner Geschichte der Hamburger Ordnungspolizei.9 Alles andere bleibt mehr oder minder bruchstückhaft und beschränkt sich auf einige wenige Zeilen,10 entstammt der Memoiren- und Erinnerungsliteratur,11 welche nirgends frei ist von politisch-ideologischen Verzerrungen und deshalb einer sorgfältigen Quellenkritik bedarf, oder genügt wie die Schilderung der Ereignisse durch den Kriminalisten Helmut Ebeling in seiner Hamburger Kriminalgeschichte 1919 bis 194512 nicht wissenschaftlichen Ansprüchen.

In der Beurteilung der Sülzeunruhen kommen Comfort und Büttner zu tendenziell unterschiedlichen Resultaten. Ursula Büttner,13 die die Unruhen und Selbsthilfeaktionen um Ostern 1919, denen auch ein Kapitel dieser Untersuchung gewidmet sein wird, noch in der Not aus Massenarbeitslosigkeit und Teuerung begründet sieht, führt zwar die während der Sülzeunruhen ausgeübte „Selbstjustiz“ auf die milden Urteile der Gerichte gegen „Lebensmittelverbrechen“ und die weiteren Gewalttätigkeiten auf den Einsatz der „bei der Linken so verhassten Truppe“ der Bahrenfelder Freiwilligenformation sowie den mangelnden Einfluss von Arbeitervertretern auf die Menge vor der Erstürmung des Rathauses zurück, weist aber bei der Beantwortung der „Frage nach den Hintergründen und Hintermännern“ auf die zuvor gesteigerte „aggressive Agitation“ der KPD zum „Sturz der bürgerlich-demokratischen Regierungen“ und auf das Drängen der Hamburger USPD und der Revolutionären Obleute zur „Errichtung der Rätediktatur des Proletariats“ hin. „Nachdem der Tumult ausgebrochen war“, fährt Büttner fort, „schalteten sich die Linksradikalen ein, koordinierten die Kämpfe und trieben sie weiter“. Für die „Entstehung des Aufruhrs [hätten] die Parteileitungen aber keine Verantwortung“ getragen; die KPD sei zu schwach gewesen einen Umsturz zu tragen, während die USPD-Führung solche „Abenteuer“ ablehnte.14 Warum diese dann allerdings die Unruhen weitergetrieben und koordiniert hätten, bleibt ebenso im Unklaren, wie der Umstand, dass USPD und KPD mithalfen „die öffentliche Sicherheit wiederherzustellen“.

Comfort hingegen vermag keinerlei Anzeichen für einen Aufstand von Kommunisten erkennen: „The Demonstration was surely no more than the outburst of a frustrated and hungry people against an authority in which they had lost all faith during the years of war and months of tumult.” Wenn die Unruhen etwa von Kommunisten angezettelt worden wären, so Comfort weiter, wären diese besser vorbereitet gewesen und hätten sich an die Spitze der Aufständischen gestellt, aber statt dessen auf keinen Fall versucht, schlichtend in die Auseinandersetzung einzugreifen. Niemand sei dagewesen, der sich an die Spitze einer neuen revolutionären Bewegung gestellt hätte.15

Zu einer ganz ähnlichen Ansicht gelangt auch Lothar Danner, der anführt, dass nach der Erstürmung des Rathauses „die Bahn eigentlich frei für eine revolutionäre Regierung“ gewesen sei, doch niemand sei dagewesen diese zu übernehmen.16 Letztendlich ergab sich „auch nicht der Schatten eines Beweises“, so Danner, „dass der Aufruhr planmäßig organisiert worden oder ein Sturm auf das Rathaus zum Zwecke des Sturzes des Senats geplant worden war“.17

Anders als diese, nur zu tendenziell unterschiedlichen Akzentsetzungen in der Interpretation kommenden Arbeiten, zeigen weitere Auslegungen, zwischen welchen Extremen die Deutungen – weil ideologisch gefärbt – pendeln können. Die radikalste Beurteilung der Sülzeunruhen lieferte Ende der 1950er Jahre der amerikanische Historiker Harold J. Gordon.18 Dieser sah in den Hamburger Ereignissen eine „volle Revolution“ in der sich „der halbrebellische militärische Sicherheitsdienst (gemeint ist die Hamburger Volkswehr; S. P.) auf die Seite der Rebellen stellte“. Erst durch das Eingreifen „des Helden von Deutsch-Ostafrika“, General von Lettow-Vorbeck als Befehlshaber der Exekutionstruppen, habe die „legale Regierung (...) wieder eingesetzt“ werden können.

Diese Bewertung kommt nicht von ungefähr, sondern ist darauf zurückzuführen, dass Gordon offenbar eine unter nationalsozialistischer Ägide von der Kriegsgeschichtlichen Forschungsanstalt des Heeres verfasste Darstellung als Primärquelle diente, die von ihm ohne quellenkritische Anmerkungen übernommen wurde.19 Den Autoren ging es darin weniger um eine möglichst objektive Wiedergabe der Begebenheiten als um die Diffamierung jeglicher linksrevolutionärer Regungen bei gleichzeitiger Heroisierung von Reichswehr und Freikorps. Ein Höhepunkt der bewußt voreingenommenen Sicht präsentiert sich beispielsweise dort, wo behauptet wird, dass die vornehmlich aus Arbeitern zusammengesetzte Hamburger Volkswehr „durch meist unwahre Ausstreuungen“ selbst die Unruhen angezettelt hätte, „um die Notwendigkeit einer zahlenmäßig starken Sicherheitswehr beweisen zu können“.20 Eine solche Annahme läßt sich weder an den Quellen auch nur ansatzweise belegen, noch irgendwo in der Literatur finden. Dennoch bietet diese Abhandlung dort einige nützliche Einzelheiten, wo sie sich mit dem auf die Unruhen folgenden Einmarsch der Reichswehrtruppen sowie deren Organisations- und Kommandostruktur befasst.

Die marxistisch-leninistische Geschichtswissenschaft sah wiederum in den Sülzekrawallen „den ersehnten Anlass“, die vorwiegend aus sozialistischen Arbeitern zusammengesetzte Volkswehr zu beseitigen und „die Macht der herrschenden Klasse zu festigen“. „Aus den erhofften Großkampftagen und dem Aderlass des Proletariats“ sei nur deshalb nichts geworden, weil sich die Arbeiter nicht zu aussichtslosen Kämpfen provozieren ließen, so Erwin Könnemann.21

Werden weiter die verschiedenen Begrifflichkeiten beachtet, unter welche die Unruhen gefasst werden, so sind auch dort deutliche Unterschiede zu bemerken. Die Bezeichnungen variieren von neutralen „Juniunruhen“22, über lediglich den Auslöser benennende wie „Sülzeunruhen“23, „Lebensmittelskandal“24 oder „Lebensmittelunruhen“25 bis hin zu der Bez...

Inhaltsverzeichnis

- Titelseite

- Inhaltsverzeichnis

- 1. Einleitung

- 2. Lebensmittelmisere und Hungerkrawalle in Hamburg im Ersten Weltkrieg

- 3. Die Ernährungslage in Hamburg zwischen Waffenstillstand und Friedensschluss

- 4. Unzufriedenheit, Protest und Selbsthilfein der ersten Jahreshälfte 1919

- 5. Der Ausbruch der Sülzeunruhen im Juni 1919

- 6. Fortschreiten der Unruhen – fortschreitende Radikalisierung

- 7. Die Reaktion der staatlichen Gewalten

- 8. Die Hamburger Sülzeunruhen: Umsturzversuch oder Konsumentenprotest?

- 9. Schlussbetrachtung

- Abkürzungsverzeichnis

- Abbildungsnachweis

- Quellen- und Literaturverzeichnis

- Gedruckte Quellen, Periodika

- Zeitgenössisches Schrifttum, Memoiren, Erinnerungswerke

- Impressum