![]()

Lyskirchen, Overstolz und Co.

ja, so war´n die Kölner Rittersleut´

Ritter-Begriff

Woher kommt der Begriff des

Ritters und was bedeutet er?

Macht, Mystik und Symbole

Wie Mystik und Symbole Macht unterstützen

Können „Ritter“ in einer

republikanischen Stadt eine Rolle spielen?

Was haben „Ritter“ und Republik

miteinander zu tun?

Beispiele

Einige der bekanntesten Persönlichkeiten aus

„ritterlichen“ Kreisen,

Welche Spuren haben

Kölner Ritter hinterlassen ?

Was blieb von den Kölner „Rittern“ und

wie erinnern die Kölner sich ihrer Ritter?

Was bedeuten

Ritter – und Adel – für uns heute ?

Gibt es heute noch „Ritter“ und

wie stehen wir als Durchschnittsbürger zu ihnen?

Im Mittelalter gab es in Köln eine legendenhafte Überlieferung, nach der nur „ritterbürtige“ Geschlechter Macht in der Stadt ausüben dürften. Wie entstand diese Idee, und – was bedeutet „ritterbürtig“?

Ritter-Begriff

Woran denken wir, wenn wir das Wort Ritter hören? An Rüstung, Burg, Rittermahl, ritterlich, vielleicht sogar an Minnesänger (Wer hätte nicht schon von Walther von der Vogelweide oder Wolfram von Eschenbach gehört oder von Tristan und Isolde?).

Mit der Entwicklung des Wehrwesens erlangte der bewaffnete und schwer gerüstete berittene Einzelkämpfer seit dem 10. Jht. wachsende strategische und operative Bedeutung. Ohne diese Entwicklung wäre das wichtigste Kennzeichen des Ritters oder überhaupt des Adels gar nicht entstanden, nämlich das Wappen.

Der Ritter war seines eigenen Schutzes wegen so in Eisen und Leder verpackt, dass er an einer weithin sichtbaren Stelle deutlich erkennbare Zeichen tragen musste, damit Freund und Feind wussten, wer und wo er war. Das tat er mit einem Wappen auf seinem Schild, später auch auf dem Waffenrock und der Pferdedecke. –

Unter dem sich im 11./12. Jht. herausbildenden Stand des Ritters müssen wir uns hauptsächlich einen engen Gefolgsmann eines höheren Adeligen oder eines Klosters vorstellen, also Abhängige von Herrschern, in Deutschland Ministeriale genannt.

Im Rhein-/ Maasgebiet gab es im Wesentlichen die Adelsränge König (Kaiser), Kurfürst/Erzbischof, Herzog, Graf (Greve, Droste)/Bischof und Abt als sog. Hochadel und Freiherr/ Baron und Ritter als sog. niederen Adel.

Obwohl der Ritter im Adelsrang auf der niedrigsten Stufe stand, von Kaiser Friedrich II. 123153 erstmals so schriftlich fixiert, wurde er zum Träger eines besonderen Standesethos’ und einer eigenen übernationalen höfischen Kultur (Beschützer von Witwen, Waisen und Schwachen; christlich, Kämpfer für das Christentum, höfische Literatur und Musik, Minnedienst).

„Ritterlich“ musste damals jeder Adelige sein. In Deutschland kam selbst der König auf seinem Weg in sein Amt nicht an einem „Ritterschlag“ vorbei. Ritter sein hatte demnach eine doppelte Bedeutung: Es war ein Stand und ein Verhalten. Zudem war der „Ritter“ – nach mittelalterlichem Verständnis – ein irdisches Abbild der Engelscharen um Gottes Thron – mit dem Erzengel Michael an der Spitze.

Herzog Johann van Brabant,

Manessische Liederhandschrift, 14. Jh.

Den Ursprung des romantisierten Ritterbegriffs müssen wir wahrscheinlich in Frankreich suchen (Grals-, Rolands- und Artussage). Der anglonormannische Mönch Wace54 hatte – sich wiederum auf Geoffrey of Monmouth stützend – das erste Artus-Epos geschrieben.

Dieser idealisierte Ritter, der nie dem wirklichen Leben entsprach, wurde im 19. Jht., zur Zeit der Romantik, wieder „ausgegraben“. Denken wir an die vielen „ritterträchtigen“ Balladen, die geschrieben wurden. Ich erinnere auch an Richard Wagner mit seinen ritterprallen Opern und an den Maler Moritz von Schwind, der zu dieser Zeit die Wartburg entsprechend ausmalte.

Macht, Mystik und Symbole

Unter Macht können wir uns alle etwas vorstellen. Ich meine hier die Macht, die Menschen über andere Menschen ausüben. Aber was hat Macht mit Mystik oder gar Symbolen zu tun?

Besitzt ein machtbewusster Mensch keine natürliche Autorität, die ihm Macht sozusagen in den Schoß fallen lässt, muss er zu Hilfsmitteln greifen. Dies kann die Ausnutzung einer gesellschaftlich vereinbarten Hierarchie sein, es kann gewalttätige Unterdrückung sein (die sich meist am wenigsten lange hält). Dies kann aber auch der Aufbau eines Mythos sein, der in der Regel am längsten wirkt, weil er das Gefühl des Menschen anspricht.

Darüber hinaus meine ich persönlich: Wenn die Mächtigen anfangen, an das Gefühl der Regierten zu appellieren, gar ihre Existenzangst zu wecken (göttliche Weltordnung!), fangen sie selbst an, das geltende hierarchische System infrage zu stellen. Ihren Machtanspruch können sie rational nicht mehr erklären; also flüchten sie in die Mystik.

So war es beispielsweise in Mitteleuropa im Spätmittelalter.

Der bekannte niederländische Historiker Johan Huizinga hatte festgestellt, dass das Standesbewusstsein des mittelalterlichen Menschen ein wesentliches Merkmal seines Selbstverständnisses war. Die Vorstellung einer in Stände gegliederten Gesellschaft prägten das ganze politische und theologische Denken. Alle Berufe, Beziehungsverhältnisse (Jungfern-, Ehe-, Witwenstand), Organisationen (Staaten, Orden, Schöffenkolleg), reale und phantastische Lebewesen (Hunde, Drachen, Engel, Teufel), selbst Tugenden und Laster hatten ihren festen Platz in einer hierarchisch gegliederten Welt. Im mittelalterlichen Denken wird der Begriff „Stand“ oder „Orden“ mit dem Bewusstsein verknüpft, dass jede dieser Gruppen etwas von Gott Gesetztes darstellt, ein Organ im Weltbau ist, ebenso wesentlich und hierarchischehrwürdig wie die himmlischen Throne und Mächte der Engelhierarchie.

„Alles, was sich im Leben einen festen Platz eroberte, was zur Lebensform wurde, galt als geheiligte Ordnung, die gewöhnlichsten Sitten und Gebräuche so gut wie die höchsten Dinge in Gottes Weltplan.“ (Huizinga). So gehörte in England z. B. zu einer hierarchischen Stufe der Inhaber des Amtes, der dem König das Haupt halten durfte, wenn er über den Kanal fuhr und seekrank wurde; im Jahre 1442 wurde es von einem gewissen John Baker bekleidet, der es auf seine beiden Töchter vererbte. –

Die Mächtigen versuchten, sich durch Kleidung, Privilegien, Verhalten, Statussymbole (Wappen!) vom „gemeinen“ Volk abzusetzen.

„Kleider machen Leute“, so hat der Schweizer Dichter Gottfried Keller einmal eine Novelle überschrieben, in der er die Ehrfurcht der Gesellschaft vor der äußerlichen Erscheinung eines Menschen satirisch beschreibt. Dass Kleider Leute machen, galt besonders extrem im Mittelalter. Obwohl Köln nicht so strenge Kleiderordnungen erließ wie andere Städte und Territorien, galt nach der sogenannten Weberschlacht von 1370, dass die Gürtelschläger nur gewöhnliche Amtstracht tragen durften, vor allem keine bestickten und mit Beschlägen versehenen Gürtel. Die Angehörigen der Richerzeche durften und mussten eine mit Pelz verbrämte und golddurchwirkte Kleidung tragen.

Weitere Privilegien wie Behandlung durch Behörden, spezielle Kirchenbänke, Art der Hinrichtung usw. und persönliches Verhalten (ritterlich) sollten die Stellung eines solchen „Inhabers“ äußerlich absichern. Zudem gehörte Adel zur göttlichen Weltordnung, denn mit „göttlicher“ Legitimation lässt sich leichter Macht ausüben. Auf Köln bezogen: Wer kann schon – nach traditionellen Hierarchievorstellungen – Gott näher sein als ein Erzbischof (abgesehen vom Papst). Wenn wir an die ausgeprägte Frömmigkeit des mittelalterlichen Lebens denken, mussten daher die Vertreter des Kölner Erzbischofs (Greve, Vogt, Schöffen) eine unangreifbare Legitimität besitzen.

Außerdem war man gesellschaftlich nur „Wer“, wenn man ein Adelsprädikat besaß. Rudolf von Ems55 hat um 1220/30 das Epos geschrieben “Der gute Gerhard”, in dem es um den Kölner Kaufmann Gerhard Unmaze geht. Er lässt in diesem Epos einen Bischof sagen: “Das höchste Ansehen in dieser Welt kann nur ein Mann erreichen, der ein Wappen hat.” (s. o. „Der gute Gerhard“ in diesem Band.) Das heißt, Adel war mit Wappen verbunden, denn ein Mythos wird meist mit bestimmten Zeichen unterstützt. Gerade das Wappen wurde so hoch stilisiert, dass man in Köln sogar den Heiligen Drei Königen Wappen zuwies. Dabei haben „die Weisen aus dem Morgenland“ – wie die Bibel sie noch nennt – so etwas ganz sicher nicht gekannt.

Über die Macht von Zeichen und Symbolen kann uns am besten Umberto Eco Auskunft geben, der nicht nur als Schriftsteller bekannt wurde (Der Name der Rose), sondern auch an der Universität Bologna den Lehrstuhl für Semiotik (der Lehre von den Zeichen) innehatte.

Er würde sagen: Da das Wappen dem Betrachter eine Information und eine Bedeutung übermittelt, können wir es als ikonografischen Code bezeichnen. Diese Botschaft eines Wappens kann bei den verschiedenen Betrachtern unterschiedlich ankommen:

- Der mittelalterliche „Mann auf der Straße“ erkannte im Wappen: „Aha, der Träger ist ein Angehöriger des Adels, der Oberschicht.“ (Information) und

- „Ihm gegenüber muss ich mich sehr respektvoll verhalten.“ oder auch : „An ihn kann ich mich wenden, wenn ich in Not bin. Er gewährt mir Schutz.“(Bedeutung)

- Ein Angehöriger des Adels sah ein Wappen anders:

- Der Träger ist ein Angehöriger einer bestimmten Familie (Information),

- Der Träger ist ein Angehöriger des hohen/ des niederen Adels (Information),

- Ich muss mich ihm gegenüber angemessen verhalten (Bedeutung).

Aber wir brauchen nicht im Mittelalter stehen zu bleiben, um Macht und Einfluss von Zeichen zu erkennen:

- Denken wir bei der Symbolkraft von Zeichen, beispielsweise an das Hakenkreuz. Wir können uns alle viel darunter vorstellen.

- Denken wir auch an das „Rote Kreuz“ bzw. den „Roten Halbmond“ oder

- – sehr aktuell – an das so genannte Kruzifixurteil des Bundesgerichtshofs aus dem Jahre 199556. Nicht nur in Bayern wurde daraufhin der „Untergang des Abendlandes“ befürchtet.

Können „Ritter“ in einer republikanischen Stadt eine Rolle spielen?

Seit 1396 besaß Köln zwar eine nahezu demokratische Verfassung, aber Demokratie bedeutet, wie wir alle noch aus unserer Schulzeit wissen, nicht gleichzeitig Republik. Wer will bestreiten, dass alle heute noch existierenden europäischen Königreiche Demokratien sind? Republik bedeutet lediglich eine Absage an die monarchische Staatsform, in der der erbliche Adel eine führende und prägende Funktion hat.

Köln war zwar “freie Reichsstadt”, was sich ein wenig nach Republik anhört, aber in einer Umwelt, in der nur der Adel Macht und Ansehen genoss. Im Bewusstsein der damaligen Zeit, sogar bis ins 16. Jht. hinein, wurde der Patrizier der Stadt dem Ritter des Landadels gesellschaftlich gleichgestellt.

Ritterbürtig nannten sich in Köln die 15 patrizischen Familien, die sich auf römische Vorfahren berufen konnten (oder berufen zu können vorgaben). Das Ritterwesen selbst hielt man damals für römisch.

Offiziell zu Rittern geadelte Personen gehörten selbstverständlich auch zu den “Ritterbürtigen”. Eine förmliche Erhebung in den Adelsstand57 musste man sich natürlich verdienen – worin der Verdienst auch immer bestanden haben mochte – oder – bezahlen.

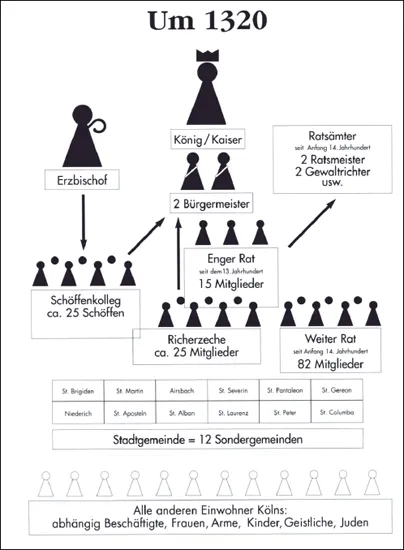

Nun hatte Köln vor der so genannten demokratischen Verfassung von 1396 im Wesentlichen 3 Gremien, die in der Stadt Macht ausüben durften: Das Schöffenkollegium, die Richerzeche und den Rat.

Verwaltungsaufbau der Stadt Köln

Die Hauptaufgabe des ältesten dieser Gremien,

des Schöffenkollegiums,

war es, im Namen des Stadtherrn, des Erzbischofs, Recht zu sprechen. Anfangs war es auch oberste Behörde in kommunalen Angelegenheiten. – Ursprünglich vom Herrn der Stadt aus dem Kreis der angesehensten Bürger Kölns ernannt, erneuerte es sich schließlich aus sich selbst, d. h. nur noch aus seinen Kreisen. Der Erzbischof musste einen neuen Schöffen nur noch bestätigen. Das Schöffenamt verkam dadurch...