![]()

Vier Phasen der Bildüberlieferung

Die Veröffentlichung von Bildern der hl. Hedwig in der Zeitschrift „Heimat und Glaube“ lässt sich mit Hilfe einer statistischen Erhebung für einen Zeitraum von etwa 50 Jahren überblickshaft in vier Phasen gliedern.

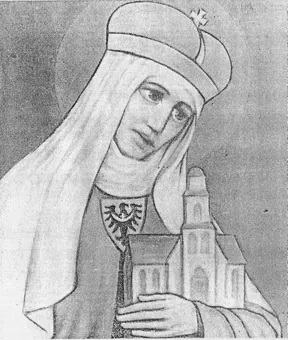

Eines der frühen und häufig, aber zeitlich begrenzt wieder aufgegriffenen Bilder mit der hl. Hedwig, den Berliner Dom statt die Klosterkirche von Trebnitz haltend, wurde 1955 als Berliner Briefmarke veröffentlicht. Zugrunde lag ihr ein Bildnis in der Hedwigskathedrale. Dieses Motiv wirkte nicht reihenbildend, sondern fand sich nur eine recht kurze Zeit lang auch als Holzschnitt reproduziert.

![]()

Erste Phase (1950er und 1960er Jahre)

Eine erste Phase deckt im wesentlichen einen Kernzeitraum ab, dem sich die vorliegende Untersuchung etwas näher widmet, die 1950er und 1960er Jahre. In dieser Zeit wurden rund 40 verschiedene Abbildungen der Heiligen publiziert, die hauptsächlich von zeitgenössischen Künstlern stammten.

Hinzu kamen zahlreiche Wiederholungen einzelner Abbildungen, die darauf schließen lassen, dass seitens der Herausgeber dieser Zeitschrift die Festigung bestimmter Hedwigs-Bilder, -Accessoires und -Bedeutungszuschreibungen intendiert war, wenngleich die eine oder andere Wiederholungs-Abbildung sicherlich auch in Form eines „Lückenfüllers“ zustande gekommen sein dürfte (was sich gegenseitig nicht ausschließt).

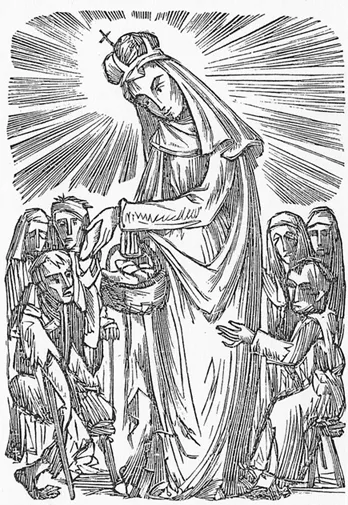

St. Hedwig speist die Armen. Illustrierende Darstellung einer mundartlichen Erzählung von Ernst Schenke, erstmals veröffentlicht in der Zeitschrift „Heimat und Glaube“ 1954, Heft 10

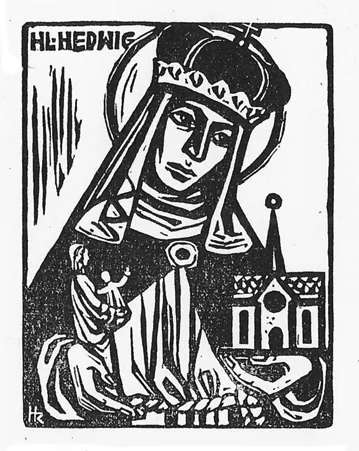

Linolschnitt der hl. Hedwig, mehrfach abgedruckt (auch aus werblichen Gründen) in den 1956 erschienenen Heften von „Heimat und Glaube“

Zeichnerisch nachempfundene Hedwigs-Darstellung nach Vorbildern aus der Kunstgeschichte, erstmals erschienen 1954 im Kontext einer Erlebnisschilderung der Vertreibung aus Schlesien

Historisierender Holzschnitt für ein Andachtsbild, Verfertiger unbekannt, erschienen 1950

Traditionell-territorial orientierte Zeichnung von Alfred Gottwald aus Tarnau/Schlesien, entstanden wohl vor dem 2. Weltkrieg, publiziert 1981

Plakat zum Hedwigsjahr 1967, veröffentlicht im Septemberheft von „Heimat und Glaube“ ohne Namensnennung eines Künstlers

Seit 1951 avancierte ein Farb-Holzschnitt des in Sutthausen bei Osnabrück lebenden Grafikers und Bildhauers Walter Mellmann16 gleichsam zur Hedwigsdarstellung der Nachkriegszeit schlechthin. Die Darstellung zeigt Hedwig als gekrönte Herzogin in Ordensgewand und Fürstenmantel mit Kirchenmodell und Marienfigur sowie als Besonderheit mit einem aus der Umschrift „Sankt Hedwig“ typografisch gestalteten Heiligenschein.

Das Bild wurde in den 1950er Jahren so häufig publiziert, dass es mit einiger Berechtigung als ein Logo des Hedwigswerkes bezeichnet werden darf (als Brustbild) und auch auf Bannern der Hedwigskreise bei Wallfahrten auftauchte (als Ganzbild). Seit 1951 wurde es als Grafikreproduktion, als Postkarte oder Andachtsbildchen vertrieben und schmückte die alljährlichen Spendenaufrufe in „Heimat und Glaube“ zum „St.-Hedwigs-Opfer“.

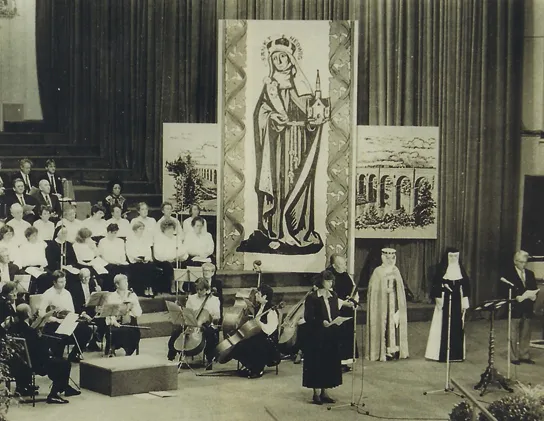

Holzschnitt von Walter Mellmann, als Ganzbild auch in Form von großformatigen Bannern genutzt bei Wallfahrten und kulturellen Veranstaltungen

Recht interessant erscheint in den Jahren 1963 bis 1965 der vehemente publizistische Versuch, die künstlerische Darstellung Mellmanns in ihrer Funktion als Leitbild der Hedwigsbewegung durch eine andere, neue abzulösen, die 1961/62 erstmals aufgetaucht war. Ganz offenkundig war mit der motivisch und stilistisch stark veränderten Federzeichnung intendiert, eine modernere, an der zeitgenössischen kirchlichen Kunst orientierte Auffassung in abstrakterer Grundausrichtung zu etablieren unter Verzicht auf das für die „Heimatkunst“ geradezu symbolhafte, überkommene Medium des Holzschnittes. Dieser Versuch, Hedwig ohne alle Attribute, nur die Herzogskrone in Händen haltend abzubilden, scheiterte jedoch, und das Bild wurde nach 1965 nicht wieder abgedruckt.

Inhaltlich und gestalterisch ist die erste Phase der Hedwigsabbildungen allgemein, in bildlicher Hinsicht aber nur zum Teil in einer sehr direkten Form vor dem Hintergrund des auch die kirchlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Polen einbeziehenden Kalten Krieges in der internationalen Politik zu sehen. Dieser wurde mit dem wichtigen „Briefwechsel“ zwischen den polnischen und deutschen Bischöfen zum Jahresende 1965 zwar auch auf der vorliegenden Ebene nicht beendet, aber doch tendenziell in ruhigere Bahnen gelenkt – oder zumindest war dies intendiert gewesen.

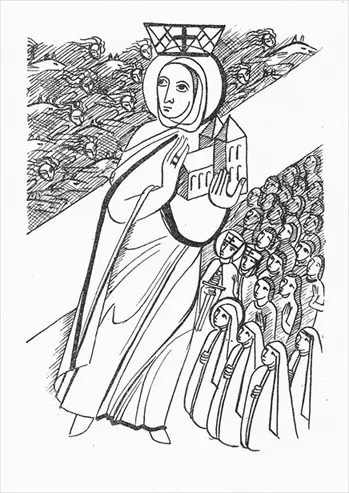

Als Beispiel für die frühe semantische Verbindung von Hedwig als überlieferter Kultfigur und den politischen Abläufen nach der Vertreibung der deutschen Bevölkerung kann eine bereits 1948 publizierte und 1998 wiederabgedruckte Grafik17 dienen.

Hedwig scheint darin vor einem Sturm von Dämonen und bösen Geistern, die sich beim genaueren Hinsehen als berittene Mongolen erweisen, über einen Fluss zu fliehen, auf dessen dem Betrachter zugewandtem Ufer eine Gruppe betender Menschen, darunter Heilige und Ordensschwestern, vor ihr kniet. Schützend hält die Heilige das Kirchenmodell.

Die Darstellung visualisierte als Buchillustration das Ende der Heiligenvita. Damit kann die Symbolik des Bildes als Übergang der Heiligen von der diesseitigen in die jenseitige Welt gedeutet werden. Allerdings stört die rückschauende, fliehende und gleichzeitig wehrhafte Haltung der Protagonistin diese gleichsam im Mittelalter verweilende Interpretation.

Die hl. Hedwig als Beschützerin vor dem „Mongolensturm der Vertreibung“. Die grafische Zeichnung wird Trude Dinnendahl-Benning, aber auch Leo Winkelmann zugeschrieben.

Ein weiterführender Ansatz kann davon ausgehen, dass es sich um eine abstrakte, Mittelalter und Gegenwart miteinander verbindende Darstellung der realen Vertreibung der vorausgegangenen Jahre handelt. Der Fluss, den Hedwig hinter sich gelassen hat, wäre dann die Oder/Neiße, bei der Gruppe der Schutzbefohlenen würde es sich um die Menschen aus Schlesien handeln.

In dieser Menge ist ganz vorn vermutlich auch Hedwigs Sohn Heinrich II., mit Schwert und fälschlicherweise auch Heiligennimbus, zu sehen. Gerade seine Gegenwart wäre ein Beleg dafür, dass es sich hier um eine Visualisierung zeitgenössischer Texte handelt, in denen die Vertreibung zuweilen als zweiter Mongolensturm bezeichnet worden ist:

„Der Oktobermonat ist Hedwigsmonat. Unter seinen Heiligen steht als strahlender Stern die größte Heiligengestalt des deutschen Ostens, die schlesische Herzogin Hedwig. Vor 700 Jahren hat sie die deutsche Besiedlung des Ostens stark beeinflusst; sie hat als Landesmutter von Schlesien die deutsch-schlesische Art geformt; mit ihrem Herzensopfer und ihren betenden Händen aber hat sie den Mongolensturm abgewehrt, der 1241 das ganze christliche Abendland zu vernichten drohte. [...]

Wieder ist Schlesien in Not. Ein zweiter Mongolensturm ist über die Ostgaue gebraust. Grausam hat man ihre Bewohner aus der Heimat vertrieben. Man versucht nicht nur den schlesischen Boden, nein den ganzen deutschen Osten dem Mutterlande zu entreißen.

Der deutsche Osten ist in Not! In seiner Qual und Schwäche wendet sich das Notvolk der Ostvertriebenen wieder an St. Hedwig. Ihr leuchtendes Bild wächst über den schlesischen Kulturraum hinaus. Sie wird Schutzfrau des deutschen Ostens.“18

Hedwigs schützende Gestik dem Kirchenmodell gegenüber lässt sich an dieser Stelle auf die einst von den Mongolen und aktuell von den Polen bedrohte Heimat übertragen, einschließlich einer deutlichen nationalquasireligiösen Überhöhung der Nachkriegsereignisse. Nicht selten war in diesem Zusammenhang auch von einer sowohl irrationalen als auch demagogischen Verteidigung des Christentums (gegenüber einer durchgängig christlich-katholischen polnischen Bevölkerung) die Rede.

![]()

Zweite Phase (ca. 1965/68 bis 1978)

Nach dem Tod des langjährigen Schriftführers von „Heimat und Glaube“, Prälat Johannes Smaczny, im Jahre 1968 änderte sich das redaktionelle Konzept rasch insofern, als in einer zweiten Phase eine Zeit lang generell auf Hedwigs-Darstellungen verzichtet wurde.

Voraus gegangen war da...