![]()

1. Einführung

Wir stellen zwei Fragen und zwei Antworten voran:

Können Bäume leiden?

Vielleicht, aber sie können auf Reize reagieren!

Ist Kernstrahlung für Bäume ein physiologischer Reiz?

Vielleicht, und genau dem wird hier mit physikalischen Mitteln nachgegangen!

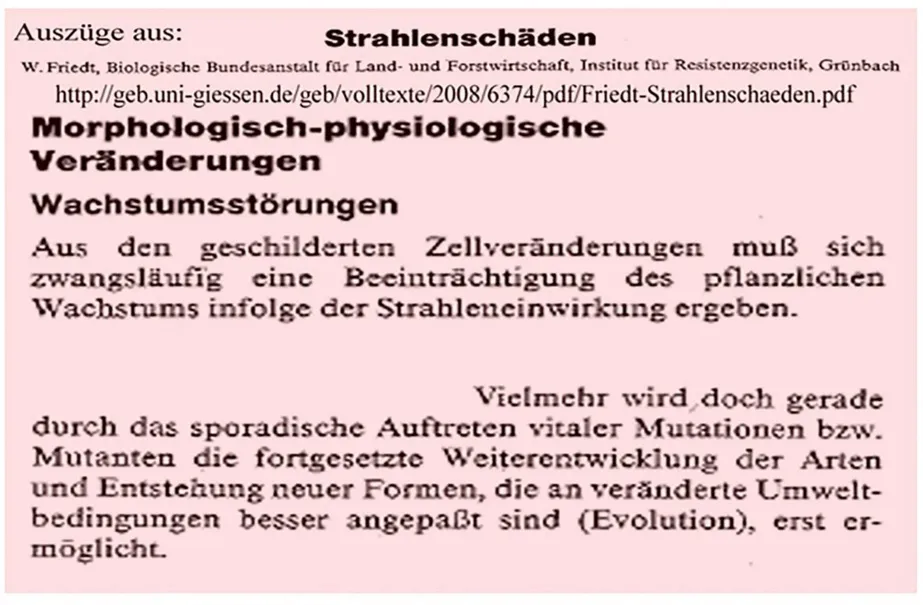

Selbstverständlich kann sich ein Physiker irren. Der naturwissenschaftliche Vorstoß in unbekanntes Terrain ist schon immer mit diesem Risiko behaftet. Der Autor interessiert sich jedenfalls seit Jahrzehnten für den Einfluss der natürlichen Kernstrahlung in der Biosphäre auf das Siedlungsverhalten von Lebewesen und meint, dass Bäume davon besonders betroffen sind. Sein Risiko ist sogar zweifach, denn zum Unbekannten gesellt sich scheinbar die fachliche Unzuständigkeit. Da das Leben ein typisches Thema der Biologie, genauer der Fachrichtung Bewegungsphysiologie der Pflanzen sein sollte, fühlt er sich selbstverständlich als Physiker unsicher im fremden Terrain. Naturgemäß sucht man in dieser Situation den Kontakt zu einschlägigen Fachleuten. Das sind wohl in erster Linie Biologen und Forstwissenschaftler. Es schlugen aber alle ernsthaften Kontaktversuche fehl, Angebote zur Zusammenarbeit wurden ignoriert, und man fühlt sich bis heute unverstanden. So kristallisierte sich schließlich der Eindruck heraus, dass Kernstrahlung, zumal die vom Autor favorisierte Neutronenstrahlung, offenbar nicht das Ding der sognannten Baumexperten ist. Hat man sich nämlich als neugieriger Alleingänger im Dschungel der neuen Erkenntnisse verfangen und versucht sie anderen zur Diskussion vorzulegen, regt sich schnell umso stärkerer Widerstand, je abenteuerlicher oder fundamentaler die Ergebisse sind, die man den vermeintlichen Kollegen zu servieren versucht. Das war schon immer so, und speziell in der langen Geschichte der Naturwissenschaften. Einerseits ist heftige Kritik, wenn sie mit vergleichbaren Voraussetzungen geführt wird, absolut zielführend. Nimmt sie jedoch den Charakter einer Aburteilung durch konservative, ungeprüfte oder gar emotionale Einstellungen an, so wird der wissenschaftliche Fortschritt gebremst. Man muss andererseits bedenken, dass experimentelle Ergebnisse in der Physik - selbst wenn sie unzureichend erschlossen oder falsch interpretiert worden sind - früher oder später zumindest präzisierte Fragestellungen an die Natur zur Folge hatten, die schließlich weiterführten, und zwar gerade in scheinbar völlig artfremden Disziplinen. Das setzt natürlich voraus, dass die Forschungsresultate allgemein zugänglich veröffentlicht worden sind. Und genau deshalb wagte der Autor, nach einigen Vorveröffentlichungen und Aufsätzen in seiner Internetseite www.drhdl.de, dieses vorliegende Werk zu schreiben. Es gab für das Buchprojekt noch ein weiteres Leitbild: Der englische Physiker James Chadwick entdeckte im Jahr 1932 das Neutron, was jedoch zunächst heftig umstritten wurde. So trug sein erster Aufsatz vom 27. Februar 1932 die Überschrift „Possible Existence of a Neutron“1.1), was man auch als bange Frage „Habe ich?“ verstehen kann. Jedoch wenige Monate später, nämlich am 1. Mai 19321.2), war sich Chadwick seiner Sache ganz sicher: „The Existence of a Neutron“(!), und er hatte das Recht auf seiner Seite. Die Neider, die Nörgler und die ewig Gestrigen blieben also in diesem Fall sehr bald auf der Strecke. Wie gesagt, der Autor möchte sich hier keinen Vergleich mit diesem Nobelpreisträger anmaßen, sondern lediglich - auch aus anderen, naheliegenden Gründen - den unbewussten Ideengeber für den vom Autor geprägten Begriff Neutronotropie benennen. Vielleicht wird dieses vom Autor biologisch-physiologisch definierte „Phänomen“ niemals Eingang finden im Tempel der Anerkennung. Doch sollte man die Falsifikation mit den wissenschaftlichen Mitteln der Physik durchführen, also mit Hilfe der exakten Naturwissenschaften! Bliebe es jedoch bei der bisherigen, biologisch-konservativen Interpretation, so hätte der Baum lediglich nach den Gesetzen der Schwerkraft (Geotropie) und des Lichtes (Fototropie) zu wachsen, womit die Physik im Wesentlichen in diese ihre baumbotanische Nische verbannt wäre. Alles andere hätte man eher rein biologisch, zutiefst ökologisch, allenfalls chemisch, notfalls auch mystisch einzuordnen: „Es ist halt so!“ Dabei häufte zumindest die Zellbiologie ein ungeheures Wissen zum Thema Schäden, Mutationen und Wachstumsstörungen von Pflanzen durch Kernstrahlung auf1.4, 1.5). Und welche Schlüsse zog man daraus? Nun, wegweisende Antworten hätten zum Beispiel Auszüge aus einer Veröffentlichung der biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft anregen können1.6), siehe Bild 1.1. Von wegen „Beeinträchtigung“ (!), leider erfolgte tatsächlich auch seither kein durchgreifender Versuch, um das unübersehbare Elend der Bäume, wie es der Autor beobachtet und bezeichnet, genau einmal dieser Kernstrahlung zu unterstellen. Um daher dem Dilemma der erklärten Unzuständigkeit für das was er im Metier tut, zu entgehen, möchte der Autor sein Forschungsgebiet nicht der Biologie unterstellen, sondern ausdrücklich der Siedlungsphysik und der Physik des Lebens. Nur so kann man vielleicht polemischem Hader entgehen und sich umso eher der erhofften ´Kritik mit physikalischen Mitteln´ stellen. Trotzdem lädt er ausdrücklich Biologen und Forstwissenschaftler ein, seinen Gedankengängen und Interpretationen zur „Neutronotropie“ zu folgen. Er ist sich zudem sicher, dass gerade die zahllosen unbedarften Naturfreunde unter uns die neue Sichtweise in diesem Buch ungeachtet naturwissenschaftlicher Dispute mit Interesse zur Kenntnis nehmen und zumindest ab sofort das Erscheinungsbild des Baumes völlig anders oder bewusster als bisher erfassen werden.

Bild 1.1: W. Friedt von der Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft scheint den möglichen Strahlenschäden von Pflanzen sehr viel mehr zuzumuten als man es offenbar in den einschlägigen Wissenschaften wahr haben möchte.

![]()

2. Das freie Neutron - ein kurzer Exkurs durch die Physik- und Kulturgeschichte

Die Idee ist hier, einige Begebenheiten, Weisheiten und Leitsätze aufzugreifen und zu kommentieren, die dem freien Neutron gewidmet worden sind. Selbstverständlich bleibt es nur bei einer Auswahl.

Es ist nicht lange her, da rangen die Physiker noch um das Verständnis des Atomkerns, von dessen Existenz sie inzwischen überzeugt waren. Denn wie ist es möglich, dass sich die positiv geladenen Protonen im Kern nicht abstoßen? Welche Kräfte halten zusammen, welche stoßen ab? Das waren damals wirklich wichtige Fragen. Ernest Rutherford postulierte zwar bereits im Jahr 1920 ein vermittelndes neutrales Kernteilchen2.1), doch da war die Struktur des Atomkerns noch umstritten und experimentelle Nachweise fehlten weitgehend. Ausgerechnet der unscheinbare Beryllium-Atomkern, dem nach späterer Erkenntnis so manches natürlich-freie Neutron tatsächlich sein kurzes Leben verdankt, verführte zudem die deutschen Physiker im Jahr 1930 zu einer für sie ruhmschwächenden Fehlinterpretation: Aber sie hatten doch zumindest schon seinerzeit das Neutron anhand seiner Wirkung definitiv im Visier!

Selbst der eigentliche Entdecker, James Chadwick, war zwei Jahre später noch ziemlich verunsichert, wie wir gemäß Abschnitt 1 wissen. Es ist daraufhin dennoch ein naturwissenschaftlicher Dammbruch erfolgt, und trotz des schier Unmöglichen erwuchs aus dem winzigen Kernteilchen ein Wirkungsriese, der insbesondere die Physik noch heute bis in die Grundfesten beschäftigt. Bald reifte freilich die Erkenntnis, dass sich dieses Neutron und das Proton, sein Partner im Atomkern, ihrerseits aus Quarks-Elementarteilchen zusammensetzen, die sich mit einer ungeheuren Bindungsenergie aneinanderklammern: Die Starke Kernkraft - neben der Gravitation und der elektromagnetischen die dritte Grundkraft der Natur - geriet nun in den Fokus der Physik. Und wieder entschlüpfte das elektrisch neutrale Ding sprichwörtlich durch ein Schlüsselloch dieser Disziplin bis diese die Lösung in der Gleichung seines sogenannten Beta-Minus-Zerfalls (ß--Zerfall) fand, denn das Neutron in gewissen instabilen Kernen wandelt sich letztlich spontan in ein Proton, ein Elektron und ein Antineutrino um. Inzwischen steht aber fast alles fest, und man weiß sogar, dass Neutronen diesem ß--Zerfall nicht nur gelegentlich im angedeuteten Bindungszustand, sondern gerade auch in der Freiheit unterliegen, siehe Abschnitt 5. Dort, also auch in der Biosphäre, haben sie allerdings nur eine Lebensdauer von ca. 15 Minuten2.2). Und fast nebenbei kam man so der verantwortlichen vierten Grundkraft der Physik, der Schwachen Kernkraft, auf die Spur. Außerdem erkannte man, dass Neutronen doch einer elektromagnetischen Wechselwirkung unterliegen und somit elektronische Wirkungsquerschnitte aufweisen, denn sie haben ein magnetisches Moment (μn)2.3), was ihren Quarks zuzuschreiben ist. Diese Eigenschaft in Verbindung mit ihrer Ladungsneutralität nach außen macht die freien Neutronen z.B. in Konkurrenz mit Röntgen- und Elektronenstrahlen in der Materialstruktur-Diagnostik einzigartig2.4, 2.5), denn ihr μn korrespondiert auch mit den Elektronen der Atomhüllen. Jene kombinierte Wechselwirkung mit Bindungselektronen und mit Atomkernen ist infolge der zum Teil sehr großen Wirkungsquerschnitte vielleicht zudem die eigentliche Existenzgrundlage biologischer Materie, indem sie deren strukturelle Stabilität und die Lebensdauer vielleicht entscheidend bestimmt, siehe unten.

Wenn wir auf die Waage treten, so wissen wir heute als gebildete Menschen, dass etwa 50 % des angezeigten Gewichts die in den Atomkernen gebundenen Neutronen leisten. Sie sind für uns unverzichtbar, unschädlich und halten sogar als Bindungspartner der Protonen unseren Feuertod im Krematorium aus, denn die atomaren Kernkräfte sind so unvergleichlich viel stärker als die elektromagnetische Coulomb-Kraft, die der Flamme zugrunde liegt.

Völlig anders sind dagegen die freien Neutronen einzuordnen, um die es im vorliegenden Buch geht: Wir werden unterscheiden kosmische Sekundärneutronen (nSek) und terrestrische Geoneutronen (nGeo). Die freien Neutronen gewannen seinerzeit so schnell an Popularität, dass der Schweizer Professor der Physiologischen Chemie, J. F. Miescher2.5), schon im Jahr 1947 seinen missverständlichen Beitrag „Das Neutronengas“ mit dem Satz „Das Neutronengas, das man auch das Element Null nennen kann, ist etwas außerordentlich interessantes.“ einleitete. Ganz klar, ihn und die übrige damalige physikalische Laienschaft faszinierte die Kernenergie: „… so sind diese Neutronengasfabriken zugleich technisch interessante Wärmequellen.“ O Gott, der ahnungslose Miescher rührte unbedarft am Thema der Kernkraftwerke (seit 1954) und hatte offenbar noch keine richtige Vorstellung von den radioaktiven Auswirkungen der schon vor Jahren über Hiroshima und Nagasaki abgeworfenen Bomben. Gerade dies müsste ihm nämlich zu denken gegeben haben, denn er war doch von Hause aus Mediziner! Nun, seine Kollegen unterschätzen wohl heute noch - auf Kosten der Gesundheit ihrer Patienten - die Kernkraft bei niedrigen Strahlungsdosen.

Einiges änderte sich freilich in den nächsten 20 Jahren nach dem phantasiegeladenen Ausflug J. F. Miescher`s. Ausdruck dessen ist zum Beispiel die Tatsache, dass der gesellschaftskritische Journalist A. A. Guha im Jahr 1977 - mitten im Kalten Krieg - seine berühmte Buchüberschrift „Die Neutronenbombe oder Die Perversion menschlichen Denkens“2.6) wählte. Dazu animierte ihn das inzwischen nicht nur unter Spezialisten verbreitete Wissen, wonach Neutronen mineralische Stoffe, wie Bausteine und Beton sowie sogar Stahl und Blei quasi zerstörungsfrei durchdringen, jedoch Menschen, die sich dahinter verbergen, töten können. Als man dies erfuhr, ist man damals sehr erschrocken, und das mysteriöse freie Neutron geriet einerseits auf den Index des Bösartigen, drang aber auch als lebensfeindliches Agens endgültig in das Bewusstsein der Menschheit ein. Es gibt jedoch aus dem medizinischen Umfeld zumindest für bestimmte Tumorerkrankungen auch scheinbar gute Nachrichten, denn „Neutronen haben sich bei der Behandlung … im nationalen und internationalen Vergleich mit anderen...