![]()

.01 GRUNDLAGEN DER FUTURE WORK

Thema 1.1 Was ist Future Work?

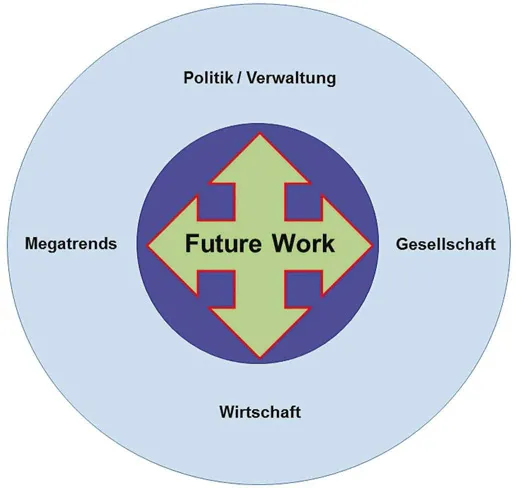

Future Work, oder die Arbeitswelt der Zukunft, ist eine aus einem Megatrend resultierende Aufgabe, die sowohl die Wirtschaft wie auch die sie umgebende Gesellschaft berührt.

Der Begriff „Megatrend" wurde 1982 vom US-amerikanischen Futurologen John Naisbitt geprägt.2 Der studierte Politologe John Naisbitt, der auch den Begriff „Globalisierung" bekannt machte, ist einer der bekanntesten Trendund Zukunftsforscher, beriet die US-Präsidenten John F. Kennedy und Lyndon B. Johnson, ist Professor an diversen Universitäten. Naisbitt wurde in Mitteleuropa durch seine Bücher Megatrends (1982), Megatrends 2000 (1990) und Megatrend Asia (1996) bekannt.

Und eben „Future Work" war einer der Megatrends, der zu den ursprünglichen und grundlegenden Betrachtungen zur Zukunft der Gesellschaft von Naisbitt gehörte.3 Wichtig ist an dieser Stelle, zu wissen, dass ein Megatrend, anders als Modeerscheinungen und Trends, sich nur von großen Teilen einer Gesellschaft über einen langen Zeitraum verändern lässt und keinen kurzfristigen Strömungen unterliegt. Sie daher kurzfristig oder auch nur mittelfristig zu verändern, bedarf einschneidender–schon historisch zu nennender – Ereignisse (z. B. 9/11 für das Sicherheitsdenken in den USA).

In Mitteleuropa ist der Megatrend Future Work deshalb zu einer Aufgabe geworden, weil er mit einem zweiten Megatrend in Kontakt kam und sich überschnitt: der Überalterung/dem demographischen Wandel.

Das, was als auditartige Fragestellung nach anderen zukünftigen Arbeitsmethoden und Arbeitsmöglichkeiten begann, IT-technisch in den letzten Jahrzehnten seinen Weg in die Gesellschaft, ihre Arbeit und ihr Zusammenleben fand, wurde durch die zunehmende und sich deutlich abzeichnende Überalterung der Gesellschaft an sich zu einer Aufgabe! Hier weiter von einem Megatrend zu sprechen wäre inzwischen völlig falsch. Denn wir erleben gerade, dass viele Indikatoren etwas klar aufzeigen: nämlich dass der Trend zur Realität geworden ist. Mit all den daraus resultierenden Folgen.

Sich darauf als Unternehmen einzustellen ist schwer. Denn alle Maßnahmen müssen ganzheitlich geplant, konzipiert, implementiert und dann auch weitergeführt werden. Denn anders als andere neue Arbeitsmethoden, wie beispielsweise die Einführung der Fließfertigung, wird dieser demographische Wandel unsere Gesellschaft noch für mindestens ein bis zwei weitere Generationen prägen. Und damit die Arbeitsbedingungen in der Wirtschaft zum Teil – aufgrund des innerpolitischen Drucks aus der Gesellschaft – diktieren.

Die Gesellschaft, und damit ihr Einfluss auf die Politik über Wahlen, wird maßgeblich zu verhindern wissen, dass einfache und auf den ersten Blick kostengünstigere Lösungen für die nächsten 20 Jahre möglich sein werden. Der Mangel an Arbeits- und Fachkräften wird, anders als zum Ende der 60er, als es um den Ausgleich der Kriegsverluste ging, eben nicht (nur) durch ausländische Fachkräfte gedeckt werden können. Nicht gedeckt werden dürfen.

Warum?

Weil die Altersabsicherung der geburtenstarken Jahrgänge im Vordergrund stehen wird. Die Generation, die heute 45–50 Jahre alt ist und noch bis zu zwanzig Jahre zu arbeiten haben wird: nach momentaner Planung! Diese Generation wird den real erlebten demographischen Wandel auslösen und ihr bisheriges Leben wird ursächlich dafür sein, dass das kein Welleneffekt sein wird, sondern unsere Gesellschaft noch zwei bis drei weitere Generationen prägen wird (wie später noch ausgeführt werden wird). Unsere Kinder, die sog. Generation Y, machen das schon.

Wo ist das Problem?

Die geburtenstarken Jahrgänge kamen zu Beginn bis Ende der 80er auf den Arbeitsmarkt. In einer Zeit, wo die Wirtschaft nicht mehr die bisher angenommene Vollbeschäftigung gewährleisten konnte, diese eigentlich zur Illusion wurde, der anzuhängen aber weiter in vielen Köpfen präsent ist. Die Stahl- und Kohlekrise und der Umbruch ganzer Industrielandschaften, das Ende des kalten Krieges und die Freisetzung Hunderttausender aus dem militärisch-industriellen Komplex, schuf einen Arbeitsmarkt, der nur von einem geprägt war: dem Überfluss an Ressourcen. Daher war es in den 90ern üblich, so viele Beschäftigte wie möglich früh zu verrenten, um die Arbeitslosigkeit in den Griff zu bekommen. Auch das prägte unser Bild von Arbeit & Beruf sowie unsere Lebensplanung. Die gewerkschaftliche Forderung nach einer 35-Stunden-Woche ist auch so ein Beispiel.

Doch das hat sich gewandelt. Lebensqualität wurde zunehmend zu einem festen Bestandteil in unserem gesellschaftlichen Denken. Umwelt wurde wichtiger als prosperierende Industrielandschaften. Bildung zum Allgemeingut, und damit die auch zu finanzierenden Bildungszeiträume der Kinder. Wo in den 60ern noch 2–4 Kinder üblich waren, ist durch die Generation der geburtenstarken Jahrgänge das (umsorgte, verwöhnte, behütete ...) Einzelkind schon fast normal geworden. Diese Kinder bilden nun die Masse der Generation Y, über die man gerne spricht. Nur einmal kurz dazu: Die haben wir gemacht! – Kein anderer! – Wir!

Aus den gesamtwirtschaftlichen Umbrüchen, die zum Teil den politischen Entwicklungen folgten, und auch der Globalisierung wurde etwas, was der Personalmarkt zu nutzen verstand: die Auslese der Besten und Jungen! Es gab (damals) einen Pool von jungen Menschen, die als sinnbildliche Vertreter der neuen Generation von Spezialisten und Managern angesehen wurde. Die, die aufgrund ihrer vornehmlichen Jugend schon als Garant für einen besseren Zugang zu neuen Technologien (in aller Regel IT) und dynamischeren Prozessen (z. B. Projektmanagement) angesehen wurden.

Die daraus resultierenden Folgen sind gravierend. Einerseits veränderte es unser Bewusstsein, wie lange man zu arbeiten hat, und natürlich das Bild davon, wer eingestellt, gefördert wird und karrieretechnisch im Fokus steht. Andererseits hat gerade die technisch-globale Entwicklung eine immer größer werdende Bandbreite von Spezialisierungen nötig gemacht, die in völlig neue oder alte aufgespaltete Berufsbilder mündeten. Das war bei der Masse von Arbeitskräften möglich; führt aber jetzt zu Engpässen, da fachlich redundante Ausbildungen immer weniger vorkommen. Und bei sinkender Masse an verfügbaren Arbeitskräften wird uns das dann auch doppelt treffen, zumal wir in den letzten Jahren extrem dazu neigten, Spezialisierungen zu fördern, um möglichst schnell junge Menschen aus der Ausbildung heraus in „wirtschaftliche Tätigkeiten" zu bringen. Auch das ist selbst verschuldet. Durch uns und nicht (nur) durch fehlenden Weitblick. Sondern eher durch konkrete kurzfristige Gewinnerwartungen durch hochdynamische renditefixierte Finanzmärkte.

Und hier ist eine weitere Ursache dessen, was man nur als Wahrnehmungslücke bezeichnen kann: Personalkosten sind (waren bis dato) Optimierungskosten. Weniger geht immer!

So konnten Gehälter über Jahre niedriger gehalten werden, als es möglich gewesen wäre. Lohnnebenkosten wurden abgewälzt. Ausbildungen reduziert – inhaltlich und zeitmäßig. Der Kostendruck hinlänglich genutzt, um die Konkurrenz bei Freelancern und externen Spezialisten zu immer geringeren Tagessätzen zu treiben, bis hin zu dem Punkt, wo die Festangestellten teurer wurden als externe Mitarbeiter, von denen man – meist unerkannt – abhängig geworden ist. Als Unternehmen, aber auch als Wirtschaft. Und das ausufernde Spezialistentum macht diesen Trend fast unumkehrbar. Mittelfristig...

Mit dem schnellen Wegbrechen der geburtenstarken Jahrgänge beginnend in zehn Jahren wird es zu einem politischen Spagat kommen. Zwischen gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Gesamtverantwortung. Denn die „Alten" werden eben nicht durch neue Mitarbeiter ersetzt werden können. Denn die Alten müssen weiterarbeiten.

Die Sozialkassen sind die treibende – die verhindernde – Kraft!

Anders als zu Beginn der 70er sind die Kassen nicht voll. Auch ist der Verschuldungsgrad nicht bei nahezu null. Daher sind alle Lösungen, die darauf bauen, etwas „auf Pump" zu tun und später zu bezahlen, nicht mehr möglich. Dieser gedankliche Aspekt ist das wichtigste Moment für die Planung der Future Work in Unternehmen. Alles andere wäre grob fahrlässig. Nein, eher vollkommen blöd, um es mal deutlich zu sagen!

Stellen wir uns mal vor, was passieren würde:

Die älteren Mitarbeiter werden so, wie jetzt schon gern gemacht, wie auch immer „freigesetzt". Und damit sind alle Methoden gemeint, wie sie letztlich nicht mehr vollumfänglich wie gewohnt in ihre Rente einzahlen können. Damit verringert sich ihr Anspruch und sie fallen in eine Progressionsfalle. Denn gerade Renten bauen sich erst nach hinten vollumfänglich auf. Dazu kommt, dass man heutzutage sehr lange die Kinder unterstützen muss, wenn diese studieren. Das fällt, zum Teil durch deutlich spätere Erfüllung des Kinderwunsches an sich, dann in einen Lebensabschnitt, der fast mit dem Beginn der normalen Rente zusammenfällt. Das wird gerne übersehen ... Dazu kommen in aller Regel Verpflichtungen aus dem urdeutschen Traum des „Häuslebau'ns". Des Schaffens von Eigentum zur Altersvorsorge. Etwas, was auch aus den 70ern kommt und zum Teil unserer mobilen Arbeitsflexibilisierung zuwiderläuft. Immobilien heißen nicht umsonst so. Sie sind immobil. Und damit ist der Mensch dann auch – zumindest emotional – nicht mehr allzu flexibel. Das auf das Alter zu schieben ist falsch. Es hängt an finanziellen Gründen. Daher ist der oft gehörte Satz, dass ältere Mitarbeiter/Bewerber/Kandidaten unflexibel seien, nur schlichtes Unverständnis ausdrückend! – Diese Menschen haben nur Verpflichtungen. Und das macht sie für jedes Austauschprojekt gegen Neue höchst aggressiv.

Denn ihnen fehlt das Geld dafür!

Und damit gehen sie zu Betriebsräten. Diese sind in Gewerkschaften. Da sitzen sich „sozialverpflichtet fühlende" Politiker im Rahmen des Bestrebens, sich einen gleichgesinnten Wählerpool zu schaffen, um wiedergewählt zu werden. Letzteres ist für das Berufspolitikerklientel existenziell. Und da ist es naheliegend, die gemeinsame Existenzfrage zu verknüpfen. Und davon wird die Gewerkschaft als Bindeglied gestärkt. Ganz besonders, wenn sie sich der allgemeinen Spezialisierung folgend in Spartengewerkschaften (siehe Luftfahrt, Eisenbahn, ...) organisiert hat.

Was immer da rauskommen wird (nicht könnte!), wird für Unternehmen, die nicht wahlberechtigt sind, mitunter anders verlaufen als in den 90ern. Es wird auch keine staatlichen Hilfen geben. Einmal aus Mangel an Masse in den Kassen und dann auch nicht, weil der Politiker eines fürchtet: den wütenden Wähler, der sich schon jetzt erkennbar in Splitterparteien flüchtet und sein Unbehagen zunehmend dokumentiert. Auch das wird zunehmend Folgen haben. Regierungen werden in Zukunft extremere Vorstellungen mittragen müssen, um Mehrheiten zu haben. Und diese kommen vom Wähler. Auch das wird dem Interesse der Unternehmen zuwiderlaufen, so weitermachen zu können wie gehabt.

Doch was Future Work jetzt wirklich zu einem ganzheitlichen Problem macht, ist der Umstand, dass auch nichts nachkommt, viele Unternehmenskulturen nicht in der Lage sind, interkulturell und multilingual zu arbeiten und/oder es auch gar nicht wollen, weil es beispielsweise nicht in die Region passt.

Somit wird das Recruiting zur besonderen Aufgabe. Nur darf sie nicht zur alleinigen Aufgabe werden, wenn es um Future Work geht. Denn jeder Jäger weiß, dass wenn viele Jäger im gleichen Revier schießen, jeder dann weniger Erfolg hat als wenn man alleine ist. Wenn dann noch gewildert wird, wird es schwierig. Und wenn das Wild weggeködert wird, oder gar verscheucht, dann wird es mitunter unmöglich und sinnlos, weiter auf die Jagd zu gehen. Doch was ist, wenn man hungert und nicht weg kann?4

Ebenso wie die Natur nicht zwischen Richtig und Falsch unterscheidet und nur Folgen kennt, wird es auch bei der Ausgestaltung dieses Gesamtansatzes von Future W...