![]()

C. Chronologie von Beiträgen und Zusammenfassungen umfangreicher Veröffentlichungen

I. Jahrhundertwende

| 1899 Einfache Geschichten | 01. |

| 1901 Aus der Stille, Lieder | 02. |

Aus der Stille

Lieder. Verlag von Eugen Salzer, Wiesbaden, 1901

Philippi legt mit dem Bändchen 62 Gedichte in drei Abteilungen vor: Teil I enthält Gelegenheitsgedichte, Teil II dreht sich um das Ende und Teil III umfasst im engeren Sinn geistliche Gedichte. Die metrisch meist sorgfältig gestalteten Gedichte sind im Hinblick auf den Reim eher zufällig gestaltet. Ab und an gelingt ein Endreim, was den Verdacht hervorbringt, dass die reimlose Gestalt nicht eigentliche Absicht des Dichters war. So sind bei dem Gedicht „Halt mich!“ (17) der erste und dritte Vers mit Kreuzreimen gestaltet – der mittlere Vers aber nicht. - Den Untertitel „Lieder“ löst der Autor nicht ein. Nicht oft gelingt es ihm, eine strenge Gestalt der Strophen oder Verse einzuhalten, die musikalisch umzusetzen wäre. Sprachlich changieren die Arbeiten zwischen neuromantischem Pathos und expressionistischer Freiheit. Ein Gedicht wie „Am Abend wird die Tiefe leuchten“ (18f) deutet darauf hin, dass Philippi eine spontane Ergriffenheit flott in Sprache gesetzt hat – ohne dann noch mühevoll weiterzuarbeiten. Dass es auch traditionell, handwerklich sauber geht, zeigt ein Gedicht wie „Ernte“ (24), in dem er Metrum und Reimschema sorgfältig beachtet. Moderner erklingt der Identitätszweifel in „Daß ich nicht bin, was ich bin!“. (75)

Inhaltlich sind die Gedichte stärker der Neuromantik verpflichtet; Naturbilder lassen Assoziationen im Betrachter wach werden, die ihn an sein Menschsein und dessen Geheimnisse gemahnen. Zum Beispiel ist es im Gedicht „Dennoch“ (14) ein knorriger Baum, der an seiner Felswand den Betrachter zum Ausharren ermutigt. Die gleiche Botschaft trägt im Gedicht „Ich halte aus!“ der Wintertann zum Leser. (35) Im weiten Sinne sind alle Gedichte religiösen Charakters, insofern sie das Ewige im vertraut Alltäglichen aufzuspüren suchen oder die Schöpfung als Gelegenheit begreifen, ihren Schöpfer dahinter zu ahnen.

Der Humor, der vor allem die autobiographische Prosa von Philippi würzt, fehlt in den meisten Gedichten. Entfernt kann man ihn ahnen bei „Der Tod in der Großstadt“, wo der leibhaftige Tod das Stadtgewimmel nutzt, um unerkannt zu verschwinden (44), oder bei „Du klagst, mein Freund“, in dem der provinzielle Geist belästert wird, er gebe sich wie ein Hahn auf dem Mist, der nie anderes gesehen habe. (46)

Die Bekenntnisgedichte des III. Teils sind dem heutigen Lyrik-Freund eher fremd, aber es ist durchaus vorstellbar, dass sie um 1900 auch im gottesdienstlichen Rahmen genutzt worden sind. Zu Golgatha findet sich ein ganzer Gedichtzyklus, „Hoch ragt das Kreuz auf Golgatha“ (63-70), der an den sieben Worten Christi am Kreuz orientiert ist. Es wechseln hier rezitativartige Passagen mit Choralanteilen, wie bei den Bach-Passionen.

Die Arbeiten sind höchst unterschiedlich: Ein tiefer Ernst trägt „Mich aber richtete die Nacht“, ein carpe diem (80); handwerklich sehr gut gearbeitet ist das Neujahrsgedicht (86). Ausgerechnet unter dem Titel „Gott ist die Liebe“ findet sich ein süßlicher Kitsch, der wenigstens dem Leser nach Ablauf eines Jahrhunderts kaum erträglich scheint (88): „Da ging ich beglückt zum Wald hinaus, Wollt pflücken mir einen Blumenstrauß. Und wollte auf sonniger Haide liegen/ Ohne Sorge und schaun, wie die Wolken fliegen.“ Hier wird Eichendorffs Naturmystik bis zur Karikatur getrieben. Ein nationalistisches und konfessionsenges Lutherlied und ein hoffnungsfroheres Christusbekenntnis „Komm, Herr Jesu!“ (96) stehen am Ende der Sammlung.

Die Lyrik aus der Zeit um 1900 ist nicht leicht zu bewerten und Kritik sollte ihre Maßstäbe aus dieser Zeit nehmen. Eine Anthologie religiöser Lyrik aus dem Jahr 1920 enthält neben klassischen Dichtern des 19. Jahrhunderts von Gegenwartsautoren fast nur Gedichte von Fritz Philippi. So mag sich auch der Zeitgeschmack gewandelt haben („Der heilige Garten“; Ein Hausbuch religiöser Lyrik. Gesammelt von Rudolf Günther, Eugen Salzer, Heilbronn, 1920). Dennoch hätte man dieser Sammlung Philippis einen etwas strengeren Lektor gewünscht; lieber ein paar Gedichte weniger, aber dafür eine qualitätvollere Auswahl, hätte vielleicht geholfen, dem Dichter Fritz Philippi etwas größeren Nachruhm zu bereiten. Das Pathos der damaligen Lyrik – auch ihrer bekannteren Vertreter wie Stefan George oder Hugo von Hoffmannsthal - ist nicht immer leicht verdaulich. Selbst Rilkes „Werkleute sind wir“ von 1899 zeigt, dass religiöse Lyrik um 1900 ein schwieriges Thema ist. Andererseits zeigen Gedichte von Fontane, George oder Ricarda Huch ein solches Maß an Perfektion, dass sich damit die Werke Philippis nur schwer vergleichen lassen.

Das hübsche jugendstilgeprägte Leinenbändchen mit Gedichten Philippis kann dem heutigen Leser inhaltlich nicht durchweg zur Lektüre oder Erbauung empfohlen werden.

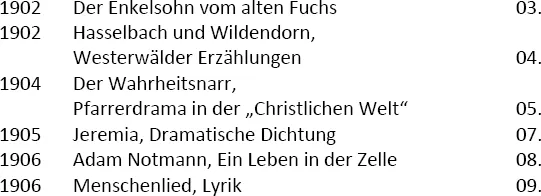

| 1902 | Der Enkelsohn vom alten Fuchs | 03. |

| 1902 | Hasselbach und Wildendorn, | |

| | Westerwälder Erzählungen | 04. |

| 1904 | Der Wahrheitsnarr, | |

| | Pfarrerdrama in der „Christlichen Welt“ | 05. |

| 1905 | Jeremia, Dramatische Dichtung | 07. |

| 1906 | Adam Notmann, Ein Leben in der Zelle | 08. |

| 1906 | Menschenlied, Lyrik | 09. |

„Lieder des Predigers“3

1. Gott, was schaffe ich dir?

Am Wegrand saß auf einem Stein

Ein Taglöhner, schlug zwischen sein Bein

Mit dem Hammer, daß die Funken stoben;

Hat sich beim Abendgeläut erhoben,

fuhr in sein Wams und sah zurück…

Ich neidete ihn um diesen Blick!

Gott, was schaffe ich dir?

Zeig, was ich schaffe, daß ich es sehe,

was durch den Pfarrer für dich geschehe.

Jahrelang schwing ich die Saaten aufs Land,

laß mich schauen der Saaten Stand!

Darf der Ärmste sich wärmen am Herde,

nach des Tagewerks Beschwerde

wissend, was er am Tag gemacht? …

Gott, was hat der Pfarrer vollbracht?!

Fragst du mich heut: Was ist die Frucht,

die der Herr am Menschen sucht,

dem er den Himmel zum Atmen gegeben,

Kraft zum Graben und Brot zum Leben, …

Wenn du mich fragst?

Sag, warum dann der Pfarrer spricht:

„Ich weiß es nicht!“?

2. Du aber sprichst

Menschlein, mein Wort ist meine Tat,

des Lebens oder Todes Saat! …

Du machtest eine Predigt daraus?

Die Glocken rufens ins Land hinaus.

Mit Gesangbuch in die Kirchenbank

Rückt der Jammer rot, der Jammer krank.

Sie lauschen, was das Wort verspricht:

„Ist ein Gott im Himmel, oder nicht?“ –

Ihr Sang tönt auf … Sie rufen dich!

Pfarrer, mein Wort zu ihnen sprich!

Sie beten: „Brich uns das liebe Brot!“ –

An der Schwelle draußen lehnt der Tod.

Du steigst die hohe Treppe hinauf;

Stehst oben und sagst deine Predigt auf?

Mit Thema und Teilen nach der Reih?

Und meinest, daß mein Wort es sei?

Mein Wort bin Ich! Des Volkes Rund,

Mich will es hören aus deinem Mund!

Gott!

Ich sitze auf der Bank vor dir,

Gott!

Und mach dich in deiner Predigt irr!

3. Aber, sie glauben mir nicht

Und ruf ich: „Gott! Gott!“ – Sie schweigen

„Du Menschlein, heilig sein sollst du!“

Kein Wimpernzucken im ganzen Haus.

Nach dem Amen ist die Predigt aus.

Sie wandeln über die Kirchenschwell.

Es grinst der Tod. Sie lachen hell.

Die Alten schwatzen im Biederton:

„Lob sei dem Vater, Geist und Sohn!

Der Pfarrer hat eine gute Brust.“-

Die Linden schüttelt der Tod vor Lust. --

Sie glauben mir nicht! Ich stehe allein.

Gebt Antwort, Menschen! Und sagtet ihr: nein!

4. Es ist genug

Dann aber sprach zu mir Gott übers Feld.

Im Spätjahr wars, und auf der Heide lag

Es gram und schwer, war blind und stumm.

Schneeluft strich ab von dunkler Bergeswand

Und fingert träumend in der jungen Saat.

„Bei wem sind diese Saaten aufgehoben?

Wer weckt den Keimling im Gehäus?

Und wenn der Tod die Saat nun überschneit,

wenn in dein Erdgesicht dann aus dem Grab,

was starb, die kahlen Äste streckt…

Bei wem sind diese Saaten aufgehoben?

Es ist genug, daß Gott dich will gebrauchen,

mit seinem Odem Menschen anzuhauchen.“

Fritz Philippi

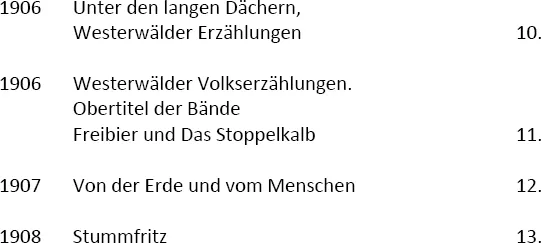

| 1906 | Unter den langen Dächern, Westerwälder Erzählungen | 10. |

| 1906 | Westerwälder Volkserzählungen. Obertitel der Bände Freibier und Das Stoppelkalb | 11. |

| 1907 | Von der Erde und vom Menschen | 12. |

| 1908 | Stummfritz | 13. |

Aus den Kirchenvorstandsprotokollen:

Heute, den 27. November 1909, Vormittags 10 Uhr fand unter dem Vorsitz des Königlichen Kommissarius Herrn Dekan Bickel, die Pfarrwahl für die zweite Pfarrstelle statt. Von 28 Wählern waren 26 erschienen. Alle 26 Stimmen fielen auf Pfarrer Philippi, bisher an St. Peter in Diez.

Zur Beglaubigung:

Merz, I. Pfarrer

Kirchenvorstandssitzung vom 7. Januar 1910:

TOP 3: Der Kirchenvorstand nimmt Kenntnis davon, daß Pfarrer Philippi dem Küster Lenhard seine Bodenkammer zur Benutzung lassen will. Der Kirchenvorstand stellt fest, daß dem Küster hieraus kein Rechtsanspruch erwächst, da der Kirchenvorstand überhaupt nicht über die Dienstwohnung zu verfügen hat. …

| 1910 | Auf der Insel. Zuchthausgeschichten | 11. |

1910

Rezension zu: „Auf der Insel“

Rezensentin: K. Weiß, ChW

Auf der Insel. Zuchthausgeschichten. Von Fritz Philippi. Berlin Schöneberg, Buchverlag der Hilfe, 1910. 176 Seiten 3, gebunden 4 Mark.

Diese Geschichten sind kein Weihnachtsbuch, aber gerade deswegen dürfen wir uns ihren erschütternden Ernst nicht entziehen auch in der Freudenzeit. Mich haben diese Erzählungen aus der Ruhe und Fassung gebracht: Muß denn das Böse so gewaltig herrschen in dem Menschen, muß Menschenrecht so entsetzlich grausam sein? Da sperren sie jahraus, jahrein die ungeratenen Mitglieder ihrer Gesellschaft in die Zuchthäuser, und die Humanität revidiert das Essen und sorgt, dass Arzt und Pfarrer zugelassen sind. Und dann drückt die Menschheit befriedigt die Eisentür hinter ihren Parias zu: sie sind erledigt. An diesen Abgetanen hat Philippi den würdigen Gegenstand seiner Kunst gefunden.

Der Dichter Philippi hatte in unserer deutschen Literatur eine ganz neue Phase des Verbrecherromans eingeleitet mit seinem „Adam Notmann“, er führt diese Arbeit auf weit höherer Stufe fort in den vorliegenden Novellen, deren gedrängte Kürze ihn besonders geglückt ist. Hatte der Verbrecherroman sich bislang mit dem handelnden Bösewicht und vor allem mit der Psychologie des Verbrechens beschäftigt, hat diese Sorte Literatur den Abstieg von der Genialität Dostojewskys bis zur Sensation der Zeitungsrubrik „Gerichtssaal“ mit Konsequenz verfolgt und nicht wenig zur Verrohung unseres Volkes beigetragen, so steht Philippi im Gegensatz zu dieser Kunst und Pseudokunst mit seinem Interesse für den büßenden Verbrecher. Wir pflegen als geruhsame Bürger und gebildete Menschen uns an der Theorie von der reinigenden Macht der Buße zu stärken und wissen als Ethiker die Erleichterung der Sühne so prachtvoll psychologisch zu erhärten, dass man auf dem Sühnezustand der Verbrecherseele ordentlichen nei...