- 83 Seiten

- German

- ePUB (handyfreundlich)

- Über iOS und Android verfügbar

eBook - ePub

Marginalien

Über dieses Buch

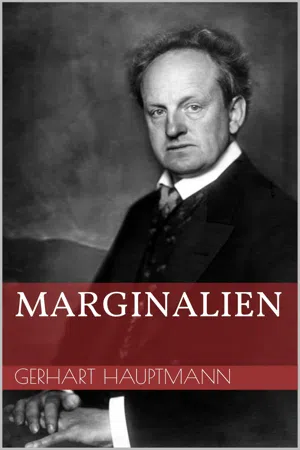

Gerhart Johann Robert Hauptmann (geboren 15. November 1862 in Ober Salzbrunn (Szczawno-Zdrój) in Schlesien; gestorben 6. Juni 1946 in Agnetendorf (Agnieszków) in Schlesien) war ein deutscher Dramatiker und Schriftsteller. Er gilt als der bedeutendste deutsche Vertreter des Naturalismus, hat aber auch andere Stilrichtungen in sein Schaffen integriert. 1912 erhielt er den Nobelpreis für Literatur.

Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead

Information

Hamlet

Einige Worte zu meinem Ergänzungsversuche

Wer sich den heutigen Zustand des Hamlet-Dramas erklären will, darf zunächst weniger nach den Quellen des überlieferten Werkes Umschau halten als nach den Fehlerquellen oder Mächten der Zerstörung, die es zu dem Torso gemacht haben, der uns überliefert ist.

Nehmen wir an, der Dichter hat das fertige Werk auf die Probe seines eigenen Theaters gebracht. Er selbst schon hat dann das Manuskript den Erfordernissen seiner Bühne, seines Ensembles angepaßt, hat als Regisseur gestrichen oder hinzugedichtet. Hat er inzwischen nicht sein Urmanuskript in einer unzugänglichen Kassette verwahrt, so ist damit seine Anfangsform bereits dahin.

Die Rollen wurden ausgeschrieben. Höchstwahrscheinlich haben sehr bald nur noch diese Rollen bestanden. Niemand hat vielleicht bis 1603 an dem Gesamtmanuskript ein Interesse gehabt. Das Rollenmaterial, in Kisten verstaut, makulaturartig, begleitete reisende Schauspielgesellschaften. Es war mehr als natürlich, wenn hier ein Fetzen und da ein Fetzen verlorenging.

Wurden die Rollen abgeschrieben? Hat die Berechtigung, das Stück aufzuführen, ein Direktor an den anderen verkauft? Es ist selbstverständlich. Damit erscheint als Fehlerquelle der Abschreiber, der nicht mehr, wie sein erster Vorgänger, vom Dichter und Schauspieler Shakespeare kontrolliert werden konnte.

Die neue Truppe hat ein anders gewöhntes Publikum, andere Schauspieler, einen anderen Direktor. Er wird sich das ganze Werk aus den Rollen zusammenstellen und für seine Darsteller und sein Publikum zurechtschneidern. Die Szenenfolge wird vielleicht nicht mehr ganz klar zu erkennen sein. Auch sind vielfach vom Rollenschreiber die Namen verwechselt worden. Wer Schauspiele abschreiben, Rollen kopieren läßt, weiß, daß gerade das immer geschieht. Der Direktor, im Drange, schnell ein zugkräftiges Stück auf die Bretter zu werfen, merkt das nicht. Er merkt nicht, wo einmal statt Hamlet Laertes steht. Außerdem ist es ihm vollkommen gleichgültig. Irgendeine Rücksicht auf ein im Schoße der Zeiten versunkenes Meisterwerk kennt er nicht.

Die Rolle kommt in die Hand des Schauspielers. Die Psychologie des Schauspielers unterliegt, solange es ihn gibt, keiner wesentlichen Veränderung. Jeder Schauspieler improvisiert. Kein Gedächtnis ist so lückenlos, daß es nicht einen überlieferten Text mitunter durch eigene Erfindungen ergänzen müßte. Man denke, welches Gedächtnismaterial ein Schauspieler zu bewältigen hat! Er improvisiert aber auch bewußt und aus Lust, erstens, um einmal er selbst zu sein, und dann auch aus Eitelkeit und Effekthascherei. Improvisationen, die gefallen, trägt der Schauspieler, trägt der Direktor in die Rolle ein. Spätere Schauspieler lernen sie, als ob sie zum Originale gehörten. Überdies, der Schauspieler ändert, ganz besonders der Protagonist. Es gibt solche, bei denen das Ändern zur Krankheit wird, andere, die sich treu an den Text halten. Es würde nicht uninteressant sein, von dreißig Hamlet-Spielern der heutigen Bühne die Rollen daraufhin durchzusehen.

Gibt es auf der Bühne etwas wie Rollenneid? Da der Neid in der Welt überall mächtig ist, so besteht er natürlich auch im Theater. Selbst der Weber Zettel im »Sommernachtstraum« sagt: »Laßt mich den Löwen auch spielen!« Dieser Neid erstreckt sich sogar auf schöne Verse und Worte, die man dem Kollegen mißgönnt und womöglich wegschnappt. Jegliche Einstudierung zeigt diesen harmlosen Neid lebendig tätig. Wenn der Spielleiter sieht, daß eine Stelle, ein Satz, ein Passus des Textes im Munde des einen vielleicht weniger begabten Darstellers keinen Eindruck macht, legt er die Stelle, den Satz, den Passus einem Begabteren in den Mund, der ihn besser zur Wirkung bringt. Der beste, der gewissenhafteste Regisseur darf nicht pedantisch sein. Er setzt die Wortpartitur in Leben um. Und wenn dies geschehen ist, ist sie selbst völlig darin verschwunden und aufgesogen. Das auf der Bühne lebendig gewordene Werk lebt und bewegt sich nach anderen Gesetzen als das geschriebene.

Zur Zeit Shakespeares stahl man Stücke durch stenographische Aufnahme während der Vorstellung. Auf diese Weise, wie aus dem Vorhergehenden erhellt, konnte man, selbst wenn es sich um die Aufführung des gewissenhaftesten aller Regisseure handelte und wenn die Nachschrift die allergenaueste war, das zugrunde liegende Wortoriginal nicht mehr rein und genau wiedererhalten, geschweige wenn ein gewissenloser Direktor Spielleiter gewesen war und der Nachschreiber ein Schluderer.

Durch all diese Umstände wird das Corpus des Stückes monströse Veränderungen erleiden, die sich auf seine innere Harmonie beziehen. Es werden Gleichgewichtsstörungen, innere Verschiebungen eintreten. Um es drastisch auszudrücken: dem Gliederschwund auf der einen Seite wird eine Beulenbildung auf der anderen entsprechen. Denn der Einfluß der Zeit, verbunden mit dem der geschilderten Mächte, ist nicht nur zerstörend und abtragend, sondern er bringt auch faule und tote Wucherungen hervor, und es ist leichter, Fehlendes zu ergänzen als solche Wucherungen zu erkennen und zu beseitigen.

Der Text des »Hamlet«, den die Welt besitzt, geht auf zwei Drucke, die Quarto von 1603 und die von 1604, zurück. Beide sind sogenannte Raubausgaben, während der Vorstellung des Stückes insgeheim nachstenographiert.

Von dieser Methode, Stücke zu erlangen, ist in einem Prolog des Thomas Heywood, der Shakespeares Zeitgenosse ist, die Rede. Das Stück, zu dem der Prolog gehörte, heißt: »If you know not me, you know no bodie« und die bezügliche Stelle:

(This) did throng the Seates, the Boxes and the Stage

so much, that some by Stenography drew

the plot: put it in print: scarce one word trew.

so much, that some by Stenography drew

the plot: put it in print: scarce one word trew.

Was uns dabei interessiert, sind die Worte »scarce one word trew« oder »kaum ein Wort wahr«.

Also Thomas Heywood unterstellt, was sehr traurig stimmen muß, es käme bei dieser Art des Nachschreibens, der wir auch Shakespeares »Hamlet« verdanken, kaum ein wahres Wort heraus.

So heißt es denn auch von der ersten der beiden Ausgaben des »Hamlet«, der sogenannten ersten Quarto von 1603, daß sie eine »liederlich gedruckte, vielfach entstellte Raubausgabe« sei. Die Shakespeare-Forschung zögert nicht, das in ihr kopierte Stück »jämmerlich entstellt« zu nennen. Die zweite Quarto enthält es noch immer entstellt, aber in einigem korrigiert und vervollständigt. Diese Ausgabe ist dem Abdruck in der sogenannten Folio von 1623 zugrunde gelegt, die unseren heutigen »Hamlet« enthält. Aber auch hier wieder, wie es heißt, nicht ohne Zusätze, Kürzungen und viele verschiedene Lesarten. Überdies ist die Folio, wiederum nach dem Urteil der Forschung, »nachlässig herausgegeben und schlecht gedruckt«. Auch gestehen ihre Herausgeber, »ihren Text von vergilbten Papierfetzen zusammengeklaubt zu haben, die von Shakespeares Hand kaum mehr enthielten als einen Tintenklecks«.

Die Sachlage, der wir uns somit gegenübersehen, erscheint, wenn es sich darum handelt, den »Ur-Hamlet« kennenzulernen oder gar wiederherzustellen, fast hoffnungslos. Wenn man sich dennoch zu einem Versuch in dieser Richtung veranlaßt fühlt, so wird man ein solches Beginnen vielleicht allzu kühn, aber, in Anbetracht des kläglichen Zustandes, in dem sich der unsterbliche Hamlet-Torso noch immer befindet, nicht ungerechtfertigt oder gar frevelhaft nennen wollen.

Denn was ist ein solcher Versuch anders als ein Aufruf aller schöpferischen Kräfte gegen die zerstörenden?

Geben wir uns von der Art und Zahl schöpferischer Kräfte eine wenn auch nur oberflächliche Rechenschaft.

Die erste, ohne die nichts neu und nichts nachzuschaffen ist, heißt dichterische Intuition. Sie muß ihr Objekt ebenso genau und überdies lebendiger auffassen als eine photographische Platte das ihre. Sie ist nicht etwa eine anarchisch-phantastische Kraft, sondern sie ist Gestaltungskraft, so im Rezeptiven als Produktiven. Es kommt darauf an, diese Kraft zu besitzen, um sie in genügender Tiefe unter dem kranken Dichtwerk, in diesem Falle dem »Hamlet«, an- und einzusetzen, und zwar an dem Punkt, von dem aus das Werk von seinem Schöpfer, als es entstand, gesehen wurde, als Ganzes gesehen, nicht als Stückelung.

Auf diese Art ist von mir die Idee oder transzendente Gestalt des Hamlet-Werkes gesucht worden. Freilich sind auch der natürlichen Intuition Grenzen gesetzt. Das natürliche Seherauge, das die Idee hinter dem gestalteten Werk aufleuchten sieht, wird versagen, wenn es sich um Einzelheiten der Form und des Wortes handelt, in die sie eingekleidet ist. Nicht ohne weiteres wird die Intuition, wo sie Lücken, Widersinnigkeiten und Verstümmelungen sieht, diese ausfüllen, diese zurechtrücken und jene ergänzen können. Aber sie hat die transzendente Idee des Werkes, die Logik seiner Gestalt, sowohl was seine Statik als seine Dynamik betrifft, zum Vergleich, und diesen Maßstab wird sie an das zerrüttete und zerstörte Werk anlegen.

In meinem Versuch, den überlieferten Text dem ursprünglichen, verlorengegangenen anzunähern, fällt vor allem ins Gewicht, daß der Aufstand, den im überlieferten »Hamlet« Laertes, der Sohn des Polonius, entfacht, von Hamlet in die Wege geleitet und durchgeführt wird. Gründe für diese Änderung gibt es viele. Unter ihnen der hauptsächlichste ist, daß der korrekte Hofmann Laertes, der samt seiner ganzen Familie in vollster Gunst des Königshauses steht, außerdem keinerlei Thronanwartschaft besitzt, einen solchen Aufstand weder ausführen wird noch kann. Sagt nicht der König zu Laertes:

Kannst du bitten,

was ich nicht gern gewährt', eh du's verlangt?

Der Kopf ist nicht dem Herzen mehr verwandt,

die Hand dem Munde dienstgefäll'ger nicht,

als Dänmarks Thron es deinem Vater ist.

was ich nicht gern gewährt', eh du's verlangt?

Der Kopf ist nicht dem Herzen mehr verwandt,

die Hand dem Munde dienstgefäll'ger nicht,

als Dänmarks Thron es deinem Vater ist.

Ein so in vollem Glanz der Gnade stehender Edelmann stellt sich nicht an die Spitze eines Meutrerhaufens, weil seinem Vater das Unglück passiert ist, unabsichtlich ermordet zu werden. Er weiß, daß dies vom König nicht ausgehen kann, und wird in aller Ruhe und Korrektheit die Information über die Art des entstandenen Unglücks abwarten. Er stürmt nicht, bevor er den König gesprochen hat, an der Spitze einer aufständischen Masse mit den Worten in sein Zimmer: »Du schnöder König, gib mir meinen Vater!« Das alles ist unmöglich. Es würde auch gar nichts anderes dabei herausspringen als die Schlinge des Henkers oder das Beil für seinen eigenen Kopf. Laertes wird, sagte ich, einen solchen Aufstand nicht ausführen, und er kann es nicht. Er ist nicht so dumm, den Versuch zu machen, etwas dergleichen zu unternehmen. Der Versuch würde aussichtslos und darum unsinnig sein, schon darum, weil er eine Gefolgschaft nicht haben könnte. Anders bei Hamlet, von dem Claudius sagt:

Warum ich's nicht zur Sprache bringen durfte,

ist, daß der große Hauf' an ihm so hängt:

sie tauchen seine Fehl' in ihre Liebe,

die, wie der Quell, der Holz in Stein verwandelt,

aus Tadel Lob macht ...

ist, daß der große Hauf' an ihm so hängt:

sie tauchen seine Fehl' in ihre Liebe,

die, wie der Quell, der Holz in Stein verwandelt,

aus Tadel Lob macht ...

Wäre Laertes indessen nicht der korrekte Hofmann, sondern der verwegene, tollkühne, dämonische Abenteurer und Rebell, der das Unmögliche möglich macht, und wäre es ihm gelungen, zum König ausgerufen zu werden, der Tod seines Vaters würde ihm höchstens ein Vorwand sein, dem regierenden Herrscher und seinem Hause ein blutiges Ende zu bereiten. Ein solcher verbrecherischer Wille aber wäre nicht in der Weise umzubiegen, wie es geschieht, der sieghafte Rebell nicht in ein kleines Werkzeug zur Abmeuchelung eines armen, »halbirren« Prinzen umzuwandeln. Claudius aber, der König: wäre es ihm gelungen, diesen Rebellen zu übertölpeln, so bliebe doch dieser, und nicht mehr Hamlet, fortan die größte Gefahr und müßte je eher, je lieber beiseite geschafft werden. Ihn lebend weiter am Hofe zu dulden, mit ihm zu verkehren, wie es geschieht, könnte durchaus nicht in Frage kommen.

Hamlet unternimmt den Aufstand. Es gibt auch ein Rudiment in der Laertes-Szene, das darauf hinweist. Laertes fordert bekanntlich vom König in der bisherigen Fassung seinen Vater zurück. Die Königin mahnt ihn zur Ruhe. Er antwortet:

Der Tropfen Bluts, der ruhig ist, erklärt

zum Bastard mich, schilt Hahnrei meinen Vater,

brandmarkt als Metze meine treue Mutter

hier zwischen ihren reinen, keuschen Brauen.

zum Bastard mich, schilt Hahnrei meinen Vater,

brandmarkt als Metze meine treue Mutter

hier zwischen ihren reinen, keuschen Brauen.

Das »hier zwischen ihren reinen, keuschen Brauen« ist zu beachten und besonders das »hier«. Die Königin ist ja keineswegs die Mutter des Laertes, und nur die Königin ist gegenwärtig, die Mutter des Laertes nicht. Von ihr ist überhaupt nie die Rede gewesen. Dieses »brandmarkt als Metze meine treue Mutter hier zwischen ihren reinen, keuschen Brauen« ist demnach ein Rudiment aus der echten Szene, wo Hamlet, nicht Laertes der Rebell ist; ist ja doch die Königin eben Hamlets Mutter. Und schließlich: wollte man annehmen, daß Laertes den Aufstand unternommen hätte, wäre es denkbar, daß ein Shakespearischer König Claudius, und nicht einer im Kasperletheater, zu einem jungen Menschen und Hofmann wie Laertes sagte:

Wählt die Verständigsten von Euren Freunden!

Wenn sie zunächst uns oder mittelbar

dabei betroffen finden,

Wenn sie zunächst uns oder mittelbar

dabei betroffen finden,

– es handelt sich hier um den Tod des Polonius! –

wollen wir Reich, Krone, Leben, was nur unser heißt,

Euch zur Vergütung geben.

Euch zur Vergütung geben.

Gewiß nicht! Das würde für einen Claudius allzu freigebig sein.

Hamlet unternimmt den Aufstand: das liegt in seinem Wesen, liegt in der Fabel, liegt in der gesetzmäßigen Dynamik des Stückes. Hamlet will seinen Oheim entlarven. Zäh und willensstark verfolgt er dieses Ziel. Für diese Willensstärke gibt es zahllose Beweise: in seinem folgerichtigen Verhalten bis zur Entlarvung des Königs durch das gespielte Stück, in der Art, wie er den Mord am betenden König verschiebt, in seinem Sturmlauf gegen das Gewissen der Mutter, in seiner Erklärung, »tiefere Minen zu graben« als sein feindlicher Oheim, als er ihn mit dem bekannten Uriasbrief nach England verschickt. Er verhandelt mit Fortinbras. Er kehrt wieder, um dem König sein Verbrechen ins Gesicht zu schleudern. Mit den Worten: »Du schnöder König, gib mir meinen Vater!« stellt er ihn, an der Spitze einer bewaffneten Macht. Das hat Sinn und Verstand, ein Aufstand des Laertes nicht.

Goethe kam dieser Erkenntnis sehr nahe. Die Stelle im »Wilhelm Meister« lautet: »Sie sehen leicht, versetzte Wilhelm, wie ich nunmehr auch das übrige zusammenhalten kann. Wenn Hamlet dem Horatio die Missetat seines Stiefvaters entdeckt, so rät ihm dieser, mit nach Norwegen zu gehen, sich der Armee zu versichern und mit gewaffneter Hand zurückzukehren.« Aber Goethe sieht nicht, daß diese Szene, wirklich vorhanden, im Aufstand des La...

Inhaltsverzeichnis

- »Lieder eines Sünders« von Hermann Conradi

- Gedanken über das Bemalen der Statuen

- Tagebuchblätter

- Einiges über Kunst

- Das Mediceergrab

- Über ein Volksbuch

- Henry Irving

- Geleitwort für die erste Gesamtausgabe

- Weihnachten

- Tolstoi

- Richard Wagner

- Strindberg

- Das Problem des Dramatischen

- Duldsamkeit

- Hermann Stehr zum fünfzigsten Geburtstag

- Der Bogen des Odysseus

- Deutschland und Shakespeare

- Humor

- Oskar Sauer

- Shakespeare-Visionen

- Gottfried Keller

- Geleitwort

- Arthur Nikisch zum Gedächtnis

- Gruß an Hermann Stehr zum sechzigsten Geburtstag

- Geleitwort

- Das heilige Leid

- Käthe Kollwitz zum sechzigsten Geburtstag

- Agnes Sorma

- Hamlet

- Impressum

Häufig gestellte Fragen

Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst

Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Erfahre, wie du Bücher herunterladen kannst, um sie offline zu lesen

Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert

- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.

- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.

Wir sind ein Online-Lehrbuch-Abo, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 990 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Erfahre mehr über unsere Mission

Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Erfahre mehr über die Funktion „Vorlesen“

Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren

Ja, du hast Zugang zu Marginalien von Gerhart Hauptmann im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Literatur & Historische Romane. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.