![]()

Bahnhofsmission

Andis großen Bruder Billy lerne ich im Oktober 1985 kennen. Nach einem 3 : 0 von Union gegen Wismut Aue torkelt er rotzbesoffen mit seinen Kumpels Rambow, Berti und Svensen in den Alfclub und verlautbart sofort: „Dreimal Sträßer. Jetzt werden wir alles zerlegen, bis wir Deutscher Meister sind!“

Nach dem Aufstieg letzte Saison in die Oberliga ist Union nach dem 9. Spieltag sensationell Fünfter, aber immer noch fünf Punkte hinter uns, und so wird das sowieso nicht weitergehen.

Bommel räuspert sich: „Der Sträßer war einfach zu schlecht für den BFC, den haben die abgegeben. Genau wie den Seier.“ – „Wer bist du denn eigentlich, Zwerg Nase?“, ruft Billy empört. „Ach, das ist nur der Bommel“, antwortet Andi besänftigend.

„Dir ist wohl als Kind zu oft die Bommel von der Mütze an den Hinterkopf geknallt“, mischt sich dieser Svensen ein. „Der Sträßer ist ein Mann mit Herz. Einmal Unioner, immer Unioner. In jungen Jahren kann man sich ja mal verirren. Der ist freiwillig gekommen und wird noch Torschützenkönig, du weinroter Wicht!“, ergänzt Billy.

Trotz seines Alkoholpegels macht er auf mich einen sympathischen Eindruck, da er seine Sätze lächelnd und keineswegs aggressiv vorträgt. Er ist ein Typ, der die Regeln einhält, wenn er sich aussuchen kann, welche er davon befolgen muss.

„Ein Schuss, ein Tor, Dynamo“, kann ich beim mutigen Bommel von den Lippen ablesen und zwinkere ihm zu.

Uwe Billstedt lebt bei seinem Vater in Lichtenberg, während Andi bei seiner Mutter wohnt und mehr oder weniger der einzige Union-Fan in unserer Gegend ist. Billy ist schon in der Lehre beim VEB Kühlautomat und uns körperlich weit überlegen.

Doch nichts im Vergleich zu Rambow, der ein echtes Vieh ist. Dem schweigsamen Typen, der eigentlich nur etwas sagt, wenn er mit einer Sache nicht einverstanden ist, möchte man nicht in der Dunkelheit am Ostkreuz begegnen – und den anderen eigentlich auch nicht. Spaßvogel Berti hatte sich mit dem Satz: „Mein Name ist Berti Vogts und ich bin Alkoholiker“, vorgestellt. Jedenfalls haben sie an diesem Oktobertag schnell die Oberhand im Club übernommen, saufen die Weinbrandreserven leer und erzählen legendäre Union-Geschichten.

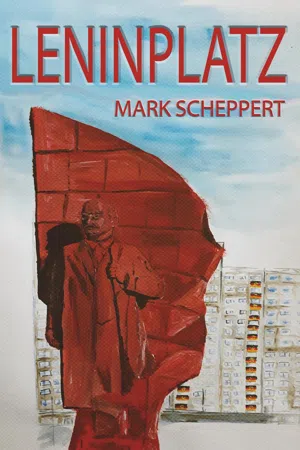

Mein Berlin hat zwei ziemlich unterschiedliche Fußball-Mannschaften: den 1. FC Union und den BFC Dynamo. Ich wohne in Friedrichshain ganz in der Nähe des Leninplatzes und da ist es zu Union nach Köpenick fast genauso weit wie nach Magdeburg oder Halle. Der Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark in Prenzlauer Berg hingegen ist fast um die Ecke – also wurde ich weinrotweiß Dynamo.

Ich war noch sehr klein und wusste nicht, welchen zweifelhaften Ruf mein Team in unserer Republik besaß. Wahrscheinlich haben mich Sprüche der Gästefans wie: „Ihr bekackten Mielke-Schweine-Bonzen!“ in diesem Alter nur verwirrt. Es war eine Frage der sozialistischen Ideologie: BFC-Fan hieß, man war dafür, Unioner waren dagegen. Egal – ich hatte ein Team gefunden, das ständig gewann!

Ich kann mich noch gut an das Ergebnis meines ersten Spiels erinnern: 10 : 0 gegen die BSG Chemie Leipzig – es war die Saison 1979/1980. Was für ein Spiel, was für ein Ergebnis! Ich war zusammen mit Vater, Trulli und Bommel hingefahren. Das Stadion wirkte gigantisch auf uns Kinder, wenn auch ziemlich leer. Es lag in unmittelbarer Nähe der Mauer. Wir konnten auf die weißen Häuser von Westberlin schauen und die Westler konnten sicher die paar hundert Fans des BFC unter der Anzeigetafel jubeln und singen hören. Wir standen in der Kurve genau gegenüber der Tafel und durften durch die Reihen rennen, über die Holzbänke springen, den Gang hinunterwetzen und am Zaun hochklettern. Es waren kaum Leute in diesem Block und wir die einzigen Kinder.

Trotz der eher lausigen Stimmung: Das magische Spieler-Dreieck mit Troppa, Trieloff und Terletzki zog mich ab jetzt alle 14 Tage in die Cantianstraße.

Am Ende dieser Saison feierten „wir“ unseren zweiten Meistertitel in der Oberliga – mein persönlich erster als Fußballfan. Ich hatte die richtige Wahl getroffen. Während Union in seiner Alten Försterei meistens gegen den Abstieg spielte oder sogar in der 2. Liga herumgurkte, feierte ich einen Erfolg nach dem anderen.

Mit Billy, der angeblich am 9. Juni 1968 (dem Tag des einzigen FDGB-Pokalsiegs des 1. FCU) zur Welt gekommen ist, und den anderen lerne ich erstmals mehrere Jungs aus dem Wald kennen. Sie sind okay, aber eben auch total asozial.

„Wir holen den FDGB-Pokal und wir scheißen auf den Meister“, singen sie heute ununterbrochen, nur weil sie es in dieser Saison bis in Achtelfinale geschafft haben. Gegen solche Größen wie die BSG Motor Eberswalde und Rotation Berlin. Nun wartet der 1. FC Magdeburg. „Herr Genosse Billstedt, großes Kristallwodka-Lager entdeckt!“, ruft Berti. ‚Was für kranke Patienten‘, denke ich während Billy: „Zugriff!“ brüllt und schon das Knacken des ersten Schraubverschlusses zu hören ist.

Der 1. FCM wird im November von Union zu Hause mit 4 : 1 weggehauen (dann 2 : 2 auswärts) und auch gegen die BSG Motor Nordhausen kommen sie im Viertelfinale (3 : 0 im Hin- und 1 : 2 im Rückspiel) weiter. Andi ist Feuer und Flamme und schleppt Billy, Berti, Svensen und Rambow nun öfter mal mit. Dadurch erfahren wir, wann und wo sie sich mit wem gekloppt hatten (und aus ihrer Sicht fast immer gewannen), aber auch, dass der riesige Brummbär Rambow einmal auswärts in Unterzahl von Lok-Schweinen in einen Müllcontainer geworfen und einen Hang hinunter gerollt worden war. Beim Aussteigen aus dem umgekippten Ding soll er: „Hier regiert der FCU!“ gebrüllt haben, obwohl er im Alfclub fast nie ein Wort sagt.

Irgendwie schaffen sie es, mich anzufixen, denn für das Halbfinale gegen Dresden am 30. April 1986 lasse ich mir über Andi eine Karte besorgen, um erstmals an die Alte Försterei nach Köpenick zu fahren. Am Vortag gehe ich noch zum BFC, der sein Halbfinale halbwegs souverän mit 4 : 2 gegen Lok Leipzig gewinnt.

Meine einzig spannenden Oberligaduelle waren die gegen Dynamo Dresden. Doch auch da konnte wenig schief gehen, denn der BFC hatte neben seiner spielerischen Klasse fast immer auch die Schiedsrichter auf seiner Seite. Irgendwann war ich alt genug, um zu verstehen, warum uns die ganze Republik hasste. Besonders die Dresdner verabscheuten Berlin und den BFC zutiefst. Es reisten oft Tausende von Schwarz-Gelben mit, wenn ihr Club in der Hauptstadt spielte.

Bei meinem ersten Heimspiel gegen die Sachsen wusste ich noch nichts von der besonderen Brisanz, die das Duell für beide Seiten hatte. Mit meinem weinrot-weißen Schal fuhr ich, wie immer ziemlich früh, mit Trulli und Bommel mit der U-Bahn vom Bahnhof Alex zur Dimitroffstraße und ging dann in Richtung Stadion.

An der nächsten Ecke standen plötzlich 20 hasserfüllte erwachsene Männer mit schwarz-gelber Kriegsbemalung. Sofort begannen sie, uns zu schubsen und zu bespucken. Ich hielt meinen Schal panisch mit beiden Händen fest. Nach kurzer Zeit rief einer der Typen: „Schluss jetzt, Lunge!“ Er erklärte uns mit sächsischem Akzent, dass wir das Spiel heute leider nicht sehen würden, und führte uns mit seinem Trupp zurück zur U-Bahn-Station. Dort warteten sie am Gleis sogar auf den einfahrenden Zug und darauf, dass wir in Richtung Alex zurückfuhren. „Hier regiert die SGD!“, schallte es uns hinterher. An jenem Tag verfolgten wir unser Heimspiel nervös am Radio, rannten aber nach dem 1 : 0 jubelnd durch die Straßen des Neubauviertels und brüllten: „Hier regiert der BFC!“

Bei Spielen gegen Dynamo Dresden habe ich danach meinen Schal immer tief unter der Jacke vergraben und erst wieder angelegt, wenn ich im sichereren Block, bei den Jungs wie Berser, Schuft und Vegas, angelangt war. Dort schrie auch ich dann voller Inbrunst in Richtung der hässlichen Sachsen: „Wir ham Bananen und ihr nicht!“ – und viele andere Gemeinheiten.

Auf dem Weg vom S-Bahnhof Köpenick zum Union-Stadion begegnen wir vielen Polizisten, aber keinem einzigen Dresdner. Zudem sind viel mehr Fans, als ich es gewohnt bin, unterwegs. Ein paar Piepel in unserem Alter singen: „Wir sind Berliner Jungen und bilden uns was ein, es kann nicht jedes Arschloch ein Groß-Berliner sein.“ ‚Der Spruch könnte auch von uns sein‘, denke ich. Wahrscheinlich ist es einfach nur Zufall, zu welchem Verein man von seinem Vater erstmals mitgeschleppt wird und dem man danach die Treue hält.

Die Alte Försterei ist knüppeldick mit 20.000 heißblütigen Menschen gefüllt. Es riecht nach filterlosen Caro-Zigaretten, verkohlten Rostbratwürsten, fauligem Holz, nach Bier, Pisse, Modder und Schweiß. Die Aufgänge sind vollgestopft mit langhaarigen Peacern in Shellparkas oder schwarzen Thälmannjoppen und Kunden in echten Jeansjacken mit Union- und Hertha-Aufnähern. Viele tragen zwei Meter lange rot-weiße Schals um den Hals oder schwenken selbst gebastelte Fahnen.

Mit entschlossenem Gesichtsausdruck betreten sie ihr Stadion und warten auf den Anpfiff. Als ich unsere Tribüne – mit den porösen Betontreppen, Wellenbrechern und dem hohem Stahlzaun vor dem Spielfeld – erreicht habe, schnellt eine Faust von rechts in Richtung meines Kinns. In dieser Faust steckt ein goldfarbenleuchtendes Bier und Svensen brüllt: „Na Befie, willst wohl mal ehrlichen Fußball sehen?“

Ich schaue mich um und stelle beruhigt fest, dass den Satz nur Billy, Rambow und Berti gehört haben, die nichts gegen mich haben und denen die „Unaussprechlichen“ heute am Arsch vorbei gehen. Auch weil sie amtlich vorgeglüht haben.

Andi passt heute auf mich auf und ruft: „Ey Scheppi. Hipp, hopp, rinn in‘ Kopp.“ Auf der Gegengerade singen sie Union-Lieder oder schreien einfach nur: „Eisern Union!“ Mutter, Vater, Kind und auch die alten Suffnasen. Das Spiel beginnt.

Die Stimmung im maroden, nicht überdachten Stadion kocht sofort über und auch die schwarz-gelb gekleideten Dresden-Fans melden sich nun zu Wort. Sofort stimmen die Unioner ein Lied an: „Ihr seid Sachsen, asoziale Sachsen, ihr schlaft unter Brücken, oder in der Bahnhofsmission.“

Ich bin hier umgeben von Pennern mit Kämmen in der Arschtasche, graugesichtigen Rauchern, die braune Auswürfe in die Gegend aulen und proletarischen Schwerst-Alkoholikern mit Schnauzbärten – und frage mich, wo die wohl alle die Nacht verbracht haben. Auch ein paar Glatzköpfe mit bösem Blick und drei Punker befinden sich ganz in meiner Nähe – aber eben auch „normale“ Jungs, wie Billy und sein Trupp. Die bunte Meute scheint eine bedingungslose Fußballleidenschaft zu einen.

Billy fragt mich nach 20 Minuten: „Mark, wenn wir jemals gegen Borussia Dortmund spielen, kommst du dann mit?“ Ich nicke hastig, weil ich längst weiß, dass dies sein Lieblingsverein im Westen ist, aber auch, dass es niemals dazu kommen wird.

Dann fällt das 0 : 1 durch Minge und in der zweiten Halbzeit das 0 : 2 durch Kirsten.

Was den Unioner, im Angesicht des Ausscheidens aus dem FDGB-Pokal, vom BFCer unterscheidet, ist die Tatsache, dass viele nun: „Siehste, Schiebung!“, seufzen. Nur Billy kreischt eisern: „Dann gewinnen wir eben hoch bei den Scheiß Sachsen“. Zumindest gelingt Sträßer noch der Ehrentreffer, aber mit einem 1 : 2 ist im Rückspiel nichts mehr zu reißen.

Nach dem Abpfiff verliere ich im Chaos die Jungs aus den Augen, lerne aber Toni kennen – eine blonde Traumfrau in rotweiß. Auch sie hat ihre Leute verloren und begleitet mich quatschend zur S-Bahn. Auf dem Bahnsteig nimmt sie mich in den Arm, zieht meinen Kopf zu sich heran und küsst mich mit ganz viel Zunge. Ich habe ihr meine Herkunft nicht verraten. Erstes Unionspiel. Erste Unionerin. Gefühle.

Am Mittwoch, den 7. Mai 1986, gebe ich den gefälschten Entschuldigungszettel von Andi bei Lehrer Blase ab. Das schier aussichtslose Rückspiel bei der SG Dynamo Dresden steht an und da muss er natürlich dabei sein.

Was soll ich berichten? Ich muss mir ab Donnerstag – wahrscheinlich bis an mein Lebensende – die legendären Geschichten anhören: von der krassen Zugfahrt mit 2.000 Berlinern; dem Backenfutter für die Trapos; dem heldenhaften Marsch zum Stadion, den der FCU regiert hat; dem unerwartet leeren Rudolf-Harbig-Stadion mit lediglich 12.000 Zuschauern, weil den Sachsen bereits klar war, dass sie im Finale stehen; dem gehaltenen Elfer von Potti Matthies nach nur fünf Minuten; dem 2 : 1 für Dynamo zur Halbzeit (durch Döschner, Sammer und ein Eigentor von Dörner); dem aussichtslosen 3 : 1 für die schwarz-gelbe Pest (wieder Döschner). Der unfassbaren Aufholjagd mit Toren von Sträßer, Probst und dem 3 : 4 von dem dadurch unsterblich gewordenen René Unglaube; dem Pfosten- und Lattenknaller durch Dresden in den letzten Minuten; dem ungläubigen Staunen über den Abpfiff durch Schiri Prokop. Und von der alkoholkomatösen Rückreise (mit Billy, der zunächst aufs Gleis fällt und sich dabei fast das Bein bricht, dann aber im Zug im Gepäcknetz liegend weiterfeiert), in der Gewissheit, dass auch die verhassten Bffzen gegen Lok Leipzig durch ein 1 : 3 ausgeschieden waren. All das werde ich niemals vergessen.

Am 30. Mai 1986 schließe ich den Alfclub um 21 Uhr für die Unioner auf. Diesmal sind mit Haue und Lehmi noch zwei weitere Freaks mit dabei. Morgen spielt ihr Team seit 1968 erstmals wieder im FDGB-Pokalfinale – diesmal im „Stadion der Weltjugend“. Ein Jahrhundert-Ereignis für alle Eisernen.

Besonders Billy haut sich in seiner Euphorie so dermaßen einen rein, dass er mich gegen 2 Uhr fragt (ich kann sein Geseiere kaum noch verstehen), wo er pennen kann. Er legt sich mit einer Decke auf die breiten Heizungsrohre, die etwa zwei Meter über dem Boden aus der Wand kommen. Sein letzter artikulierter Wille ist: „3,0 Promille!“ Seine Jungs brüllen derweil diesen „Sachsen-in-der-Bahnhofsmission-Song“. Die wollen ja auch hier nächtigen und ich denke kurz darüber nach, wie sich das Lied wohl mit „Unionern-in-der-Alfclub-Mission“ anhören würde.

Dann spielen sie weiter Skat. „18, 20, Zwo, Null.“ Genau in diesem Moment kracht Billy lautstark mit der Fresse direkt auf die Tischkante. Haue lacht sich schlapp und ruft „Eisern Union!“, doch sein Freund bleibt bewusstlos auf der mit Kippen übersäten Auslegware liegen. Ich renne nach oben und rufe einen Krankenwagen.

Den Rest kenne ich nur vom Hörensagen: Nachdem Billy auf Höhe des Leninplatzes aus dem Koma erwacht ist, hatte er an einer Ampel den weißen Barkas mit den roten Streifen von innen geöffnet, war hinausgesprungen, weggerannt und schlief dann im Volkspark Friedrichshain bei Nieselregen und kühlen Temperaturen seinen Rausch aus. Mit noch immer 3/8 im Turm, einem auf Medizinball-Größe angeschwollenen Gesicht und verknackstem Fuß humpelte er gegen 14 Uhr zum Stadion in Mitte, genehmigte sich ein paar Pils und etliche Rachenputzer, bevor er sich in den Reihen seiner ihn hochziehenden Jungs („Quasimodo von Köpenick“) die so heiß ersehnte Partie anschaute.

Ich sitze mit meinem Vater, wie bei jedem Pokalfinale hat er Karten über Vitamin B abgestaubt, auf der Tribüne und versuche in den rot-weißen Scharen Billy zu entdecken. Ich mache mir echt Sorgen um den Kerl und ringe mir insgeheim das Versprechen ab, ihn nach Dortmund zu begleiten (und wieder zurück), falls es jemals dazu kommen sollte. ‚Zusammen mit Toni‘, ist mein zweiter Gedanke.

Im Westfalenstadion werden sie dann sicherlich gewinnen, denn heute gibt es eine knappe Niederlage (1 : 5) gegen Lokomotive Leipzig.

![]()

Genosse Gehorsam

Ein Wort, welches unsere Stabi-Lehrerin Frisch ständig benutzt, ist das antiquierte „gehorsam“. Kaum eine Stunde vergeht, wo wir nicht angehalten werden, endlich – verdammt nochmal – gehorsam zu sein. Torsten nennen meine Freunde seit einiger Zeit „Genosse Gehorsam“. Das trifft es allerdings nicht. Oft beobachte ich aus den Augenwinkeln, wie er auf dem Hof schüchtern in die Reihen der entscheidenden Leute schaut und sich augenscheinlich wünscht, derjenige zu sein, der den nächsten Brüller raushaut. Bei ihm zu Hause herrscht nämlich Zucht und Ordnung. Im Prinzip hat er dauerhaften Stubenarrest. Niemals darf er abends noch runter, stets wird er durch den grellen Pfiff seines Arschloch-Vaters um 18 Uhr nach oben zitiert. Selbst sein Schatten ist dann innerhalb weniger Sekunden im Hauseingang verschwunden. Manchmal frage ich mich, wie viele Tage er schon unglücklich in seinem Zimmer herumlungern musste.

In der großen Mittagspause am 12. Juni 1986 stehen wir in der Raucherecke. Tessi bietet mir lässig eine Kippe an. Wie gewohnt, hat er seine Cabinet-Zigaretten in eine Camel-Schachtel umgefüllt und wieder einmal wundere ich mich, dass die gelbe Schachtel noch immer wie neu aussieht. Warum tut er eigentlich vor uns so, als ob er Westzigaretten rauchen würde? Das ist doch albern. Wir stellen uns zu Andi, Bergi und Bommel, paffen gemeinsam dicke Rauchschwaden in die Luft und schauen hinüber zu Lars. Der steht allein, etwa zehn Meter entfernt, am Zaun und kaut mürrisch auf einer mitgebrachten Stulle herum.

Nein, er ist kein besonders großer Streber (ich habe bessere Noten), ist weder zu dick noch zu klein (Tessi ist eine Tonne und Bommel ein Zwerg), aber Lars hat sich vor dre...