![]()

Das Elternnetz – Ein Modell

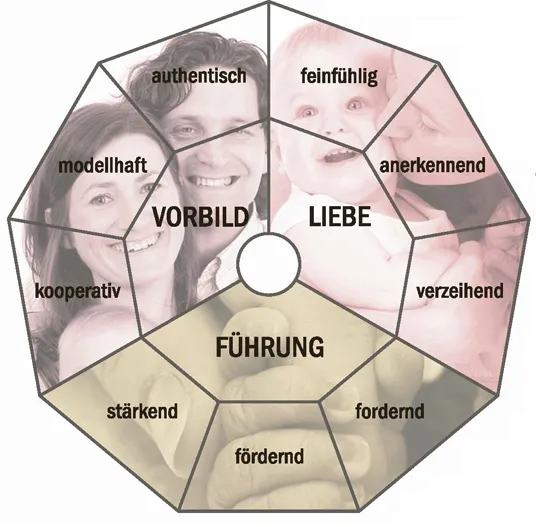

Wie erreichen Eltern mit einem rebellierenden Kind ein auskömmliches Miteinander und wie können sie Brücken bauen zwischen ihren eigenen Motiven, Wünschen und Zielen und denen des Kindes? Indem sie ein Netz knüpfen, das die Kluft zwischen der Elternperspektive und der Kindperspektive überbrückt. Ein Netz, das ihr Kind auffangen kann, wenn es mit seinen inneren Widersprüchen kämpft und dabei immer wieder abstürzt. Dazu möchte ich Ihnen ein Denk- und Handlungsmodell vorstellen: Das Elternnetz. Es besteht aus den drei Dimensionen Vorbild, Liebe und Führung. Auf jeder Dimension werden drei konstruktive elterliche Qualitäten dargestellt. Das Elternnetz ist weder ein Patentrezept gegen Ungehorsam, noch eine Garantie für Konfliktfreiheit, doch es ist die Basis für eine lebendige und tragfähige Eltern-Kind-Beziehung.

![]()

1. Vorbild

Dass Kinder sich vor allem in den ersten Lebensjahren in hohem Maße am Vorbild der Eltern orientieren, ist eine altbekannte und auch wissenschaftlich bestens belegte Erfahrungstatsache. Ich möchte im Folgenden drei elterliche Qualitäten besonders hervorheben, die Kindern die Orientierung am elterlichen Vorbild erleichtern: Authentizität, Modellhaftigkeit und Kooperation.

1.1 Authentisch: So bin ich

Authentizität ist eine wichtige Grundhaltung. Sie kann nur gewahrt werden, wenn Eltern ihr Erziehungshandeln an ihren eigenen Einsichten, Erfahrungen und Fähigkeiten ausrichten, anstatt an angelesenen oder sonstwie übernommenen Rezepten. Menschen in seelischer Not steht heute eine große Zahl psychotherapeutischer Angebote zur Verfügung und das ist gut so. Etwas anderes ist es aber, wenn Familie und Erziehung von Pädagogen und Eltern mehr und mehr als quasitherapeutische Zonen betrachtet werden, wo authentisches Verhalten ersetzt werden soll durch Psychotaktik und Psychotechnik. Dazu ein Beispiel:

In einem Beratungsgespräch erklärt der Vater von Anna (9) und Leon (13), dass sich die Konflikte mit Anna in unerträglicher Weise häufen. Ganz egal, was seine Frau und er ausprobieren, Anna lässt alle elterlichen Bemühungen um ein einvernehmliches Zusammenleben kühl an sich abperlen. Eigentlich, so erklärt der Vater, ist es offensichtlich, dass sich Anna ganz bewusst zum Ziel gesetzt hat, ihre Eltern zur Weißglut zu treiben. Die ganze Familie leidet darunter, auch ihr Bruder Leon, der sehr vernünftig ist, wendet sich immer mehr von ihr ab. Alle Versuche, Anna zur Änderung ihres Verhaltens zu bewegen, sind bisher gescheitert. Sie ignoriert Vereinbarungen, Konsequenzen bleiben völlig wirkungslos und den Versuch, sie einfühlsam zu verstehen, quittiert sie nur durch verstärkten „Terror“. Auf meine Frage, was er mit „einfühlsam verstehen“ meint, schildert der Vater folgende Situation:

„Jeden Abend gibt es Zoff, weil Anna nicht zum gemeinsamen Abendessen erscheint. Sie sitzt vor dem Fernseher in ihrem Zimmer und ignoriert jegliche Aufforderung. Wir verstehen ja, dass es Anna schwer fällt, wenn sie gerade etwas Spannendes im Fernsehen sieht, zu unterbrechen. Uns ist es aber wichtig, dass die Familie wenigstens einmal am Tag eine gemeinsame Mahlzeit einnimmt. Wir haben das Anna auch erklärt und sie hat zunächst sehr einsichtig gewirkt, ihr Verhalten aber nicht geändert. Nun haben wir in einem Vortrag gehört, dass wir es mal mit einer sog. Ich-Botschaft versuchen sollten. Doch weder »Ich wünsche mir, dass du jetzt zum Abendessen kommst« noch »Ich bin traurig, wenn wir nicht gemeinsam essen« noch irgendeine andere Formel war erfolgreich. Die Frage, warum sie immer so bockig ist, beantwortet sie nur mit Schulterzucken. Deshalb haben wir es mit einem Trick versucht, den wir in einem Eltern-Ratgeber gelesen haben: Dort hat gestanden, dass Warum-Fragen meist nicht ergiebig seien, besser wäre es, beispielsweise zu fragen »Könnte es sein, dass du mir zeigen willst, dass du tun kannst, was du willst?« Anna hat darauf aber nur geantwortet: »Du nervst!«. Wir können ja verstehen, dass Anna gerade in einer schwierigen Phase steckt, weil es in der Schule nicht so gut läuft. Auf die Frage: »Könnte es sein, dass du so bockig bist, weil du gerade Probleme in der Schule hast?« hat sie aber nur mit den Schultern gezuckt, zum Abendessen ist sie trotzdem nicht gekommen.

Daraufhin haben wir beschlossen, Anna einfach ihren Willen zu lassen, schließlich müssen Eltern ja die Autonomie des Kindes respektieren und das gemeinsame Abendessen ist ja auch nicht wichtiger als Annas Wohlbefinden. Das Problem ist nur, dass sie sich immer neue Gelegenheiten ausdenkt, um uns und ihren Bruder zu ärgern und dass sie dadurch Tag für Tag den Hausfrieden massiv stört und unsere Geduld allmählich völlig überstrapaziert. Ich versuche dann zwar dennoch, ruhig und liebevoll zu bleiben und Anna zu zeigen, dass ich sie auf ihrem schwierigen Weg ins Erwachsenenalter begleiten möchte und keineswegs der Tyrann bin, als den ich meinen eigenen Vater erlebt habe. Dennoch geht mir ab und zu der Gaul durch, dann werde ich laut, was ich aber sofort bereue. Ich sage dann: »Jetzt war ich sehr ungerecht, das tut mir leid. Ich hoffe, du verstehst, dass ich dich trotzdem mag, auch wenn du schwierig bist.« Ich habe aber den Eindruck, dass das an Annas Verhalten auch nichts ändert.“

Psychotaktische Floskeln sind nicht erfolgreich

Warum reagiert Anna auf die elterliche „Einfühlung“ nicht auf die erhoffte Weise? Dafür mag es vielfältige Gründe geben, die wir nicht kennen. Worauf es mir hier ankommt, ist folgendes zu zeigen: Der elterliche Versuch, es auf alle Fälle richtig zu machen und sich deshalb Verhaltensmuster anzueignen, die sich in psychotherapeutischem Kontext als erfolgreich erwiesen haben, erreicht ihre Tochter ganz offensichtlich nicht. Das liegt zum einen sicherlich daran, dass diese Instrumente in die Hand von Fachleuten gehören. So ist beispielsweise der gut gemeinte Satz »Ich bin traurig, wenn du nicht zum Abendessen kommst«8 zwar formal eine Ich-Botschaft, faktisch aber eine versteckte Du-Botschaft: »Du bist verantwortlich dafür, dass ich traurig bin.« Dass Anna diese Beschuldigung abwehren muss, liegt auf der Hand. Zum anderen verhindern solche psychotaktischen Floskeln, dass Anna ihre Eltern als authentisch erlebt. Das muss erklärt werden.

Ich-Bewusstsein

Damit sich ein Kind körperlich und geistig entwickeln kann, muss es bereits als Baby ab der zweiten Hälfte seines ersten Lebensjahres nach und nach die Erfahrung machen, dass es nicht mit seiner Umwelt identisch ist. Indem es lernt, Gegenstände zu greifen und auf ihre Beschaffenheit hin zu prüfen, legt es die Grundlagen für das Begreifen von Welt überhaupt. Lernt es dann, sich durch Robben und Krabbeln immer selbständiger von der Mutter wegzubewegen, dann erwirbt es durch die sog. Exploration die Basis für sein Ich-Bewusstsein. Im zweiten oder dritten Lebensjahr spricht es dann das erste Mal von sich mit seinem Namen und bald auch von „ich“ und „mein“. Die Entwicklung des Ich-Bewusstseins ist also zwingend an das Erlebnis eines „Nicht-Ichs“ gebunden. Auf der Ebene der sinnlichen Erfahrung (fühlen, schmecken, riechen etc.), wird dieses „Nicht-Ich“ repräsentiert durch die Gegenstände seiner Umwelt. Auf der Ebene der seelischen Erfahrung ist dies zuallererst das elterliche Du. Je authentischer das Kind dieses Du erleben kann, desto erfolgreicher kann es daran sein eigenes Ich formen. Eltern, die ihre wahren Gefühle, Motive, Wünsche und Absichten hinter angelernten Floskeln verbergen, können nicht als authentisches Du wahrgenommen werden. Auch wenn solche Floskeln als Tarn-Techniken benutzt werden, um das Kind vor vermeintlichen oder wirklichen „negativ“ gefärbten elterlichen Impulsen zu bewahren, so werden die stillen Botschaften dem Kind sehr wohl die wahrhaften elterlichen Gefühle verraten. Das Ergebnis ist Inkongruenz der verbalen und nichtverbalen Anteile im elterlichen Verhalten. Inkongruenz schadet der elterlichen Glaubwürdigkeit, denn sie erzeugt Irritation beim Kind. Die stille Botschaft »Ich will dir auf keinen Fall weh tun, deshalb versuche ich, meine momentane Empörung über dein Verhalten hinter einer Psycho-Floskel zu verbergen«, signalisiert dem Kind: »Ich habe nicht den Mut oder die Kraft, zu meinen Gefühlen zu stehen. Deshalb versuche ich, dich zu schonen«. So schützen sich Eltern zwar scheinbar vor ihren eigenen negativen Gefühlen, doch der Preis dafür ist hoch: Sie verlieren ihre Authentizität und das Kind lernt fatalerweise nebenbei, dass man „unerwünschte“ Gefühle durch geschickte Techniken kaschieren muss. Dass dies nicht bedeutet, dass Eltern alle spontanen Emotionen unkontrolliert am Kind abreagieren sollten, versteht sich von selbst. Wie so oft ist es eine Frage des Maßes, wann Selbstbeherrschung in Selbstverleugnung umzuschlagen droht.

Welche Schlüsse könnten Annas Eltern aus dieser Einsicht ziehen? Sie könnten erkennen, dass Anna wahrscheinlich mit einem dauernden inneren Konflikt kämpft. Mit ihren neun Jahren kann sie einerseits sehr wohl verstehen, dass sie durch ihr oppositionelles Verhalten nicht nur die Familie stark belastet, sondern auch sich selbst keinen Gefallen tut. Andererseits sucht sie den Konflikt mit den Eltern, denn sie braucht deren Widerstand. Indem sie sich trotzig und verstockt wie eine Dreijährige verhält, sendet sie ein Signal:

»Wenn ihr eure wahren Gefühle hinter angelernten Floskeln verbergt, dann spüre ich kein Du, an dem ich mich reiben, mich orientieren und an dem ich wachsen kann. Was ich brauche, sind starke Eltern, damit ich mich in der Familie geborgen fühle. Zwar reagiert ihr auf meine Versuche, eure Stärke zu provozieren, für mich sichtbar ärgerlich. Aber ihr verbergt euren Ärger hinter scheinbar einfühlsamen Reden. Wenn ihr mich beispielsweise zum Essen ruft, dann probiere ich aus, was geschieht, wenn ich nicht komme. Es geschieht aber zunächst nichts. Komme ich dann irgendwann doch, dann schaut ihr mich nur vorwurfsvoll an. Komme ich gar nicht, dann stellt ihr mir irgendwann ganz freundlich so eine blöde Frage: >Könnte es sein, dass du mir zeigen willst, dass du tun kannst, was du willst?< Dabei merke ich genau, dass ihr eigentlich wütend auf mich seid und mich am liebsten auf den Mond schießen würdet. Ich fühle mich dann so gar nicht sicher und von euch verstanden.«

Willensbildung

Das bedeutet nun nicht, dass sich Anna ihren Vater als Haustyrannen wünscht. Natürlich möchte sie bei der Gestaltung des Tagesablaufs in der Familie dort ein Wörtchen mitreden, wo sie unmittelbar betroffen ist, das ist ihr gutes Recht. Macht sie jedoch immer wieder die Erfahrung, dass sie Rituale und Absprachen durch ihre Bockigkeit einfach aushebeln kann, dann erlebt sie genau das Gegenteil von »ich kann tun, was ich will«, dann erlebt sie: »Mein Wille kann sich gar nicht ausbilden, weil ich mit meinen Versuchen, mich zu behaupten, immer offene Türen einrenne.«

Eltern, die sich wie Watte verhalten – aus Angst, ihrem Kind (und sich selbst) wehzutun oder gegen geltende Erziehungsnormen zu verstoßen – anstatt begründete Ansprüche und Positionen nachdrücklich zu vertreten, helfen ihrem Kind nicht dabei, die Wertvorstellungen der kulturellen Umgebung zu verinnerlichen9. In der Folge bleibt auch das kindliche Ich schwach und den Impulsen des Es hilflos ausgeliefert. Nach außen sieht das dann aus wie ausgeprägter Eigensinn und Launenhaftigkeit. Im Inneren des Kindes finden wir aber Hilflosigkeit und im Extremfall Verzweiflung.

Kongruenz

Authentizität können wir noch unter einem weiteren Aspekt betrachten, nämlich der Kongruenz zwischen Haltung und Handlung (vgl. Heigl, 2015). Dazu ein Beispiel: In einer Elterngruppe klagen zwei Mütter darüber, dass ihre Mahnungen und Anweisungen bei ihren Söhnen (Marco, 4 und Sebastian, 7) ungehört verhallen. Zwar sind beide Fälle verschieden, dennoch schlage ich beiden Müttern vor, ein Smiley-Belohnungssystem auszuprobieren, wie es viele Psychologen und Pädagogen heute empfehlen.

Beide Mütter sind zunächst etwas skeptisch, wollen es aber versuchen. Nach 14 Tagen berichten sie von völlig unterschiedlichen Ergebnissen. Bei Marco hat das wunderbar funktioniert, endlich kann seine Mutter auch mal ein paar Minuten in Ruhe telefonieren, ohne dass ihr Sohn „Terror macht“. Ganz anderes berichtet Sebastians Mutter: „Wie ich schon befürchtet habe, ist Sebastian schon am zweiten Tag völlig ausgerastet, als er keinen Punkt gekriegt hat. Er hat sein Blatt (auf dem die Smiley-Punkte aufgeklebt werden sollten) von der Wand gerissen, hat es zerrissen und ist darauf herumgetrampelt. Prompt hatten wir natürlich wieder so eine Szene, die wir mit Ihrem Belohnungssystem ja gerade vermeiden wollten. Eigentlich hätte ich es mir ja denken können, schließlich kenne ich ja seinen Jähzorn, den hat er von seinem Vater ...“.

Dieses Beispiel kann uns zeigen, wie gutgemeinte elterliche Versuche scheitern, wenn elterliches Handeln nicht mit ihrer Erwartungshaltung übereinstimmt. Kinder haben ein feines Gespür dafür, ob Eltern hinter dem stehen, was sie sagen und tun. Folgen Eltern ohne innere Überzeugung bloß einem fremden Rat, dann spürt das Kind keine Authentizität. Die muss es aber erleben, wenn es sich am ...