![]()

Leitsymptome

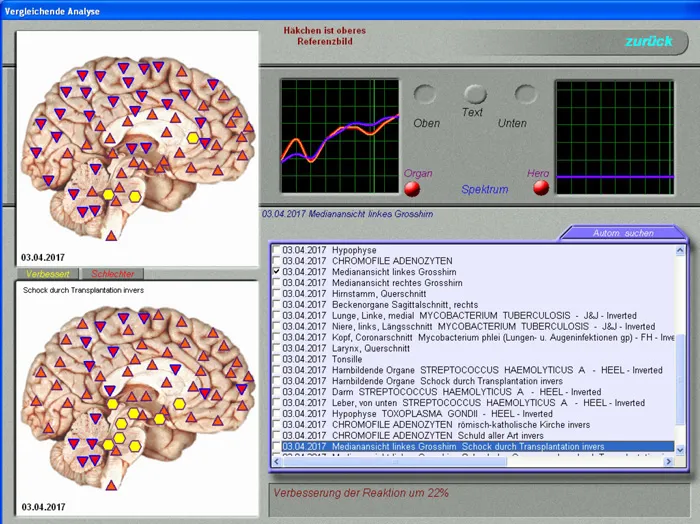

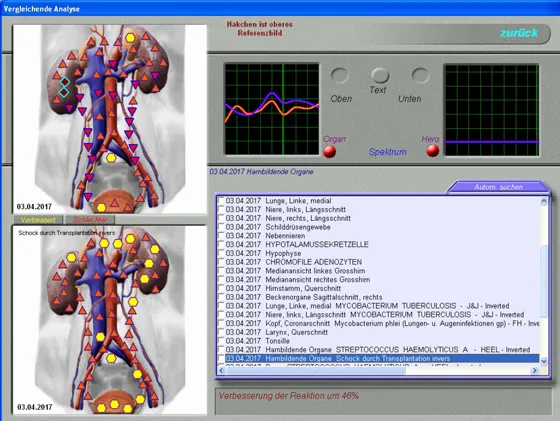

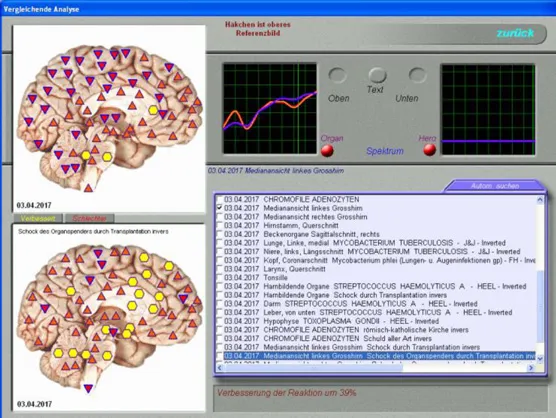

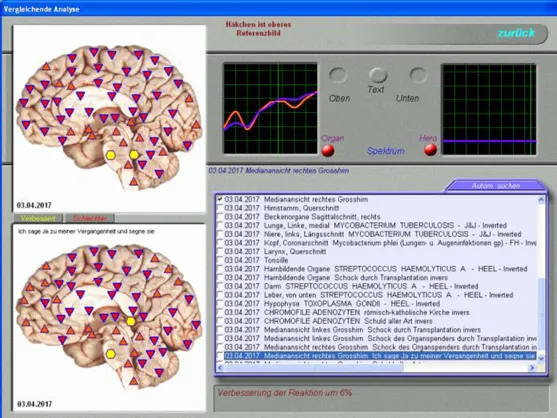

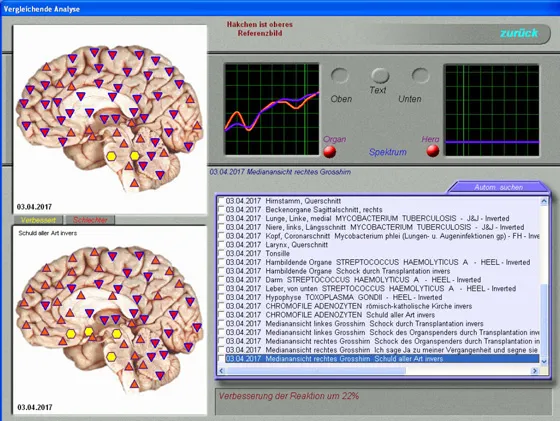

In den folgenden Fallbeispielen finden sich zahlreiche Abbildungen der nichtlinearen Systemanalyse. Angezeigt werden immer zwei Bilder, das oberen zeigt den Ausgangsbefund, das untere den Befund nach Invertierung eines Einflussfaktors, z.B. Elektrosmog. Eine Invertierung ist an sich noch keine Therapie, sondern dient nur zur diagnostischen Eingrenzung. Sie untersucht, ob sich der energetische Befund eines Organsystems verändert, sobald man einen Kausalfaktor aus der Betrachtung herausnimmt, z.B. einen Candida albicans als Kausalfaktor im Darm. Verbessert sich der energetische Befund bei nochmaliger NLS-Analyse durch Invertierung, so zeigt dies, dass dieser Kausalfaktor entsprechend verantwortlich zu machen ist für die schlechte energetische Ausstattung des jeweiligen Organs. Bleibt der Befund hingegen gleich oder verschlechtert sich gar, so bedeutet dies, der der angenommene Kausalfaktor keine Rolle spielt bzw. dass die Anfrage an das NLS-Analysesystem falsch formuliert ist. Durch Invertierung lassen sich viele Kausalfaktoren schnell und unkompliziert prüfen: Mikroorganismen wie Bakterien, Pilze, Protozoen oder Viren, allergene Substanzen, Nahrungsmittel, aber auch Medikamente, die dem Patienten testweise zugegeben oder auch weggenommen werden. Auf diese Weise lässt sich effizient prüfen, ob ein bereits gegebenes Medikament Nutzen bringt oder eher schadet. Gleichermaßen lässt sich evaluieren, was ein neu gegebenes Medikament entsprechend am Organsystem energetisch verändern würde.

Die Klassifikation geschieht durch farbliche Markierungen, entsprechend den Schulnoten, 1 ist die beste Note, 6 die schlechteste (helle Vielecke die Note 1, helle Kreise die Note 2, nach oben gerichtete Dreiecke die Note 3, nach unten gerichtete Dreiecke sind die Note 4, dunkle Rauten sind die Note 5, schwarze Vierecke sind die Note 6).

![]()

Transplantatabstoßung

Anamnese: Wassiliki D., weiblich, 48 Jahre, Nierenversagen vor 18 Jahren, daraufhin Nierentransplantation rechts. Seit 3 Monaten vermehrt Eiweiß im Urin. Der Eiweißverlust zeigt an, dass die Niere ihre Funktion einstellt und die Gefahr einer Abstoßung besteht.

Aurachirurgie:

Abb. 1: Medianansicht linkes Großhirn, Eingabe von „Schock durch Transplantation invers“, Verbesserung der Reaktion um 22%. Ganz offensichtlich besteht noch eine erhebliche energetisch-informatorische Belastung auf dem Gehirn des Organempfängers, ausgelöst durch den Transplantationsvorgang.

Abb. 2: Harnbildende Organe, Eingabe von „Schock durch Transplantation invers“, Verbesserung der Reaktion um 46%, deutlich erkennbar auf der rechten, seinerzeit transplantierten Niere. Der Schock findet sich somit nicht nur auf dem Gehirn der Patientin, sondern auch lokoregional.

Abb. 3: Medianansicht linkes Großhirn, Eingabe von „Schock des Organspenders durch Transplantation invers“, Verbesserung der Reaktion um 39%.

Abb.4: Mediansicht rechtes Großhirn, Eingabe von „Ich sage Ja zu meiner Vergangenheit und segne sie“, Verbesserung der Reaktion um 6%.

Abb. 5: Mediansicht rechtes Großhirn, Eingabe von „Schuld aller Art invers“, Verbesserung der Reaktion um 22%.

Bewertung: Bei der Patientin findet sich eine energetische Belastung, die von der Transplantation der Niere vor 18 Jahren herrührt. Entsprechende Muster zeigen sich in der NLS-Analyse an mehreren Stellen, sowohl im Bereich des Großhirns als auch des Urogenitaltrakts der Patientin. Beeindruckend ist die Tatsache, dass die Belastungen nicht etwa nur aus dem Schock für die Empfängerin herrühren, sondern dass sich offensichtlich auch Belastungen vom Spender über das transplantierte Organ auf die Patientin übertragen haben und dort persistieren. Insofern liegt der Verdacht nahe, dass der Spender zum Zeitpunkt der Explantation einen Schock erlitten hat, was die viel diskutierte Frage aufwirft, wie „tot“ der Spender zum Zeitpunkt der ärztlichen Todeszeitbestimmung tatsächlich war. Im Sinne der Aurachirurgie besitzt die übertragene Niere ein eigenständiges Bewusstsein, das die seelische Belastung des Explantierten abbildet und auf den Organempfänger übertragen wird. Das bedeutet, dass nicht, wie von der modernen Hirnforschung postuliert, einzig das Gehirn der Träger des Bewusstseins ist, sondern dass sich Bewusstsein in allen Organen und Zellstrukturen findet. Hans Stolp1 weist darauf hin, dass es bei zu explantierenden und als hirntot diagnostizierten Menschen in 75% der Fälle zu spontanen Abwehrbewegungen mit Armen und Beinen kommt (sog. Lazarus2-Reflex, der vom den Todeszeitpunkt festlegenden Neurologen als rein peripherer und damit auf Rückenmarksebene verschalteter unwillkürlicher Reflexbogen beschrieben wird) und dass Blutdruck und Herzfrequenz ansteigen, weshalb dem Spender während der Operation Muskelrelaxantien verabreicht werden. Über die Verabreichung einer Narkose bei der Entnahme von Organen wird unterschiedlich gedacht. In den Richtlinien der Deutschen Stiftung für Organtransplantation (DSO, koordiniert und leitet sämtliche Organspenden in Deutschland) steht, dass eine Narkose nicht nötig ist, dass es aber sinnvoll sei, den Organspender zu relaxieren und dem Anstieg von Blutdruck und Herzfrequenz vorzubeugen. Während in Deutschland und in den Niederlanden keine Schmerzmedikation im Standard durchgeführt wird, ist eine solche in der Schweiz üblich.

Das Ziel der aurachirurgischen Behandlung besteht in der Reduktion der karmischen Belastungen, um dadurch die Sekretionsleistung der Niere zu steigern und den Eiweißverlust zu reduzieren. Die Auflösung von Schuld aller Art bietet nach den vorliegenden Analyseergebnissen die größten Erfolgsaussichten.

![]()

Platzende Gefäße

Anamnese: Sieglinde G., 64 Jahre alt, erleidet im Jahre 2006 ein Aneurysma3 dissecans der Bauchaorta. Nur knapp entrinnt sie dem Tod, durch eine Notoperation kann sie gerettet werden. Ein Jahr später kommt es zu einem Aneurysma dissecans der Brustaorta, was wiederum notfallmäßig operiert wird. Wiederum ein Jahr später werden im Rahmen einer Herzkatheteruntersuchung multiple Aneurysmen im Bereich der Coronargefäße diagnostiziert, weswegen sie insgesamt drei Bypässe operativ eingesetzt bekommt. Als Spätfolge des Bauchaortenaneurysmas kommt es zu einer Minderdurchblutung der linken Niere, die als Schrumpfniere schließlich operativ entfernt wird. Postoperativ entsteht eine bakterielle Infektion im Bauchraum, es kommt zu einer Peritonitis mit einem Platzbauch, im Rahmen der sekundären Wundheilung bleibt ein großer Bauchwandbruch von ca. 20 cm Länge im Bereich des linken Unterbauchs bestehen, der bis heute massive Beschwerden macht. Zwar trägt die Patientin ein Bruchband um den Bauch, allerdings kommt sie nach eigenen Angaben damit nur schlecht zurecht. Im weiteren Verlauf kommt es zu Aneurysmenbildungen im Bereich beider Aa. iliacae, die ebenfalls operativ durch künstliche Arterien ersetzt werden. Nach Angabe der Patientin spaltet sich eine Arterie sofort auf, sobald man dort eine Nadel setzt. Das sei ihr passiert, als sie im Rahmen der Niereninsuffizienz eine temporäre Dialysehandlung bekam und man versuchte, eine Kanüle in die Armarterie zu setzen. Diese habe sich sofort entsprechend gespalten und sei damit als Zugangsweg nicht mehr zu verwenden gewesen. Die Neigung zur Aneurysmenbildung b...