![]()

![]()

„Die Aufgabe der Umgebung ist nicht,

das Kind zu formen, sondern ihm zu erlauben,

sich zu offenbaren.“

Maria Montessori

„Leben wir nicht in einem freien Land?

Darf man nicht gehen, wie man möchte?“

Pippi Langstrumpf

„Du musst die Dinge mit dem Auge

in deinem Herzen ansehen,

nicht mit dem Auge in deinem Kopf“

Lame Deer, Sioux

Weht der Wind besonders stark, kommt einem die gefühlte Temperatur fast eisig vor. Müsste man die gefühlte Temperatur des Bildungssystems auf einem Thermometer angeben, würde man tief im Minusbereich landen: Turbo-Abi, das verschulte Bachelor- und Master-Studiensystem, Leistungsdruck und Zukunftsangst. Eltern verzagen, wenn ihre Kinder es nicht aufs Gymnasium schaffen. Grundschüler bekommen schon bei einer „3“ Hausarrest. Mobbing und Gewalt in der Schule, Gesundheitsprobleme bei Lehrern und Schülern sind nur einige Aspekte, die belegen, dass der Wind zunimmt.

Wir lernen im Kühlschrank. Da fühlt sich niemand wohl.

Es ist an der Zeit, den Kühlschrank abzutauen, den Stecker zu ziehen, Emotionen und damit Wärme hineinzulassen. Das Bildungssystem muss auftauen, damit es eines Tages heißt: Stell dir vor, es ist Schule, und alle freuen sich drauf.

Natürlich gibt es ein paar Musterschulen, die Preise gewinnen und die zeigen, dass es auch anders geht. Aber man kann sie nicht 1 zu 1 kopieren. Copy and paste im Bildungssystem, das geht nicht und wäre auch nicht sinnvoll.

Was aber geht: Das Bildungssystem muss sich davon verabschieden, die Lehrer für alles verantwortlich zu machen. Zwar kommt es auf die Lehrer an – das ergab nicht zuletzt die Hattie-Studie – aber als Einzelkämpfer können sie nur punktuell etwas bewirken, und der Kraftaufwand, den sie zu diesem Zweck betreiben müssen, spottet jeder Beschreibung.

Kennen Sie TIMSS, PISA, KESS, IGLU und DESI? Es sind nicht die neuen Schüler der Klasse 7b. Das sind einige der sich häufenden Schulstudien, die vorgeben, die Qualität von Schule und Lernen zu messen. Wenn überhaupt, kommen Emotionen in diesen Studien nur ganz am Rande vor, wenn es zum Beispiel um Wohlbefinden geht. Obwohl man heute weiß, welche Bedeutung Emotionen für Lernprozesse haben – das wird einfach ignoriert. Nach wie vor experimentiert man an den anderen Aspekten des Lernens herum, nimmt hier und da Veränderungen vor, bleibt aber letztlich ergebnislos.

Wenn Emotionen schon in den genannten Studien keine ihnen entsprechende Bedeutung bekommen – vielleicht finden sie sich in den Bildungsplänen der Kindergärten, den Schulgesetzen oder der pädagogischen Fachliteratur? Fehlanzeige. Sucht man zum Beispiel nach dem Begriff „Freude“ oder „Lernfreude“, stellt man fest: Freude hat offensichtlich in der Schule nichts verloren.

Dies war nicht immer so. Vor bald 100 Jahren nahm die Definition von „Freude“ im „Lexikon der Pädagogik“ zwei Spalten ein. Vor ungefähr 50 Jahren war es noch eine Spalte, aber wenige Jahre später tauchte dieser Begriff dort nicht mehr auf. Dies gilt übrigens auch für die Begriffe „Schulfreude“ und „Lernfreude“. Andere Begriffe, die mit dem Wort Schule beginnen, sind zahlreich vorhanden: Schulneurose, Schulordnung, Schulgebet, Schulmanager, Schuljahr, Schulparkplatz und Schulseuchenerlass. Selbst bei Wikipedia fahndet man vergeblich nach „Schulfreude“ und „Lernfreude“, beides wird als „Tippfehler“ abgetan, man findet aber Vorschläge für ähnliche Begriffe: „Schulfreunde“ und „Lebensfreude“. Da kann der Eindruck enstehen, das Internet sei schlauer als so mancher Lernexperte.

Was uns wichtig ist und zusteht, das verankern wir in Gesetzen – gerade wir Deutschen. Ein Blick in die aktuellen Schulgesetze ernüchtert jedoch ebenso wie der Blick in die Fachliteratur. Die Begriffe „Freude“, „Lernfreude“ oder „Emotionen“ finden sich weder im Bayerischen Schulgesetz noch im Hamburger, Hessischen, Niedersächsischen, Thüringischen oder Brandenburgischen Schulgesetz. Keine Einträge. Lediglich im Berliner Schulgesetz und im Schulgesetz von NRW gibt es Passagen, die sich auf „Freude an der Bewegung und am gemeinsamen Sporttreiben“ und „Freude am Leben und Lernen“ beziehen.

Und in den Kindergärten? Da spielen Emotionen durchaus eine Rolle – in den Bildungsplänen der Länder wie in der Fachliteratur. Wieder einmal kann die Schule von der Frühpädagogik lernen.

Werfen wir noch einen Blick auf die Fachliteratur zum Thema Unterricht. Das Thema „Emotionen“ kommt darin allenfalls in Bezug auf das lernförderliche Klassenklima vor. Erläuterungen, welche Bedeutung Emotionen im Lernprozess haben, sucht man vergeblich. Die bekannten zehn Merkmale guten Unterrichts, die der Didaktik-Papst Hilbert Meyer in seinem Buch „Was ist guter Unterricht?“ formuliert, schließen Emotionen zwar ein, messen ihnen aber keine besondere Bedeutung bei. Inzwischen sind übrigens immer mehr Wissenschaftler der Ansicht, dass Emotionen in der Unterrichtsforschung dringend mehr Aufmerksamkeit finden sollten, da es im Prinzip keine menschliche Tätigkeit gibt, die nicht von Emotionen begleitet oder sogar gesteuert wird. Schule ist also ohne Emotionen nicht möglich.

Wo liegt das Problem? Bislang wurden Bildung und Emotionen als Gegensatzpaar betrachtet. Die Berliner Professorin Wiltrud Giesecke fasste das in einem Vortrag etwa so zusammen: Bildung diente der Vernunft, war dazu da, unsere Triebe zu bändigen und unsere Emotionen zu beruhigen. Bildung ist etwas rein Intellektuelles, das sich nur an Inhalten orientiert und auf Emotionen verzichten kann. Emotionen wurden und werden auch heute noch häufig mit Irrationalität gleichgesetzt.

Ein weiterer Aspekt des Problems ist die überkommene Geschlechtertrennung. Immer noch wird dem Mann der kontrollierte und rationale Verstand zugeordnet, der Frau die irrationale Emotion. Seit mehr als 200 Jahren prägt diese Sicht unsere Gesellschaft und das Bildungssystem. Über viele Generationen hinweg bestimmt die negative Tradition, nicht über Emotionen zu sprechen, unser Handeln. Ob Trauer, Wut oder Glücksgefühle – besser, man breitet den Mantel des Schweigens darüber aus.

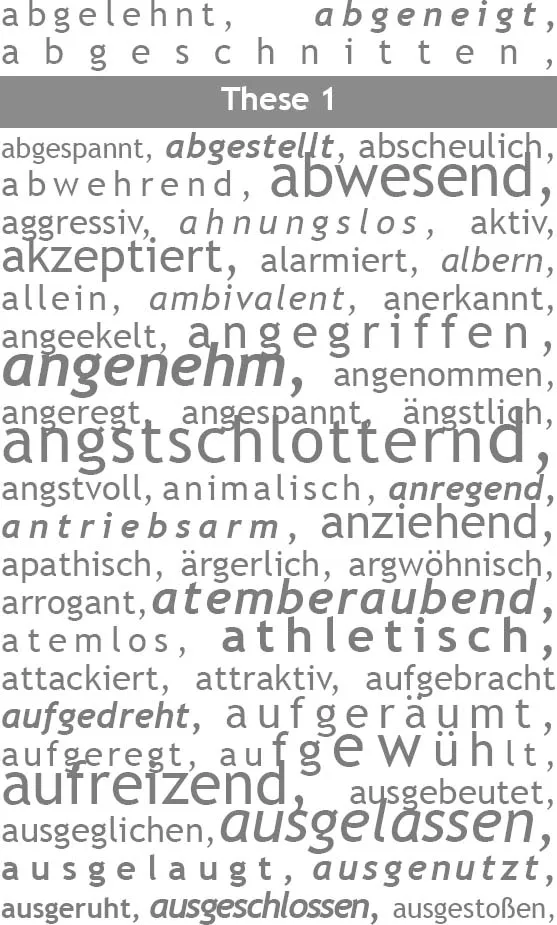

Wer nie erlebt hat, dass Emotionen etwas Menschliches und Mitteilenswertes sind, ist sich seiner eigenen Gefühle unsicher und kann nur schwer über sie sprechen. Kinder übernehmen diese Unsicherheit von ihren Eltern, und so verkümmerte der emotionale Wortschatz über Generationen hinweg. Die Emotionen führen ein Dasein im Untergrund, sie werden nicht benannt, obwohl jeder Mensch sie hat und spürt, die angenehmen wie die unangenehmen. Es ist an der Zeit, sie aus dem Schattendasein zu befreien.

Wohlfühlen – klingt das nicht nach Harmoniesucht und Kitsch, nach Kaffeekränzchen und Wellnesstempel? Was wird uns nicht alles unter diesem Schlagwort angepriesen! Zwar zielt die Werbung auf unsere Portemonnaies, aber sie funktioniert nur, weil ein eklatanter Mangel an guten Gefühlen herrscht. Konsum soll diesen Mangel beheben. Kurzfristig mag das klappen, langfristig eher nicht.

Und in der Schule, im Bildungssystem? Ginge es um Wohlbefinden, gäbe es keine „Schulpflicht“ mehr, sondern die „Schullust“, den sorgenfreien Schulbesuch aller Beteiligten.

Was steht in Schulprogrammen und -leitbildern zum Thema „Wohlfühlen“? Gar nichts. Es gibt sogar Schulleitungen, die behaupten, die Schule dürfe keine Wohlfühlschule werden. Fataler kann man keine Schule führen.

Ein Blick in die Kriterien von Schulqualität zeigt, dass in einigen Bundesländern zwar „Zufriedenheit“ und „die Verbesserung der Lernatmosphäre“ als Qualitätsziele formuliert sind, aber Kriterien zu emotionaler Qualität im Bereich des Lernens finden sich nicht. Um Zufriedenheit und Lernatmosphäre bewerten zu können, braucht man Wissen, das den Lehrkräfte in ihrer Ausbildung jedoch nicht vermittelt wurde. Deshalb sind solche Qualitätskriterien letztlich nichts anderes als leere Worthülsen.

Überträgt man die Ergebnisse wissenschaftlicher Studien in die Praxis – wie könnte die emotionale Situation an einer Schule aussehen? Stellen wir uns eine „Musterschule“ vor: Es ist eine mittelgroße Sekundarschule mit 520 Schülerinnen und Schülern, 30 Lehrkräften, und rund 1 000 Eltern.

- … haben 260 Schüler das Gefühl, dass sich die Lehrer nicht für sie als Menschen interessieren;

- … fühlen sich 104 Schüler innerhalb einer Schulwoche vom Lehrer blamiert oder bloßgestellt;

- … klagen 171 Schüler über gesundheitliche Probleme;

- … erleben 343 Schüler regelmäßig negative Emotionen in der Schule;

- … haben 130 Schüler ein geringes Selbstwertgefühl;

- … haben 171 Schüler Angst, in der Schule zu versagen;

- … finden 343 Schüler den Unterricht überwiegend langweilig;

- … gehen 208 Schüler mit dem Gefühl der Angst zur Schule;

- … gehen 62 Schüler gern zur Schule;

- … haben 161 Schüler schwere verbale Aggressionen durch Lehrer erfahren;

- … haben 62 Schüler körperliche Gewalt durch Lehrer erfahren;

- … sind rund 170 Schüler positiv von Lehrern unterstützt worden;

- … verlieren 260 Schüler durch negatives Lehrerverhalten die Lust am Lernen;

- … wären 52 Schüler lieber krank, als zur Schule zu gehen;

- … haben 78 Schüler nie Freude und Spaß in der Schule;

- … empfinden 171 Schüler das Handeln von Lehrern nicht als abwertend;

- … verweigern 26 Schüler die Schule;

- … haben 260 Schüler Prüfungsangst.

- … überfordern sich 9 Lehrkräfte ständig selbst;

- … sind 8 Lehrkräfte burnout-gefährdet;

- … machen 20 Lehrkräfte „Dienst nach Vorschrift“;

- … haben 6 Lehrkräfte „innerlich“ gekündigt;

- … sind 9 Lehrkräfte oft gereizt, ängstlich und zweifeln an sich;

- … sind 10 Lehrkräfte zufrieden und erleben den Unterricht als angenehm;

- … leiden 10 Lehrkräfte unter psychosomatischen Beschwerden;

- … haben 20 Lehrkräfte das Gefühl, dass kein Interesse an ihnen als Menschen besteht;

- … haben 25 Lehrkräfte Angst, ihre Meinungen frei zu äußern;

- … werden 7 Lehrkräfte wegen Krankheit frühpensioniert.

- … sind 728 Väter und Mütter mit dem Bildungssystem und der Bildungspolitik unzufrieden;

- … erkennen 520 Väter und Mütter manchmal oder häufig deutliche Anzeichen von Schulstress bei ihren Kindern.

In seinem Buch „Emotionale Intelligenz“ belegt Daniel Goleman, dass Kinder seit Jahren vielfältige und zahlreiche Anzeichen emotionaler Störungen oder Probleme aufweisen. Sie sind angreifbar, einsam, depressiv, impulsiv, nervös und ängstlich. „98 Prozent der Kinder kommen hochbegabt zur Welt! Nach der Schule sind es nur noch 2 Prozent“, heißt es in dem Film „ALPHABET“ von Erwin Wagenhofer.

Der Leistungsgedanke steht im Vordergrund, nur das Ergebnis zählt. Innerhalb welcher Rahmenbedingungen Leistungen erbracht werden, das spielt anscheinend keine Rolle.

Erfolgreiches Lernen wird primär durch „Papier-Bleistift-Verfahren“ dokumentiert, obwohl in den meisten schulischen Lehrplänen inzwischen Kompetenzen ausgewiesen werden. Verfahren, wie PISA und TIMSS sie verwenden, sind jedoch nicht in der Lage, tatsächliche Ursachen von Lernstörungen oder Gründe für Lernerfolg zu ermitteln. Wird Bildungserfolg immer stärker durch messbare Zahlen definiert, um die Aktionen auf der politisch-administrativen Ebene zu rechtfertigen, sieht der Weg in die Zukunft düster aus.

„Leistungsstark, aber unglücklich?“ lautet die Überschrift der Zusammenfassung der aktuellen UNICEF-Studie. Sie zeigt, dass sich die Rahmenbedingungen für Kinder und Jugendliche in Deutschland verbessert haben. Doch die Lebenszufriedenheit von Kindern hat sich verschlechtert, und Deutschland steht am Ende der Rangliste. „Politik, Medien und Forschung dürfen Kinder nicht ausschließlich aus der Perspektive ihrer Leistungsfähigkeit beurteilen. Das Wohlbefinden von Kindern muss zur Richtschnur der Politik von Bund, Ländern und Gemeinden werden“, heißt es in der Studie. Ein frommer Wunsch, denn bundesweit scheitern jedes Jahr 50 000 Schüler an der Schule. Das heißt, sie schaffen ihren Abschluss nicht. Schätzungen gehen davon aus, dass ungefähr 600 000 Schüler die Schule verweigern.

An deutschen Schulen fallen jede Woche eine Millionen Unterrichtsstunden aus. Das bedeutet: In dem einen oder anderen Bundesland findet – bezogen auf das Schulleben eines Schülers – fast ein ganzes Jahr lang kein Unterricht statt. Der Grund ist nicht die hohe Krankheitsrate der Lehrer, sondern: Es gibt zu wenig Lehrer und Vertretungslehrkräfte. Deshalb fallen rund 10 Prozent des Unterrichts aus, finden nicht wie geplant statt oder werden nicht fachgerecht vertreten.

„Auf den Lehrer kommt es an“, so das Fazit der XXL-Schul-Studie von John Hattie. Über die Medien und in der Öffentlichkeit kommt aber die Botschaft an: Der Lehrer ist verantwortlich – und zwar für das Lernen im Kühlschrank. Das ist ein großer Unterschied, denn: In einem System kann niemals nur ein Teil allein für den Erfolg oder Misserfolg verantwortlich sein. Aber die systemische Schulpädagogik wird weder in der Lehrerausbildung vermittelt, noch prägt sie die aktuelle Schulpolitik. Käme es tatsächlich auf den Lehrer an, wäre er das wichtigste Rädchen im großen Getriebe, dann müsste dieses Rädchen den besten Service, hervorragende Rahmenbedingungen und penibelste Wartung erhalten. Oder? Große oder kleine Unternehmen, die wissen, dass ihre Mitarbeiter ihr wichtigstes Kapital sind, bieten ihnen Top-Arbeitsplätze mit Gesundheitsprogramm, Fitnessraum, Wellness und Entspannung, einer Kantine oder Catering mit hochwertigem Essen und leistungsgerechte B...