eBook - ePub

Das E-Government-Gesetz des Bundes

Neuer Schub für eine Verwaltungsmodernisierung?

- 80 Seiten

- German

- ePUB (handyfreundlich)

- Über iOS und Android verfügbar

eBook - ePub

Das E-Government-Gesetz des Bundes

Neuer Schub für eine Verwaltungsmodernisierung?

Über dieses Buch

Unsere heutige Gesellschaft befindet sich mitten im digitalen Zeitalter. Täglich sind wir von einer Vielzahl von Medien umgeben. Sie stellen nicht nur eine große Unterstützung dar, sondern sind längst Teil des alltäglichen Lebens.Diese Bachelorarbeit stellt den aktuellen Stand des E-Governments in groben Zügen dar. Es soll den Menschen, die der Informationstechnik kritisch gegenüberstehen, zeigen, dass die IT heutzutage mehr als nur Facebook, WhatsApp und E-Mail ist. Auch soll die Verbindung von reiner gesetzlicher Verwaltung mit der rein-technischen Informatik hergestellt werden.

Häufig gestellte Fragen

Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.

Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.

Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert

- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.

- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.

Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.

Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.

Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Ja, du hast Zugang zu Das E-Government-Gesetz des Bundes von Julien Münchbach, Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Law & Law Theory & Practice. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.

Information

1 EINLEITUNG

Unsere heutige Gesellschaft befindet sich mitten im digitalen Zeitalter. Täglich sind wir von einer Vielzahl von Medien umgeben. Sie stellen nicht nur eine große Unterstützung dar, sondern sind längst Teil des alltäglichen Lebens. Besonders bei Jugendlichen ist die Nutzung des Internets bereits in jungen Jahren deutlich zu vernehmen (DIVSI, 2014, p. 62). So ist es nicht verwunderlich, dass im Jahr 2013 85 Prozent der deutschen Haushalte über eine Breitbandversorgung verfügten (BITKOM, 2014). Diese Breitbandversorgung ist der Zugang zur modernen Welt und zugleich Autobahn jeglicher fortgeschrittener Kommunikation.

Umso erstaunlicher ist es, dass laut BITKOM, dem Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V.,

lediglich 49 Prozent der deutschen Privatpersonen das Internet nutzen, um mit einer Behörde zu kommunizieren (BITKOM, 2014).

Es zeigt sich, dass das vorhandene E-Government Angebot in einem nur sehr geringen Maße angenommen wird. Dieses nicht ausgeschöpfte Potenzial für Bürgerinnen und Bürger erkannte die Bundesregierung aber erst im Frühjahr 2012. Zum damaligen Zeitpunkt wurde ein Referentenentwurf eines Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltung sowie zur Änderung weiterer Vorschriften vom Bundesinnenministerium veröffentlicht (BECK-Online, 2014). Im darauffolgenden Jahr wurde das schließlich neue E-Government-Gesetz (EGovG) auf Bundesebene verkündet (BGBl 2013, Teil I Nr. 43, S. 2749).

Diese Arbeit soll aufzeigen, welche öffentlichen Stellen vom jüngst erlassenen Gesetz betroffen sind und welche Inhalte dem zugrunde liegen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Sichtweise des Bürgers. Ebenfalls soll geklärt werden, ob das E-Government-Gesetz eine reale Unterstützung ist, um die Entwicklung des E-Governments auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene voranzutreiben.

Der Aufbau der Bachelorarbeit sieht vor, dass zunächst die Grundlagen des E-Governments erläutert werden. Im Anschluss an diesen allgemeinen Teil werden das E-Government-Gesetz und seine Inhalte intensiv begutachtet. Ferner werden diverse Vergleiche zu anderen Bundesländern und Staaten aufgezeigt. Im Schlussteil werden die durch die Einleitung aufgeworfenen Fragen zusammenfassend beantwortet.

Um die Lesbarkeit nicht zu beeinträchtigen, wird im Folgenden Text dieser Arbeit nur die männliche Form der Anrede verwendet. Selbstverständlich umfasst die gewählte Ausdrucksform beide Geschlechter gleichermaßen.

2 E-GOVERNMENT

E-Government ist eine der Abkürzungen für den Begriff Electronic Government, auf Deutsch: elektronische Regierung. In der weiteren Arbeit wird zum besseren Verständnis die Abkürzung E-Government verwendet.

2.1 Definition E-Government

E-Government ist ein Begriff, für den es keine allgemein anerkannte Definition gibt. Wie bei weitgreifenden Begriffen üblich, sind hierbei mehrere Auslegungen möglich. Im Folgenden wird zunächst auf die bekanntesten Definitionen eingegangen, um dem Leser den oft unbekannten Begriff E-Government näherzubringen.

2.2 Speyerer Definition

Die ‘Speyerer Definition von Electronic Government‘ wurde von der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Speyer festgelegt. Sie soll helfen, Missverständnisse und immer wieder auftretende Ungenauigkeiten in Bezug auf den Begriff E-Government zu überwinden (Reinermann & von Lucke, 2002, p. 1).

Der Vorschlag für eine Definition sieht besonders den geschäftlichen Prozess im Fokus. So verstehen die Herausgeber unter E-Government „die Abwicklung geschäftlicher Prozesse im Zusammenhang mit Regieren und Verwalten […] mit Hilfe von Informations- und Kommunikationstechniken über elektronische Medien“ (Reinermann & von Lucke, 2002, p. 1).

Dabei werden die drei föderalistischen Ebenen (Kommune, Land und Bund) ebenso umfasst, wie die weiter reichende globale Ebene (Reinermann & von Lucke, 2002, p. 1). Dies bedeutet, dass es keinen Unterschied macht, ob eine Kommune, das Land oder der Bund E-Government verwenden.

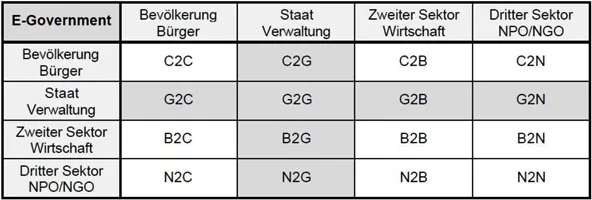

Die oben zuvor genannten geschäftlichen Prozesse spielen sich zwischen den Behörden (G2G), zwischen diesen und der Bevölkerung (C2G und G2C), der Wirtschaft (B2G und G2B) und den Non-Profit Organisationen (NPO) bzw. Non-Governmental Organisations (NGO) (N2G und G2N) ab (Reinermann & von Lucke, 2002, p. 1). Es wird hier von einem X2Y-Beziehungsgeflecht gesprochen.

Abbildung 1: E-Government in einem X2Y-Beziehungsgeflecht

(Reinermann & von Lucke, 2002, p. 2)

Es zeigt sich, dass E-Government in knapp der Hälfte aller möglichen Beziehungen vorhanden ist. Eine Verbesserung des E-Governments gewinnt somit immer mehr an Attraktivität, besonders bei Investoren aus Wirtschaft, Verwaltung und den NPO/NGOs (Reinermann & von Lucke, 2002, p. 2).

Abschließend gibt die Speyerer Definition an, auf welchen Wegen Prozesse im E-Government ablaufen können. Hier sind vor allem die elektronischen Medien wie das Internet, aber auch andere elektronische Datennetze, Sprachtelekommunikationsnetze oder elektronische Offline-Lösungen zu erwähnen (Reinermann & von Lucke, 2002, p. 2).

Die Speyerer Definition stellt eine der ausführlichsten und auch bekanntesten Definitionen des E-Governments dar.

2.3 CIO Bund

Die Beauftragte der Bundesregierung für Informationstechnik, kurz CIO Bund, sieht die Geschäftsprozesse ebenfalls im Mittelpunkt des E-Governments. So bezeichnet sie E-Government als „elektronische Abwicklung von Geschäftsprozessen der öffentlichen Verwaltung und Regierung […]“ (CIO Bund, 2014). Diese Modernisierung spiegelt sich in beschleunigten Prozessen und vereinfachter Kommunikation wider (CIO Bund, 2014). Insgesamt kann somit von einer Steigerung der Qualität und Effizienz des öffentlichen Verwaltungshandelns gesprochen werden.

Die CIO Bund bezieht sich aber nicht nur auf das Innenverhältnis der Verwaltung. Auch „[für] Bürger sowie Unternehmen eröffnen sich neue Möglichkeiten, mit der Verwaltung in […] Kontakt zu treten“ (CIO Bund, 2014).

2.4 Deutsche Gesellschaft für Informatik e.V.

Der Fachausschuss Verwaltungsinformatik der Deutschen Gesellschaft für Informatik e.V. (GI) veröffentlichte im Jahre 2000 ein Memorandum zum Thema E-Government. Dies erfolgte in Kooperation mit dem Fachbereich 1 der Informationstechnischen Gesellschaft (ITG) im Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik e.V. (VDE) (GI & ITG im VDE, 2000).

Einführender Teil dieses Memorandums ist die Erklärung des E-Government-Begriffs. So zeigt die Erklärung besonders das breite Spektrum des E-Governments auf.

Der Begriff darf nicht zu sehr auf die Beziehung zwischen Bürger und Verwaltung eingegrenzt werden. Es müsse eher auf die „wechselseitige Beziehung zwischen Bürger, Wirtschaftsunternehmen, Einrichtungen im Non-Profit-Sektor, Politik, Regierung und Verwaltung […]“ (GI & ITG im VDE, 2000) eingegangen werden. Diese Ansicht wird besonders in Abbildung 1: Electronic Government in einem X2Y-Beziehungsgeflecht gut dargestellt. Größte Bedeutung wird hierbei der Beziehung zwischen den Verwaltungen (G2G) beigemessen (GI & ITG im VDE, 2000, p. 2). Ein Grund hierfür ist, dass viele der Geschäftsprozesse in Beziehung mit anderen Behörden ablaufen. So hätte eine Stärkung dieser Beziehung weitreichende positive Auswirkungen auf die Geschäftsprozesse der jeweiligen Verwaltung.

Aber auch der Beziehung zwischen Verwaltung und Wirtschaft (G2B und B2G) wird eine bedeutende Rolle zugeschrieben. Die GI spricht davon, dass „eine modernisierte Verwaltung eine äußerst positive Wirkung auf die sich modernisierende Wirtschaft des 21. Jahrhunderts [hat]“ (GI & ITG im VDE, 2000, p. 2).

Als abschließende Definition wird unter E-Government: „Die Durchführung von Prozessen der öffentlichen Willensbildung, der Entscheidung und der Leistungserstellung in Politik, Staat und Verwaltung unter sehr intensiver Nutzung der Informationstechnik“ (GI & ITG im VDE, 2000, p. 3) verstanden.

2.5 Definition nach Jansen / Priddat

Stephan A. Jansen und Birger P. Priddat sind bekannte Größen, nicht nur im Bereich E-Government, sondern auch auf den Gebieten der Wirtschaft und Finanzen. In ihrem Buch „Electronic Government – Neue Potentiale für einen modernen Staat“ versuchen sie sich ebenfalls an einer Definition von E-Government.

So sehen sie nicht die Geschäftsprozesse im Mittelpunkt des E-Governments, sondern die Virtualisierung des kompletten Staates (Jansen & Priddat, 2001, p. 91).

Vielmehr wird indirekt auf das X2Y-Beziehungsgeflecht eingegangen. So verstehen sie unter E-Government zunächst ein elektronisches „one-stop non-stop“-Angebot (Jansen & Priddat, 2001, p. 91). Onestop steht hierbei für staatliche Dienstleistungen aus einer Hand. Hergeleitet wird dieses one-stop-Angebot (auf Deutsch: ein Halt) durch den Gedanken, eine zentrale Anlaufstelle für alle Belange zu haben. Ein Beispiel hierfür wäre das örtliche Bürgerbüro. Mit nonstop (auf Deutsch: durchgehend) ist die Erreichbarkeit der Services gemeint. Der Service soll nicht an die Öffnungszeiten der Behörden gebunden sein, sondern auch außerhalb dieser abrufbar sein.

Zusammenfassend kann somit gesagt werden, dass Jansen und Priddat unter E-Government eine zentrale Anlaufstelle für alle Belange des Bürgers sehen, die 24 Stunden am Tag erreichbar ist (Jansen & Priddat, 2001, p. 91). In Bezug auf das X2Y-Beziehungsgeflecht fällt dieser Teil unter das G2C/C2G.

Ebenfalls sprechen die Autoren das G2B/B2G an. So verstehen sie unter E-Government auch die Optimierung der Wertschöpfungskette mit den Zuliefererorganisationen (Jansen & Priddat, 2001, p. 92).

Ein weiterer Teil des X2Y-Beziehungsgeflechts, auf das Jansen und Priddat bei ihrer Definition von E-Government eingehen, ist das innerbehördliche G2G. So sehen sie E-Government „als digitale Unterstützung intraorganisationaler (amtsübergreifender), vertikaler (Bund, Länder, Kommunen), horizontaler und internationaler Vernetzung zur Kooperation zwischen öffentlichen Institutionen […]“ (Jansen & Priddat, 2001, p. 92).

Abschließend betrachten Jansen und Priddat E-Government als ein gesellschaftliches Knowledge Management (auf Deutsch: Wissensmanagement). Der Inhalt soll hier aus allen Bereichen des X2Y-Beziehungsgeflechtes bezogen werden (CBG2G) (Jansen & Priddat, 2001, pp. 92,93).

Es zeigt sich, nachdem nun auf die vier bekanntesten Definitionen des Begriffs E-Government eingegangen wurde, dass E-Government nicht klar abgrenzbar oder definierbar ist. Vielmehr handelt es sich dabei um ein großes Gesamtgebilde, das in fast alle Schichten der Verwaltung, der Gesellschaft oder aber auch der Wirtschaft hineinreicht. Das X2Y-Beziehungsgeflecht ist hierzu eine gute Grundlage, um die Zusammenhänge zu verstehen, weshalb es auch in nahezu allen Definitionsversuchen verwendet wird.

3 DAS E-GOVERNMENT-GESETZ DES BUNDES

Das am 31.07.2013 im Bundesgesetzblatt (BGBl) verkündete E-Government-Gesetz des Bundes (BGBl. 2013, Teil I Nr. 43, S. 2749) soll laut dem Bundesministerium des Innern (BMI) dem Ziel dienen, „die elektronische Kommunikation mit der Verwaltung zu erleichtern [sowie] Bund, Ländern und Kommunen zu ermöglichen, einfachere, nutzerfreundlichere und effizientere elektronische Verwaltungsdienste anzubieten“ (BMI, 2014).

Doch wie kann dieses Gesetz die Behörden dabei unterstützen? Und welche Einrichtungen sind von den im Gesetz genannten Regelungen betroffen? Um diese Fragen zu klären ist es nötig, die Bedeutung und die Inhalte dieses Gesetzes näher zu erläutern. Hierzu wird zunächst auf die allgemeinen Punkte des Gesetzes eingegangen. Dies beinhaltet im Wesentlichen die zeitlichen Rahmenbedingungen für die einzelnen Behörden sowie die verschiedenen föderalen Kompetenzen. Im Anschluss daran werden die Inhalte, beispielsweise die elektronische Signatur, näher dargelegt.

3.1 Allgemein

Das E-Government-Gesetz ist Teil des Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltung sowie zur Änderung weiterer Vorschriften vom 25. Juli 2013 (BGBl. 2013, Teil I Nr. 43, S. 2749). Weitere Bestandteile sind die Änderungen verschiedener Bundesgesetze zur Förderung der dort enthaltenen elektrischen Geschäftsprozesse. Die wohl wichtigste Änderung ist hierbei, dass neben den schriftlichen Dokumenten jetzt auch elektronische Dokumente zulässig sind. Ein Beispiel hierfür ist Artikel 18 des Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltung sowie zur Änderung weiterer Vorschriften, „Änderung der Gewerbeordnung (GewO)“ (BGBl. 2013, Teil I Nr. 43, S. 2758). Dieser ändert das bestehende Schrifter...

Inhaltsverzeichnis

- Motto

- Inhaltsverzeichnis

- Abkürzungsverzeichnis

- Abbildungsverzeichnis

- Vorwort

- 1. Einleitung

- 3. Das E-Government-Gesetz Des Bundes

- 4. Bürger

- 5. E-Government Vergleich

- 6. Schluss

- Literaturverzeichnis

- Internetquellen

- Anlage 1

- Anlage 2

- Anlage 3

- Impressum