![]()

Dr. Fritz Schnurmann (1889–1958):

Anthroposophischer Arzt und Christ

mit jüdischen Wurzeln

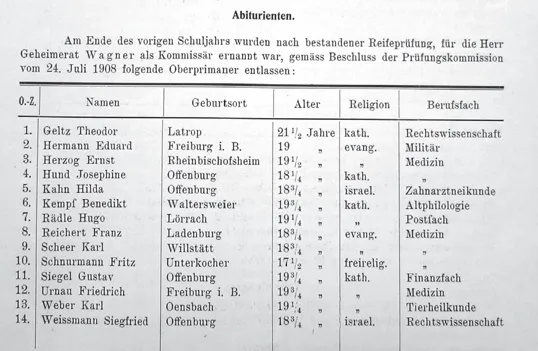

Zur Welt kam Fritz Schnurmann am 19.11.1889 in Unterkochen. Sein Vater war Heinrich Schnurmann (siehe S. →), der einige Jahre als Direktor einer Papierfabrik in Unterkochen tätig gewesen war. Danach kehrte er nach Offenburg zurück, wo er bereits früher mit seiner Familie gelebt hatte. Kindheit und Schuljahre verbrachte der Sohn Fritz also in Offenburg, wo er das neue, 1900 gerade erbaute Großherzogliche Gymnasium (heute Grimmelshausengymnasium) besuchte. Die Jahresberichte der Schule nennen ihn im Schuljahr 1906/1907 als Oberprimaner und 1908 schließlich als Abiturient im Alter von 17 ½ Jahren mit dem Berufsziel Medizin. Als Bekenntnis war „freireligiös“ angegeben, obwohl er früher auf der Meldekarte seines Vaters mit „evangelisch“ registriert worden war. Der Vater selbst stammte aus Schmieheim, wo seine Familie seit Jahren gelebt hatte. Er war jüdischer Abstammung, hatte sich aber vom Judentum abgewandt und auch die Kinder frei religiös bzw. evangelisch werden lassen.

Jahresbericht 1908 Grimmelshausengymnasium Offenburg. Stadtarchiv Offenburg.

Jahresbericht 1907 Grimmelshausengymnasium Offenburg. Stadtarchiv Offenburg.

Über die Offenburger Jugendjahre von Fritz Schnurmann wissen wir wenig, nur das, was er selbst später in einem Brief über seinen Schwager, den Professor Julius Stern am Gymnasium Offenburg, sagen wird: „Soviel ich weiß, übte er von Anfang an seine Lehrtätigkeit in Offenburg aus, wo er in dem ärmlichen Haus der Eltern, in der Schuttergasse 3, wohnte. Dies weiß ich deshalb noch genau, weil ich als sein Schüler in den Anfangsgründen des Griechischen öfters die Schülerhefte zur Korrektur auf sein Zimmer bringen mußte oder durfte.“

Nach dem Abitur studierte er in München Medizin. Hier war er immatrikuliert vom Wintersemester 1907/1908 bis zum Wintersemester 1911/1912. Mit Wohnsitz gemeldet war er für den gesamten Zeitraum seines Studiums in der Mendelssohnstraße 15 (Quelle: Amtliches Verzeichnis der Lehrer, Beamten und Studenten an der Königlich Bayerischen Ludwig-Maximilian-Universität zu München, 1907/1908: S. 132; 1911/1912: S. 146). Während seiner Studienzeit lehrte übrigens in München der Arzt und Forscher Alois Alzheimer, und als Schnurmann seine Dissertation „Untersuchungen an Elritzen über Farbenwechsel und Lichtsinn der Fische“ (Diss. 1919, publ. München, 1920) schrieb, arbeitete der berühmte Ferdinand Sauerbruch an der Münchner Medizinischen Fakultät. Dies sei nur erwähnt, um zu zeigen, welche Koryphäen Schnurmann beim Studium als Lehrer hatte. Die Dissertation reichte er ein „aus der Universitäts-Augenklinik in München“, sie erschien in der Zeitschrift für Biologie (Bd. 71, NF 53).

Während des Ersten Weltkrieges war Schnurmann Soldat als „landsturmpflichtiger Arzt beim Pionierbataillon 33, Infanterie-Regiment 171“ und erhielt das Eiserne Kreuz Zweiter Klasse sowie die bayerische Verdienstmedaille. Nach dem Krieg arbeitete er wieder in München, wie aus seiner Lebensbeschreibung hervorgeht, die er 1951 seinem Antrag auf Entschädigung beilegte: „Ich bin einer der ganz wenigen Ärzte, die von der medizinischen Fakultät der Uni München (1919) mit dem Prädikat ,summa cum laude‘ zum Doktor promoviert worden sind. Es verflossen immer Jahre, bis diese höchste Auszeichnung von der genannten Fakultät einmal verliehen wurde und dann nur auf einstimmigen Beschluß der Professorenschaft. Ich war Medizinalpraktikant bei dem Psychiater Prof. Kräpelin in München, ich war ein Jahr Volontärassistent bei dem Internisten Prof. von Romberg in München und war zwei Jahre Abteilungsleiter im Städt. Kinderkrankenhaus in Berlin bei Prof. Finkelstein, alles international berühmte Autoritäten.“ Als Schnurmann 1935 von den Nationalsozialisten „wegen heimtückischer Angriffe gegen die Regierung der nationalen Erhebung“ verurteilt wurde, erklärte er u. a. „Um darzutun, dass ich politisch nicht anrüchig bin, füge ich an: Ich wurde im Jahr 1919 in München von den Kommunisten der Räteregierung festgenommen, weil ich noch meinen Armeerevolver zu Hause hatte. Ich bin dann auch dort der Einwohnerwehr beigetreten und war an der Niederwerfung der Räteregierung aktiv beteiligt.“

Doktorarbeit Fritz Schnurmann, Zeitschrift für Biologie Bd. 71.

Am 21.1.1924 heiratete Fritz Schnurmann in Offenburg, nun mit dem Bekenntnis „konfessionslos“, die evangelische Maria Helene Ecker aus Pforzheim.1 Das Paar wird sich wohl in Berlin kennengelernt haben, wo Schnurmann im Städtischen Kinderkrankenhaus arbeitete. Die Hochzeit fand in Offenburg statt, weil hier noch bis 1927 der Vater lebte, der auch als Zeuge der Zeremonie bewohnte: „Privatmann Heinrich Schnurmann, 73 Jahre“. Zweiter Zeuge war der „praktische Arzt Dr. Paul Nathan, 25 Jahre alt“ als junger, jüdischer Offenburger Kollege.

Nach der Heirat zog das Paar in die Nähe von Pforzheim, der Heimat der Ehefrau, und Fritz Schnurmann eröffnete als Arzt seine eigene Praxis: „Dr. F. Schnurmann, praktischer Arzt, Dietlingen b. Pforzheim“, so unterschrieb er 1925 seine ersten Briefe an Dr. Ita Wegman in Arlesheim.

Diese nun einsetzende Korrespondenz, die in vielen Briefen im Ita-Wegman-Archiv in Arlesheim2 erhalten ist, erstreckte sich über viele Jahre. Noch ist zwar offen, wie der Kontakt überhaupt zustande gekommen war. Denkbar ist wohl am ehesten das Interesse Schnurmanns an der jungen anthroposophisch orientierten Medizin, die aus der Philosophie Rudolf Steiners schöpfte, und deren Grundsätze gerade in jenen Jahren formuliert wurden. Kurz zuvor, 1920, war Steiner nämlich von einigen der Anthroposophie zugetanen Medizinern gebeten worden, einen Fachkurs für Ärzte anzubieten, denn Steiner meinte, auch die Medizin könne die Aussagen der Anthroposophie nutzen. So gilt der erste damals in Dornach abgehaltene Ärztekurs als die „Geburtsstunde der anthroposophischen Medizin“. Neben Steiner referierte dort auch die niederländische Ärztin Ita Wegman, die Steiners engste Mitarbeiterin auf dem Gebiet der Medizin wurde. Sie gründete 1921 in Arlesheim eine kleine Privatklinik, in der Steiner regelmäßig mitwirkte und in der seine Anregungen umgesetzt wurden. Auch schrieb er mit ihr das Buch Grundlegendes für eine Erweiterung der Heilkunst (1925), das bald als Standardwerk der anthroposophischen Medizin gelten sollte. Es waren also sehr kreative Jahre für eine neue Sichtweise in der Medizin. Fritz Schnurmann hatte aber auch einen anderen, sehr konkreten Grund, sich nach medizinischer Hilfe umzusehen. Denn seine junge Frau war erkrankt und er wusste sich aus seinem traditionellen Medizinstudium keine Hilfe. Daher dieser erste Brief nach Arlesheim:

Dr. F. Schnurmann, praktischer Arzt, Dietlingen b. Pforzheim, 21. Okt. 1925: „Sehr verehrte Frau Dr. Wegman, nachdem nun bei meiner armen duldenden Frau seit Monaten im Dunkeln herumgeraten worden ist (...) hat sich jetzt in mir der schwere Verdacht auf Nierentuberkulose immer mehr verdichtet …“

Umgehend wurde Frau Schnurmann in der Klinik von Frau Wegman aufgenommen, untersucht, und glücklicherweise stellte sich dieser Verdacht als unbegründet heraus. „Meine liebe Frau schreibt mir viel Schönes von Ihrem Hause. Für Ihre große liebe Mühewaltung einstweilen tausend Dank. Nehmen Sie die Versicherung meiner größten und sehr herzlichen Verehrung entgegen. Ihr dankbar ergebener F. Schnurmann.“

Zur Weiterbehandlung blieb Frau Schnurmann noch längere Zeit in Arlesheim, und als sie nach Pforzheim zurückgekehrt war, schrieb Fritz Schnurmann: „Sehr verehrte Frau Dr. Wegman! Nach der glücklichen Heimkehr meiner Frau ist es mir ein Bedürfnis, Ihnen noch einmal von Herzen zu danken für die viele Liebe, die Sie und Ihr ganzes wunderbares Haus über meine Frau mit vollen Händen ausgegossen haben. Noch ganz eingehüllt in diese Aura von Liebe, die ich in den Weihnachtstagen ja selbst miterleben durfte, ist meine Frau, wunderbar gestärkt an Leib und Seele, heimgekehrt. Wir werden noch lange von dem Glanze zu zehren haben.“ (22.1.1926)

In diesem Brief spricht Schnurmann auch erstmals von anthroposophischen Gedanken, vor allem bezeichnet er das Buch, das Rudolf Steiner und Ita Wegman über anthroposophische Medizin geschrieben hatten, als „grandios“: „Ich bin mir völlig darüber klar, dass ja alles darauf ankäme, die einzelnen Krankheitsprozesse in ihrer Individualität zu durchschauen, um auch die Typenmittel in richtiger Weise anwenden zu können. Aber das kann ich zu meinem größten Schmerze nicht. Seit ich das grandiose Buch ,Grundlegendes zu einer Erweiterung der Heilkunde‘ gelesen habe, sehe ich, dass ich dazu verurteilt bin, als Blinder im Dunkeln zu tappen. Und dies ist das einzige, worüber ich Klarheit fühle.“ (22.1.1926)

Auch in den familiären Gedankenkreis der Schnurmanns wirkt die Person Steiners inzwischen hinein, wenn Schnurmann am 29.3.1926 schreibt: „Ich darf Ihnen die frohe Botschaft mitteilen, dass zwei Tage vor Rudolf Steiners Todestag, am Palmsonntag, den 28. März, uns eine Tochter geboren wurde. Sie soll durch die Christengemeinschaft auf den Namen Christine getauft werden.“ Rudolf Steiner war am 30.3.1925 in Dornach gestorben.

Inzwischen hatte Fritz Schnurmann seine therapeutischen Möglichkeiten auf die Empfehlungen der medizinischen Sektion der Freien Hochschule für Geisteswisssenschaften am Goetheanum in Dornach hin erweitert. „Ich wäre der Sektion von Herzen dankbar, wenn Sie mir das Mittel angeben bzw. zusenden lassen könnte, mit dem Sie, wie ich von Patienten höre, Asthma bronchiale behandeln. Ich habe gegenwärtig einen schwer an Asthma bronchiale leidenden Schulknaben im Alter von 13 Jahren unter meinen Patienten, der seit seinen ersten Lebensmonaten an dem Übel leidet, das sich in letzter Zeit fast zur Unerträglichkeit gesteigert hat. Die üblichen Behandlungsmöglichkeiten wollen nur wenig lindern.“ Und bereitwillig gab man ihm die Auskunft „Gegen Asthma verwenden wir Cortex quercus: D 2 oder D 1, Veronica off. D 2 – D 1. Außerdem lassen wir den Patienten, wenn möglich einige Zeit fast im Bett sitzend schlafen und vor dem Einschlafen und Aufwachen einige Minuten regelmäßig tief ein- und ausatmen. Bei Kindern wäre natürlich auch Heil-Eurythmie wichtig.“ (8.12.1926)

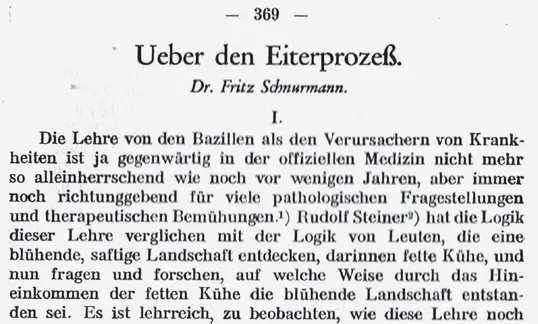

Aufsatz in „Der Merkurstab“, Zeitschrift für anthroposophische Medizin, 1930.

Schnurmann hatte Erfolge mit der von Dr. Wegman empfohlenen Behandlung, wie aus einem Brief vom 4.7.1927 hervorgeht. Und er dankte für die Möglichkeiten der Weiterbildung, die ihm in anthroposophischen Zeitschriften und Vorträgen gegeben wurden. „Es ist mir ein Bedürfnis, Ihnen meinen Dank auszusprechen für die vielen geistvollen Anregungen und Hinweise, die ich von Ihnen und Ihren Mitarbeitern erhalten durfte durch Ihre Zeitschrift ,Natura‘, die mir für meine Fortbildung ganz unentbehrlich erscheint.“

Die Bindung an die Arlesheimer Medizin wurde enger. Schnurmann eignete sich weiteres Wissen an und hielt nun selbst Vorträge über anthroposophische Medizin: „Auf den guten Eindruck hin, den mein Vortrag in Pforzheim offenbar gemacht hat, hat der Zweig Heidelberg mich aufgefordert, einen ähnlichen Vortrag öffentlich auch in Heidelberg zu halten und zwar will der Zweig Heidelberg insbesondere in den Kreisen der Universität, besonders der Medizin für den Vortrag werben. Das Thema soll lauten: Das übersinnliche Wesen des Menschen bei Hippokrates und bei Krehl. Krehl ist Professor der Heidelberger Universität. Und in dem Vortrag will ich versuchen aufzuzeigen, wie sich die Tatsache des Ätherleibes, Astralleibes und des Ich bei Hippokrates und in den Anschauungen von Krehl spiegelt und wie sich die Zeiten geistig in diesen Anschauungen spiegeln. Der Zweig hat es für wirksam gehalten, den Vortrag als von der Medizinischen Sektion am Goetheanum ausgehend anzukündigen.“ (Pforzheim 3. Juni 1929)

Schnurmanns Erfolge als Arzt und Referent ließen Frau Wegman darüber nachdenken, ihn enger an die Arlesheimer Hochschule zu binden und sie fragte: „Nun mußte ich sehr stark an Sie denken, als ich überlegte, wer von den Ärzten noch helfen könnte. Ich habe ja immer das Gefühl, als ob Sie doch nicht so ganz als praktischer Arzt glücklich sind und dieses vielleicht doch nicht dasjenige ist, was Sie vollständig befriedigen kann. Ich weiß natürlich nicht, welche A...