![]()

1 Palliative Care – Was ist das?

Palliative Care kommt aus dem englischen Sprachraum und leitet sich zum einen von dem lateinischen Begriff »pallium« ab, der so viel bedeutet wie »ummanteln« oder »umhüllen«. Sinnbildlich soll ein Mantel des Schutzes und der Fürsorge um den Betroffenen gelegt werden. Und zum anderen leitet es sich von dem englischen Begriff »care« ab, der sich mit »versorgen«, »Sorge tragen« und im weitesten Sinne mit »pflegen« übersetzen lässt. Palliative Care möchte dem Betroffenen in der letzten Phase seines Lebens so viel Lebensqualität wie möglich schaffen. Dafür ist eine professionelle Begleitung auf medizinischer, pflegerischer, sozialer und spiritueller Ebene notwendig. Dazu gehören natürlich eine angemessene Schmerztherapie, Ernährung und gut verträglich und wirksame Medikamente. Die Linderung von Schmerzen, Dyspnoe, Übelkeit und Erbrechen und Angst ist genauso wichtig wie die spirituelle und emotionale Begleitung.

Die Hospizbewegung in den 1960er Jahren hat die Aufmerksamkeit auf die Notwendigkeit eines besonderen Umgangs mit unheilbar kranken und sterbenden Menschen gerichtet. Dies hat dazu beigetragen, dass Betroffene neben einer medizinischen Behandlung wieder eine Palliation erhalten. Das heißt, die Behandlung ist so ausgerichtet, dass alle genannten Ebenen angesprochen werden.

Palliative Care legt besonders Wert darauf, die verbleibende Lebenszeit des Betroffenen so angenehm und »normal« wie möglich zu gestalten. Es kann noch sehr viel »Gutes« geleistet werden, auch wenn das Fortschreiten der Grunderkrankung unaufhaltsam ist. Die Intention aller Handlungen ist nicht auf eine kurative Therapie gerichtet, sondern auf eine lindernde Therapie, die das bestmögliche Leben mit der Erkrankung anstrebt. Dieser veränderte Blickwinkel akzeptiert das Sterben und ist andererseits lebensbejahend. Die verbleibende Lebenszeit wird von vielen Betroffenen daher als kostbar empfunden.

Zentral ist nach wie vor eine medizinische und pflegerische Behandlung von Schmerzen und Beschwerden, die gleichzeitig durch eine sorgende, individuelle und aufmerksame Begleitung der Betroffenen und der An- und Zugehörigen ergänzt wird. Grundsätzlich soll der Betroffene die ihm verbleibende Zeit in einer Umgebung verbringen dürfen, die auf seine individuellen Wünsche eingehen kann.

Für die Behandlung ist ein multiprofessionelles und interdisziplinäres Team notwendig, das eng zusammenarbeitet. In Palliative Care wird nicht nichts mehr getan und nicht nur Sterbebegleitung geleistet. Vielmehr geht es um ein sorgfältiges Abwägen, um in jeder individuellen Situation angemessen handeln zu können. Von den Professionellen wird sehr viel Erfahrung und Einfühlungsvermögen abverlangt, um drohende Verschlechterungen und die damit verbundenen Ängste gut zu begleiten oder auch ganz zu vermeiden.

Eine gute Palliativversorgung ruht auf vier Säulen: auf einer angemessenen Haltung, Empathie, langjähriger Erfahrung und auf exzellenter Fachkenntnis.

Der Mensch steht im Mittelpunkt des Geschehens. Dies erfordert gerade von den Pflegekräften sehr viel Kraft und Ausdauer. Bleiben, Aushalten und Mittragen werden notwendig, wenn andere lieber wegschauen. Palliative Care kann nicht alles Leid nehmen, aber so gut es geht die Lebensqualität verbessern und erhalten bis zum Tod – und darüber hinaus – im Hinblick auf die An- und Zugehörigen. Oft wird das Leben dann reicher. Dies ist vor allem für jene wichtig, die zurückbleiben und weiterleben.

![]()

2 Herausforderungen in der palliativen Pflege

Die Versorgung von Palliativpatienten ist sehr herausfordernd, da der unheilbar kranke Mensch und dessen An- und Zugehörige im Mittelpunkt des Geschehens stehen und die Pflegekräfte ihnen am nächsten sind. Die Pflegekraft ist die Bezugs- und Vertrauensperson, die zum einen den Überblick über den Krankheitsverlauf hat und zum anderen exakt die Fähigkeiten und Fertigkeiten der anderen Mitglieder des Palliative Care Teams wie beispielsweise Lymphdrainage, Atemtherapie oder Physiotherapie kennt und diese zum richtigen Zeitpunkt mit in die Behandlung einbezieht. Daher werden Pflegekräfte häufig als Generalisten gesehen.

Pflegende haben Verantwortung für die Informationsübermittlung, für die Beratung und Anleitung von Kranken und ihren Angehörigen sowie für das Ermöglichen einer kontinuierlichen Versorgung über Schnittstellen hinweg. Aufgrund der Nähe zu den Kranken seien Pflegende ideal dazu geeignet, Maßnahmen des Symptom- und Schmerzmanagements zu überwachen und zu evaluieren (Pleschberger & Heimerl 2002, S. 14).

Kranke Menschen und deren An- und Zugehörige brauchen die Unterstützung einer professionellen Person, die alles überblickt, die berät, die Vorschläge macht, die die jeweiligen Spezialisten kennt und einschaltet – also eine Person auf die sich der Betroffene und dessen An- und Zugehörige hundertprozentig verlassen können.

Unterschiedliche Symptome können gerade am Lebensende parallel in unterschiedlicher Intensität auftreten. Dies erfordert von dem Behandlungsteam und insbesondere den Pflegekräften sehr gute Kenntnisse der einzelnen Symptome sowie deren Entstehung und Behandlungsmöglichkeiten, um dem Betroffenen adäquate Linderung zukommen zu lassen.

Im Folgenden werden die meistauftretenden Symptome detailliert geschildert. Das Erleben einzelner Symptome ist immer eine subjektive Wahrnehmung des Betroffenen. Und diese ist grundsätzlich immer ernst zu nehmen. Unabhängig davon, ob aus Sicht der Professionellen Handlungsbedarf besteht oder nicht. In der Praxis kommt es nicht selten vor, dass ein Patient für den Professionellen durch seine Symptome gequält wirkt und der Patient die Situation gar nicht als sehr unangenehm empfindet, weil er beispielsweise daran gewöhnt ist. Umgekehrt kann es auch vorkommen, dass ein Patient scheinbar völlig ruhig und entspannt in seinem Bett liegt und Medikamente zur Linderung seiner Beschwerden haben möchte. In beiden beschriebenen Situationen zählt die subjektive Wahrnehmung des Patienten, an der sich die weiteren Optionen orientieren.

![]()

3 Dyspnoe

Luft zum Atmen bzw. Sauerstoff ist für jedes Lebewesen überlebenswichtig. So ist das Gefühl, nach Luft ringen und qualvoll zu ersticken, eine bedrohliche Vorstellung und kann bei sehr vielen Menschen zu starker Unruhe und sogar zu Todesangst führen. Als subjektives Gefühl ist Atemnot in Verbindung mit Todesangst grundsätzlich mit einer palliativen Haltung ernst zu nehmen, auch wenn diese nicht immer mit einem konkreten Befund belegbar ist. Die Intensität der Atemnot hängt von verschiedenen Faktoren ab. Die aktuelle psychische Situation des Betroffenen hat einen starken Einfluss auf die Atemnot. Unruhe und Anspannung verstärken eine Atemnot, während Ruhe und Sicherheit eine Verringerung darstellen.

Die psychosoziale Situation spielt eine ebenso wichtige Rolle in diesem Zusammenhang wie der soziokulturelle Hintergrund sowie bisherige Coping-Strategien. Diese drei Säulen haben in der Vergangenheit geholfen Krisen zu meistern und bieten für künftige Dyspnoeattacken Sicherheit.

Dyspnoe oder sehr starke Atemnot kann ein sehr belastendes Symptom für den Betroffenen und dessen An- und Zugehörigen sein. Das genaue Ausmaß dieses Symptoms kann nur der Betroffene selbst einschätzen.

Fast die Hälfte aller Patienten mit einer fortgeschrittenen Krebserkrankung leidet temporär unter Atemnot, die Zahl steigt auf ca. 70 % der Patienten in den letzten Wochen des Lebens an. In den letzten 24 Stunden vor dem Versterben beklagen ca. 80 % der Betroffenen Atemnot.

Die Wahrnehmung der Atemnot entsteht in der Regel durch erhöhte Atemarbeit bei unzureichender Atemreserve. Die Reaktion auf die Atemnot ist häufig ein unmittelbares Erleben von Todesangst, wie sie kaum von anderen Symptomen ausgelöst wird.

Atemnot kann langsam entstehen, sich aber auch sehr schnell entwickeln und wird in der Nacht meistens bedrohlicher wahrgenommen als bei Tageslicht, da die Situation durch Dunkelheit und Stille noch bedrohlicher wirkt.

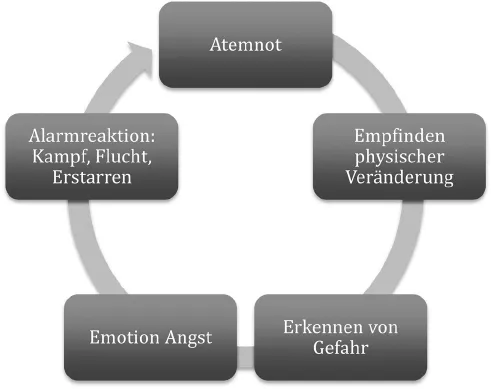

Nicht selten entsteht eine Art »Teufelskreis«, wobei Atemnot Angst, und diese wiederum die Atemnot, verstärkt und die Angst sich schnell in Panik umwandeln kann, wenn dieser Kreis nicht von außen unterbrochen wird.

Abb. 3.1: Das Teufelskreismodel der Atemnot Angst

Dyspnoe ist ein subjektives Symptom. Nur der Betroffene kann die Intensität der Atemnot beurteilen. Die subjektiven Äußerungen des Betroffenen sind ernst zu nehmen. Begleiter müssen hier lernen ihre »objektive« Beobachtung nach hinten zu stellen. Denn diese kann sich manchmal nicht mit dem subjektiv Erlebten decken.

3.1 Umgang mit dem Symptom Dyspnoe

Atemnot ist meistens ein Aufnahmegrund für eine stationäre Palliativversorgung. An- und Zugehörige bekommen durch die sogenannte »Symptomansteckung« häufig selbst Angst und sind gerade in nächtlichen Notsituationen schnell überfordert.

Atemnot ist ein Symptom, dessen Schwere nur der Betroffene selbst einschätzen kann. Dessen subjektive Einschätzung ist der Maßstab aller daraus resultierenden Handlungsfolgen. Nicht das, was wir messen oder sehen, zählt, Atemnot gibt es, auch wenn die Atmung für uns normal erscheint.

Der Betroffene

Das Gefühl, nicht mehr genügend Luft zu bekommen, und die Vorstellung, qualvoll ersticken zu müssen, sind sehr existentiell und können bei den meisten Patienten starke Panik und Unruhe auslösen.

Die Atmung ist lebensnotwendig. Ohne sie gibt es kein Leben; funktioniert der ganze menschliche Organismus nicht. Eine Einschränkung oder Behinderung im Atemfluss kann als unmittelbare »Lebensbedrohung« wahrgenommen werden. Häufig erleben Patienten mit Atemnot, wie die Angst vor der Atemnot gleichzeitig zum Auslöser für diese wird. Erschwerend können bei einigen Patienten negative Erfahrungen mit dem Thema Atemnot aus dem persönlichen Umfeld, wie beispielsweise bei Asthma, hinzukommen und einen prägenden Einfluss auf das Erleben und den Umgang mit diesem Symptom haben. Einige Betroffene schildern eine Zunahme der eigenen Hilflosigkeit und der An- und Zugehörigen sowie eine Verstärkung der eigenen...