![]()

Flucht in die Privatschule

Neue Lernmethoden, die schlecht in die Praxis umgesetzt werden, und überforderte Lehrer: Kaum etwas bewegt Eltern mehr als die Schulpolitik. Nicht wenige verabschieden sich aus dem staatlichen System. Eine gute Lösung?

Von Lisa Becker und Jan Grossarth

In einem beliebten Stadtteil im Frankfurter Süden liegen zwei Grundschulen in großer Nähe zueinander. Die eine gilt als leistungsorientiert, sie liegt in dem Viertel, in dem das Wohnen noch etwas teurer ist. Die andere legt ihren Schwerpunkt auf integrative Angebote und präsentiert sich als bunte Großstadt-Ganztagsschule; auch sie liegt in einer Mittelschichts-Wohngegend. Die erste entfaltet ihren Sog bis weit in den anderen Schulbezirk hinein. Schon Jahre bevor die Kinder schulpflichtig werden, beschäftigt das Schulthema die Eltern auf den Spielplatzbänken; Dutzende mieten neue Wohnungen im »besseren« Schulbezirk, melden sich illegal um auf die Adresse von Freunden oder Großeltern, stellen Versetzungsanträge oder melden ihre Kinder auf Waldorf- oder anderen Privatschulen an.

Im Fall der weniger beliebten Schule führte das allein im vergangenen Schuljahr dazu, dass eine ganze Klasse der ersten Klassen verlorenging. Eine Abmeldung zur Privatschule reihte sich an die nächste. Doch anstatt ein Angebot zu schaffen, das die skeptischen Eltern aus bildungsaffinen Milieus zum Verbleiben bringt – etwa Begabtenförderung –, experimentiert die Schule seit diesem Sommer mit Flexi-Klassen: Erste und zweite Klasse werden gemischt, die Älteren sollen den Jüngeren etwas beibringen. Ein bewährtes Montessori-Konzept. »Aber wenn viele Kinder nicht Deutsch sprechen und nicht stillsitzen können, endet das im Chaos«, sagt eine Mutter. Von den Gymnasien ist hinter vorgehaltener Hand zu hören, dass die Kinder dieser Schule auch deutlich schlechter lesen, schreiben und rechnen können – sie haben es schwerer, die beliebten Plätze an den gefragten Gymnasien zu bekommen.

Der Alltag im Klassenraum der Ganztagsschule sieht dann auch nicht ideal aus, wie eine Familie erfahren hat: Es ist sehr laut, Kinder rennen durch die Flure, sie sitzen im Klassenraum mit den Gesichtern zur Wand, damit sie sich nicht allzu sehr ablenken. Die Lehrerin moderiert den »freien« Lernprozess. Kinder, denen es zu laut ist, schützen sich mit Kopfhörern vor dem Lärm. Die »Nachmittagsbetreuung« besteht zu einem großen Teil aus freiem Spiel in den Fluren.

Obwohl die Eltern von Beginn an stark protestierten, hält die Schulleitung an den Flexi-Klassen fest. In einem Elternbrief im Sommer wirbt sie um Vertrauen und bringt selbst die enorme Zahl der Ab- und Ummeldungen zur Sprache; auch wollten weitaus weniger Kinder auf diese Schule wechseln als früher. So wie das berüchtigte »Schreiben nach Gehör«, das Kohorten von schreibschwachen Kindern an die weiterführenden Schulen gebracht hat, bringt das Flexi-Konzept viele Eltern auf die Palme. Sie haben genug von pädagogisch progressiven Konzepten, die schlecht in die Praxis umgesetzt werden. Unter denen, die ihre Kinder an einer privaten Schule anmelden, sind keineswegs nur Vielverdiener, sondern auch mäßig verdienende Mittelschichtsfamilien, die nun auf bis zu 500 Euro im Monat verzichten müssen.

Wer sein Kind auf eine Privatschule schickt, ist Teil einer stetig größer werdenden Gruppe. Gerade hat das Statistische Bundesamt Zahlen veröffentlicht: Danach besuchten im Schuljahr 2016/17 gut 750 000 Schüler eine allgemeinbildende und knapp 240 000 eine berufsbildende private Schule; das war jeder elfte Schüler in Deutschland. 5836 Ersatzschulen gab es: Ihr Besuch ersetzt den Besuch einer staatlichen Schule; dafür müssen sie Mindestvorgaben erfüllen zum Beispiel mit Blick auf die Lehrpläne oder die Qualifikation der Lehrer. Unter den allgemeinbildenden Privatschulen dominierten die Gymnasien mit einem Anteil von 36 Prozent; dann folgten Realschulen (13 Prozent), Grundschulen (13 Prozent) und Waldorfschulen (11 Prozent).

Oft wird von einem Boom der Privatschulen gesprochen: Das ist übertrieben. Die Nachfrage steigt über die Jahre lediglich moderat, wenn auch kontinuierlich; die stärkste Dynamik gab es nach dem Erscheinen der ersten Pisa-Studie mit enttäuschenden Ergebnissen für Deutschland (»Pisa-Schock«) zu Beginn des Jahrtausends. Im Vergleich zu etlichen anderen Ländern ist der Privatschulanteil in Deutschland niedrig, es dominiert der staatliche Sektor, ein grundlegender Wandel ist nicht abzusehen.

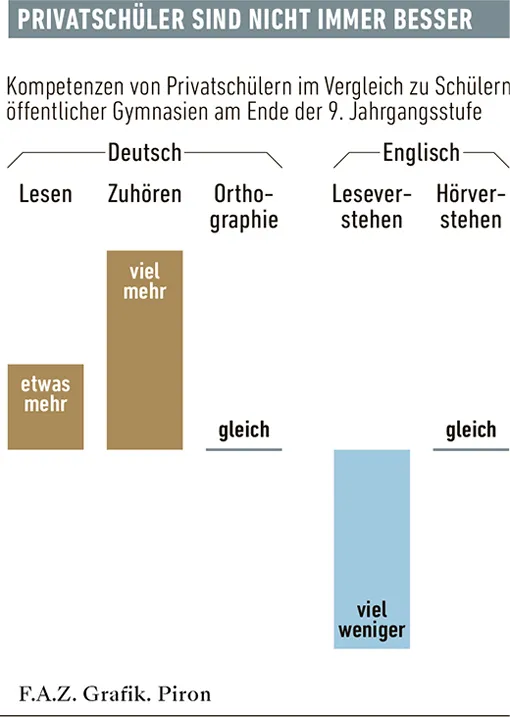

Viele Eltern, die sich für eine private Schule entscheiden, dürften hoffen, dass ihre Kinder dort besser lernen. Doch sind diese Erwartungen berechtigt? Man mag es kaum glauben – aber das weiß man nicht so genau. Vom Verband Deutscher Privatschulverbände (VDP) heißt es, dazu gebe es keine aktuelle Studie. Das Statistische Bundesamt hat ermittelt, dass die privaten Gymnasien ihre Schüler in etwa genauso oft zum Abitur führen wie die öffentlichen. Bei Pisa schnitten die privaten Schulen zwar besser ab als die staatlichen. Der Bildungsforscher Manfred Weiß vom Deutschen Institut für Internationale Pädagogische Forschung rechnete dann allerdings den sozialen Hintergrund der Schüler heraus – und für Deutschland kehrte sich der Vorteil der privaten in einen Nachteil um. In einer anderen Untersuchung stellte er vor allem mit Blick auf die kirchlichen Schulen kaum einen Unterschied zwischen privaten und staatlichen Schulen fest. Für den Forscher stand fest: Die Privatschulen, insbesondere die kirchlichen, seien pädagogisch nicht besser; die Schüler profitierten davon, dass besonders viele Kinder aus bildungsnahen Elternhäusern stammten; das ermögliche einen anspruchsvolleren Unterricht.

Der Vergleich zwischen öffentlichen und nichtkirchlichen privaten Schulen sei gar nicht so einfach möglich, gibt der Sprecher des Privatschulverbands VDP, Robert Renner, zu bedenken. »So mancher Schüler, der eine private Schule besucht, hätte auf einer öffentlichen gar nicht den Abschluss geschafft.« Es sei ja gerade der Vorteil der freien Schulen, dass es für fast jedes Bedürfnis die passende Schule gebe. Viele haben sich zum Beispiel der individuellen Förderung der Schüler verschrieben – und treffen damit einen Nerv: So war in einer repräsentativen Forsa-Umfrage in Nordrhein-Westfalen von 2015 das Eingehen der Lehrkräfte auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Kinder 58 Prozent der Eltern »sehr wichtig« und 35 Prozent »wichtig«. Besonders oft sagten das Eltern mit niedrigem Bildungsabschluss. Von ihnen hätten fast 40 Prozent eine private Schule bevorzugt, unter allen Eltern gut ein Viertel.

Doch sind Kinder aus den niedrigeren sozialen Schichten überhaupt auf den Privatschulen anzutreffen? Die freien Schulen sehen sich oft dem Vorwurf der sozialen Selektivität ausgesetzt. So war der Aufschrei vor ein paar Monaten groß, als bekanntwurde, dass die Ministerpräsidentin von Schleswig-Holstein, Manuela Schwesig, ihren Sohn auf eine private Schule schickt. Nun kann man darüber streiten, ob sich das für eine sozialdemokratische Politikerin gehört, die gerne auf staatliche Lenkung setzt. In der Aufregung schwang aber auch der Vorwurf »die da oben, wir da unten« deutlich mit.

Schon etwas ältere Forschungsergebnisse des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin legen nahe, dass mehr Kinder aus bessergestellten Elternhäusern private Schulen besuchen. In einer Befragung von 2012 gaben fünf Prozent der Eltern aus den untereren Einkommensgruppen an, für den Schulbesuch ihrer Kinder zu zahlen – und 25 Prozent aus dem oberen Einkommensbereich.

Die Dominanz der oberen Schichten in den Privatschulen verwundert freilich nicht, müssen diese doch Schulgeld erheben. Nach Angaben des VDP werden die freien Schulen, je nach Bundesland, zu 60 bis 70 Prozent staatlich finanziert; der Rest wird privat, vor allem über Elternbeiträge, abgedeckt; sie lägen im Durchschnitt bei 150 Euro. Die Mehrheit der Schulen biete jedoch nach Einkommen gestaffelte Beiträge, Geschwisterrabatte und Stipendien an. Deshalb sind an den Privatschulen Kinder aus allen Einkommensschichten zumindest vertreten.

Die Diskussion über die soziale Selektivität hatte schon vor Schwesigs Privatschulentscheiung Fahrt aufgenommen: als vor einem Jahr eine Untersuchung zum »Sonderungsverbot« von Michael Wrase und Marcel Helbig vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung veröffentlicht wurde. Im Grundgesetz, Artikel 7, steht, dass eine Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern nicht gefördert werden darf. Helbig und Wrase befanden aber: Die Ersatzschulen, Landesgesetzgeber und Schulbehörden missachteten die Vorschrift systematisch; die vom Grundgesetz beabsichtigte soziale Durchmischung der Privatschulen finde nicht statt. Eine Einkommensstaffelung des Schulgelds reiche nicht, um dem Verbot Rechnung zu tragen. Die Forscher verlangten unter anderem eine Höchstgrenze für das Schulgeld.

In der liberalen Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit stieß die Untersuchung auf großes Unbehagen. Man gab ein Gutachten bei der Verfassungsrechtlerin Frauke Brosius-Gersdorf von der Universität Hannover in Auftrag – die kam zu die Privatschulen entlastenden Ergebnissen: zum Beispiel dass das Sonderungsverbot keine Vorgabe für die Höhe des durchschnittlichen Schulgeldes enthalte und dass die freien Schulen verfassungsgemäß nicht dazu verpflichtet seien, die Ungleichheit in der Gesellschaft auszugleichen. Die Wissenschaftlerin forderte auch, der Staat müsse die Privatschulen auskömmlich finanzieren, damit sie dem Sonderungsverbot entsprechen könnten.

»Die privaten Schulen sind der falsche Gegner«, sagt Annett Witte, die Leiterin des Liberalen Instituts der Naumann-Stiftung. Auch sie übt starke Kritik an der mangelnden Chancengerechtigkeit in der Bildung. »Die starke Abhängigkeit der Bildungsergebnisse vom Bildungsstand der Eltern treibt uns ebenfalls um.« Daran seien aber nicht die privaten Schulen schuld. Lieber sollte man auf den Staat schauen, der seine Hausaufgaben machen und die Qualität seiner Schulen heben müsse, zum Beispiel indem mehr Geld in den Primarbereich fließe.

Die freien Schulen sollten genauso viel Geld vom Staat bekommen wie die staatlichen, fordert Witte. Die Behörden müssten dann aber kontrollieren, dass sie ihre Schüler nicht nach dem finanziellen Hintergrund der Eltern aussuchten und ob sie wirklich ein Zusatzangebot, das man in den öffentlichen Schulen so nicht finde, bereitstellten. Schließlich sei das die Aufgabe der freien Schulen: eine Bereicherung der Schullandschaft zum Beispiel durch besondere pädagogische Konzepte oder eine werteorientierte Bildung. »Individuelle Wünsche können sie schneller aufnehmen als die staatlichen Schulen.« Und sie seien schon oft ein Vorbild für die staatlichen Schulen gewesen.

Wäre jedoch die Qualität der staatlichen Schulen besser, ist Witte überzeugt, dann würden viele Eltern ihren Nachwuchs gar nicht auf eine private Schule schicken. »Sie kosten anders als staatliche Schulen ja Geld, und man muss nicht selten durch die ganze Stadt fahren, um seine Kinder dorthin zu bringen.«

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16.12.2017

Alle Rechte vorbehalten © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main

Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte für F.A.Z.-Inhalte erwerben Sie auf www.faz-rechte.de

Hochschulen und

berufliche Bildung

![]()

Eine neue Idee der Universität

Die Universität muss heute die wachsende Vielfalt ihrer Aufgaben und Mitglieder bewältigen. Wo ihr das gelingt, wird sie zum Vorbild für die Gesellschaft.

Von Peter-André Alt

In Umberto Ecos Roman »Der Name der Rose« begegnen William von Baskerville und sein Schüler Adson von Melk dem teuflisch hässlichen Salvatore, der ein wirres Gemisch von Sprachen spricht. Alle Idiome Europas haben sein Hirn durchzogen, bei allen bedient er sich, indem er sp...