![]()

Das Jahr 1830 brachte eine Idee hervor, die zu einer Initialzündung für Gernrode führen und die über 100 Jahre andauern sollte. Die Kleinstadt Gernrode konnte einen regen Bevölkerungszuwachs verzeichnen. Es gab 1830 etwa 296 Höfe und 2.036 Einwohner. Die Schülerzahlen stiegen an und es wurden mehr Schulräume benötigt: Für Mädchen in der Burgstraße 5, für Jungen in der Burgstraße 7. Die Alte Elementarschule blieb das Schulzentrum.

In dieser Zeit war die Familie Moldenhauer eine der prägendsten und bedeutendsten Familien in Gernrode. Johann Ernst Carl (1766 - 1843) war Kaufmann und Bürgermeister von Gernrode. Er war verheiratet mit Katharina Karoline Auguste geb. Brinkmann (1767 - 1809), einer Tochter des Nordhäuser Ratsherrn Georg Brinkmann. [Anm. des Verfassers: unterstrichener Name ist der Rufname]

Das Ehepaar hatte 7 Kinder: Erstgeborene war Friederike Sophie Karoline (1793 - 1856). Es folge Dorothea Wilhelmine Christiane Auguste (1795 - 1853). Drittes Kind des Paares und der erste Sohn war Karl Friedrich August (1797 - 1866). Friedrich Moldenhauer studierte Naturwissenschaften, promovierte und wurde Chemieprofessor. Er war einer der Erfinder der Phosphorzündhölzer und animierte seinen jüngeren Bruder Carl sowie seinen Schwager 1834 zur Gründung der ersten Zündholzfabrik in Gernrode und zu einer der ersten in Deutschland.

Heinrich Friedrich Christian Carl wurde 1801 geboren, er verstarb 1876. Zuvor erblickte noch das vierte Kind der Moldenhauers das Licht der Welt: Ernestine Henriette Christiane Luise (1799 - 1878).

Die beiden „Nachzügler“ waren die Töchter Sophie Juliana Charlotte (1803 - 1857) und Christine Auguste Therese (1806 - 1807).

In meinen folgenden Ausführungen sollen die weiteren Familienmitglieder der Moldenhauers keine Rolle mehr spielen, obwohl sie an der Idee und Ausführung durch ihre Schwester Karoline sicherlich Anteile hatten.

Die Ausbildung von Karoline Moldenhauer war nicht zu klären. Ihre zwei Jahre jüngere Schwester Auguste war ausgebildete Handarbeitslehrerin und leitete in Bernburg ein Töchterpensionat. Als Karoline die Arbeit ihrer Schwester kennengelernt hatte, sah sie den wachsenden Bedarf an solchen Instituten. Zudem erkannte sie in Verbindung mit ihrer eigenen inneren Einstellung, dass den jungen Mädchen nach der Schule eine gezielte Starthilfe gegeben werden musste, um den Einstieg ins Berufsleben zu erleichtern. Leider war diese Förderung jedoch nicht für alle jungen Mädchen angedacht, sondern nur für jene aus wohlhabendem Hause.

Hervorgehend aus den mittelalterlichen Klosterschulen bildeten sich nach der Reformation erst Lateinschulen, aus denen heraus sich höhere Schulen entwickelten, die Gymnasien genannt wurden. Jedoch waren diese Bildungssysteme für Jungen angelegt. Die höhere Mädchenbildung blieb Privatangelegenheit der Familie und hinzu gezogener Privatlehrer.

Mit dem stark aufstrebenden Bürgertum und dem Wohlstand in diesen Gesellschaftsschichten entstand ein Bedarf, den wir heute „Marktlücke“ nennen würden. Karoline Moldenhauer war in diesen gesellschaftlichen Strukturen beheimatet und verankert, sie erkannte diesen Bedarf.

Zu jener Zeit begannen die ersten Frauenrechtsbewegungen. Dennoch war es für Frauen nicht ohne weiteres möglich, unternehmerisch tätig zu werden. Zwar war es Frauen gestattet, künstlerisch oder schriftstellerisch tätig zu sein, jedoch ein Wirtschaftsunternehmen zu gründen und zu leiten war von der Zustimmung des Ehemannes oder Vaters abhängig.

Somit muss Karoline Moldenhauer wohl kräftige finanzielle Unterstützung für ihre Ideen aus ihrer Familie bekommen haben und ihre Schwester Auguste wird sie sicherlich inhaltlich unterstützt haben. Im Jahr 1830 gründete sie in der heutigen Steinbergstraße 22 – damals Friedrichstraße - das erste Töchterpensionat mit dem Namen „Daheim“. Es stand wohl ein durchdachtes Konzept dahinter. Junge Mädchen – heute würden wir diese als junge Frauen bezeichnen – zwischen 16 und 22 Jahren wurden dort ausgebildet.

Es war damals noch nicht üblich, dass Frauen Berufe erlernen. Die jungen Frauen aus gutem Hause sollten jedoch auf ihre Rolle als Ehefrau und Mutter vorbereitet werden, zudem sollten sie kulturell gebildet sein. Dementsprechend sah die Ausbildung aus. Damit die jungen Frauen möglichst wenig in die Verlegenheit kamen mit jungen Männern zusammenzutreffen, wurden die ersten Töchterpensionate weit außerhalb der Stadt erbaut.

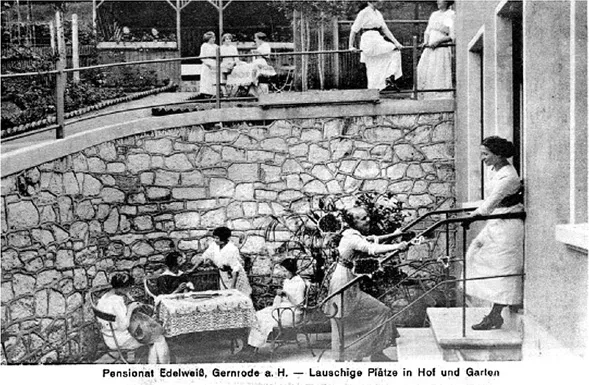

Töchterpensionat Haus „Edelweiß“,

lauschige Plätze in Hof und Garten.

Ansichtskarte vor 1930

Das Konzept muss wohl erfolgreich gewesen sein, denn schon wenige Jahre später gründete die emsige Karoline ein weiteres Töchterpensionat in der Friedrichstraße, der heutigen Steinbergstraße 15. Die Einrichtung erhielt den Namen „Edelweiß“. Ihren Töchterbildungsheime wurde die staatliche Anerkennung erteilt, denn auf dem Lehrplan standen folgende Themen: Sprachen, Hauswirtschaft, Kunst, Musik, Sport, Geschichte sowie Buch- und Haushaltsführung. Dafür standen akademisch gebildete Lehrkräfte zur Verfügung.

Töchterpensionat Haus „Daheim“,

staatlich anerkanntes Töchterpensionat von 1830 bis 1945.

Ansichtskarte um 1910

Töchterpensionat Haus „Daheim“, von der Gartenseite aus.

Ansichtskarte um 1939

Töchterpensionat Haus „Daheim“,

Hauswirtschaftsunterricht in der Küche.

Ansichtskarte vor 1910

Töchterpensionat Haus „Daheim“, Speisesaal.

Ansichtskarte vor 1910

Töchterpensionat Haus „Daheim“, Empfangszimmer.

Ansichtskarte vor 1910

Töchterpensionat Haus „Daheim“, Empfangszimmer.

Ansichtskarte vor 1910

Töchterpensionat Haus „Daheim“,

Spaziergang auf der Steinbergstraße.

Ansichtskarte um 1907

Töchterpensionat „Daheim“ in Gernrode (Harz),

Aufführung des Märchenspiels „Frau Sage“.

(Dichtung von Frieda Schanz, Musik von Johannes Pache)

Spaziergang im Freien.

Ansichtskarte vor 1910

Schon während des Zweiten Weltkriegs wurden beide Häuser geschlossen und in ihnen wurden Flüchtlinge und „Ausgebombte“ untergebracht. Seit der DDR-Zeit werden die Häuser zu Wohnzwecken genutzt. Bis heute hat die „Villa Edelweiß“ ihren Namen beibehalten und ist im Besitz von Herrn Erhardt. Leider hat das Haus „Daheim“ seinen früheren Charme komplett verloren, denn alle Holzanbauten wurden inzwischen abgerissen.

Unterrichtet wurde alles, was eine gute Ehefrau und Mutter nach damaligem Verständnis können und wissen sollte, hinzu kamen vielfältige kulturelle Bildungsangebote. Die Töchterpensionate verfügten über große Gärten in denen Gemüse, Kräuter und Obst angebaut und auch verarbeitet wurden. Zudem herrschte ein strenges Regiment, wie man damals zu sagen pflegte. Die jungen Mädchen hatten zwar innerhalb des streng abgeschirmten Pensionats umfangreiche kreative Möglichkeiten, sie hatten sich jedoch auch an einem strengen Ausbildungsplan zu orientieren und Vergehen wurden hart geahndet. Im Laufe der Jahre ließ die Strenge jedoch immer mehr nach.

Töchterpensionat Haus „Daheim“,

heute Wohnhaus, Steinbergstraße 22.

Töchterheim Villa „Edelweiß“,

heute ein Wohnhaus, Steinbergstraße 15.

Zu der Bedeutung der Ostharzer Töchterpensionate habe ich einen zeitgenössischen Beitrag gefunden. Der Beitrag stammt aus der illustrierten Monatszeitschrift „Der Harz“ 1925, ein Autor ist leider nicht angegeben. Der Artikel schildert jedoch in eindrucksvoller Weise, die soziale und gesellschaftliche Einstellung des Bürgertums kurz nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, weshalb ich ihn hier wiedergeben möchte:

„Die Töchterbildungsheime im Ostharz“

„Kätchen Pfeiffer ist eingesegnet. Verwandte und Bekannte des Hauses sind am Abend des festlichen Tages um den Familientisch versammelt. Die alte Frage: „Was meinst du will aus dem Kindlein werden?“ klang wieder aus den Worten: „Was tun wir mit unseren schulentlassenen Töchtern?“ – „Kätche...