- 124 Seiten

- German

- ePUB (handyfreundlich)

- Über iOS und Android verfügbar

eBook - ePub

Über dieses Buch

Kein anderes Symbol ist noch heute so bekannt, wie der Hammer des Gottes Thor. Zahllose Funde von kleinen Thorshammer-Amuletten aus der Wikingerzeit belegen, wie wichtig den Menschen dieses Zeichen des Heidentums war. Bis in die Frühbronzezeit hinein lassen sich die Spuren des Hammers, der damals noch eine Steinaxt war, verfolgen. Im Rechtsbrauch hatte der Hammerwurf seine Bedeutung, und noch in unseren Jahren wird dem Hammer oder Donnerstein im Volksglauben magische Wirkung, die Abwehr von Dämonen und die Kraft der Heilung zugesprochen. Aber auch in den Mythen verwandter Völker finden wir den Hammer oder ein entsprechendes Symbol. In diesem Buche sind die Überlieferungen dazu zusammengetragen und gedeutet.

Häufig gestellte Fragen

Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.

Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.

Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert

- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.

- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.

Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.

Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.

Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Ja, du hast Zugang zu Thors Hammer von Árpád Baron von Nahodyl Neményi im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Philosophie & Histoire et théorie de la philosophie. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.

Information

Kapitel 1

Der Hammer Mjöllnir

»Thor hat zwei Böcke, sie heißen Tanngnjostur und Tanngrisnir, und einen Wagen, worin er fährt. Die Böcke ziehen den Wagen: Darum heißt er Ökuthor [Wagen-Thor]. Er hat auch drei Kleinode: Den Hammer Mjöllnir, den Hrimthursen und Bergriesen kennen, wenn er geschwungen wird; was nicht zu verwundern ist, denn er hat ihren Vätern und Freunden manchen Kopf damit zerschlagen. Sein anderes Kleinod ist der Kraftgürtel, Megingjardir genannt: Wenn er den um sich spannt, so wächst ihm die Asenkraft noch um die Hälfte. Noch ein drittes Ding hat er, in dem großer Wert liegt, das sind seine Eisenhandschuhe: Die kann er nicht missen, um den Schaft des Hammers zu fassen.«

Wenn wir das Wort „Hammer“ in der Edda (Gylfaginning 21) hören, denken wir an einen Holzstiel mit einem Eisenkopf als Hammer, der zum Einschlagen von Nägeln dient. Der Hammer ist uns also zuerst ein Werkzeug. Schon damit liegen wir falsch, denn der Begriff „Hammer“ bedeutet ursprünglich „Stein“1 und erst später „Werkzeug aus Stein“. Das altnordische Wort „hamarr“ bedeutet nicht nur „Hammer“, sondern auch „Stein, Fels, Felsabsturz“. Alle germanischen Stämme kennen dieses Wort. Im Schwedischen heißt das Werkzeug „hammare“, im Englischen „hammer“; im Althochdeutschen, Mittelhochdeutschen und Niederländischen heißt das Gerät „hamer“, und selbst bei den Ostgermanen findet sich der Begriff im Russischen „kámen“, „Stein“.

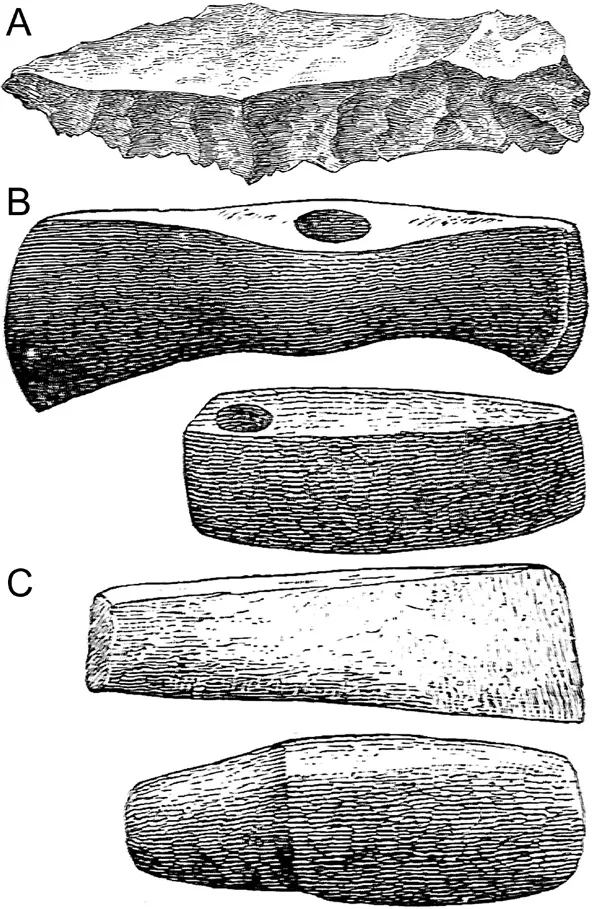

Abb. 1, A: Steinaxt aus der älteren Steinzeit, B: Steinhammer,Jungsteinzeit, C: Steinbeil, Jungsteinzeit.

Ein Hammer war also ursprünglich ein dreikantiges Steinstück, was vom Himmel fiel (Meteorit), dann auch ein Steinstück, das man an einem Holzstiel befestigt hatte. Der „Steinhammer“ (das Wort ist eigentlich doppelt, weil „Hammer“ ja schon den Stein meint) ist also der ursprünglichste Hammer, den wir heute eher als „Axt“ oder „Steinbeil“ bezeichnen. Archäologen konnten ja tatsächlich sehr viele Steinstücke aus der Steinzeit finden (Abb. 1), die einst an Holzstielen befestigt waren, die natürlich längst verwittert sind. In der älteren Steinzeit finden wir roh zugerichtete Steinäxte aus Feuerstein, die in eine Y-förmige Astgabel gesteckt und mit Bastseilen fest verschnürt wurden. In der Jüngeren Steinzeit sind es glatt gearbeitete Steinäxte, die für den Holzstiel durchbohrt wurden. Der ursprüngliche „Hammer“ war also zuerst das Steinbeil (Nephritbeil) oder die Steinaxt – beide Begriffe (Beil, Axt) wurden vom Volk nicht genau unterschieden und sind auch im Brauchtum identisch, werden in Süddeutschland als „Hacken“ (Hack'l) bezeichnet. Wir finden also dieselben Bräuche mit dem Steinbeil, dem jüngeren Bronzebeil, der Eisenaxt bis hin zum Hammer mit Eisenkopf oder dem Holzhammer. Es geht sogar noch weiter: Nicht nur sind Steinbeil und Hammer gleichwertig, auch der Donnerkeil wird genauso verwendet, wie Beil und Hammer. Der Donnerkeil ist ja eine Versteinerung eines prähistorischen Tintenfisch-Körpers (Belemnit) oder in runder Form des Seeigels (Echinet); aber als Donnerkeile zählten im Volke auch die gefundenen bearbeiteten weiteren Steinstücke aus der Steinzeit. Spitzige Quarzsteine werden daher auch „Blitzsteine“ oder „Strahlsteine“ genannt. In der Mythologie der Edda trägt Thor einen Hammer; in einer Überlieferung aber ist es eine Axt. Auch dies beweist die Gleichsetzung beider Geräte. Die Bauern aus Dithmarschen sagen nämlich bei Gewitter2:

»Der Alte fährt wieder einmal am Himmel da oben und schlägt mit der Axt an die Räder«.

Abb. 2: Donnerkeile (Belemniten).

Der Bezug zum Blitz wird auch durch die Namen der Steinbeile deutlich. In Frankreich heißen diese Stücke (die in der Regel keinen Stiel mehr haben) „pierres de foudre“ (Blitzsteine) oder „pierres de tonnerre“ (Donnersteine), im Elsaß „Donneräxte“, „Donnerbeile“, „Donnersteine“ oder „Strahlsteine“, in England „thunderbolts“. Der Name „Donnerkeil“, schwedisch „Thorviggar“, vestgötländ. „Thorskäjl“, deutsch „Hämmerlein“, „Hämmerle“ „Dunnerpiel“ „Teufelskegel“ oder „Grummelstein“ bezeichnet sowohl Steinbeile, als auch die Versteinerungen des jura- und kreidezeitlichen Tintenfisch-Körpers, des „Belemnits“, was griechisch „das Geschleuderte“, „Geschoß“ und „Blitz“ bedeutet (Abb. 2). Diese Belemniten sind cigarrenförmig; die versteinerten See-Igel (Echineten = Seeigel) hingegen sind kugelförmig und erinnern damit an Kugelblitze, gelten aber auch als Hinterlassenschaften des Blitzes.

Es gibt verschiedene Sagen über das Gewitter und den Donner. So entsteht der Donner durch das Werfen von Kugeln, die gelegentlich auf die Erde herabfallen – die runden Versteinerungen, weiße Kieselsteine oder Quarzkieselsteine (weil sie Funken geben). Der Gott Thor schleudert während des Gewitters feurige Kugeln über die Himmelsbahn. Das Gewitter wird als Spiel der Götter mit Steinen oder Kugeln gedeutet, und dort, wo die Himmelskuppel ein Loch hat, können Kugeln auf die Erde als Blitz fallen. Oder es heißt, daß die Götter im Himmel kegeln, wobei der Blitz ein vom Himmel herabgefallener Kegel sein soll. Tatsächlich sind die drei Begriffe „Kugel“, „Keule“ und „Kegel“ etymologisch verwandt.

Nach dem Volksglauben schlägt Thor mit dem Stahl aus dem Feuerstein die Blitzfunken, Er schleudert auch den Feuerstein selbst als Blitz. Oder Thor sendet während des Gewitters den Donnerkeil mit dem Blitz in den Boden. Der Stein gelangt neun Fuß unter die Erdoberfläche, von wo er allmählich nach oben herauswächst. Er braucht neun Jahre, um wieder auf die Oberfläche zu rücken, steigt also jedes Jahr eine Meile aufwärts, so daß er im 9. Jahre so weit oben ist, daß ihn ein Hahn ausscharren kann. Im Eddalied Thrymsqvida ist der vom Riesen gestohlene Hammer in gleicher Weise neun Rasten tief unter der Erde. Die Entstehungssage der Donnerkeile und Flintsplitter als Überbleibsel des Blitzschlages von Thor findet ihre genauere Beschreibung in der Edda (Brageroeður 8), wo Thor mit dem Riesen Hrungnir einen Zweikampf ausfechtet. Der Riese schleudert seinen großen Schleifstein nach Thor; der Gott wirft den Hammer, und der Schleifstein zersplittert in Tausende Bruchstücke; eines aber bleibt in Thors Haupt stecken. Diese Bruchstücke hatten direkte Berührung mit Thors Hammer und gelten uns daher als geheiligt und mit Zauberkraft geladen; es sind die Donnerkeile, Kieselsteine und Steinäxte. Bei den steinzeitlichen Steinaxt-Köpfen kommt hinzu, daß sie meist aus Flintstein (Feuerstein) bestehen, der nicht nur hart und scharfkantig ist, sondern auch aseptische Wirkung hat. Man konnte mit spitzen Flintsplittern sogar Operationen durchführen, z. B. die Trepanation des Schädels. Und im Flint- wie im Quarzkieselstein ruht der Funke für das Feuer, das man mit ihnen schlägt, denn Thors Blitzhammer hat die Steinstücke mit dem Blitzfeuer gefüllt. Flintsteine kommen aber nur in Nord- bis Mitteldeutschland vor, fehlen in Süddeutschland.

Das Steinstück in Thors Haupt stellten die Lappen auch dar, indem sie den Donnergott (Horagalles) mit einem Steinstück am Haupte abbildeten (Abb. 3). Nach ihrer Erklärung dient es dazu, daß der Gott damit Feuer schlagen kann.

In diesem Buche beziehen sich alle Bräuche und Glaubensvorstellungen also auf alle diese Dinge (Beil, Axt, Hacke, Donnerkeil, Seeigelversteinerung, Keule, Kugel und Hammer) in gleicher Weise, die ich als „Hammer“ oder „Donnerstein“ zusammenfasse. Nur wenn ich eine andere Bezeichnung verwende, bezieht sich der Brauch speziell nur auf das bezeichnete Gerät. Wenn also vom „Donnerkeil“ die Rede ist, sind nur die Versteinerungen und die Steinbeil-Bruchstücke gemeint; schreibe ich „Hacke“, bezieht sich der Brauch nur auf Beile und Äxte, wie wir sie kennen (mit hölzernem Stiel).

Von Anfang an war der Hammer eine Waffe, denn Metallnägel zum Einschlagen gab es noch nicht. Es gab zwar Holznägel; um diese aber in gebohrte Löcher einzuschlagen, mußte man Holzkeulen nehmen; Steinhämmer wären viel zu fest und würden die Nägel beschädigen. Steinbeile allerdings nahm man, um Bäume zu fällen oder zu entrinden. Nirgends nutzt aber der Gott Thor den Hammer, um irgendeine Arbeit auszuführen. Allein als Waffe und zur Weihe (was den Hammer auch als Waffe, aber gegen Dämonen, einsetzt) wird der Hammer im Mythos genutzt. Erst in einer jüngeren nordischen Sage steigt Thor als Bergschmied mit Hammer und Zange aus dem Berge, nutzt den Hammer also als Werkzeug3.

Abb. 3: Der Donnergott Horagalles Steinstück im Haupt. Picart 1724.

Wie die meisten Waffen hat der Hammer des Gottes Thor einen Namen, was ihm auch eine Art Wesenheit zubilligt. Der Hammer heißt „Mjöllnir“. Dieses Wort bedeutet „Malmer“ oder „Zermalmer“ und ist mit unserem Wort für „Mühle“ und „mahlen“ verwandt. Die indogermanische Wurzel lautet *(s)mel- „zerreiben, zermahlen, mahlen“ und hat alte Wurzeln. So ist auch das griechische myle (Mühle) oder das lateinische molina (Mühle), molere (mahlen) und mola (Mühlstein) verwandt. Wie alt der Begriff ist, sehen wir auch daran, daß zahlreiche deutsche Wörter damit verwandt sind, wie Mehl, Müll, Schmalz, schmelzen, Emaille, malmen, mollig, mulmig, mild, Malter, Milbe, Melter, Malz und Milz.

Der Name des Hammers ist also ein uraltes Wort, das sich schon 5000 Jahre zurückverfolgen läßt.

Die Wesenheit, die der Hammer durch seinen Namen „Mjöllnir“ erhalten hat, erkennen wir am besten, wenn wir uns den wendischen Blitzgeist „Molina“ ansehen. Molina symbolisiert den Blitz, und es ist nur der Name des Hammers in ostgermanischer (eigentlich lateinisch veränderter) Version. Auch im Russischen bedeutet Молния (molniya) den Blitz, ml'nija, mljeti = zusammenreiben.

Damit ist auch eine Interpretation des Hammers von Thor bereits gegeben: Der Blitz. Diese Deutung wird auch von einer Stelle in den Brageroeður 8 unterstützt, wo Thor und Hrungnir einen Zweikampf ausfechten wollen. Hrungnir ist am Kampfplatz, Thor fährt in Seine Asenstärke, und es gibt Blitze und Donner (die Geschichte behandele ich auf S. →f noch weiter):

»Alsbald sah er Blitze und hörte lautes Dröhnen. Dann sah er Thor in seinem Asenzorn, der kam gewaltig daher, schwang den Hammer und schleuderte ihn aus weiter Entfernung gegen Hrungnir.«

Auch die „Amazonenaxt“ ist ein Symbol Thors. Im Angelsächsischen Gedicht Salomo und Saturn heißt es, der Thunar (Thor) kommt mit einer feurigen Axt; Wodan haut dessen Beil, den Blitz, in den Eichstamm4. In jüngeren Sagen wurden oft die Zuständigkeiten der Götter verwechselt und waren nicht mehr recht bekannt. Viele Orte in Germanien sind nach dem Hammer oder in der Bedeutung des Wortes als „Stein“ benannt, so Hammerfest, Hammarby, Osthammar, Hammerstein, Hamburg (Hammaburg, 808 Hochbuke = Waldburg? hamme = Wald, auch: Stamm der Chamavi) Kammin (in der Knytlinga Saga: Steenborg; wend. kamen = Stein), Kamenz (Sachsen, früher: kamiencz von „Stein“, Burg auf schroffem Stein), Camenz (kamien = Stein), Chemnitz (Kemnitz, 1143 Kameniz, wendisch kamjen = Stein; am Flüßchen Kemnitz = Steinbach gelegen), Caminchen (Kamenig).

Es ist möglich, daß unter diesen Ortsnamen auch einige sind, die sich auf einen kultisch verehrten Hammer beziehen, doch wird wohl in den meisten Fällen einfach eine steinerne Befestigung bezeichnet sein.

Der Chronist Adam von Bremen (gest. 1085) beschrieb in seiner Hamburgischen Kirchengeschichte das Hauptheiligtum von Upsala und darin die drei Götterbilder von Odin, Thor und Frikko (= Freyr). Über Thor schrieb er5:

»Jetzt wollen wir von dem Aberglauben der Schweden einiges sagen. Dieses Volk hat einen sehr berühmten Tempel, der Ubsola heißt und nicht weit von der Stadt Sictona liegt. In diesem Tempel, der ganz mit Gold geschmückt ist, betet das Volk die Bildsäulen dreier Götter an, und zwar so, daß der mächtigste von ihnen, Thor, mitten im Gemach seinen Thron hat; rechts und links sitzen Wodan und Fricco. Die Deutungen derselben sond folgende: „Thor“, sagen sie, „hat den Vorsitz in der Luft, er lenkt Donner und Blitz, gibt Winde und Regen, heiteres Wetter und Fruchtbarkeit (…)“ Thor aber scheint mit seinem Zepter den Jupiter vorzustellen (…) Wenn Pest und Hungersnot drohe...

Inhaltsverzeichnis

- Inhaltsverzeichnis

- Vorwort

- 1. Der Hammer Mjöllnir

- 2. Verwandte Mythologien

- 3. Wie der Hammer geschaffen wurde

- 4. Der Hammer als Symbol des Heidentums

- 5. Verwendung des Hammers

- 6. Volksglaube zum Hammer

- 7. Das Hammerzeichen

- 8. Der Hammer im Recht

- Anmerkungen

- Abbildungsnachweis

- Weitere Bücher des Berfaffers

- Impressum