eBook - ePub

Recht auf Streife bei der Bundespolizei

Die wichtigsten Eingriffsnormen nach BPolG, AufenthG und StPO

- 260 Seiten

- German

- ePUB (handyfreundlich)

- Über iOS und Android verfügbar

eBook - ePub

Recht auf Streife bei der Bundespolizei

Die wichtigsten Eingriffsnormen nach BPolG, AufenthG und StPO

Über dieses Buch

Zuverlässiger Einsatzhelfer

Das Fachbuch erläutert die wichtigsten Befugnisse der Bundespolizei in übersichtlicher, prägnanter und kurzer Form. Alltägliche polizeiliche Situationen stehen dabei im Vordergrund. Einen Schwerpunkt legen die Autoren auf die Befugnisse, die das Grundrecht der Freiheit der Person einschränken.

Für alle polizeilichen Aufgaben

Die Verfasser behandeln Prävention und Repression sowie die Zuständigkeit der Bundespolizei und die allgemeinen Befugnisse der polizeilichen Generalklausel. Darüber hinaus stellen die Autoren die Verhältnismäßigkeit dar und geben eine Übersicht über die allgemeinen Rechtmäßigkeitsanforderungen. Ermessen und Ermessensfehler werden ebenso behandelt wie die Durchsuchung beim Verdächtigen und beim Unverdächtigen und die vorläufige Festnahme. Eigene Kapitel befassen sich mit der Durchsetzung polizeilicher Maßnahmen mit unmittelbarem Zwang, der präventiven Zwangsanwendung, der körperlichen Gewalt sowie dem Schusswaffengebrauch.

Das ist neu:

Neu aufgenommen haben die Verfasser die Befugnis zur Festnahme von Störern bei einer Amtshandlung. Berücksichtigt wurden auch die aktuellen Entwicklungen zur Einrichtung der Bayerischen Grenzpolizei oder zur Zuständigkeit der Bundespolizei für die Abwehr von unbemannten Luftfahrzeugen (Drohnen).

Besonders interessant für:

Die Autoren vermitteln Berufsanfängerinnen und -anfängern, aber auch erfahrenen Polizistinnen und Polizisten die nötige Sicherheit im Umgang mit den komplexen Rechtsgrundlagen. Sie können sich so zur Vorbereitung auf den Einsatz einen raschen Überblick über die rechtlichen Möglichkeiten verschaffen, die zur Bewältigung der bevorstehenden Situation zur Verfügung stehen. Beim Nachbereiten von Einsätzen und Schreiben von Aktenvermerken sowie in der Ausbildung leistet das Buch ebenso wertvolle Dienste: Ohne langes Suchen in den Gesetzestexten kann die gesuchte Rechtsnorm rasch gefunden werden.

Aus dem Inhalt:

Örtliche Zuständigkeit

Nachbarhilfe und Nacheile – § 58 II, III BPolG

Eilzuständigkeit – § 65 I BPolG

Erhebung personenbezogener Daten – § 21 BPolG

Identitätsfeststellung – § 23 BPolG

Erkennungsdienstliche Maßnahmen – § 24 BPolG

Datenerhebung bei öffentlichen Veranstaltungen oder Ansammlungen – § 26 BPolG

Platzverweisung – § 38 BPolG

Gewahrsam – §§ 39 ff. BPolG

Durchsuchung von Personen/Sachen – §§ 43, 44 BPolG

Betreten/Durchsuchung von Wohnungen – §§ 45, 46 BPolG

Sicherstellung – §§ 47 ff. BPolG

Einreiseverweigerung – Art. 14 SGK

Einreise- und Aufenthaltsverbot

Zurückschiebung – § 57 AufenthG

Abschiebung – § 58 AufenthG

Ausreiseuntersagungen gem. PassG, AufenthG und FreizügG/EU

Verhaltensstörer – § 17 BPolG

Zustandsstörer – § 18 BPolG

Unmittelbare Ausführung einer Maßnahme – § 19 BPolG

Körperliche Untersuchung des Beschuldigten, Blutprobe – § 81a StPO

Erkennungsdienstliche Maßnahmen bei dem Beschuldigten – § 81b StPO

Körperliche Untersuchung von Zeugen, Blutprobe – § 81c StPO

Sicherstellung und Beschlagnahme – § 94 I und II StPO

Beschlagnahme zur Sicherung der Einziehung oder Unbrauchbarmachung – §§ 111b ff. StPO

Durchsuchung beim Verdächtigen – § 102 StPO

Durchsuchung beim Unverdächtigen und Gebäudedurchsuchung – § 103 StPO

Bestands- und Zugangsdatenauskunft – § 100j StPO

Vorläufige Festnahme – § 127 II i.V.m. §§ 112 ff. StPO

Vorläufige Festnahme und Haftbefehl bei beschleunigtem Verfahren – § 127b StPO

Vernehmung des Beschuldigten – § 163a IV 1 i.V.m. § 136 StPO

Vernehmung von Zeugen – § 163 III i.V.m. § 52 III, § 55 II, § 81c III, § 136a StPO

Identitätsfeststellung – § 163b StPO

Festnahme von Störern – § 164 StPO

Häufig gestellte Fragen

Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.

Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.

Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert

- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.

- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.

Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.

Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.

Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Ja, du hast Zugang zu Recht auf Streife bei der Bundespolizei von Ingo Kolber,Jürgen Kreckel,Frank Niechziol im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Jura & Verwaltungsrecht. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.

Information

1. Abgrenzung Prävention und Repression

Polizeiliche Maßnahmen sind häufig mit Eingriffen in die Grund- und Menschenrechte einzelner Personen verbunden. Für diese Eingriffe ist immer eine Rechtsgrundlage (Befugnis) erforderlich. Zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben stehen der BPOL vielfältige Befugnisse zur Gefahrenabwehr (Prävention) oder Strafverfolgung (Repression) zur Verfügung. Die Befugnisse zur Gefahrenabwehr ergeben sich in der Regel aus dem BPolG1; die Befugnisse zur Strafverfolgung ergeben sich in der Regel aus der StPO2. Der handelnde Polizeibeamte muss sich bereits vor einem Eingriff in die Grund- und Menschenrechte bewusst sein, ob sein Einschreiten der Gefahrenabwehr oder der Strafverfolgung dient.

Ob die BPOL präventiv oder repressiv tätig wird, hängt von der Zielrichtung bzw. dem Zweck der Maßnahme ab.

Wird die BPOL primär tätig, um

-

– Schaden von Personen oder Sachen abzuwehren,

-

– einen bevorstehenden Rechtsbruch zu verhindern oder

-

– einen bereits bestehenden Rechtsbruch zu beenden,

handeln die Polizeibeamten i. d. R. zur Gefahrenabwehr, also präventiv.

Bezweckt der Eingriff hingegen, einen bereits begangenen Rechtsbruch zu verfolgen, um die Strafverfolgung zu gewährleisten, d. h. handeln die Polizeibeamten zur Sicherstellung und Durchsetzung des staatlichen Sanktionsanspruchs, dann werden sie zur Strafverfolgung, also repressiv, tätig.

Im Idealfall sind die vielfältigen Maßnahmen den unterschiedlichen Rechtsgrundlagen zweifelsfrei zuzuordnen.

Auch sind Fälle denkbar, in denen sowohl präventive als auch repressive Maßnahmen der BPOL erforderlich sind, aber zunächst nur ein Zweck verfolgt werden kann. Ein Zusammentreffen von präventiven und repressiven Maßnahmen wird als Aufgabenkollision bezeichnet. Diese liegt z. B. bei einem Bahnbetriebsunfall vor, bei dem sich der zuerst am Unfallort eintreffende Polizeibeamte entscheiden muss, ob er den Verletzten versorgt oder aber die notwendigen strafprozessualen Maßnahmen durchführt. Die Entscheidung zum Vorrang der Maßnahme orientiert sich am Schwergewicht der Maßnahme und dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. In diesen Fällen ist eine Abwägung zwischen den zu schützenden Rechtsgütern (z. B. Recht auf Leben/körperliche Unversehrtheit gem. Art. 2 II 1 GG) gegenüber dem Strafverfolgungsanspruch des Staates gem. § 152 StPO erforderlich.

Ein Polizeieinsatz, bei dem sowohl präventive als auch repressive Maßnahmen ergriffen werden könnten, wird als Gemengelage bezeichnet. Die rechtliche Zuordnung polizeilicher Eingriffe ist in solchen Lagen nicht immer klar. Ist sowohl ein Einschreiten zur Gefahrenabwehr als auch zur Strafverfolgung grundsätzlich möglich, handelt es sich um sogenannte doppelfunktionale polizeiliche Maßnahmen. Die Rechtsgrundlage für den Eingriff (Polizei- oder Strafprozessrecht) ist insbesondere für Fragen zu Rechtsweg, Kosten, Ansprüchen auf Entschädigung, Kompetenz- und Weisungsrechte, Formvorschriften, das anzuwendende Zwangsrecht etc. bedeutsam. Für die Strafverfolgung ist die StA „Herrin des Ermittlungsverfahrens“ und deshalb gegenüber den Polizeibehörden und Ermittlungspersonen der StA weisungsbefugt. Sofern die Maßnahme einen gefahrenabwehrenden Zweck verfolgt, bleiben die Bundespolizeibehörden für die o. g. Fragen zuständig.

Ob der Schwerpunkt der Maßnahme nun gefahrenabwehrenden oder strafverfolgenden Charakter hat, entscheidet sich nach dem Schwergewicht des jeweiligen Eingriffs (Schwergewichtstheorie). Es kommt dabei nicht auf die subjektive Begründung durch die Polizei an, sondern welcher objektive Zweck nach dem Gesamteindruck der Maßnahme durch das polizeiliche Handeln verfolgt wird. Entscheidend ist, welche polizeiliche Aufgabe dominiert. Die eingesetzten Polizeibeamten müssen eine sog. Dominanzentscheidung treffen.

|

Abwägungskriterien für die Dominanzentscheidung

|

|

|

Präventive Sichtweise

|

Repressive Sichtweise

|

|

– Art und Höhe/Umfang des drohenden Schadens

– bedrohte Rechtsgüter

– Gegenwärtigkeit der Gefahr

– Dringlichkeit der Gefahrenbeseitigung

– Prognoseentscheidung

– Gefahr der Begehung/Fortsetzung einer Straftat

– Unvollständigkeit der Gefahren- bzw. Störungsbeseitigung bei Anwendung einer strafprozessualen Befugnis etc.

|

– Vorliegen eines Anfangsverdachts einer Straftat, Stärke des Verdachts, Einleitung Ermittlungsverfahren

– Stadium der Straftat (Versuch, Vollendung oder Beendung)

– Schwere bzw. Intensität der Straftat, Höhe der im Einzelfall zu erwartenden Strafe

– Vorliegen eines Strafantrags etc.

|

Im Zweifelsfall sollte der Grundsatz „Gefahrenabwehr vor Strafverfolgung“ berücksichtigt werden.

Eine Streife der BPOL überwacht verdeckt in der heutigen Nachtschicht den Rangierbahnhof München zwischen den Stellwerken 1 und 2. Es ist bekannt, dass zwischen 2:00 Uhr und 4:30 Uhr keine Rangierarbeiten stattfinden. Die eingesetzten PVB erkennen einen Pkw-Kombi, aus dem zwei männliche Personen aussteigen. Die beiden Männer gehen in Richtung eines abgestellten Autotransportzuges. Jeder führt eine größere Sporttasche mit sich. Seit 2 Minuten halten sich die beiden männlichen Personen an dem Autotransportzug auf und begutachten diesen. Die PVB erkennen, dass eine der beiden Personen ein Stemmeisen aus der Sporttasche zieht und damit beginnt, die Tür eines Pkw aufzubrechen. Die zweite Person beobachtet die Umgebung.

Die IDF der beiden Personen könnte nach § 23 I Nr. 1 BPolG erfolgen, da durch diese Maßnahme auch verhindert wird, dass die beiden Personen weitere Straftaten begehen. Der Schwerpunkt liegt allerdings darin, die beiden Personen dem Strafverfahren zuzuführen, somit wäre eine IDF gem. § 163b I StPO vorzuziehen. Der „positive Nebeneffekt“ der Verhinderung weiterer Straftaten kann unter dem Leitsatz „Prävention durch Repression“ zusammengefasst werden.

2. Zuständigkeit der Bundespolizei

2.1 Sachliche Zuständigkeit

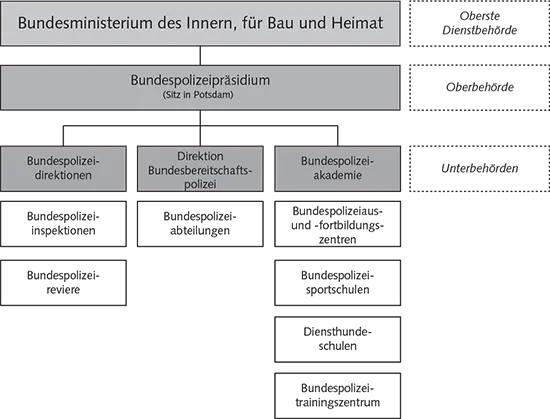

Bei der Zuständigkeit der BPOL wird zwischen örtlicher und sachlicher Zuständigkeit unterschieden. Die BPOL ist als Bundesoberbehörde wie folgt gegliedert:

Die Aufgaben, die die BPOL als Organisation zu erfüllen hat, sind in den §§ 1 bis 7, 12, 13 BPolG aufgeführt. Diese zugewiesenen Aufgaben werden jedoch durch einzelne o. a. Rechtsgrundlagen räumlich beschränkt (= räumliche Beschränkung der Sachaufgabe), z. B. § 3 BPolG: Gefahrenabwehr auf dem Gebiet der Bahnanlagen der Eisenbahnen des Bundes.

...Inhaltsverzeichnis

- Cover

- Titel

- Impressum

- Vorwort zur 5. Auflage

- Inhalt

- Abkürzungsverzeichnis

- Literaturverzeichnis

- 1. Abgrenzung Prävention und Repression

- 2. Zuständigkeit der Bundespolizei

- 3. Präventive Rechtsgrundlagen

- 4. Adressat

- 5. Allgemeine Rechtmäßigkeitsanforderungen

- 6. Repression/Strafverfolgung

- 7. Repressive Rechtsgrundlagen nach der Strafprozessordnung

- 8. Durchsetzung polizeilicher Maßnahmen mittels unmittelbaren Zwangs (Vollstreckung)

- 9. Rechtsbehelfsbelehrungen

- Stichwortverzeichnis