![]()

1. Unser Auge - ein Fotoapparat

Im Prinzip ist unser Auge ein Fotoapparat. Betrachten Sie Ihr eigenes Auge im Spiegel oder das Auge des Gegenübers, können Sie das erkennen:

Wir sehen nicht auf den ersten Blick, dass unser Auge eine Kugel ist. Etwa so groß wie ein Golfball liegt es eingebettet in unserer Augenhöhle. Beim Ansehen eines Gesichtes sehen wir nur die „Vorderseite“ dieser Kugel.

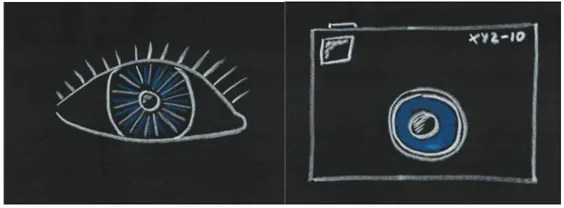

Ganz vorne, spiegelnd und glänzend, findet sich die „Hornhaut“: Diese klare Kuppel bildet die erste Linse unseres Objektivs. Hinter der Hornhaut befindet sich, deutlich zu sehen, meist blau oder braun die Regenbogenhaut und in deren Mitte das „Sehloch“, die Pupille. Durch diese Öffnung, die schwarz erscheint, fällt das Licht, das von der Hornhaut bereits kräftig gebündelt wurde, ins Innere unseres Auges. Dort befindet sich eine weitere Linse: die echte „Linse“ unseres Auges (deren Trübung man „Grauer Star“ nennt und an deren Stelle eine Kunststoff-Linse eingepflanzt werden kann).

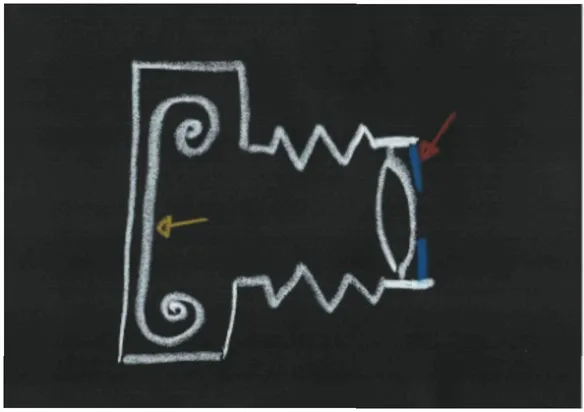

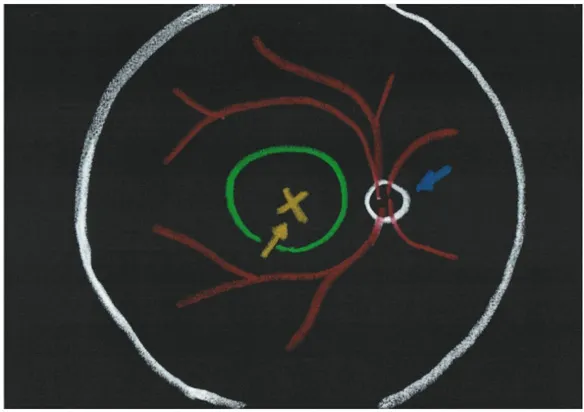

Linse und Hornhaut bilden zusammen mit der Regenbogenhaut das „Objektiv“ des Auges (im Bild: roter Pfeil).

Innerlich ist das Auge ganz durchsichtig und mit einem mehr oder weniger perfekt klaren Gel, dem „Glaskörper“ gefüllt.

An der Wand ist das Auge von innen fast ganz rundherum mit der „Netzhaut“ ausgekleidet. Diese lichtempfindliche Schicht nimmt das Licht auf; sie „sieht“. Wäre unser Auge wirklich eine Kamera, wäre die Netzhaut der Film - oder mit Blick auf modernere Kameras der „Chip“ - der das Bild aufzeichnet (im Bild: gelber Pfeil).

Sieht der Augenarzt durch die Pupille ins Innere des Auges hinein, sieht er den „Augenhintergrund“. Dabei kann er die Netzhaut ausgebreitet wie eine Landkarte betrachten:

Auf der Rückseite des Auges liegt genau gegenüber der Pupille die „Makula" (im Bild: gelber Pfeil, gelbes Kreuz). Sie ist die „Stelle des schärfsten Sehens“ und liegt in der Mitte der Netzhaut. Das Auge richtet sie stets auf den gerade betrachteten Gegenstand aus, beim Lesen zum Beispiel auf das gerade gelesene Wort. Hier liegen besonders viele lichtempfindliche Zellen dicht nebeneinander, so ist die Sehschärfe hier besonders groß. Schon nah nebenan ist die Sehschärfe bereits deutlich geringer und würde z.B. zum Lesen deutlich größere Buchstaben und auch mehr Mühe erfordern.

Nah neben der Makula liegt der Sehnervenkopf (blauer Pfeil). In ihm sammeln sich alle Nervenfasern, die das Auge mit dem Gehirn verbinden, und die Blutgefäße der Netzhaut. Wo sie gemeinsam das Auge verlassen, beginnt der Sehnerv, der von der Rückseite des Augapfels durch die Augenhöhle zum Gehirn verläuft.

Da die Netzhaut an der Stelle, wo sich der Sehnerv bildet, keine lichtempfindlichen Zellen hat, kann diese Stelle nicht sehen - sie wird als „Blinder Fleck“ bezeichnet.

![]()

2. Was ist Makuladegeneration?

Mit dem Wort „Degeneration“ bezeichnet die Medizin Erkrankungen, die durch Abbau des Gewebes und Verminderung seiner Leistungen entstehen. Im alltäglichen Sprachgebrauch ist von „Verschleiß“ die Rede. So versucht der unhandliche Begriff „Altersbedingte Makuladegeneration (AMD)“ möglichst treffend zu beschreiben, was heute über diese Erkrankung bekannt ist:

- Sie tritt mit zunehmendem Lebensalter häufiger auf.

- Sie betrifft die Makula, also die scharf sehende Mitte der Netzhaut.

- Sie ist eine Degeneration.

Tatsächlich gibt es sehr verschiedene Verlaufsformen der Makuladegeneration und vielleicht werden wir sie eines Tages auf der Basis neuer Erkenntnisse auch noch weiter in verschiedene Erkrankungen aufteilen.

So sollen die hier geschilderten Vorgänge nur ein Modell für die allgemeinen Vorgänge der Makuladegeneration sein.

![]()

2.1. Makuladegeneration tritt mit zunehmendem Alter häufiger auf

Die ersten Veränderungen an der Netzhaut werden bei einigen Personen ab dem 55.-60. Lebensjahr sichtbar. Danach nehmen die Erkrankungszeichen am Augenhintergrund allmählich zu und die Anzahl der Betroffenen wird mit jedem Lebens-Jahrzehnt größer, bis schließlich im 8. Lebensjahrzehnt ca. 1/5 aller Menschen betroffen sind.

Solange keine Netzhautveränderungen vorliegen, können nur allgemeine Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden; Betroffene mit Frühstadien der Erkrankung können zusätzlich gezielte Maßnahmen ergreifen. Daher spielt dieses Lebensalter eine besondere Rolle für den Beginn gezielter Untersuchungen zur Früherkennung (s.unten)!

![]()

2.2. Makuladegeneration - degenerative Schädigung der Netzhautmitte

Der eigentliche Ursprung der Erkrankung ist gar nicht die Netzhaut selbst, sondern die direkt darunter liegende Schicht, das „Retinale Pigmentepithel“ (auch: nur „Pigmentepithel“ oder „RPE“). Diese Gewebsschicht spielt eine große Rolle bei der Ernährung der hart arbeitenden Netzhaut: Sie entsorgt deren Abfallprodukte.

Beim Sehen werden durch die Einwirkung des Lichtes ständig Teile der Netzhautzellen zerstört; sie werden zum Abbau an das Pigmentepithel weitergegeben. Das geschieht besonders in der Makula, da hier die weitaus meisten lichtempfindlichen Zellen dicht gepackt versammelt sind.

![]()

Der Verlauf der Makuladegeneration ist bei jedem Betroffenen individuell: Die Geschwindigkeit des Fortschreitens und die Ausprägung der Schädigung des Netzhautgewebes sind sehr unterschiedlich ausgeprägt. Milde Verläufe sind durchaus häufig: Am Augenhintergrund sind nur geringe Veränderungen sichtbar und Symptome treten nicht oder kaum auf. Schwere Verläufe führen zu einer deutlichen Schädigung des Gewebes in der Netzhautmitte und verursachen so eine störende Verschlechterung des Sehens.

Es treten typische Muster auf, nach denen die Makuladegeneration in verschiedene Verlaufsformen eingeteilt werden kann.

![]()

2.4. Flüssigkeitsaustritt - ja oder nein?

Derzeit ist das wichtigste Merkmal bei der Einstufung einer Makuladegeneration das Vorhandensein einer „Netzhautschwellung“, also einer Flüssigkeitsansammlung unter oder in der Netzhaut. Ohne Flüssigkeit liegt eine „trockene“ Makuladegeneration vor; beim Auftreten von Flüssigkeit sprechen wir von „feuchter“ Makuladegeneration.

Typischerweise liegt die Makuladegeneration zuerst in der „trockenen“ Form vor; bei einem Teil der Betroffenen geht sie später in die feuchte Form über. In der Regel hat also bei der Neuentdeckung einer feuchten Makuladegeneration bereits eine trockene Makuladegeneration vorgelegen. Selten tritt eine feuchte Erkrankung „scheinbar aus dem Nichts“, also ohne vorher nachweisbare trockene Makuladegeneration auf. (Dieses typische Verhalten ist die Grundlage für die weiter unten beschriebenen Möglichkeiten der Frühentdeckung und der frühen Therapien: Die „früh“ entdeckte trockene AMD hilft uns also bei der Senkung des Risikos für eine feuchte AMD und sofern nötig auch bei der möglichst frühen Therapie der feuchten Form.)

![]()

2.5. Trockene Makuladegeneration

Die trockene Makuladegeneration stellt gewissermaßen die Grundform der Erkrankung dar. Zunächst tritt eine Störung bei der Verarbeitung von Stoffwechselabfällen in der Netzhaut auf: Eigentlich sollten die Zellen des Pigmentepithels, der Schicht unter der Netzhaut, diese Abfälle abbauen und über den Blutkreislauf entsorgen. Wenn das nicht geschieht, lagert sich das Material unter dem Netzhautgewebe ab. Es entstehen kleine Haufen, die für den Augenarzt als helle oder bräunliche Flecken am Augenhintergrund sichtbar werden. Sie werden als „Drusen“ und „Pigmentverschiebungen“ bezeichnet. Vereinzelt sterben auch kleine Gruppen der Netzhautzellen ab; dadurch entstehen kleine „Löcher“ in der lichtempfindlichen Schicht der Netzhaut: Stellen, die nicht mehr sehen können und als Atrophiezonen („Geographische Atrophie“, GA) bezeichnet werden. Die Suche nach diesen verschiedenen Veränderungen ist die wichtigste Maßnahme zur Früherkennung einer Makuladegeneration.

In diesem Stadium verursacht die Erkrankung in aller Regel keine oder nur geringe Symptome:

- unsaubere Abbildung, die besonders beim Lesen zu entdecken ist,

- vermindertes Sehvermögen in der Dämmerung,

- verschlechtertes Kontrastsehen,

- „Lichthunger“,

- manchmal auch geringgradiges Verzerrt-Sehen (“Metamorphopsien”).

Der Verlauf ist in der Regel langsam bis sehr langsam; d.h. über Jahre allmählich fortschreitend. Die Prognose für den Erhalt eines für eine zufriedenstellende Lebensqualität ausreichenden Sehvermögens ist in der Regel gut. Es kann aber eine der beiden folgenden Verlaufsformen hinzutreten, die das Sehvermögen in ihrem Verlauf oft stärker beeinträchtigen.

![]()

2.6. Feuchte Makuladegeneration

Die feuchte Makuladegeneration ist die deutlich seltenere und schneller verlaufende Form der Makuladegeneration. Sie wird als „Spätform“ der Erkrankung angesehen, da ihr in der Regel die trockene Variante schon voraus gegangen ist. Glücklicherweise entwickelt nur der kleinere Teil (ca. 25%) der Betroffenen überhaupt eine feuchte Makuladegeneration.

Kennzeichen dieser Erkrankungsform ist die sogenannte „Feuchtigkeit“. Natürlich enthält das gesamte Gewebe des menschlichen Körpers jederzeit Wasser, ist also „feucht“. Der Begriff soll eine Flüssigkeitsansammlung im Gewebe beschreiben, die wir im gesunden Auge so nicht finden: in der Netzhaut als Schwellung („Ödem“), als Blase unter der Netzhaut als „Netzhautabhebung“ oder unter dem Pigmentepithel als „Pigmentepithelabhebung“.

Quelle dieser Flüssigkeit sind undichte Blutgefäße, die vom Körper als Reaktion auf die Abfallansammlungen der trockenen Makuladegeneration im Gewebe gebildet werden. In der Regel sickert dabei „Wasser“ aus den siebartig aufgelockerten Wänden der Gefäße heraus. Solche Blutgefäße können aber auch regelrecht aufreißen; dann entsteht eine Blutung.

Die Flüssigkeitseinlagerung führt meist zu einer Vorwölbung des Gewebes, durch die das charakteristische Verzerrt-Sehen (die Metamorphopsien) entsteht. Besteht die Schwellung länger, leidet das empfindliche Nervengewebe der Netzhaut: allmählich gehen Zellen zu Grunde; das Sehvermögen wird irreparabel geschädigt. Daher ist es bei den aktuellen Therapien so wichtig, die Netzhautschwellung möglichst vollständig und dauerhaft unter Kontrolle zu bringen.

Folgende Symptome können auftreten:

- Verzerrt-Sehen

- verminderte Sehschärfe

- verschlechtertes Kontrastsehen

- mattes Sehen

- Flecken/Gesichts...